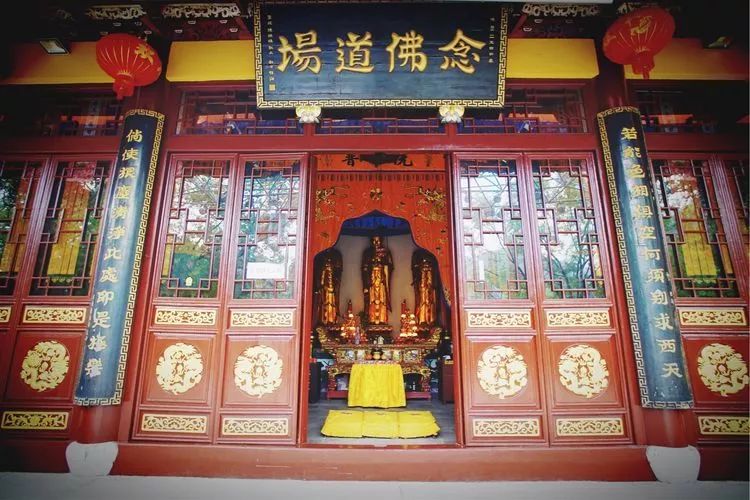

法师开示甘露法语荟萃

——甘露法雨

◆ "苦瓜连根苦;甜瓜彻蒂甜"

《楞严经》说:"如蒸沙石欲其成饭,经千百劫,只名热沙。"这个业报身它的本质就是苦,你在这苦里找乐,纵经劫数,拼尽其体力,亦为枉然。

文殊菩萨说:"苦瓜连根苦",瓜要是苦的连根都是苦的;"甜瓜彻蒂甜",什么样的因得什么样的果。佛陀是正等正觉,告诉我们:每个众生都有佛性,虽然我们是业报身,但是业报身里面有佛性。《妙法莲华经》比喻:穷人衣中有明珠,虽然他很穷很穷,但果地里有这个无价宝珠。

文殊菩萨代表智慧,

他内在的智慧如母亲一般长养万物。

◆ 心包太虚,量周沙界

佛教的法会是超越时空的,我们有时候用一种很简单的推理方法,说:"比河大的是江,比江大的是海,比海大的是洋,比洋大的是天空,比天空大的是我们的心!"所以心能照一切,我们迷失了这个心,所以叫凡夫;佛陀觉悟了这个心,所以称为觉者。

改变自己的错误就叫学佛。

狂心歇处,歇即菩提。

转一切境界为修行。

随缘不变,不变随缘。

心如石壁,方能入道。

打得念头死,许汝法身活。

美景是带不走的,美的意境是可以融入于心,打包带走的。

佛经是传递佛陀功德的载体。

观心无心,心境全无。

佛法利益,恭敬中求。

◆ 唯有放下我执,才能离苦得乐

我们坐在这里的是什么身体?

是色身,也叫业报身。

我们有了这个业报身,是苦还是乐?

是苦。

既然业报身是苦,你在这苦中想找乐,找得到吗?

过去有个禅师比喻的,找个干屎橛想把它刻成檀香,它会香吗?

你再精工细做,它也不会成檀香的。

如果终日烦烦恼恼,此生如何悟道?

要记得时时把法喜装在心中,用智慧来调御。

我们是不是刚强众生,需不需要调伏?

学会调伏我们的烦恼,就会产生功德。

众生是什么?众生就是你的自性。

你度众生的美好心灵状态就是自净其意。

——摘自侍者记录传喜法师随缘开示

往期精选:

回向

○

文殊师利勇猛智

普贤慧行亦复然

我今回向诸善根

随彼一切常修学

声 明

本文由「佛教慧日」微信平台原创

转载请注明出处

公众号:fojiaohuiri608

点赞是随喜,评论是思考,转发是分享!

请将这份爱传递!