汉传佛经传译国际学术研讨会分论坛圆满结束

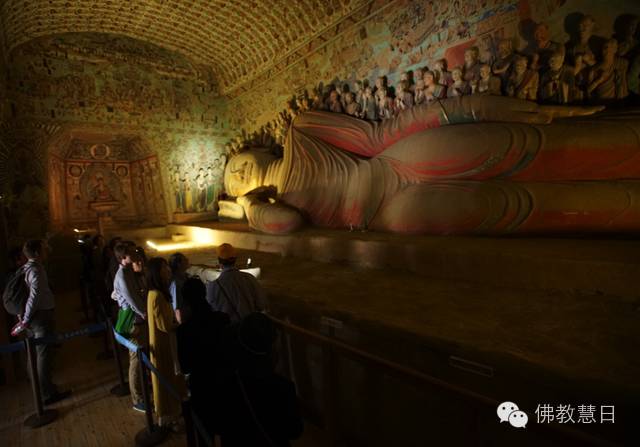

“早穿皮袄午穿纱,围着火炉吃西瓜”是描述敦煌天气的一句话。6月17日,由木鱼基金会联合敦煌研究院、中国文化院主办的汉传佛经传译国际学术研讨会继续举行。继昨日参观莫高窟后,汉传佛经传译国际学术研讨会主办方敦煌研究院与木鱼基金会特别安排与会中外学者们17日再赴莫高窟深入考察。六月敦煌、艳阳高照,气温高达36度,流沙被风吹起,天气预报已经发出防暑橙色预警,但这丝毫不影响学者们对石窟艺术的好奇和热情。

(中外专家学者再赴莫高窟参观)

莫高窟北区不对游客开放,景区特别安排来自全球各地的120余名佛教专家进行参观。莫高窟以巧夺天工的彩塑佛像、美轮美奂的飞天壁画闻名于世,而这些只存在于南区洞窟。崖长700多米的北区洞窟同样是莫高窟的重要组成部分,但这里少有佛像、壁画,只有堆积如山的沙土。敦煌研究院考古研究所对莫高窟北区进行大规模考古发掘,基本确定为并非讹传的画工塑匠窟,而是僧人禅窟和生活窟。

(中外专家学者在涅槃像前)

北区的465窟、461窟须沿陡峭楼梯而上。465窟在汉地佛教石窟中是唯一以藏密(双身)艺术来表现佛教密宗思想和修习过程的洞窟。神秘的双修壁画精美,外国教授们仔细查看每一个细节、兴奋地发表着自己的见解。来自弗吉尼亚大学的研究藏传佛教的研究生们也对自己能有机会进入此窟观摩觉得分外幸运。

随后,专家一行走入经典的6世纪精舍类型洞窟——285窟。来自日本早稻田大学的Nobuyoshi Yamabe教授是研究瑜伽行—有宗理论的学者,曾专门撰写论文研究285窟。Nobuyoshi Yamabe教授热情地为其他嘉宾解说:“尽管有些近来的质疑,但是这个洞窟通常被认为是禅坐的洞窟。敦煌石窟总录指出带有打坐形象的壁画微微呈现在侧面房间的后墙上。”为了看清僧人禅坐的形象,他手持手电,一会儿蹲下,一会儿躺着,严谨治学的精神令人佩服。

(伦敦大学亚非学院Tim Barrett教授发言)

(加州大学伯克利分校的Robert Sharf发言)

六小时的参观过后,中外专家学者在下午的分论坛继续进行交流。“敦煌的佛经文献”分论坛中,伦敦大学亚非学院的Tim Barrett, 弗吉尼亚大学的Paul Groner, 波士顿大学的April Hughes, 爱荷华大学的Morten Schlutter , 加州大学伯克利分校的Robert Sharf, 丹麦哥本哈根佛学研究研讨会的Henrik S?rensen, 哥伦比亚大学的Zhaohua Yang教授与在座嘉宾分享了最新研究成果。

(敦煌研究院马德研究员)

(研讨会现场图)

“中国学术界对敦煌以及敦煌以外佛经的观点”分论坛中,中国佛学院的源流法师,中国人民大学惟善法师,敦煌研究院的马德、杨富学、王惠民、王志鹏、李尚全、楚京辉、陈菊霞研究员做了精彩的学术汇报。

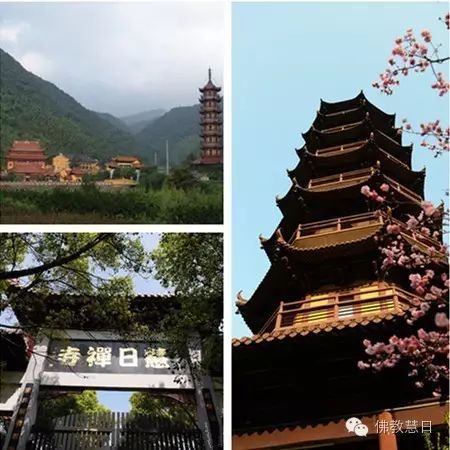

宁波慧日禅寺妙山法师、北京龙泉寺屈恒介绍了所在寺庙在国际化方面的实践与经验。

妙山法师首先转达了慧日禅寺住持传喜法师对依法法师组织发起本次研讨会的赞叹和感恩;本次会议开启了佛教文化新的交流模式;这种东西方学者、法师济济一堂、共襄盛举的交流方式将成为汉传佛教历史上不可磨灭的里程碑。

妙山法师向与会者介绍了位于东海之滨的宁波慧日禅寺,寺庙人杰地灵、人才荟萃,荣获“最具教育影响力的中华寺院”的美誉。

住持传喜法师依上悟下道大和尚披剃,于上明下旸大和尚座下受具足戒,于上禅下道大和尚座下得沩仰宗衣钵,为沩仰宗第十代传人。

传喜法师弘法足迹遍及大江南北、世界各地;以音声做佛事,在国内外各地举办梵呗音乐会;有慧日网站、直播频道、弘法视频、微博微信平台、卫视报纸专栏等多种弘法平台;有音频、视频工作室,制作了《舍身饲虎》等佛教动画片和诸多弘法视频、音频。

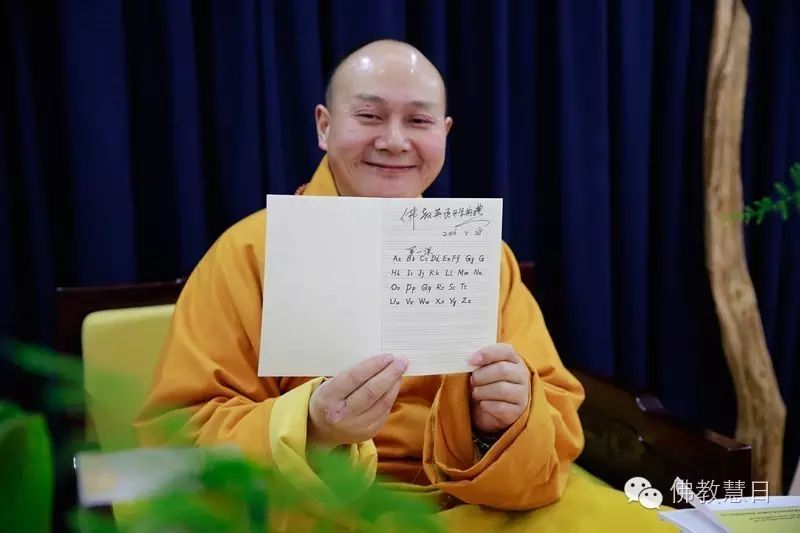

2016年,在传喜法师的倡导下,慧日禅寺举办了第一期佛教英语培训班,传喜法师希望在不久的将来能邀请与会及更多的西方学者来寺院交流体验;传喜法师期望今后能有机会翻译禅宗故事和佛经,也期待与其他机构和寺院合作翻译并弘扬汉传佛教。

至此,汉传佛经传译国际学术研讨会的八个分论坛圆满结束。

爱出者爱返 福往者福来 随喜转载 功德无量