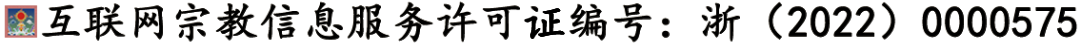

跨平台首推 贤空法师主讲|《八识规矩颂》,玄奘大师的学法心得

《八识规矩颂》

缘起

福慧二资粮,犹如人之双足,鸟之双翼,是成就菩提之胜因。正如《月灯三昧经》云:“为求菩提修胜因,积集福德及智慧。”《大乘经庄严论》云:“福德智慧二资粮,菩萨善备无边际。”

唯识所依的主要经论有六经十一论。六经之中,以《解深密经》为本经;十一论之中,以《瑜伽师地论》为本论。初学则推荐《八识规矩颂》《百法明门论》以为入门。

《八识规矩颂》由玄奘大师所造,是《成唯识论》的纲要,也是法相唯识宗的精髓。玄奘大师在译得数百卷唯识经论后,对八识体系融会贯通,把八识分为四类,每一类各作三颂,将包藏宇宙、探玄窥微的庞大体系,高屋建瓴、提纲挈领式地和盘托出,令后学获宝钥如探囊取物,抄捷径直趋金矿银山。

“有僧说法龙天喜,无僧说法鬼神愁”,讲经说法历来是佛门最重要的法事。为方便大众同步学习,现推出《八识规矩颂》开示合集,以飨有缘。祈愿国泰民安,四海安和,法界有情,咸跻觉道!

Chapter 1

《八识规矩颂》是玄奘大师在翻译完《成唯识论》后作的。大师译完《成唯识论》后,觉得这部论义理深广,初学佛人入门困难,所以根据《成唯识论》的内容造《八识规矩颂》。《八识规矩颂》是《成唯识论》的精髓,也是玄奘大师学习唯识的心得。

造

颂

缘

起

“八识规矩颂”,“八识”,即眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识、末那识、阿赖耶识。了别、认知为“识”。八识各有相状,各有作用,圣凡不同,不能错乱颠倒,就叫“规矩”。

释

题

兄弟八个共一胎,

一个伶俐一个呆,

五个在外做买卖,

一个在家把账开。

八

识

总

说

“伶俐”指第七末那识,“呆”指第八阿赖耶识。

第八识不分善恶,前六识做的好事、坏事、不好不坏的事,所有种子照单全收,储藏起来,所以也叫“藏识”。阿赖耶识表现到我们身上就是寿、暖、识。

-

第八识的见分恒常、明了、不变化,第七识时时抓住第八识的见分,以此为“我”。所以末那识有俱生的我执。末那识不对外,只对内。

指眼耳鼻舌身五识。眼耳鼻舌身接触色声香味触,形成种子,通过第七末那识输送到第八识储存起来。前五识作用范围很小,只局限在它所缘的境界,且起不了决定作用。

指第六识,它是做主的。比如看某个物品,第一刹那属于眼识;到第二刹那分别它的形状、性质、作用、好坏时,就是第六识了。也有以新闻采访为比喻,前五识如前方记者,向外采访各种境界,然后由第六识这个“编辑”来分别取舍。

第六识依第七末那识的意根而起,所以叫第六“意识”。第七末那识又依止第八识。第八识与前七识又相关联,离开前七识,第八识也不存在。

这八个识,如果严格地划分的话分为:心、意、识。阿赖耶识为心,“心包太虚,量周沙界”;第七末那识为意;前六识或者特指第六识为识。

SELECTED

Chapter 2

关于阿赖耶识还有个比喻:渊深七浪境为风。

“渊深大海”比喻阿赖耶识。海里有清净的水、染污的水,以及各种各样的动物,这比喻阿赖耶识里储存着无量无边的善种子、恶种子和无记种子。

“七浪”指前七识;

“境为风”,“风”指利、衰、毁、誉、称、讥、苦、乐八风。

我们心的大海本来是平静的,境界来了,心就动了,风越大,浪就越大。要想内心不受外在境界的影响,就要靠闻思修、戒定慧。

唯识有相分、见分、自证分、证自证分。

相分指所见闻觉知的一切境界;见分指认识、照知相分的主体作用;自证分就是知道这是相分、这是见分,相分是空,见分也是空,最后能够证悟这个境界。

我们阿赖耶识里面储存着大量的种子,当烦恼境界来临,与第八识里的种子相应,这个种子就发挥作用了。这时候如果没有如理作意,没有见分、自证分发挥作用,就随着贪嗔痴去了。

唯识讲到三种自性:依他起、遍计执、圆成实。

遍计执:即错误的认知。周遍的计度、周遍的执着,这个执着是错误的。

依他起:“他”就是缘起。万事万物的生起是不是孤立的,不是某个人创造的,是因缘法生起的。

圆成实:即如来藏。

唯识的“三自性”配合“百法”,就把我们内心的活动抓住了。

《八识规矩颂》讲这个心法,是所有佛弟子修行的下手处。要转凡成圣、转迷成悟,要想在戒定慧上有所成就,在修行这条路上很自信、很光明,都离不开心的作用。这个心就是八个识,怎样认知它、了解它、驾驭它,这是佛教的核心,修行就从这里下手,我们的人生观、世界观都在这里。

▻▻▻

佛教慧日

大圣五台山古文殊寺

(未完待续)