她是《金陵十三钗》的灵感,是金发碧眼的观音菩萨,以一人之力,从人间炼狱救下数万妇孺…

很多人知道,《金陵十三钗》来自真实的历史改编,

唯一不同是,

无奈地目睹这些女子身着学生装排队离去的,

不是神父,

而是一位将一生奉献给中国,

在漫天血泪的大屠杀中拯救了成千上万中国人的美国人。

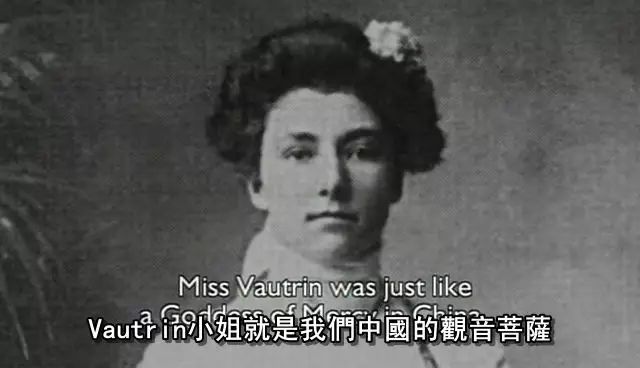

她叫魏特琳,

是金陵女子文理学院教务长,

是无数人心中真实存在的观音菩萨……

学生的“华小姐”

她有一个美丽的名字,

华群,

寓意“一心一意融入华人群众中,为中华群众服务”。

1912年,她从伊利诺斯大学师范专业毕业后,加入了海外基督教传教士联合会,随后被派遣来中国。

1919年,应金陵女大(1930年后改名为金陵女子文理学院)之聘,任教育系主任兼教务主任,成为校长德本康、吴贻芳的左膀右臂。

在金陵女大初建时,魏特琳做了募捐、购地、建筑设计及施工等大量校园建设工作,为金陵女大建起了7栋中国宫殿式建筑。

在校外,她为周边邻里办起家政学校,教妇女学习做手工,还教男人学习蔬菜园艺技术。

她发起募捐,在金陵女大附近建立了一所小学,专门招收周边贫困子女,并鼓励金陵女大学生每周到各自“领养”的穷人家中访问,帮忙解决问题。

她还在金陵女大门口开办粥棚,经常带学生到周边特困户家中送米送衣等。

魏特琳对学生非常关爱,学生们都亲切地称她为“华小姐”。

难民的“活菩萨”

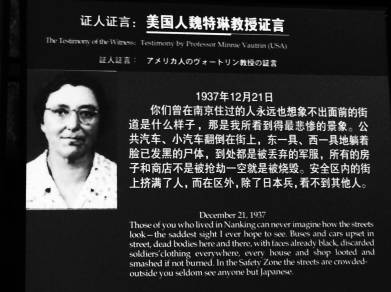

再过一天就是圣诞节了。10点,我被叫到办公室,与日本某师团的一名高级军事顾问会晤。他要求我们从1万名难民中挑选100名妓女。他们认为,如果为日本兵安排一个合法的去处,这些士兵就不会再骚扰无辜的良家妇女了。当他们许诺不会抓走良家妇女后,我们允许他们挑选,过了很长时间,他们终于找到了21人。

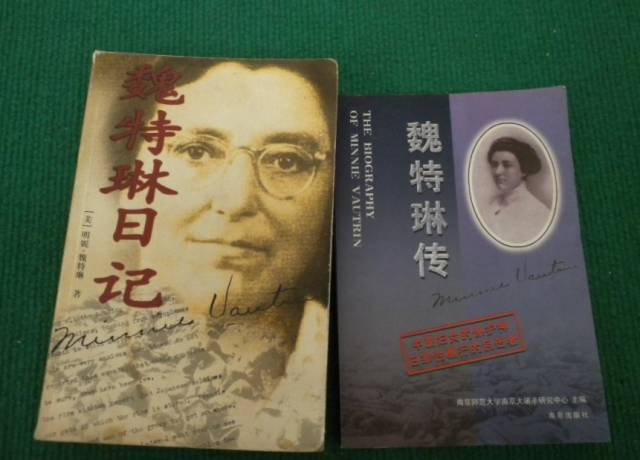

--《魏特琳日记》

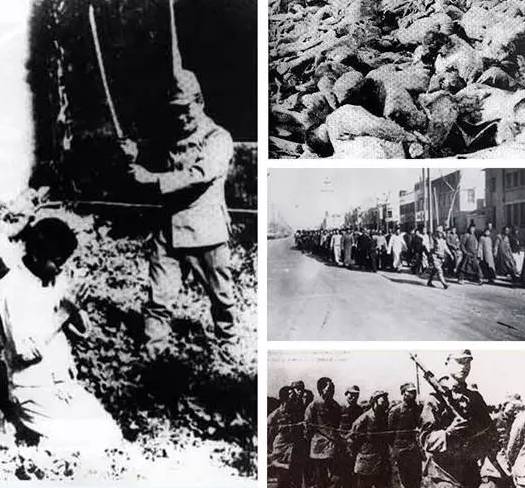

1937年,一个让人无法忘记的年份。这一年,攻占上海的日军兵分三路开始向南京进逼包抄。

时任金陵女子文理学院教务长的魏特琳,主动提出了一个方案:将金陵女院作为难民安全中心。她没想到的是,这个提议在随后的日子里,会成为压在她肩上难以想象的重负。

战争临近,长江轮船甲板上西迁的女学生丨1937年

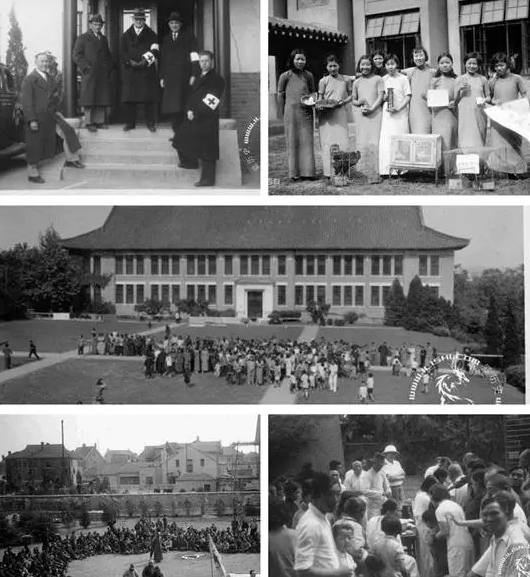

12月1日,留守金陵女子文理学院的仅剩下魏特琳和十几名中国员工,当天晚上,南京安全区国际委员会主席拉贝在记者招待会上宣布,安全区正式成立,金陵女子文理学院名列其中。

也正是在这一天,美国大使馆最后一次召集所有尚滞留在南京的为数不多的美国公民,这是魏特琳第五次收到美国大使馆的撤离通知了,也是最后一次,同往常一样,又被她拒绝了。

她在日记中写道:“就像在危险之中,男人不应弃船而去,而女儿也不应丢弃她们的孩子一样,我不能在这个时候离开中国。”

这时的南京,刚刚遭遇了长达4个月的疯狂大轰炸,尽管屋顶漆了一个很大的红十字标志,仍有16枚炸弹被故意地投在中央医院和卫生署所在的院落里……就在这样的情况下,她在大使馆出示的“无论如何也不离宁”的文件证书上签上了自己的姓名……

金陵女子文理学院难民营早期工作人员合影(前排中间为魏特琳)

就在她签署文件没多久,12月13日,日军全面攻陷南京,几乎是同时,惨无人道的大屠杀开始,整个城市如同人间地狱。

在“大搜查”中,有一个不成文的规定:任何一名日本兵都可以肆意强奸中国女性而不受到任何惩罚。上至七十多岁的老妪,下到十来岁的小女孩无一幸免,大多数被害女性都是完事后当场被杀死。

魏特琳悲痛的看着一切的发生,在日记里写下了这样一句话:“今天,世上所有的罪行都可以在这座城市里找到。”

紧接着的,就是成千上万的妇女和青年姑娘涌进金陵女大,在这个暂时还算是安全区的学校里,魏特琳像老母鸡保护小鸡一样保护着她们,利用美国人身份的便利,她开始了与日军的周旋,制作了一面巨大的美国国旗铺在校园当中的草坪上,以此赶退前来侵犯的日本兵。

难民营工作人员以及为难民营开办学校的教职工合影丨1938年

很快,这里就成了日军的眼中钉。魏特琳丝毫不敢懈怠,一面组织校内教职员工巡逻校园,一面请来为“国际安全区”服务的外籍男士轮流守夜。她自己不是守在门房,就是被叫去阻止进校日兵。

当日本兵欲强行进入校园时,魏特琳就会冲日本兵大喊:“这是美国学校!”日军咒骂她,用血迹斑斑的刺刀在她脸上乱晃,甚至打她耳光,但魏特琳毫不退让。

她每天奔波在学校各处,将校园里做实验用的鸡鸭、教师宿舍里的牛奶果酱和哭叫着的妇女,从日本兵手里一一夺回来。

1937年12月17日,两个日本兵前来滋事,把魏特琳困在前门,其他人乘机从后门闯进楼里轮奸三名妇女,还抢走了十二名姑娘。对此事,魏特琳一直深深感到内疚。

而这也打开了学校的缺口,日本开始每天派10-20群日本兵到学校抓人,他们从学校的大门、侧门强行入内,还翻墙进校园,甚至夜间从学校低矮的篱笆上爬进来,在无灯光的大楼里,楼上楼下乱摸一气。

魏特琳开始去日本领事馆不断抗议,在她的强烈要求下,日本领事同意她在学校门口张贴告示,禁止日本兵无理闯入,并派来宪兵维持秩序。她事后在日记中写道:“假如日本妇女们知道她们的士兵——她们的丈夫和儿子所加诸中国人的野蛮和残酷,我不知道她们该作如何的想法。”

可是,这张告示也并没有换来应有的和平。由于日军近乎疯狂的强奸、屠杀,惊恐万分的女人和孩子们纷纷涌入学校,最多时学校超过1万人,她们一无所有。

魏特琳要承担起所有这些难民的吃住与安全,她的压力远远超过了她的预期,最重要的是,她不知道这种压力还要持续多久,这是一种无以名状的恐怖,因为缺口一旦打开,后果不堪设想。

日军攻破南京防线前夕,留驻南京的外国人为给来不及撤退的中国难民提供避难所。国际委员会及国际红十字会南京委员会的成员在日军的屠杀中保护了数十万中国难民的生命。

自1937年12月28日起,日军在金陵女大进行“难民登记”。为了保护士兵,魏特琳急中生智,让收容在金陵女大校园内的妇女难民出面相认父兄,救下了百余士兵。

她还帮助妇女寻找失踪的亲人,派员工到难民中登记,写上失散人姓名,然后由她转交安全区国际委员会或交日本使馆,催促他们设法寻找。

她也一直想方设法改善难民的生存环境,她请来外国医生为难民看病、打预防针,为儿童弄来奶粉,为女难民开办学校,补习文化知识……

金陵女大舍监、魏特琳助手程瑞芳在日记中记录道:“1938年2月20日,华小姐替难民找丈夫、儿子,因为华小姐要求日本人放出他们拖去的人……所以人家叫她观音菩萨,她也不怕麻烦。”

在南京大屠杀那段黑暗日子中,魏特琳是南京市民眼中的守护神、“活菩萨”,是难民们赖以生活的支柱,一位80多岁的老太太甚至每天都为魏特琳磕10个头。直到1938年5月31日,最后的6个难民营关闭后,这里还收容着800多名妇女。

在那些恐怖与绝望的日子里,魏特琳不断地安慰与鼓励难民,给予她们坚持的信心和勇气,她反复告诉大家:“中国没有亡,中国不会亡,日本一定会失败!”

魏特琳战时收留的儿童

安全区关闭后,魏特琳不顾忌日军命令,继续收留她们,甚至又收留了原属于其他难民营的女性。她为收留这些妇女找到了一个最恰当的理由,即金陵女大是一所大学,为妇女开办“培训班”无可非议。

这些培训既保护了妇女安全,也确实提升了她们重新生活的信心和技能。

开设难民所,应付日军暴行,开办培训班,还有繁重的学校校务…魏特琳倾注了大量心血,殚精竭虑,夜以继日,作为在中国生活了二十多年的外国人,她对这个国家的感情甚至超过了某些中国人。

1938年7月30日,国民政府为了感谢她,秘密的授予她当时赠给外国人的最高荣誉--“采玉勋章”,通过特别途径把勋章送到南京的美国大使馆,转交给魏特琳。

一颗星的陨落

大屠杀结束不久,魏特琳精神崩溃,患上了严重的抑郁症,在多方的劝说下,不得不回到美国接受治疗。可是离开后,她的病情不仅没有好转,反而因为担心中国,而滑向了一个更坏的境地。

1941年5月14日,在她离开中国一周年的日子里,魏特琳打开公寓厨房的煤气开关,结束了自己的生命,年仅55岁。

朋友们在她枕边发现的唯一遗物,是一张沾满泪水的金陵女大避难孤儿的照片,她在生命的最后几天里曾对友人说,假如有第二次生命,她还要为中国人民服务,中国是她的“家”。

金陵女子大学一直是她生命的重要部分,魏特琳在这里付出的精力远大于对他的家庭和亲人。

为了留在这里,她与已订婚的未婚夫分手,无法陪伴父亲身边,弟弟对此一直耿耿于怀,以至于魏特琳住医院治疗期间需要家属签字时,弟弟也不闻不问。弟弟无法理解魏特琳为何把一生都献给一个如此遥远和陌生的国度。

魏特琳被安葬在密歇根州雪柏镇郊的公墓,上面刻着一幅象征金陵女院的中国古典式房屋图案,房屋顶部用中文隶书写“金陵永生”。

遗憾的是,在那座小镇,包括魏特琳的亲人在内,一直无人理解这四个属于那个东方古国的文字。在那个战乱的年代,那段历史也随着她的离开被湮没,直到那本厚厚的《魏特琳日记》被一个东方人发现…

半个世纪后的“复活”

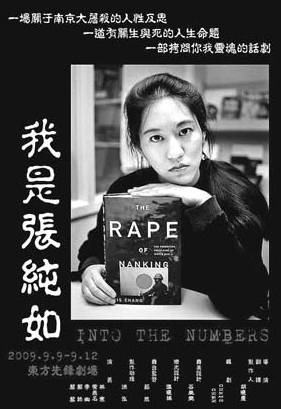

1995年,一位美丽的女子坐在安静的耶鲁大学图书馆内,认真阅读着一本厚厚的档案材料,这是一部用打字机打印的,装订得不太好的,长达526页的私人日记。

她小心翼翼地翻阅,不时抽泣着,甚至大颗眼泪掉落。她便是美籍华裔作家张纯如,她的祖父是抗日国军将领张铁军,1937年,也就在大屠杀的前一个月,祖父带着全家逃离了南京。巧的是,她也毕业于伊利诺伊大学,是魏特琳的校友,此时她的新书正为《南京暴行:被遗忘的大屠杀》一书收集历史资料,在执着到近乎偏执的搜索中,她发现了这本险些被世界遗忘的日记。

1998年,该书出版,这是英语世界第一本完整揭露日军南京大屠杀的书籍,张纯如在书中对魏特琳如此描述:“在一个几乎变成虚构的传奇中,由于天天面对日本人的残暴的行为,一个脆弱的、疲惫的女人永远无法恢复其身心所受的创伤,这一切很少有人知道。”这句话,不料也成为张纯如自己的心灵解说。

南京大屠杀的黑暗深渊、残酷画面、野蛮人性,让张纯如也患上了抑郁症,在2004年11月9日用一把手枪结束了自己的生命,年仅36岁。

魏特琳虽然已与世界告别,但受过她恩惠的难民及中国没有忘记她。

许多受过庇护的妇女仍能清晰地记得救命恩人“华小姐”的形象:瘦长个、高鼻梁、长长的脸上有一对湖蓝色的善良的眼睛,上穿西装、下着毛裙,50岁左右的年纪,

“她总是手拿一面美国星条旗守在大门口,不让日本人进来…”

为纪念魏特琳,2002年12月12日,南京师范大学在金陵女大旧址前(今南京师范大学金陵女子学院)树立了魏特琳塑像,2003年又在金陵女子学院设立了“华群助学金”。

《魏特琳日记》中记录了这样一件事:南京陷落后,日本人要求金陵女院必须交出100个女人,否则就要在学校驻军。当时有20多个妓女站出来,使女学生们逃脱了厄运…

2005年,与张纯如有过几面之缘的华裔女作家严歌苓,以此为灵感,写下了中篇小说《金陵十三钗》。2011年的冬天,导演张艺谋的同名电影上线。

愿做观音菩萨一只手

不让菩萨掉一滴泪

她是悲悯的希望女神

让大爱在金陵永生

…

素材 | 《魏特琳》日记、《南京大屠杀全纪实》

声明:本文文字、图片均来源于微信平台「正心堂」,转载请注明出处。