《八识规矩颂》第三课|做点好事,为什么这么难?

《八识规矩颂》

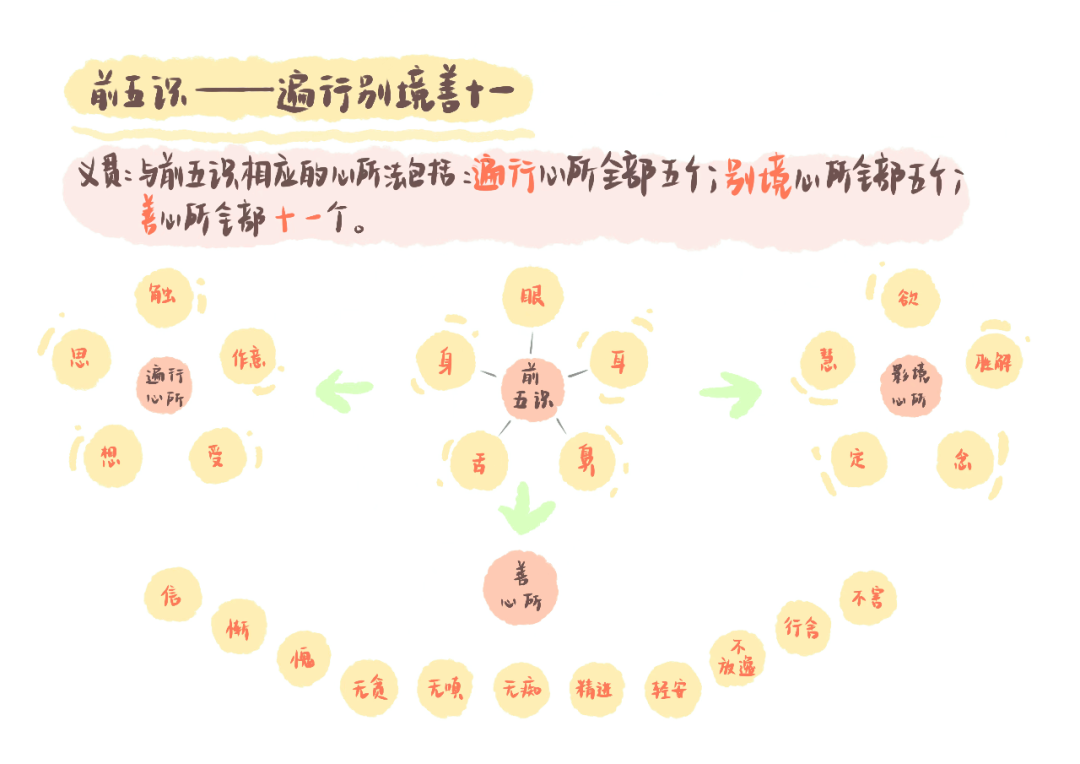

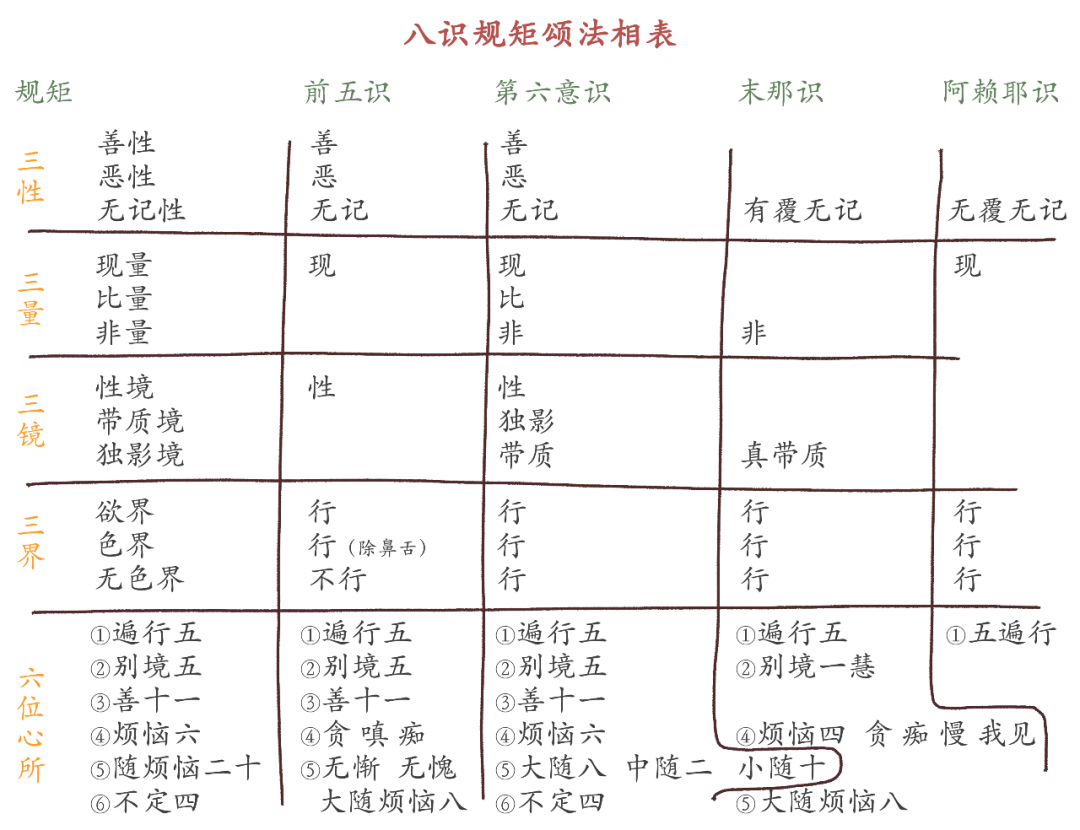

前五识颂

性境现量通三性,眼耳身三二地居,

遍行别境善十一,中二大八贪瞋痴。

(第一颂)

五识同依净色根,九缘七八好相邻,

合三离二观尘世,愚者难分识与根。

(第二颂)

变相观空唯后得,果中犹自不诠真,

圆明初发成无漏,三类分身息苦轮。

(第三颂)

前五识颂详说

(接上文,从“别境”之“胜解”开始)

指欲、胜解、念、定、慧,五别境。

胜解:“于境印可”之意,坚固不可动摇的殊胜理解,叫胜解。

佛法里讲的胜解,主要是对三十七道品乃至因果轮回、三宝的功德,包括我们可以成佛,达到胜解。只有深入地学习佛法,才会对此产生坚定的信念。

念:明记不忘,这是我们的记忆作用。要能做到不忘、不失,前提是其他妄念不要生起,正念就在所缘境上,然后常常忆念、不断重复。

《顺正理论》卷十说:“于境明记不忘失因,说名为念。”最初看到的境像叫“因”;在离开那个境的时候还能想起来,叫“念”。

《成唯识论》卷五说:“云何为念?于曾习境令心明记不忘为性,定依为业,谓数忆持曾所受境,令不忘失,能引定故。”念心所始终不忘失所缘境,形象始终清楚明白,这对修定是很重要的帮助。

定:定即“心一境性”,特点为专注于一个所缘境。定能发慧,智慧不高,是因为定不够;定不够,是因为戒不够、身口意散乱。

修定分止、观两个部分。止,可以修数息观,或者专注一个所缘境。可以用大部分时间修止,少部分时间修观,思维法义。

慧:慧是佛教最重要的修行德目之一。智慧的高低决定着烦恼的多少,也决定着修为的高低。

修行有没有成果,要在事相上来检验。这就看我们有多少智慧,智慧越高,面对境界就越从容自在。

《成唯识论》说到:“云何为慧?于所观境简择为性,断疑为业,谓观德、失、俱非境中,由慧推求得决定故。”智慧能断除我们的疑惑,能观察一件事是有功德、无功德,还是无记,最后简择做出决定。

凡夫往往烦恼心所一现前,智慧就不现前。所以内心中要始终保持光明的境界,这个光明的境界需要我们不断充电。

指信、惭、愧、无贪、无瞋、无痴、精进、轻安、不放逸、行舍、不害,十一个善心所。这十一个善心所在三界九地的活动非常广大,前提是要有智慧做基础。

信:心净为信。信的一个特征是纯洁无瑕疵。

《成唯识论》云:“于实、德、能深忍、乐欲、心净为性,对治不信,乐善为业。”

信佛,就是信“实有、有德、有能”。

一信实有,谓于诸法实事实理中深信忍故。就是相信佛的法语。

二信有德,谓于三宝真净德中深信乐故。就是相信佛的功德。

三信有能,谓于一切世出世善,深信有力、能得、能成、起希望故。就是相信我们也能成佛。

惭:即反省自己的自觉能力。自己的行为,如果不合乎佛教的因果,不合乎社会的道德,就感到不好意思,不敢再做。惭的力量来自自己的内心。

《成唯识论》:“云何为惭?依自法力祟重贤善为性,对治无惭,止息恶行为业,谓依自法尊贵增上,祟重贤善,羞耻过恶,对治无惭,息讲恶行。”这个是自增上力。

愧:即对世间的公意重视。公意,指公共的舆论、公共的道德。愧的力量来自别人的讥嫌、讽刺、批评。

印光大师署名叫“常惭愧”,在这个五浊恶世中,我们的善根力是很弱的,唯一的办法就是常常生惭愧心。有一句话叫“于微小罪见大怖畏”,虽然是小小罪,也不能够放纵。

无贪:无贪是不染著的意思,能够对治贪著。无贪、无瞋、无痴称为“三善根”。

《舍利弗阿毗昙论》卷六说:“云何无贪善根?不希望名无贪善根。”不希望就是没有那么多贪欲。

“云何无贪善根?心堪忍离贪,是名无贪善根。”心面对种种境界,能够有智慧现前,能堪忍。

“云何无贪善根?五欲中喜爱、适意、爱色……究竟不贪、不希望、不爱、不欲染、不重欲染、究竟不欲染,名无贪善根。”各种各样的满意的境界,凡人都是趋之若鹜,但修行人却用无贪的善根去面对。

无瞋:即不恚怒,能对治瞋恚。《舍利弗阿毗昙论》云:“若无诤讼,是名无恚。”

无瞋就是忍耐,亲如一家,如旃檀给人美好的体验,无副作用。

《成实论》卷六说:“以慈悲为首,不生忿怒,是名不瞋。”为什么能不瞋?因为有慈悲心。

无痴:无痴是智明的意思,智慧光明。《大乘唯识论》卷六:“云何无痴,于诸事理,明解为性,对治愚痴,作善为业。”

精进:即勤勇,在某件事上始终保持一个方向,专而不杂,勇往直前。

精进分善、不善、无记。《杂阿含》:“何等精进根?已生恶不善法令断,未生恶不善法不起,未生善法令起,已生善法增广。”

《舍利弗阿毗昙》将精进分为身精进和心精进,心精进是心所法,身精进是法处所摄的色法。身精进由心精进带动。

《瑜珈师地论》将精进分为三种,披甲精进、摄善精进、利乐精进。

如战士披起铠甲,勇猛无畏、一往直前、义无反顾地与强敌殊死作战,叫披甲精进。

若广修一切功德善事,没有为自己的一念贪心夹杂在里面,专门为善事而行善事,叫摄善精进。

设使无有厌心地弘宣如来的正法,利益无量群生,不达目标不停止,叫利乐精进。

轻安:即舒畅安适。分身轻安、心轻安两种。

身轻安,是约轻触说,就是四大调适,没有困倦或粗重的感觉;

心轻安,是约心所说,就是内心的轻安快乐,没有沉重或烦躁。

大乘《成唯识论》卷六说:“轻安,远离粗重,调畅身心,堪任为性,对治昏沉,转依为业,谓此伏除能障定法,令所依止转安适故。”轻安能对治昏沉,能“转依为业”。“转依为业”就是能够修禅定,排除定的障碍。

不放逸:即勤勉地修诸善法。《增阿含》说:“云何为无逸行?所谓护心也。”专注修学善法,保护这颗心不去攀缘五欲六尘,都在戒定慧、闻思修上,都在善心所相应的状态下。

行舍:令心平等正直,以无功用住为特性。

《成唯识论》卷六说:“云何行舍?精进、三根令心平等、正直,无功用住为性,对治掉举,静住为业。”精进的善法,还有三善根的力量能够让我们的心平等、正直、无功用住,但初学佛的人是达不到这个境界的。

什么叫平等?看一切人都如幻如化,都是业力所生,都是阿赖耶识种子的变现,都是四念处的境界对照,这时候才叫平等。心看一切事物没有高低了,就正直了,没有私心杂念了。

“无功用住”就是正念,无我、无我所的智慧随时会现前,这是第八地菩萨才有的境界。我们了解一点圣人的境界,平时就慢慢熏习、慢慢模仿。

“四法令心远离掉举等障,静住名舍、平等、正直、无功用住。”“行舍”的“舍”,就是舍除内心的昏沉、掉举,让心保持平等、安定、安适的状态。

不害:即是于诸有情不为损恼,以无瞋为它的自体。无害是出离寻、无恚寻、无害寻三善寻之一。

出离寻,就是我们常说的有出离心。不希望自己苦,也不希望给别人带来苦,甚至要帮助他解决苦,没有恚,没有害,没有伤害他的意思。同时,不伤害别人,自己也不会陷到那种痛苦中去。

《成唯识论》说:“云何不害?于诸有情不为损恼,无瞋为性,能对治害,悲悯为业。”因为心中无瞋,就能够对治伤害众生这件事,对众生有慈悲心。

我们在静坐的时候也常常去思维:慈能予乐,悲能拔苦,随喜一切众生有福报的事,也希望一切众生和自己都舍贪瞋痴。这叫慈悲喜舍。

遇到一切境界,生烦恼的时候,不要怪外在的人事,反求诸己,是我的贪心作怪?还是瞋心作怪?还是愚痴心作怪?这就往道上会了。往道上会的时候就不容易造恶业。

如果不往道上会,总把问题都归结在别人身上,想办法去伤害他、报复他,那又造了新的恶业,恶的种子又存到了阿赖耶识里,这样种子熏现行,现行熏种子,就不断反复了。

凡夫各种各样的心所都在活动。这三十七个心所里,烦恼心所占二十六个,十一个善心所往往力量很弱,二十六个烦恼心所却很有力量。

所以凡夫往往做善事很勉强,做坏事却特别有力,这说明我们阿赖耶识里,恶种子栽培得多,过去生熏习的善的力量不是很强大。

这时候就要有大众的力量、善知识的力量带着我们一起前进。一个人修学很难很难,所以大众精进,“大众熏修希胜进,十地顿超无难事”。

(未完待续)

▻▻▻

佛教慧日

大圣五台山古文殊寺