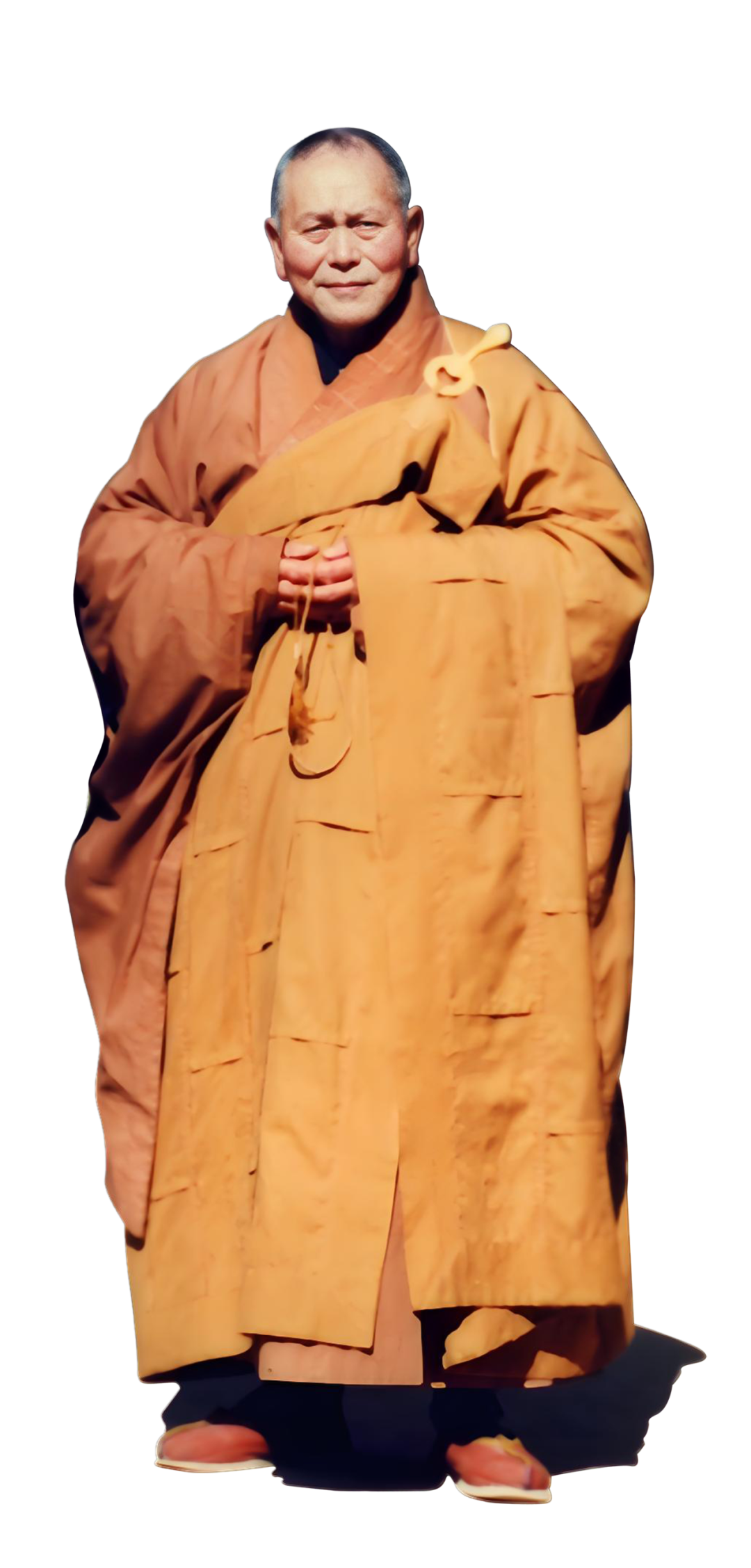

悟公上人 | 这场法筵,是他一生对“弥陀”的信解

《佛说阿弥陀经》是念佛法门中非常重要的一部经典。蕅益大师在《弥陀经要解》中盛赞:“华严奥藏,法华秘髓,一切诸佛之心要,菩萨万行之司南,皆不出于此矣。”

一代高僧悟公上人,一生“教宗天台,行归净土”,化人导众,每每劝人吃素念佛。

解放前,上人曾于岱西净观寺讲解《佛说阿弥陀经》。2000年,上人八十岁,仍弘法不懈,于岱山慈云极乐寺再次宣讲。

彼时众弟子有幸将其录制成影,此《佛说阿弥陀经讲记》是上人留存于世的为数甚少、非常珍贵的弘法视频资料。

时值悟公上人圆寂十九周年、诞辰一百零三周年,平台将陆续推出悟公上人《佛说阿弥陀经讲记》视频及讲义,以期你我有缘弟子,犹是当时法筵清众,再睹尊颜,再聆法音,慧露同蒙,莲因共种。

悟公上人讲解《阿弥陀经》的片子,里面处处是他老人家对法的殷重和尊敬,是他自性自在的流露。当我们听着他慈悲的声音,看着他的大人之相,心里又是怎样的感受呢?

当时拍摄的机器只是一个家用的录像机,拾音很差,但如果我们有这个信心,那你远远的听到这个声音就会很感动,很有加持,你的心里会有一种满满的幸福感。

《佛说阿弥陀经讲记》第一课

以下为悟公上人《佛说阿弥陀经讲记》第一课 文字甄选

“经通五人所说,法为诸佛之师。”现在我们在岱山慈云极乐寺,极乐寺这个道场,我们就是要修“净土法门”,“经”就是要讲《净土三经》。《净土三经》里面最简明扼要的就是《佛说阿弥陀经》。佛,指我们娑婆教主—— 本师释迦牟尼世尊!佛降生在印度的迦毗罗卫国,据考察就是现在的尼泊尔。

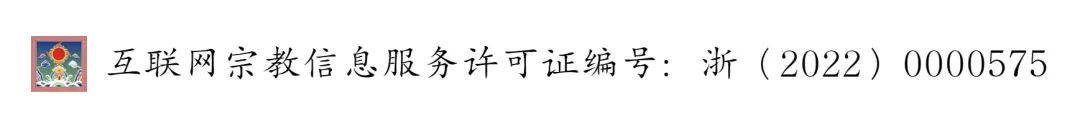

乘象入胎

敦煌莫高窟第329窟 西壁龛顶

佛未降生之前,住在欲界第四天,叫“兜率内院”,为补处大士。为补处大士的时候,佛对法身大士说法。后来佛降生时,八万金刚藏菩萨同时下降,所以降生有降生相。佛降生不是一般普通的人类可比,就是孔夫子降生的时候,也是“两龙绕室,五老降庭,麒麟出现”。所以孔夫子也是菩萨化身,我们道教老子也是菩萨化身。

孔夫子是“孺童菩萨”,“文殊师利”就叫孺童;还有一个“青光菩萨”,就是老子。佛教未到中国之前,中国先来两位菩萨,一个教化人类,就是孺童菩萨;一个教化天类,就是修仙法门,就是青光菩萨。

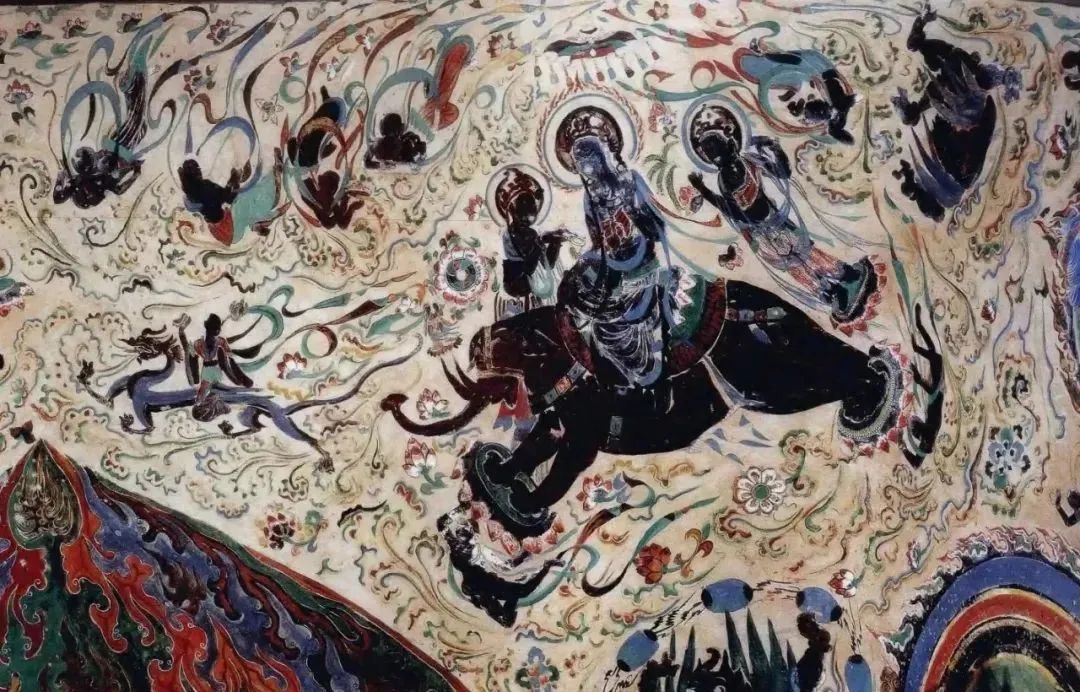

佛传图局部

敦煌莫高窟第290窟 北周

释迦牟尼佛来娑婆世界的时候,是人天教主、三类化身、四生慈父,为一个三千大千世界之主。刚一降生,一手指天、一手指地:“天上天下,唯我独尊”。周行七步,东南西北,东南西南,东北西北……

佛为太子时,世间的书不要读,要读梵书,梵书就是现在的梵文。佛教共有三十六国文字,第一是梵文,第二是巴利文,我们是汉文,西藏是藏文,其中以梵文为最。

佛同我们世间人完全不一样,皇宫里虽然有很多宫娥采女陪伴,但他心里总是不悦,净饭王就约他游览东、南、西、北四门。这一天刚好参观东门,街道格外洁净,叫“肃静回避”,途中突然看到一位老人,他好奇地问:“这是什么人?”回曰:“这是老人。”他继续问:“为什么人会老呢?”回曰:“您也会老的,有生必有老。”太子一听,从东门折回皇宫,闷闷不乐。

到南门游览更糟糕:只见一个病人上气不接下气,发出痛苦的声音。他问:“这是什么人?”回曰:“这是病人。”再问:“为什么会生病?”回曰:“这是业。”继续问:“什么业?”回曰:“前生要吃活的东西,吃得越多,病就越多,痛苦也越多,寿命也越短。”太子一听,怏怏而回。净饭王要求到西门时,务必更加严谨。

结果到了西门,刚巧撞见有人病死。人由四大组成,一大不调会生一百一十种病,四大不调会生四百四十种病。一气不来,便是来世。所以“人死不如猪狗香”。人一死,地水火风四大,马上就开始分解。

太子看到后就问:“为什么人会死?”回曰:“有生必有死,有兴必有衰。”东门、南门、西门都已经游过,太子终日闷闷不乐。

出游四门

敦煌莫高窟275窟 北凉

迦毗罗卫国城门打开时,能听到四十里范围内的声音。城内有五百名卫士,从早到晚巡逻,防止太子到外面去。太子问父王:“您让我待在宫里可以,我要求不老、不病、不死,您若能为我做到,我就不出家,否则我就去出家。”

国王无奈让太子游北门,到了北门,太子看到一位沙门。沙门是什么样子呢?穿着海青,搭着袈裟,巍巍荡荡,非常自在。出家人无忧无虑,无挂无碍。太子问他,“您是什么人,为何和世人不同?”他说:“我是沙门。”

“沙门”是印度语,中文意思就是“勤修戒定慧,熄灭贪嗔痴”,故号为“沙门”。

“戒”就是捉贼;“定”就是缚贼;“慧”如同杀贼。这个贼是什么贼呢?是心贼!我们心里有个贼,专门劫我们的功德法财。所以菩萨修行,必须要止贪、止嗔、止痴。

“贪是心中水,能没百足金”,“嗔是心中火,能烧功德林”。贪不到就发火,火一来,所修的功德林瞬间就被烧得精光。所以修行人不能发脾气,不能发无明火。

若行菩萨道,还要无嗔心。从日至月,从月至年,积功累德。若是嗔心一发,以功求乞,恢复不了,可惜可惜!

持戒、布施、忍辱、精进、禅定、智慧,六度万行里,忍辱行最要紧。“忍耐、忍耐、更要忍耐、莫要生气,娑婆诃!”我们搭的衣叫“柔和忍辱衣”。“舍”就是房间,大慈悲为舍。“座”,是诸法空为座。修行人,一个“急”字要不得,一个“疑”字要不得,要直下承当。

刚刚说的戒定慧,戒是捉贼,定是缚贼,慧是杀贼。这个贼不是外来的,是我们的内贼——贪、嗔、痴。有贪、嗔、痴这三个贼,我们戒也受不好,念佛也念不好,这个很要紧。

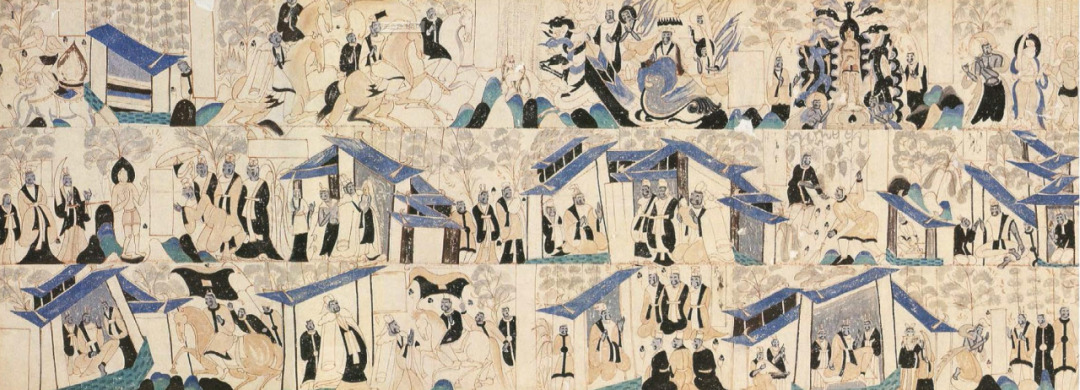

降魔变

敦煌莫高窟263窟 北魏

过去出家人上与帝王平坐,下与乞丐平行。所以太子看到出家人特别高兴,他不知道这生、老、病、死不是凡人,而是净居天天人所化现的,点化太子早日发心,早日出红尘。

佛早就成佛了,不是六年雪山苦行,向仙人学仙法,才成就佛道的。所以他半夜逾城,不用开城门就可以走出去,那是四天王派马卒,逾城而出。佛是不可思议,世间人关不住他。

佛降生时,迦毗罗卫国共有八万人口,这八万人都是金刚藏王菩萨变现的,就连这个国家的乞丐也都是金刚藏菩萨变现的,乃至提婆达多和阿阇世王都是,两人计谋好,你做新王,我做新佛,然后示现给我们看,其实他们本性中并非如此,不是真实有这回事。像阿阇世王要害他的父王,把父王关在冷宫里,这是世间之法,都这样谋权篡位。包括摩登伽女都是不可思议的人,都是给我们做榜样的。

为了老病死苦,要沙门说;医老病死苦,要沙门说。可知要做到沙门是非常解脱。

这个道理一定要看透、看空、看破。金钱买不来命,生死无人能代。莲池大师说:“生死事大,无常迅速,一句弥陀,莫换题目!”印光老法师说:“如囚赴市,步步近死”!看人家都是菩萨,唯自己实是凡夫;只看好样子,不看坏样子;反闻闻自性,性成无上道,这样才能相应。看经也是这样,不是读给人家听,先要读给自己听,句句入耳,时时不忘。这样子来修行来念佛,佛一定能念好,西方也一定能生到。

南无阿弥陀佛!

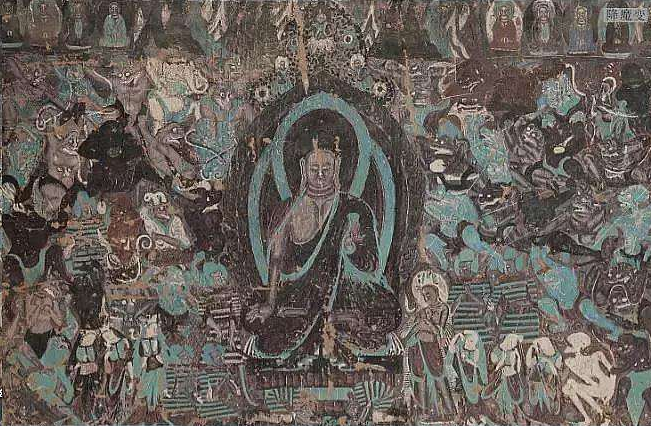

华严经变

敦煌莫高窟第6窟 北壁 五代

《大方广佛华严经》里有“十身佛”,诸大经典里有“三身佛”,我们现在来讲“三身佛”。 就“三身佛”来讲,名有三种身体,实在就是一种身体。法身佛是清净法身,报身佛是圆满报身。法身佛即是毗卢遮那佛,用清净心,也叫真实心。就是从菩萨起,一直到地狱里的家亲众生,“唯佛一人居净土,九界同名曰众生”。

就“三身佛”来讲,有三种身体,实在就是一种身体。什么叫法身?依一切众生平等的真实性来做本体,不可以形色相貌拘泥它。在佛经里解释起来,不论什么事情,不论什么境界,凡是有名目可以叫得出的,有形相可以看得见的,都叫做法。“一切法平等”,就是无论什么都是一样,无有分别,这是佛的本性,也是佛的身体的根本。

依真实性来做本体,这个道理实在是佛法真正的道理,但是很深、很不容易懂,又没有办法浅显地来解释它。如若看不懂,只要记住佛的法身,不是同人一样有形色相貌就是了。

本体的“体”字,实在就是说从佛起,一直到地狱里面的众生,本有的真实性,也实在就是身体的根本,并不是我们这种血肉的身体,千万不可以弄错。

托宝珠释迦说法图

沙州回鹘 西16窟 东壁南侧

还有一种叫“报身”!因为所修的种种功德,修得长久了,积蓄起来而现出庄严的身体和形相来,就是对境报应。这种报身只有大菩萨和大根大机的人能够看得见,我们凡夫看不到。

再有一种叫“应身”!就是从法、报二身里面感应了佛,变化出这种身体和这种形相,到世界上来专门度脱众生的。大家不要听我说了佛有三种身体,佛就是一尊佛,那么有三种意思。佛是独尊的,并且所说的只是一尊佛,一个是讲理体,一个是讲报身,功德做得大,报身就庄严。讲到应身,每有一尊佛,就可以变化出无穷无尽的佛来。就如同天上的月亮,若下面的水清净,不管是海、江、河,乃至水缸里的水,都能够映现出天上的月亮。

究竟是天上有很多月亮,还是只有一个月亮?所以说千江月即是天上月,自然只有一个月亮。佛的应身也是这样,是从法身显现出来的。法身譬如天上月,应身譬如千江月,应身虽然多得很,法身实在只是一个,如同这一个月可在各处水中都映出来。但是水要清净,水如果不清净,月就映不出来了,水清净就能显出月的影子。

涅槃图

敦煌莫高窟第158窟壁画 中唐

佛也是一样,碰到了有根机、有缘分的众生,就现出应身来,有根机、有缘分的众生才可以看得到。等到可以度脱的众生度完了,有缘的众生度完了,佛就现这种入涅槃的相了。譬如水干了,月的影子也就没有了。但是水干了后,月的影子虽然看不见了,究竟月还是好好地在那里,一些些也没有变动,所以不可以就说是没有月了。况且水干的地方看不见月的影子,那些有水的地方,仍旧都可以看见这月的影子的。

从这个道理就可以晓得,佛入涅槃,不是同我们众生死后一样,这个色壳子就没有了。佛是应众生根机而显现身体,根机没有了,缘分没有了,那么佛就到别处去了,而不是说佛没有了。我们看不见,是因为我们这些人同佛没有缘分了,有缘分的都度尽了,所以佛就入涅槃了。

“涅槃”: “ 涅”名不生,“槃”名不灭。涅槃不是指像人一样死了就没有了,这是两回事情。况且佛有三身,就有三种名号,现在这尊佛就是指“释迦牟尼佛”。

卢舍那法界人中像

敦煌莫高窟428窟壁画 北周

“释迦”翻译成中文叫“能仁”,“能”是能干,“仁”是慈悲。“牟尼”翻译为“寂默”。什么叫寂?“寂”是寂静,心里不会动摇;“默”是符合本性的意思。这是应身佛的名号,还要晓得法身佛的名号,梵语叫“毗卢遮那”,中文叫“遍一切处”,就好像唐朝庞蕴讲的一样,他说法身遍一切处, 他讲眉扬处即是如来法身,就是无论什么地方,无不周遍的意思。

报身佛的名号,梵语叫“卢舍那”,中文叫“光明遍照”,就是身上的光明广大得很,无论什么地方,都可以照到的意思。

我们看见寺院大雄宝殿上中间的那尊佛,多数塑的就是釋迦牟尼佛,就是这尊佛跟我们说的这部《阿弥陀经》。各种佛经里面,这部经的名目同其他经有所不同。现在这部经的名字叫《佛说阿弥陀经》,是释迦牟尼佛所说各种经里头的一种名称。

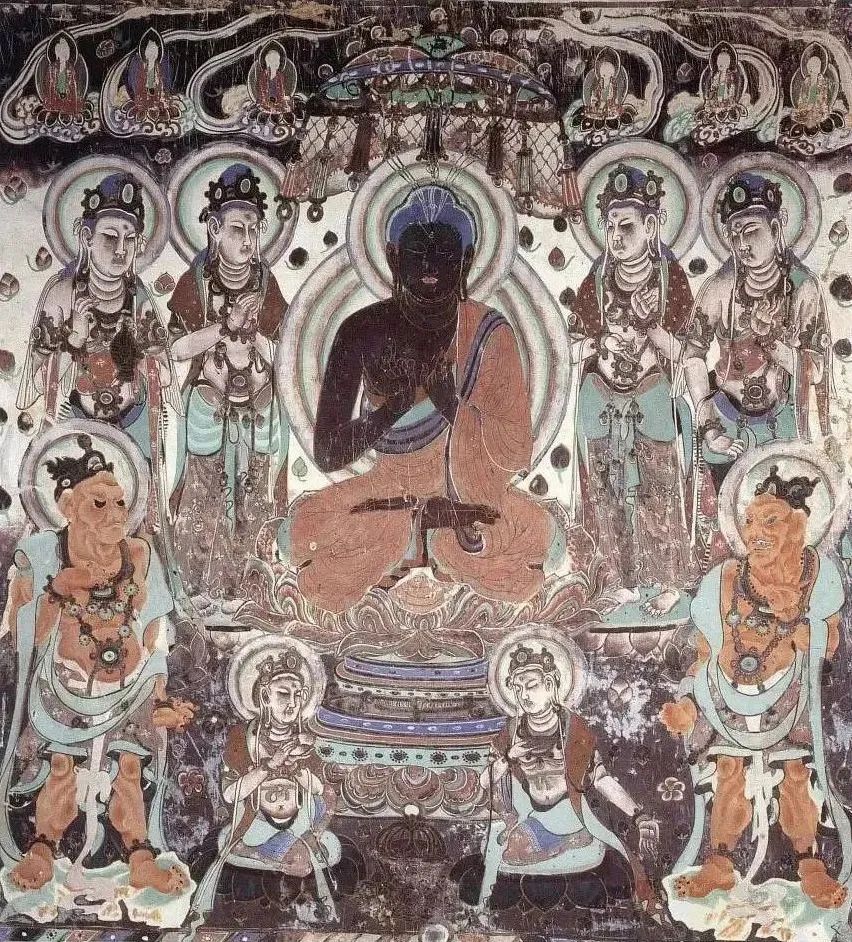

六方佛赞释迦说法图

敦煌莫高窟第205窟壁画 盛唐

为什么叫《阿弥陀经》呢?因为这尊佛的名字,叫“阿弥陀佛”。从前祂发心修行的时候,也是一个国王,父亲的名号叫“月上转轮圣王”,母亲的名号叫“殊胜妙颜夫人”。那时,他的国家出了一尊佛,名号叫“世自在王佛”。祂听了世自在王佛说法后,觉得学佛法有种种好处,而在世界上做人,却有种种的苦恼,所以祂抛弃了王位,出家去修行了。

修行的法名叫“法藏”,所以“法藏”二字,就是阿弥陀佛发心时的法号,叫“法藏比丘”。并且还立了重誓,不是一般性的赌咒,而是非常虔诚恳切地发了很重的誓愿:情愿修成了佛,现出一个清净的世界来,好让众生都投生到那里去,享受种种的快乐。

现在这部经里面所说的就是西方极乐世界,所以《佛说阿弥陀经》,就是说西方极乐世界依报庄严、正报庄严。经过好多劫数,修福修慧,修成功了,阿弥陀佛庄严的世界就修成功了。他所发的四十八大愿也已经实现了,在《无量寿经》里有很详细的解说。

阿弥陀佛五十菩萨瑞像

敦煌莫高窟第332窟东壁 初唐

四十八大愿的第十八愿怎么说呢?若我成佛以后,十方世界的一切众生,若是诚心相信,并且愿意生到我的极乐国土来,只要他念我阿弥陀佛的名号,就一定可以来的;倘若念我名号的众生,不能生到我的国土来,我就不成佛。

我们晚课念的慈云忏主净土回向文:“一心皈命极乐世界……”就是第十八愿 :“若有众生,欲生我国,至心信乐,乃至十念,若不生者,不取正觉。”阿弥陀佛有了这样的大愿,才能成佛的。这部经里面所说的,都是西方极乐世界种种的好处和往生到那里的方法,所以这部经叫《阿弥陀经》,就是生极乐世界的方法。

我们这些人,本来不晓得有西方极乐世界。像极乐寺的“西方庄严极乐图”,就是我们净土初祖,江西东林慧远大师从“西方拓来的印”,这个叫西方庄严极乐图,早早就超过世界科学。我们现在的摄影等科技还不算早,远在晋朝的时候,极乐世界的极乐图就已经从“西方拍来了”。所以净土初祖慧远大师,他是“东方护法菩萨”化身。

极乐世界的好处,说也说不尽,讲也讲不完,《弥陀经》念一遍等于放电影一样。所以念佛的人,就算其他的佛经不念,《佛说阿弥陀经》无论如何要念,念一遍等于放一次极乐世界的影像。

悟公上人《佛说阿弥陀经讲记》 第一课 终