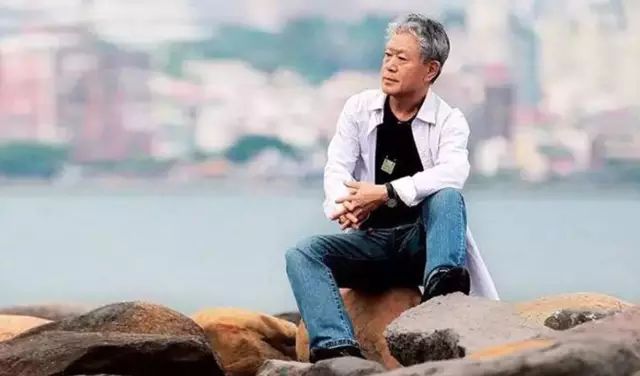

他如今70岁,希望成为佛陀眼中的「善男子」……

现代人就像一个贝壳,

紧紧闭着就是不肯打开,

因为里面太柔软、太怕受伤,

而且只有“美”才会让它不防御,

让它放下戒备心,让它打开。

说这句话的人,名叫蒋勋。

在台湾,谈及诗歌、绘画、戏剧,

总绕不开这个名字。

他是当代华人世界的文化教父,

被林青霞称为“唯一偶像”。

没有人可以完全定义他的身份,

听他的讲述,如山中清涧流淌入心,

有着佛心的悲悯与包容。

沦落的贵族后裔

蒋勋生于西安,

父亲是黄埔军官,母亲是满清贵族。

1949年,年幼的他随父母举家逃到台湾,

在慌乱的迁徙中,

曾经的贵族后裔沦落到身无分文。

蒋勋的母亲是个擅长讲故事的人,

在母亲讲述的这些往事中,

他和那些历史文化交互感应。

蒋勋的“佛”意人生

《人物周刊》曾这样描述蒋勋:

他每天黎明即起,

打坐、抄经,似归隐老僧。

他定期去山林中的庙宇吃斋,禅修。

大学前后,他读过一些佛教经典。

与他人一般,从简短的《心经》开始。

《心经》文字很美,

“不生不灭,不垢不净,不增不减”,

他赞叹这种信仰。

比起当时执著的“知识”,

《心经》有着更宽阔的包容,

让他不再那么斤斤计较的

执着“生灭”、“垢净”、“增减”。

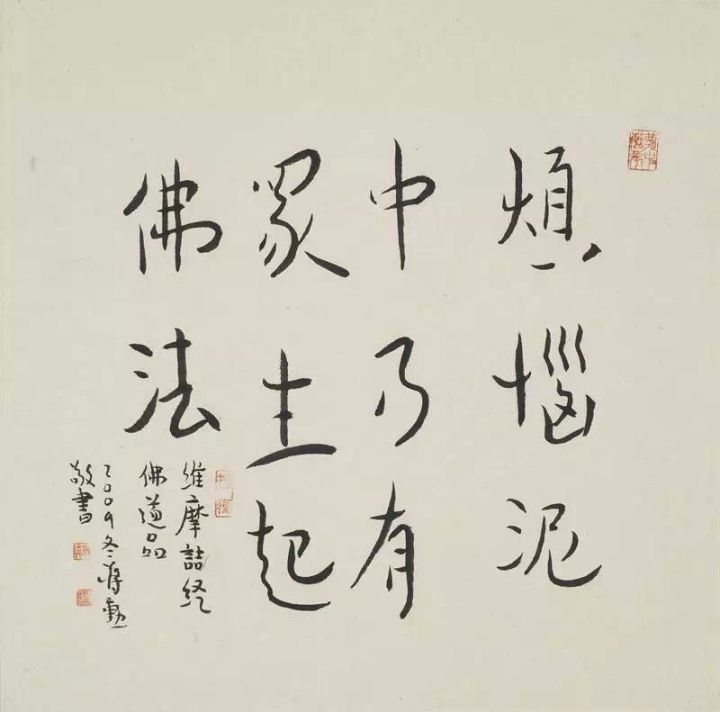

带着《金刚经》去旅行

《金刚经》成了蒋勋每天的必修课。

在一天的事情开始之前,

他会诵念《金刚经》,日复一日,

这一习惯也已经坚持了十多年。

父亲在弥留时,

他在床边念《金刚经》,一直到父亲往生。

相信一部《金刚经》,

可以帮助父母在往生的路上走得安心,自己也安心。

蒋勋有一本书叫《舍得,舍不得》,

副标题就叫:带着《金刚经》去旅行,

可见《金刚经》对他个人意义不同寻常。

为什么是《金刚经》?

他说《金刚经》能让他心安。

像经文里说的“不惊、不怖、不畏”,

文字简单,初读很容易懂。

不惊吓、不恐惧、不害怕,读了这几个字,

懂了,觉得心安,好像就做到了。

但是,离开经文,回到生活,

有一点风吹草动,

东西遗失、亲人生病、病疫流行,

亦或打雷、闪电、地震,

还是会有这么多事让他害怕、恐惧、惊慌。

因此还是要一遍遍地去读、去体会。

他说:“我希望有一天能够被佛称为善男子。”

对蒋勋来说,

眼睛看到的,鼻子嗅到的,

耳朵听见的,

都是美,都是生命。

他谈诗、书、画,

都流溢着生命与生命之间的体贴与理解。

时至今日,

他仍坚信:美的力量来自大地和民间,

只要有足够的耐心,

人们就会被这种力量唤醒。

蒋勋现年70岁,可每次出现,

仍旧是头发卷卷,一身简单利落的衣裤,

身上挂着一个装着笔记本的背包,

为的是

随时发现并记录下那些美的瞬间和场景。

他用自身的圆融,诠释着美的本身。

蒋勋讲《红楼》

蒋勋讲的《红楼》,

以慈悲观自身、天地、众生,

更多一分领悟与包容。

他认为

每个阶段读《红楼梦》都会有不同的感受:

年少时读,惊叹于宝黛爱情的凄美;

成熟后读,理解了宝钗的圆融世故;

而后再读,

则会对《红楼》众人报之以体谅与悲悯,

对世道人伦多一分看破与接纳。

跟着他的解读,

就突然明白了曹雪芹的用意,

明白了那些心底的爱恨从何而来,

也明白了世道伦常、人生悲喜,

其实都有缘由。

认真地欣赏一朵花的开放,

感受生命中遇到的那棵树,

懂得佛陀无比慈悲的信任,

爱惜来之不易的平安与健康,

观察此时心灵的境遇……

这就是蒋勋先生领悟到的美学,

不在高屋建瓴,只在生活当中,

他只是让你回来做自己,

回来把自己本分的事情做好。

珍重美,珍重自己。

师父说

文化是有价值的,它是社会的隐性财富,决定着显性财富的走向。中华传统文化,是中华文化系统的重要组成部分。几千年来,佛教带给人类的文化启迪,也同样是无价的宝藏。

当我们读到经文,就要体验到佛陀的智慧与悲悯之心。体验到了,自然就能生起不舍昼夜、勤心念诵的想法。体会经文里智慧的同时,还要体会渗透在字里行间的佛陀的悲悯之心。

声明:本文内容转自「佛说星语」微信平台,版权归原作者所有,如有不当请与我们联络,我们会第一时间进行处理,感恩!

▼点赞是随喜,评论是思考,

转发是分享,请将这份功德传递……