言重若贤——敲金戛玉的妙语

话,谁都会说;但不同人说出来的话,差别却非常大。有些人的语言,唠唠叨叨,让人觉得厌烦;有些人的语言,妙趣横生,可回味起来却没有多大意义;有些人的语言,句句在理,听起来非常顺耳,不仅不虚逛,话语里还蕴藏着很深奥的哲理,圣贤的语言就是这样。

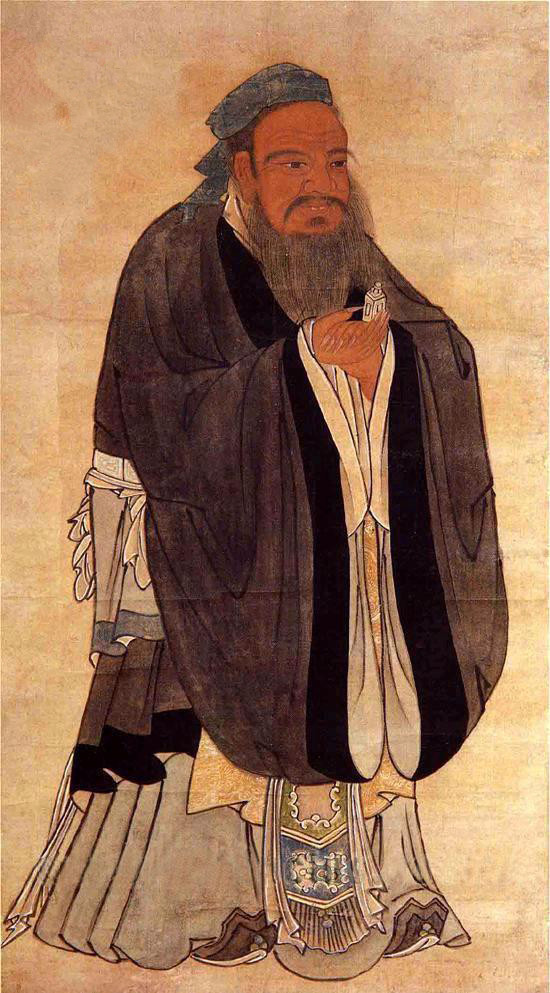

圣贤的语言最为庄重,他们从不随便开口说话,一旦开口,便是真诚、朴实、蕴含深义,甚至每次回味,都能品尝出新的味道,令人百嚼不厌、受用无穷。孔子说:“君子立言必定要定下一个名分,开口说话要有所针对,语言表述得要明白,说出来一定能够行得通。君子对于自己的言行,从不马马虎虎对待。”圣贤的语言中没有废话和客套话,不炫耀自己,也不曲意迎合他人;夸夸其谈、言过其实是圣贤引以为耻的事。

战国时,纵横家张仪在秦王面前诽谤陈轸说:“陈轸奔走于楚、秦之间,但现在楚国不见得对秦国友好,反而和陈轸的私人关系非常亲密。如此看来,陈轸一切举动都是为他自己,而不是为了秦国,况且陈轸又企图背叛秦国而投奔楚国。望大王明察此事。”

于是秦王就问陈轸说:“听说你准备离开秦国而投奔楚国,有这回事吗?”

陈轸回答:“有这回事。”

秦王顿显不悦:“那么张仪所说的是真的了?”

陈轸不慌不忙地说:“何止张仪知道这件事,就连路人也都知道这件事!常言道:‘由于孝已,孝顺他的父母,因而天下父母都希望孝已做自己的儿子;由于伍子胥忠于他的君王,因而天下的君王都希望伍子胥做自己的大臣;被卖的仆妾如果能卖到本乡,那就证明这是一位好仆妾;被休的妻子如果能改嫁到本乡,那就证明她是一位好妻子。’如果我不忠君爱国,不忠诚于秦王,那么楚王又怎么会要我做他的大臣呢?忠心耿耿尚且被遗弃、被放逐,我不去投奔楚国又去哪里呢?”

秦王听后感动地说:“贤卿言之有理!”于是就把陈轸挽留了下来。

语言稳重的人,不会为了推卸自己的责任,而指责他人的过失,却是以自己的光明磊落、谦和顺理、开悟明达,来消释他人的猜忌、敌意和误解,让谗言不攻自破,这就是“谣言止于智者”。

唐朝的李景让,很小的时候父亲就去世了,兄弟三人由母亲郑氏艰难地哺育成人。有一次,房屋后墙被雨水浸泡倒塌,在修葺后墙时,发现墙基下有一个很大的木槽,里面装满了钱。此时的郑氏因丈夫离世,家境穷困,要抚养三个年幼的孩子,负担非常沉重,这些钱刚好能解燃眉之急。但郑氏却说:“不勤奋做事而受用俸禄,尚且会招来灾祸上身,更何况这是意外之财。”接着她对天祝愿说:“如果上天看在我死去夫君的份上,真的怜悯我们孤儿寡母,就该让我的三个儿子品行端正,个个都有出息,待以后靠自己的学问和能力挣来俸禄受用。”于是,她分文不取,让人将钱封好埋回原地。后来在她的精心教育下,长子李景让官至右拾遗、御史大夫、尚书左丞、太子少保等;幼子李景温官至工部侍郎、尚书右丞等;次子李景庄也考中进士,居于高位。

情操高尚的人,至诚至善,语言就像敲金戛玉般,掷地有声,能正确引导他人。

春秋陈惠公征调犯人兴建凌阳台,还没有完工,就杀了好几个人。一天,陈惠公又下令收押了三名监管人犯的官吏,大臣们都不敢进谏劝阻。

正巧孔子来到陈国,和陈惠公一起登上凌阳台凭栏眺望。孔子一边眺望一边向陈惠公祝贺,说:“凌阳台真是雄伟壮观啊!大王果真是位贤君!自古以来,即使圣人修建高台楼阁,也从没有不杀一个人就能建成的先例啊!”

陈惠公听了羞愧得哑口无言,于是命人释放了那三名监吏。

内心稳重的人,注意事物微妙变化,话语不多,只用浅显的词句,就可以表达深远的含义,不必烦劳寸铁,在谈笑间就能够化解危机。

语言不稳重的人,往往脱离实际,喜欢高谈阔论,这不但难以获得别人的信任,还会引起众人的厌恶,甚至会给自己招来祸端。《傅子·口铭》中说:“病从口入,祸从口出。”讲的就是这个道理。

有时我们由于轻浮,对于任何事情都不情愿做深入仔细的观察,反而轻松地认为自己已经什么都懂了,从而“心直口快”有啥说啥,结果却往往令人难以接受,事后也常常为自己所说的话而付出惨痛的代价。这说明,自己所认为的“心直”,并不等于真的是那样,“口快”,更不能使语言稳重。以浮躁的心随意发表议论,一时能舒之于心、快之于口,但这种没有经过斟酌的语言,不是容易获罪于人,就是贻笑于人,并不会给自己和他人带来如想象那样的益处,反而容易埋下深重的祸根。

为了避免蠢事发生在自己身上,我们说话前最好先观察自己的心。孔子说:“仁德的人对自己的一言一行都能负责,从而说话宽缓,言语谨慎”。古人也说:“从来道高德厚的人,必不轻于出言;沉着应变的人,必不轻于出言;谦逊守己的人,必不轻于出言。”开口之前需要先把心沉稳下来,尤其是大喜大怒时,尽量不要随便出言,以防说出过分的话。

——摘自“智悲德育”公众平台

爱出者爱返,福往者福来。随喜转载,功德无量。