张大千临摹敦煌壁画高清作品欣赏(二)

张大千,四川内江人,祖籍广东省番禺,1899年5月10日出生于四川省内江市中区城郊安良里的一个书香门第的家庭,中国泼墨画家,书法家。

张大千先生是中国画坛的艺术巨匠,是在国内外都具有影响力的艺术大师。他的作品体现了深厚的传统艺术底蕴和对民族艺术的强烈自信,在二十世纪中国画坛具有典型意义。张大千游历世界,获得巨大的国际声誉,被西方艺坛赞为"东方之笔",又被称为“临摹天下名画最多的画家”。

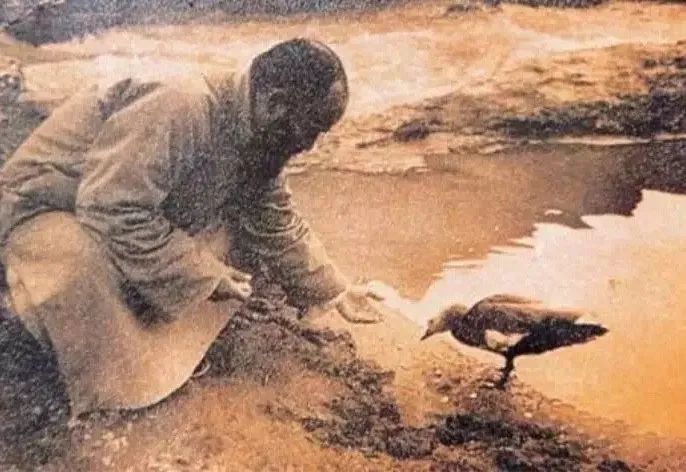

1941年5月,张大千携三夫人杨宛君(后二夫人黄凝素加入)、儿子张心智、侄儿张彼得、学生肖建初和刘力上及几个裱工,后又聘请藏画家索南丹巴的四个弟子等赴敦煌考察研究石窟壁画。面壁近三年,他匍匐于昏暗的洞窟角落,神往于斑斓的佛教圣境,倾倒于瑰丽的艺术画卷,如痴如醉。

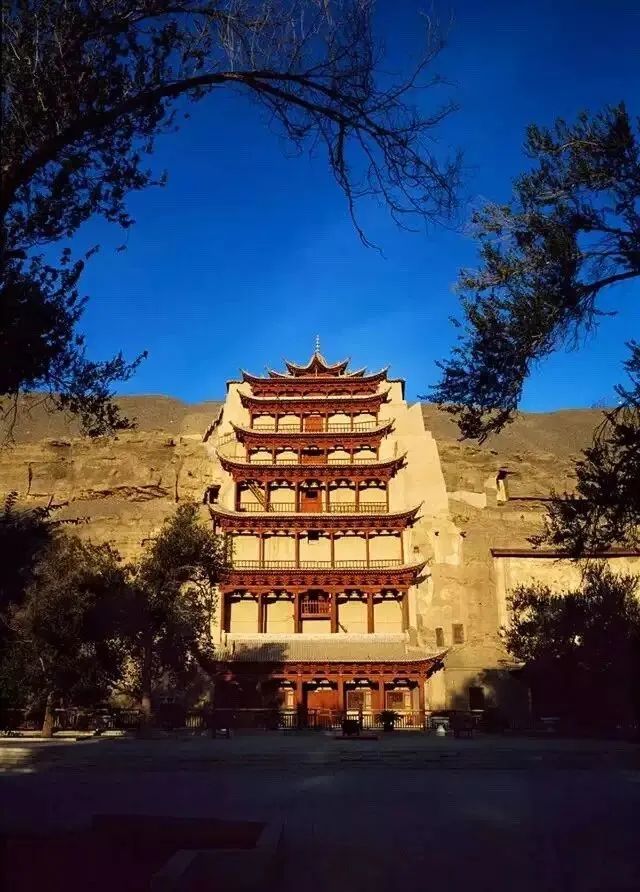

张大千曾在敦煌面壁两年七个月,临摹了自十六国、两魏、北周、隋、唐、五代、宋、两夏、元等历朝历代的壁画作品达276幅,敦煌石窟艺术从此走向世界,也为其以后的绘画创作,尤其是人物画创作奠定了基础。

敦煌石窟是举世瞩目的世界文化遗产,而张大千正是对敦煌艺术进行全面整理、临摹、学习、继承和发扬的第一人。1941年至1943年,张大千在敦煌共临摹作品276件。这一经历,使得张大千的艺术创作产生了极大的转变,人物形象更加饱满生动,线条流畅而富于变化,赋色浓艳又不失端庄,与单纯的文人画风拉开了距离。

经过敦煌艺术的洗礼,他的视野更开阔,气势更恢宏,技巧更娴熟,手法更多样,艺术水平上升到一个全新的境界。从此,张大千的画风也为之一变,善用复笔重色,高雅华丽,潇洒磅礴,被誉为“画中李白”、“今日中国之画仙”。

敦煌临摹的壁画其中62幅于49年带去台湾捐赠给台北故宫博物院,其余183幅由其大夫人曾正蓉在1953年1月19日转交给成都四川博物馆代为保管。由于敦煌壁画中许多已无迹可寻,这批壁画摹品更变成了研究敦煌壁画和张大千绘画史的重要资料。

陈寅恪说:“大千先生临摹北朝唐五代之壁画,介绍于世人,使得窥国宝之一斑,其成绩已超出以前研究之范围,何况其人才特具,虽为临摹之本,兼有创造之功,实能于民族艺术上别开一新界境。”

临摹北魏夜半逾城图

轴绢本设色74.8cm×54.2cm

四川博物院藏

此图描绘的是“夜半逾城”的佛教故事。释迦牟尼做太子时,有感人世生老病死各种痛苦,为了寻求解脱诸苦的方法,决定舍弃王族生活,于一日夜间乘马逾越毗罗卫城入山修行。

原壁画《夜半逾城》绘于敦煌莫高窟第329窟,画面繁杂,色彩丰富华丽。画中悉达多太子头戴宝冠,骑马握缰,天神为他托住马蹄,奔腾于空中。马前有骑虎的仙人开道,身后有天女、力士保护。伎乐飞天奏乐散花,流云飘动,天花飞旋。

此图与壁画有较大差别,仅截取悉达多太子与白马为画面主要内容。悉达多太子骑白马背上,左手执缰绳,右手掌心向外,其头光上部有蓝绿色华盖,意喻信念坚定、勇往直前。整幅画线条飘逸轻快,色彩以蓝、白为主,点缀红色。悉达多的衣着、面部及四周天花均未敷色,采用了意象性描绘,并以白马踌躇不前的神态与悉达多坚定前行的姿态作对比,突出了悉达多太子的虔诚信念。

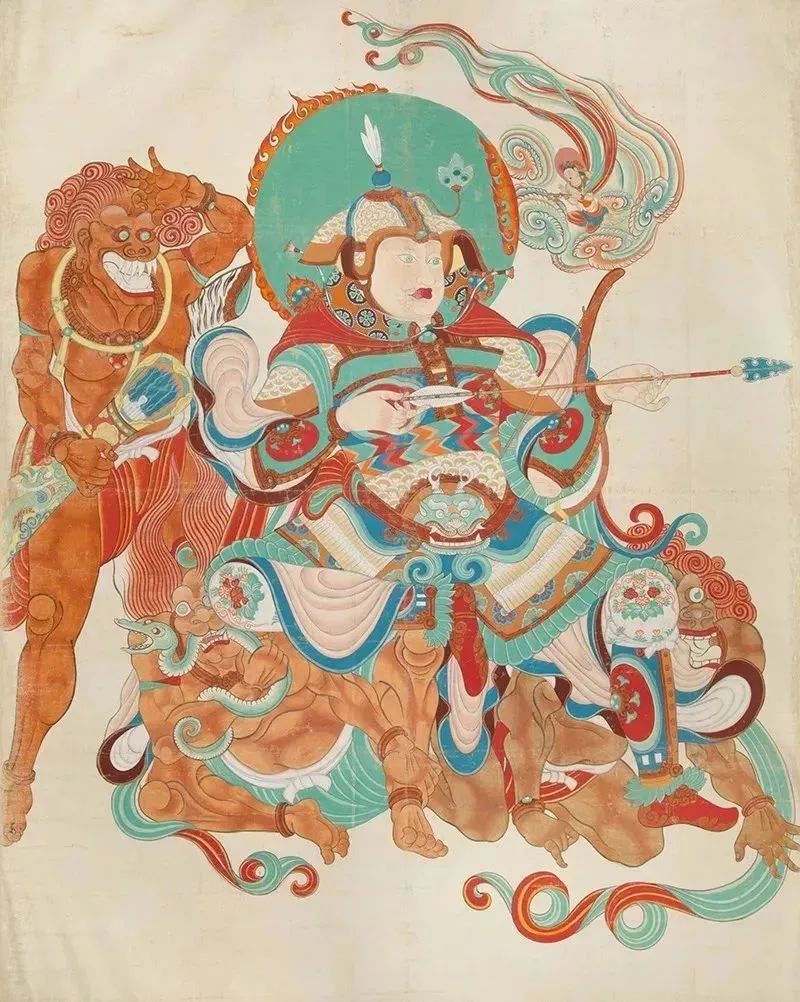

临摹天王图

轴布本设色270cm×200.7cm

四川博物院藏

临摹原壁画位于榆林窟15窟前室南壁,为中唐时期所绘。根据壁画方位和手中法器判断所绘为四大天王中的“南方天王像”,又称“南方增长天王”。南方增长天王,名毗琉璃,负责镇守佛国南赡部洲。能传令众生,增长善根,护持佛法。佛经里描绘其身青色,穿甲胄,手握宝剑。

该画中天王戴头盔,头上显现光圈,火焰为廓。头光右侧为飞天,飞天右手施无畏印,左手持长柄香炉。天王身披铠甲,左腕挎弓,双手一前一后持箭,注目前方,天王像多注重写实,和现实中的将军形象有相似之处。天王右侧身后站一夜叉,人身兽面,右手持抱箭囊,圆目怒睁,牙齿尖利,戴金色项圈。天王坐于两鬼身上。左侧小鬼坐地,手持一条青蛇咬于嘴中,右侧小鬼屈膝侧跪。通幅画面豪气威仪,天王的儒将风度与厉鬼的狰狞凶恶成鲜明对比。

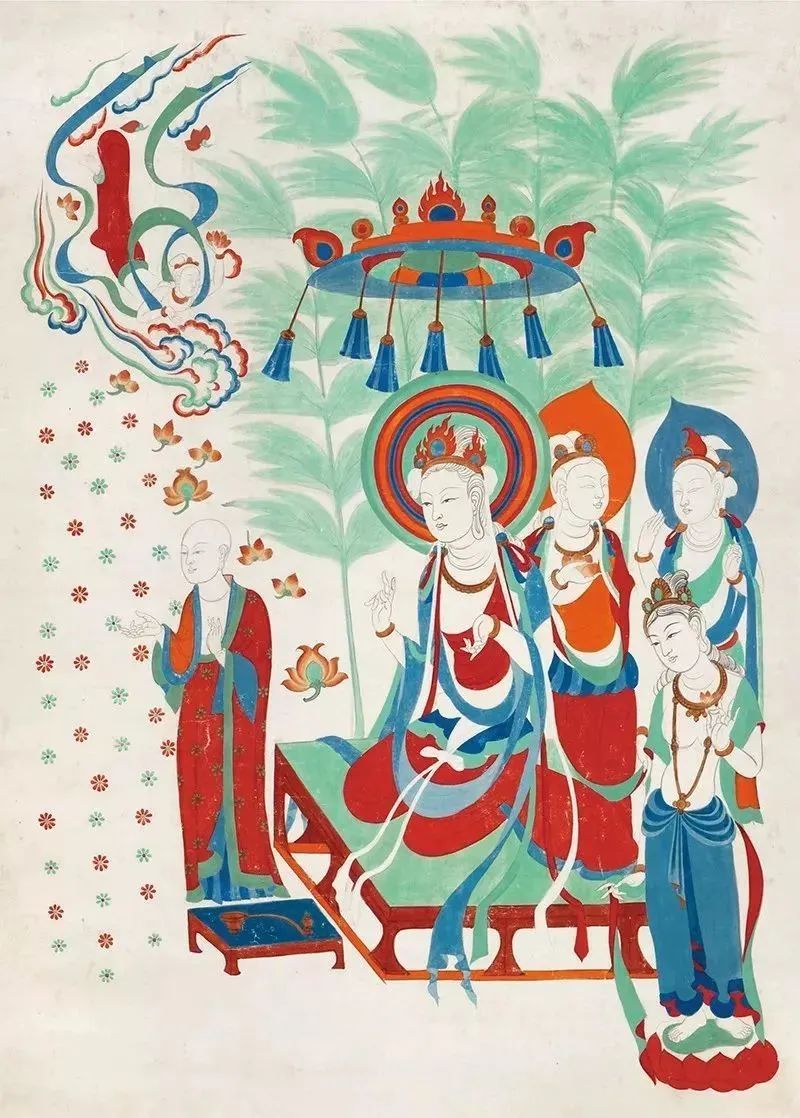

临摹隋维摩示疾图

轴布本设色124cm×89.3cm

四川博物院藏

此图临摹的是莫高窟203窟西壁龛北侧《维摩诘经变?文殊师利》壁画。隋代的维摩诘经变主要分布在莫高窟第262、420、423、425、433等窟。《维摩诘经变》是莫高窟中重要的经变图,现在保存下来的有30多壁。“维摩诘”,意为洁净,没有染污。据《维摩诘经》记载,维摩诘原是一得道菩萨,转世后成为一位颇具神通智慧、非凡辩才的居士。有一次维摩诘称病在家,佛派被誉为“智慧第一”的文殊师利和众大弟子前去探病,维摩诘遂与文殊展开辩论。

该幅即为文殊师利前去探望的场景。文殊菩萨头戴宝冠,束高髻,多重头光晕染,面相丰圆,长眉细目,结跏跌坐于金刚座上,面向维摩诘作说法状,身边菩萨和弟子凝神静听,左侧有飞天散花。画面承袭隋代以“文殊师利问疾品”为主要内容、布局和构图形式,画面增加了“观众生品”中的舍利弗和“香积佛品”中的化菩萨。

临摹西魏力士图

卷绢本设色74.8cm×108.5cm

四川博物院藏

此图是对莫高窟第288窟中心柱西龛下壁画的临摹。力士为佛教护法神之一,分为金刚力士、托座力士等。其形象则多横向夸张,加粗肢体,缩短脖项,头圆肚大,棱眉鼓眼,强调体魄的健硕和超人的力量。该力士体格壮硕,曲发垂肩,蹙眉怒目,右臂上举,左手下按,双腿拉弓,身上披帛舞动,造型夸张生动。该图线条圆熟有力,用色也能表现出肌肤的明暗与力量之美,充满威然欲动的内在活力。

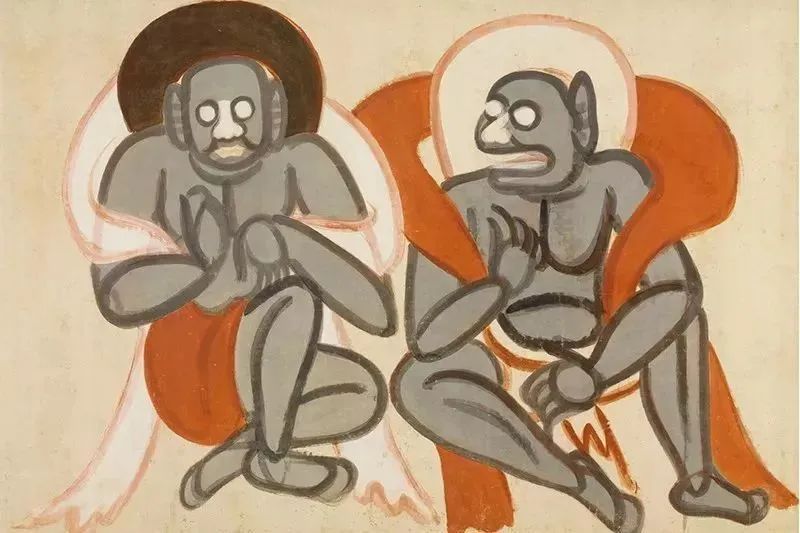

临摹敦煌画北周夜叉图

卷绢本设色76.1cm×112.6cm

四川博物院藏

夜叉是梵文的音译,亦译“药叉”或“夜乞叉”,意思是“能啖鬼”或“捷疾鬼”等,含“勇健”或“凶暴丑恶”之意。是古印度神话中一种半神的小神灵,亦为佛教天龙八部神众之一,与罗刹同为毗沙门天王的眷属。他们住于地上或空中,性格凶悍、迅猛,相貌令人生畏;母贫父富,生来具有双重性格,既吃人也护法,是佛教的护法神。《维摩诘经?佛国品》:“并馀大威力诸天:龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽等悉来会坐。”鸠摩罗什注:“(夜叉)有三种:一在地,二在虚空,三天夜叉也。地夜叉但以财施,故不能飞空,天夜叉以车马施,故能飞行。”

此图绘两夜叉双目圆睁,后有头光,上身裸露,身绕披帛,相邻而坐。画面右侧夜叉身体正坐,头部偏向左边,张口露凶恶状;左侧夜叉头部正面,身体侧坐,二者头光用色一明一暗,披帛一红一白,对比强烈。整幅画面线条粗犷,大块的灰色填充其中,突出了夜叉凶悍、迅猛的形象,极具体积感。

临摹晚唐伎乐飞天二身图

轴纸本设色80.8cm×162.6cm

四川博物院藏

此图是对榆林窟第15窟窟顶壁画的临摹。图绘二身伎乐飞天,二飞天均高髻垂后,戴宝冠,上身赤裸,下着彩裙,身披帔带。戴手镯、臂钏,手执乐器。左侧飞天下着红裙,手执拍板上举,作侧身弓步腾飞状;右侧飞天身着黄色长裙,手执曲颈琵琶,回身腾空而飞。帔带与彩裙似随奏乐波动飞舞,增强了画面动感。

伎乐飞天是指持乐器的飞天。一般绘于窟顶中心藻井、四壁顶端、沿壁四周带状一圈、中心柱之佛龛内外和经变画中。隋代以前的飞天伎乐画风率意自由,一般形体粗犷笨拙,有浓厚西域特征和男性特征。身体的飞动凭四肢摆动,上身袒露或全身赤裸,所持乐器品种不多,画风粗简。隋代飞天身体逐渐灵活,人物形态由男性转为女性,衣裙裹足,有飘带飞动,多为牙旗状,线条粗犷而有棱角。

从初唐至晚唐300多年,敦煌飞天达到了成熟和完美的阶段,其构图丰富多样,其造型特点为脸型圆润丰满,体态雍容,裙带线条流畅,轻盈飘曳,所持乐器品种也日益丰富,基本按隋唐燕乐的乐器编配,而且乐器细部交待的很清楚,可以看出当时乐器的形制。五代至元代的飞天乐伎,已进入程式化的阶段,特点为白描勾线,施以淡彩,线条圆熟。飞天的表现在于飘带的逶迤,辅以云朵、花草图案,但构图相袭雷同,其所持乐器品种剧增,出现胡琴、手鼓等。

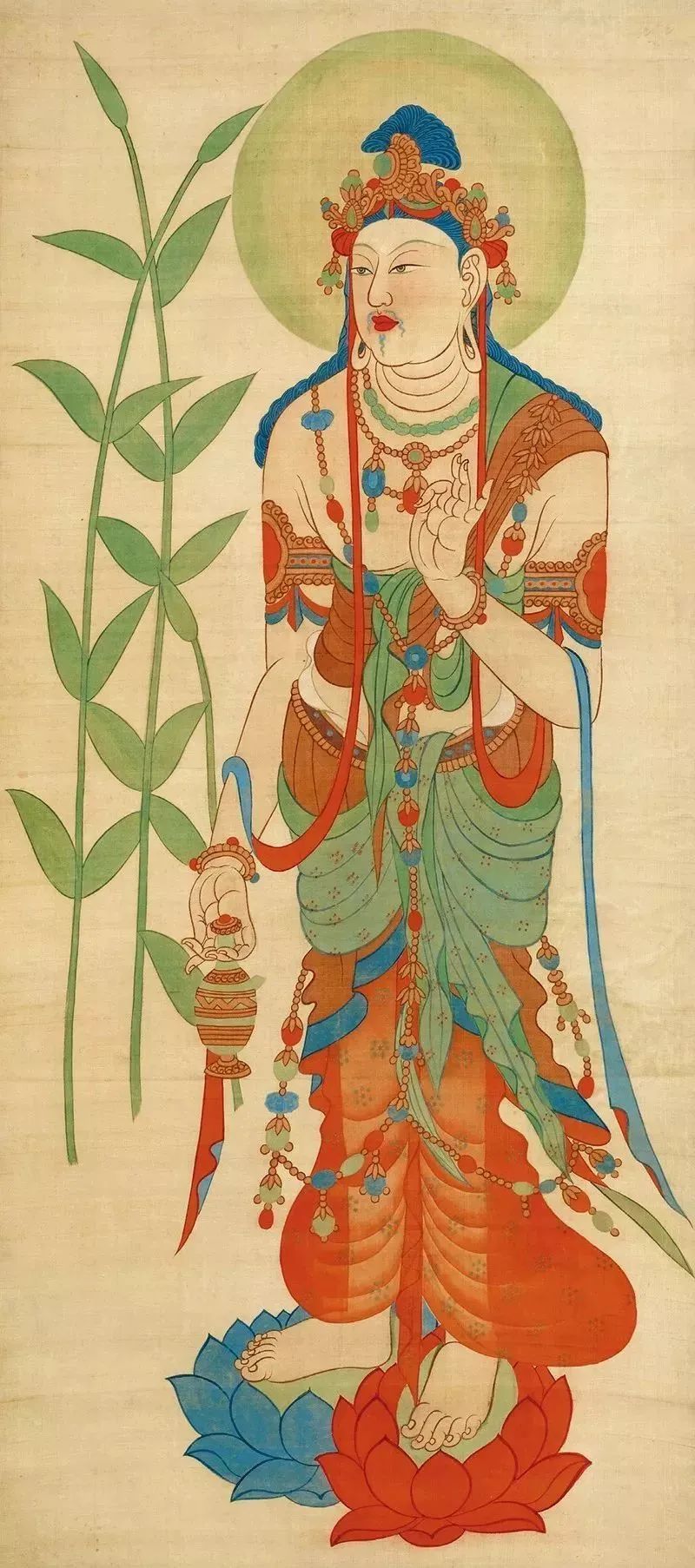

临摹初唐璎珞大士图

轴绢本设色192.2cm×86.3cm

四川博物院藏

大士以宝缯束高发髻,头后有头光,披蓝色长发及腰,面相丰圆饱满,眉目细长,高鼻,唇边有胡须,长垂耳。上身袒露,斜披络腋,绿色腰彩打结于腹前,下身着红色轻薄附体长裙,上饰绿色花朵纹样。戴项链,手臂饰臂钏手镯,身上璎珞珠宝点缀,装扮华丽。右臂微曲下垂提净瓶,左臂向上曲于胸前施说法印。衣带飘动,注目眺望远处。赤双足,右脚踏蓝色莲花,左脚踏红色莲花。身躯匀称,一旁有三株绿植,双叶对称,挺拔盎然。画面艳丽生动,宝像华丽高贵,典雅慈祥。

临摹初唐璎珞大士图

轴绢本设色191.7cm×85cm

四川博物院藏

图中所临大士以宝缯束高发髻,头后有光晕染,蓝色长发及腰,面相方圆,眉目细长,高鼻,唇边上下有胡须,长垂耳珰。上身袒露,斜披络腋,绿色腰彩打结于腹前,下身着红色轻薄附体长裙。戴项链,手臂饰臂钏手镯,身上璎珞珠宝点缀,装扮华丽。右臂微向上曲于胸前,左臂微曲下垂提净瓶。衣带飘动,身体右侧,注目眺望,赤双足站立于红色莲座之上。身体比例匀称,肌肉质感强烈。右侧有三株宝花,绿叶对称,顶开红花。画面艳丽生动。

临摹初唐菩萨头像图

卷绢本设色67.7cm×161cm

四川博物院藏

该图横幅依次临摹四尊菩萨头像。菩萨发色乌黑,面敷淡色,唇上绘蚯蚓形胡须,神态安详。中间两菩萨正面,旁边两尊四分之三侧面并露齿微笑。每尊菩萨头戴不同样式宝冠,分别有火焰纹珠宝冠、日月冠、莲花冠。后有七彩圆光,每尊之间有红色火焰纹间隔。整幅画作敷色浓淡结合,艳丽而平和,运笔熟练,风格沉稳。

唐代经济文化空前繁荣,文化呈现多元融合的趋势,中原文化和西来文化不断地影响着敦煌。在敦煌艺术中,菩萨形象及其装饰也因此兼有中原和西域的风格。唐代前期的菩萨头冠形式最为丰富,如珠宝冠、日月冠、花冠、化佛冠、云纹冠等等。此图所绘最左侧菩萨装饰火焰纹珠宝冠,即冠前中央镶宝珠,顶珠上部饰火焰纹。火焰宝珠象征光明,在敦煌壁画中最为常见。此图中有三尊菩萨头冠中均出现火焰纹。其中左三菩萨头冠样式较复杂,冠左右为火焰宝珠和两朵未放莲花,冠中央为莲花纹,莲花顶端镶日月装饰;最右侧菩萨,冠左右两侧为两朵含苞待放的莲花,冠中央莲花纹珠宝,宝珠之上是三朵盛开的莲花。

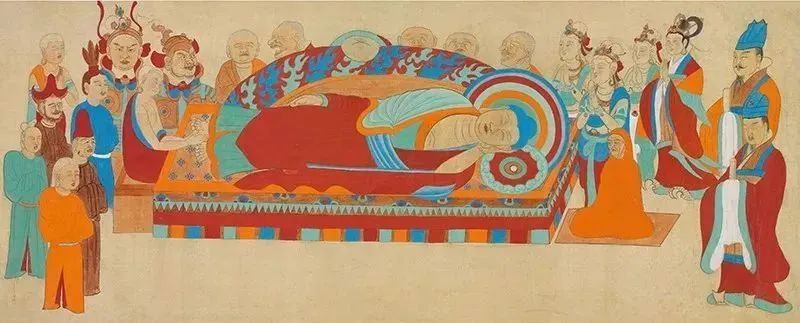

临摹初唐涅槃像图

轴绢本设色65.9cm×163cm

四川博物院藏

此图是对敦煌第120窟的涅槃像的临摹。“涅槃”,佛教用语,即指成佛。释迦牟尼是佛教的创始人,本名乔达摩?悉达多。生于公元前565年左右,卒于公元前485年。据佛经记载,释迦牟尼(佛陀)十九岁时,有感于人世生、老、病、死等诸多苦恼,遂即舍弃王族生活,出家修行。三十岁左右在菩提树下悟道,弘法四十余年。八十岁左右在拘尸那迦城示现涅槃。

该画再现的是释迦牟尼涅槃的场景,俗称“卧佛”、“睡佛”。释迦牟尼位于整幅画中央,周围有前来举哀的菩萨、弟子及各国国王。此图着力描绘了释迦牟尼死后安详、恬静的神态及菩萨的泰然,与众弟子哀哭悲泣痛不欲生的沮丧表情形成强烈对比。此图色彩艳丽,表情刻画生动,安排位置错落有致。

据《大般涅槃经》所记,“释迦涅槃像”应为“头枕北方,足指南方,面向西方,后背东方”,“右胁而卧”,而此图释迦涅槃像却是“头枕南方,左胁而卧”。这种左胁而卧的涅槃像,非涅槃像主流,其是否具有更深层的含义有待进一步研究。