《八识规矩颂》第四课 | 度众生,就从他开始

《八识规矩颂》

点击收听现场音频

前五识颂

性境现量通三性,眼耳身三二地居,

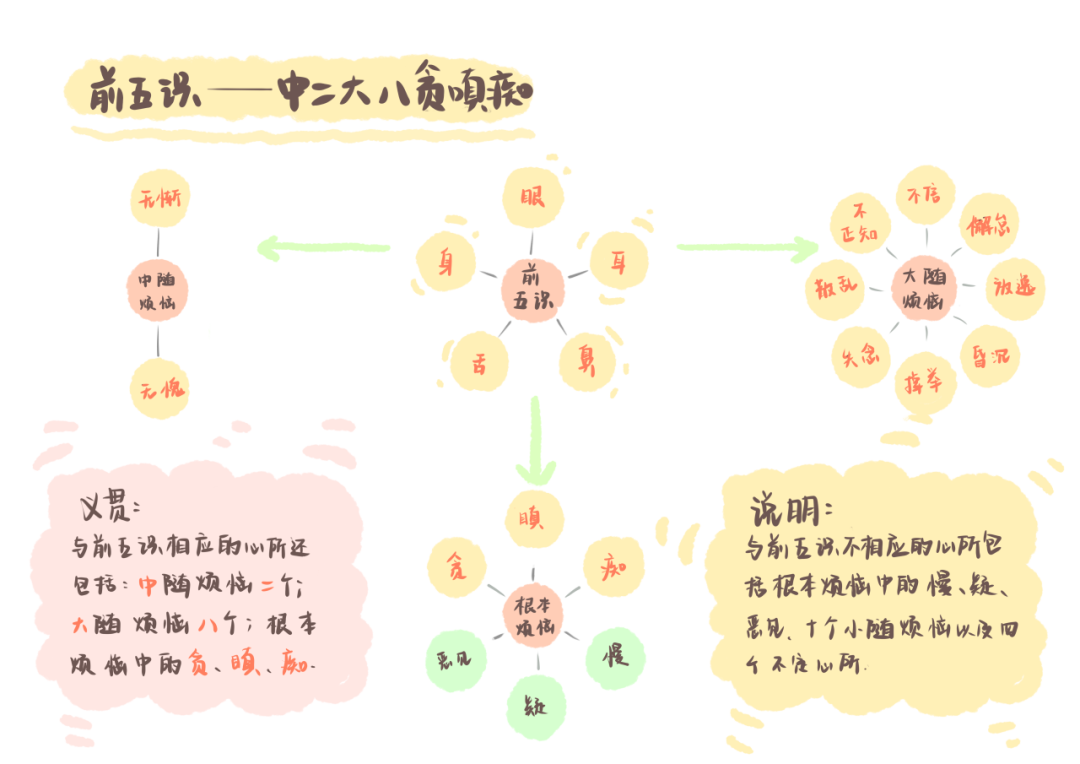

遍行别境善十一,中二大八贪瞋痴。

(第一颂)

五识同依净色根,九缘七八好相邻,

合三离二观尘世,愚者难分识与根。

(第二颂)

变相观空唯后得,果中犹自不诠真,

圆明初发成无漏,三类分身息苦轮。

(第三颂)

前五识颂详说

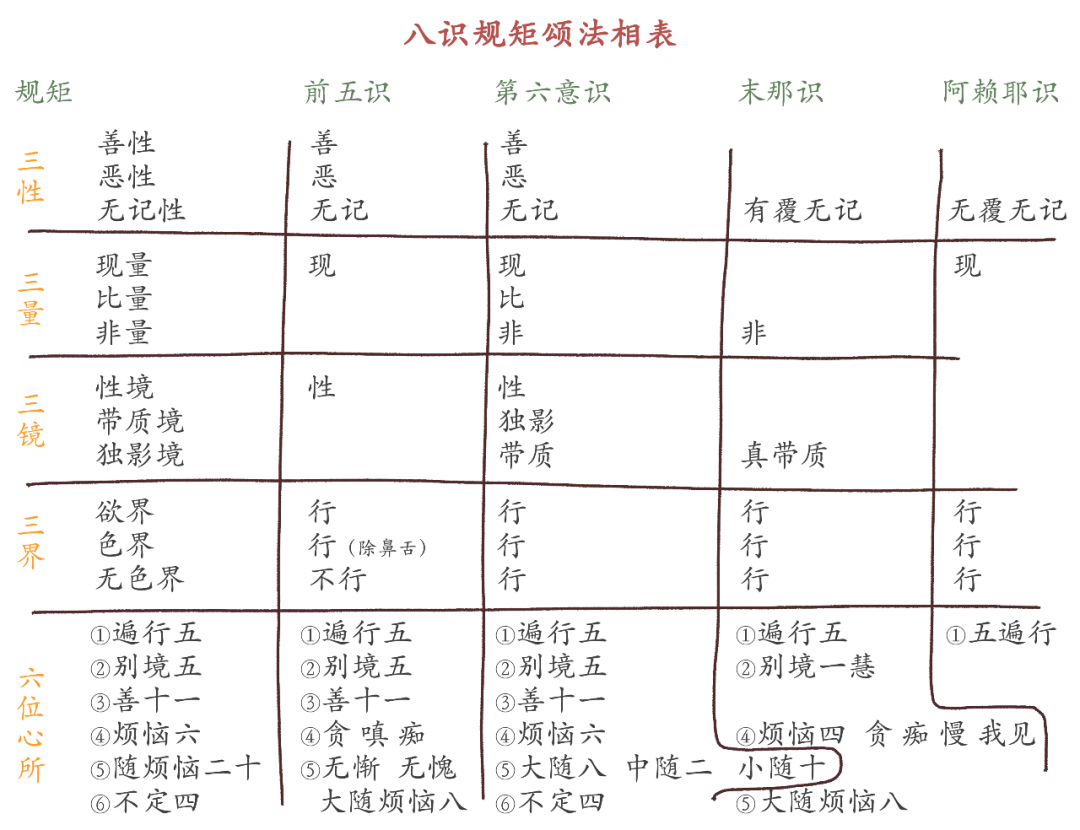

(接上文,“遍行别境善十一”)

指无惭、无愧两个中随烦恼。

随烦恼是随根本烦恼而起的一种烦恼活动,根据烦恼的力量分大随、中随、小随三类。“无惭、无愧”遍于一切不善心所。

无惭:无惭是惭的反面。就是对自己所做的恶行为,在内心中没有一点改悔之意,甚至不以为耻。

《入阿毗达磨论》卷上说:“于诸功德及有德者,令心不敬说名无惭,即是恭敬所敌对法。”“无惭”的一个特点,就是对诸佛菩萨圣人的功德、对有道的人没有恭敬心。

《成唯识论》说:“云何无惭?不顾自法轻拒贤善为性,能障碍惭,生长恶行为业。”不愿意学习贤善的法,不想提升自己的道德,这时候就生长恶业。

无愧:无愧是愧的反面,对自己所做的罪恶行为,在有道的人或世间公意面前不感觉羞愧,还神气活现自以为是。

《入阿毗达磨论》卷上说:于诸罪中不见怖畏,说名无愧。”一个人内心没有信仰,不相信有因果,又不在乎世间公意对他的看法,那就很危险。

要在社会上做一个有道德的人,一定要有信仰做支撑。一个人如果没有信仰,他的行为规范就仅仅靠国家法律来规范了。但法律是道德的底线,等到法律发生作用时,这个行为基本上对自他都已产生伤害。

指不信、懈怠、放逸、昏沉、掉举、失念、散乱、不正知,八个大随烦恼。随烦恼随根本烦恼而起活动,为根本烦恼的等流性。

为什么称为“大”?因为它们性唯染污,并且恒遍于染。“遍于染心”,就是不仅遍于不善心,而且通于有覆无记。

不信:不信就是信的反面。《杂阿毗昙心论》卷二:“于三宝、四谛不净心,名不信。”

《大乘阿毗达磨集论》卷一说:“何等不信?谓愚痴分,于诸善法,心不忍可,心不清净,心不希望为体,懈怠所依为业。”不信是愚痴的一个现象。一个人在愚痴的状态下,对修学善法就不生欢喜。

《成唯识论》卷六说:“云何不信?于实、德、能不忍、乐欲、心秽为性,能障净信,惰依为业。”对佛法僧三宝的功德、对诸法实相的道理、对自己能成佛这件事不相信,也不欢喜,甚至排斥。

总之,有“不信”这个心所在内心活动,就对圣贤,乃至侠义英烈、忠臣良将,都会持不恭敬的态度,所以“不信”也是道德滑坡的因。

懈怠:懈怠是精进的反面。懈怠的相貌,是于修学善法、断除恶法没有力量。懒惰懈怠的人,对于所应修习的一切善法,不但缺少胜能努力地去做,就是偶而做一做,也不能持续。

怎样才能够用精进力去对治?就是要有信仰,一是知道时间宝贵,二是相信因果。

放逸:放逸是不放逸的反面,简单来说就是追求五欲之乐。一个人放纵自己的感官享受,追求五欲,这时候他可能不懈怠,但处于放逸的状态。

佛在《阿含经》中,亦曾说到放逸,并且以它为一切不善法的根本,身语意所造成的一切罪恶行为,皆从心的放荡纵逸而来。如何对治放逸?修学善法、多做善事、修戒定慧。

昏沉:昏沉是清醒的反面,是睡眠的前相,昏沉之后就开始睡眠。

《成唯识论》卷六说:“云何昏沉?令心于境无堪任为性,能障轻安、毗钵舍那为业。”昏沉的相貌,一是对所缘境没有堪任性,即修止的时候,所缘境不见了;二是不能修观,“毗钵舍那”就是“观”。

《瑜伽师地论》讲昏沉也属于痴的状态。

掉举:掉举是心轻躁的状态,亦即坐立不安的现象,分身掉举、语掉举和意掉举。

《成唯识论》卷六说:“云何掉举?令心于境不寂静为性,能障行舍,奢摩他为业。”掉举的一个相貌就是不寂静,所以心里不能平等正直,不能无功用住,障碍修止。“奢摩他(tuo)”即为“止”。

失念:失念是正念的反面,亦可说是舍善念的邪念。

《成唯识论》卷六:“云何失念?于诸所缘不能明记为性,能障正念,散乱所依为业。谓失念者心散乱故。”失念就是对所缘的境不能明了,没有正念现前,处于散乱的状态。修行的下手处就是“打压”烦恼,“扶持”十一个善心所。

散乱:散乱是安定的反面,能令身心驰散流荡,不能收摄其心,专注定境。

我们做任何闻思修,都要有安定的状态才有效果。心烦意乱,放荡不羁,做任何闻思修都不得利。而闻思修时间久了,也能让我们身心安定,这是相辅相成的。

《成唯识论》卷六说:“云何散乱?于诸所缘令心流荡为性,能障正定,恶慧所依为业,谓散乱者发恶慧故。”所以散乱有严重的过失,能障正定,并生发邪智慧。

不正知:不随顺智慧的决定,也叫“不顺智”。

《成唯识论》卷六说:“云何不正知?于所观境谬解为性,能障正知毁犯为业,谓不正知多所毁犯故。”“谬解”就是错误的理解,能障碍正知,由此造下很多恶业。

“贪瞋痴”是六根本烦恼的前三个。为什么称“根本”?因为能引申出很多随烦恼。

“烦恼”,“烦”是烦闷、烦搅,“恼”是恼乱、热恼。烦恼是我们精神世界的一个“捣乱分子”。学佛的人就是要断烦恼,这就要靠佛法,靠六波罗蜜。

《普贤行愿品》也说:“由贪瞋痴发身语意,作诸恶业无量无边。”我们身口意之所以有不好的行为,就是因为有贪瞋痴的力量,所以要“勤修戒定慧,息灭贪瞋痴”。

贪:佛教把贪看成是最大的恶德,很多罪恶都由贪造成。《瑜伽师地论》卷五八:“贪者,谓能贪著心所为性,此复四种,谓著诸见,欲、色、无色。”一是认为自己的邪知邪见是对的,执着不放开,以邪知见指导很多行为。二是对欲界、色界、无色界,不知道可以出离,不愿意出离。

瞋:瞋或称为“恚”,或合称“瞋恚”。“瞋、瞋怒,瞋怒性;恚,恚怒、恚怒性;违背、违逆、愤怒、愤慨,心之不快。”

《俱舍论》卷一六:“于有情类,憎恚名瞋,谓于他有情欲为伤害事,如是憎恚名瞋业道。”对有情众生起憎恶心、伤害心,这会增长我们自己的烦恼种子,产生业果,得不偿失。

痴:痴是愚痴,亦叫无明。十二缘起法里把“无明”放在第一位。

《成唯识论》卷六:“于诸理事迷合为性,能障无痴,一切杂染所依为业,谓由无明起疑、邪见、贪烦恼、随烦恼业,能招后生杂染法故。”无明是一切杂染法所依。因为无明,所以有各种各样的疑惑、邪见、烦恼,造各种各样的业,有业就要感果,这是为“痴”。

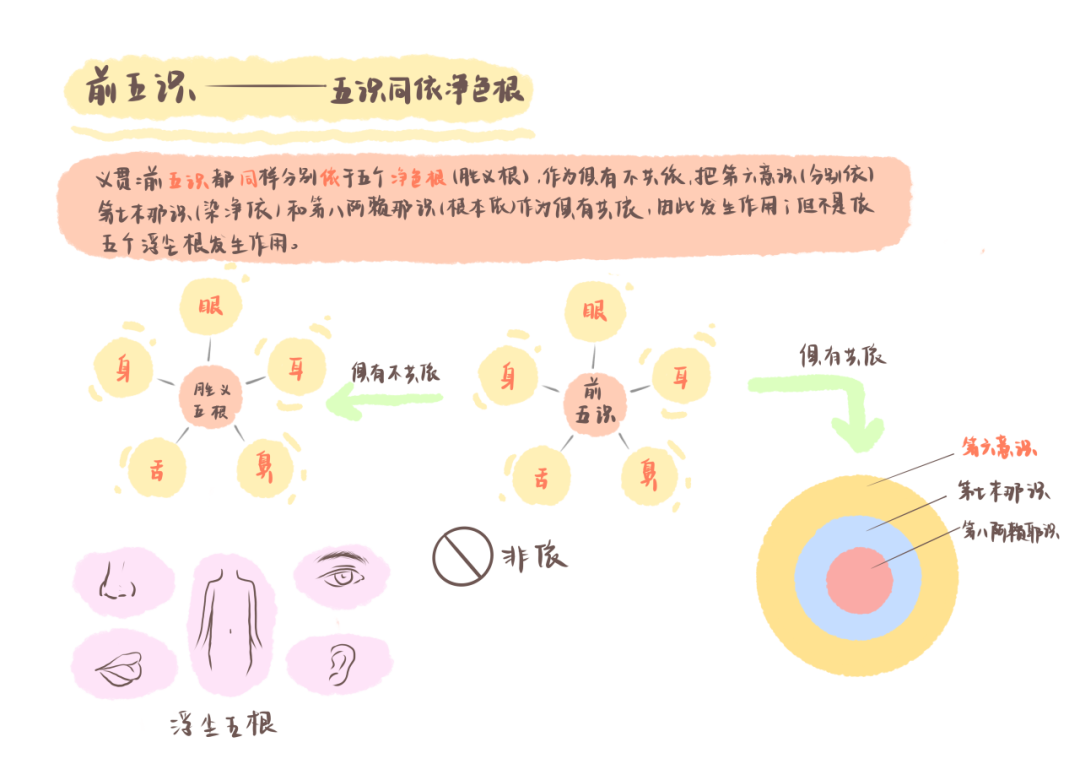

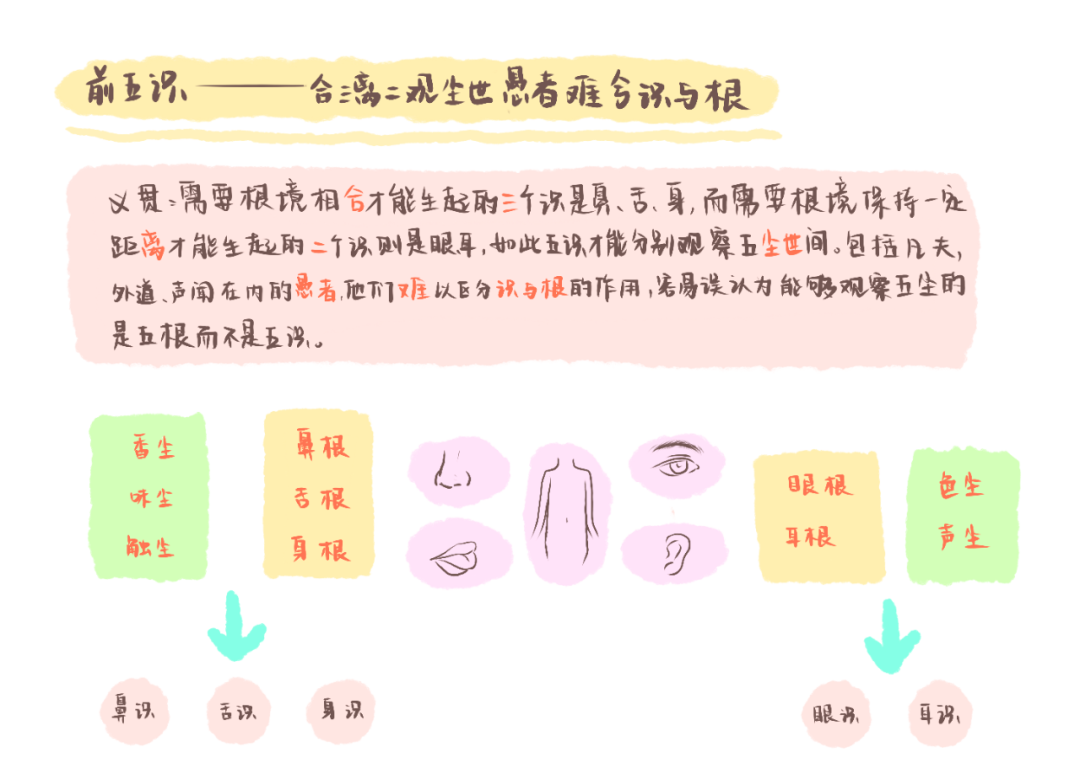

这两句是说前五识的所依和所缘,“依”是依净色根,“缘”就是生起的条件。

佛法讲一切法都是待缘而生,依他而起,烦恼也是依它起、因缘所生。“因缘所生法,我说即是空。”

因为因缘所生法是无常的,所以烦恼也是无常的。我们阿赖耶识里有很多烦恼的种子,外在有烦恼的人、事,再加上自己有我、我所,不如理作意,就生烦恼了。

“五识同依净色根”

上文讲过,眼、耳、鼻、舌、身五识所依的是净色根。

净色根与浮尘根怎么区别呢?浮尘根好比电线,净色根好比电流,电灯依靠电流而亮,但电流要通过电线才能传输。同样,净色根虽然是五识所依,但也需要浮尘根作为依托。

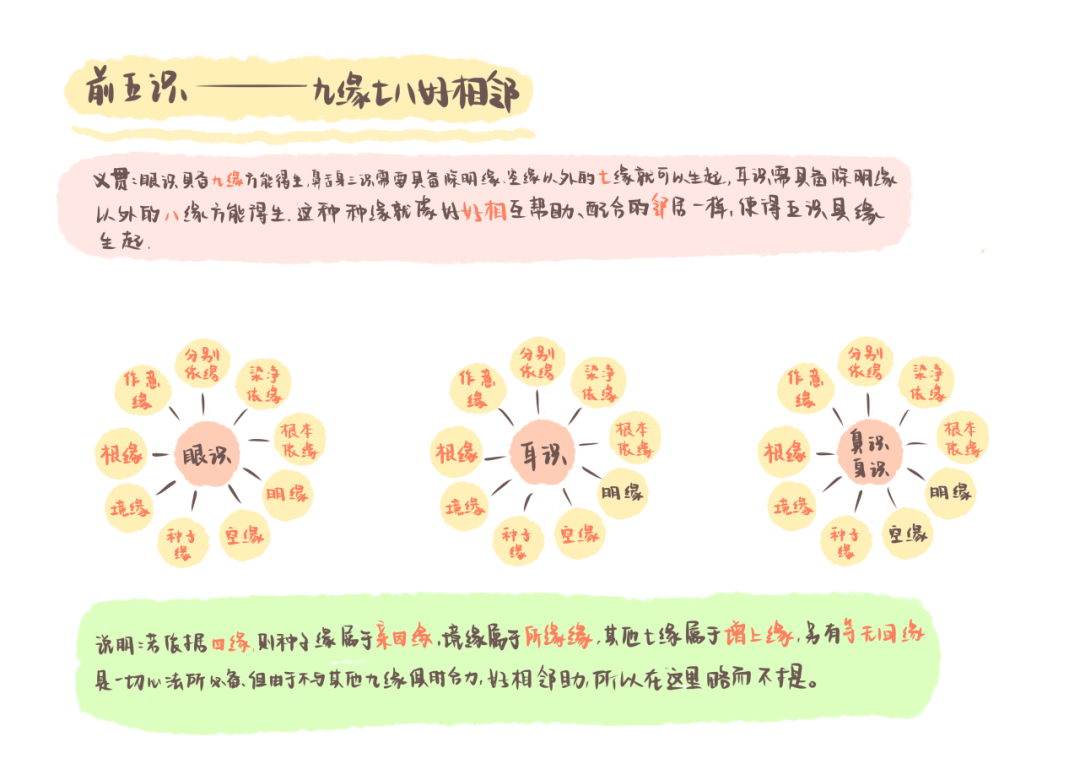

“九缘七八好相邻”

指眼识需要九个缘才能生起来。

①眼根,包括浮尘根、净色根;

②色尘,也叫色境;

③眼识种子,叫亲因缘;

④第六意识的分别所依缘;

⑤第七识染净依;

⑥第八阿赖耶识为根本依,前七转识都依阿赖耶识为生起的根本;

⑦作意,要有警觉心,认真去看;

⑧空间;

⑨光明。

“七”指鼻、舌、身这三个识只要七个缘就可以生起,不需要空间,不需要光明。“八”指耳识八缘生,耳识不需要光明也能听到声音。

这句是五识的作用,也叫业用。

“合三”,是指鼻、舌、身三识,在对香味触认知的时候,需要接触才能知道。

“离二”,是指用眼、耳观察外面世界时需要空间。

“愚”是不知因果,不知前际后际,不知道缘起。这样的人很难分别什么叫识、什么叫根。

六根、六尘、六识,称为“十八界”,十八界就是由根对境,然后产生识。

这里往下说的是无漏的清净识,即前五识在圣人的状态。

佛教讲“四依法”:依法不依人,依义不依语,依智不依识,依了义经不依不了义经。

其中“依智不依识”,就是要转识成智。

凡夫完全随八个识活动,但这八个识活动的境界都是颠倒妄想,都是苦恼。佛陀告诉我们,我们正处在妄想心、分别心、烦恼心的状态,它不可靠、不真实、不是真理,所以先要否定自己,否定错误的执着、错误的分别。

我们学习佛法,增长智慧,虽然还没有成为圣人,但是要有正忆念,要有如理作意——“凡所有相皆是虚妄”。

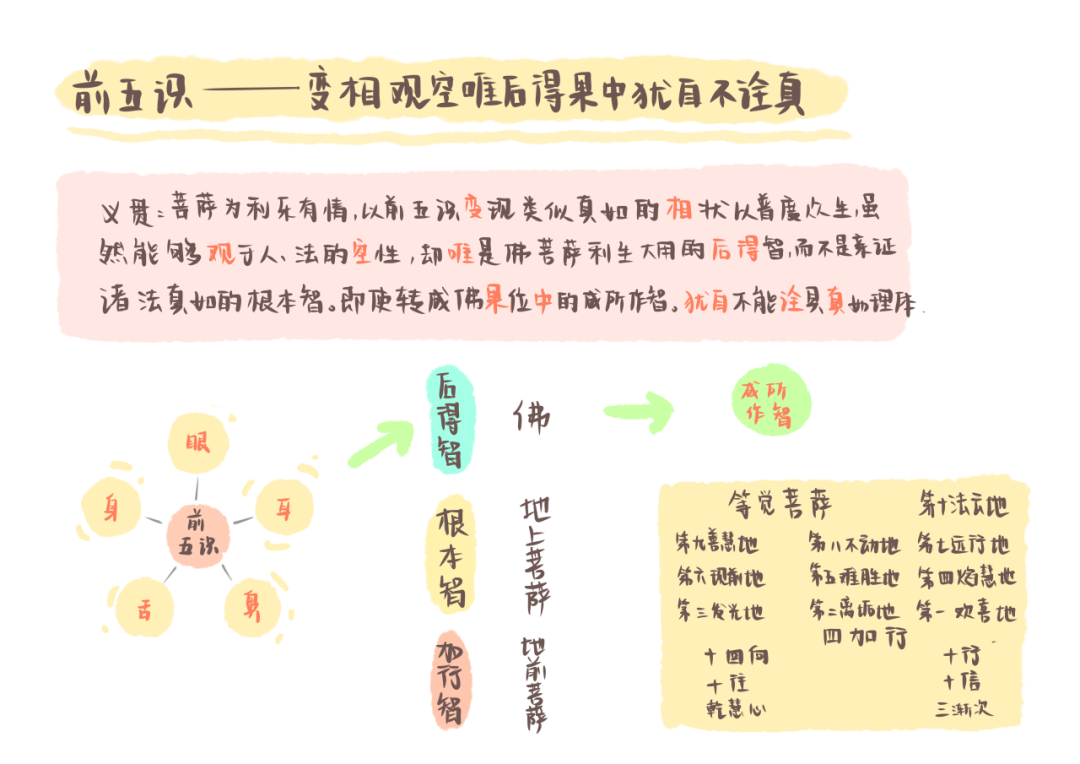

“变相观空唯后得”

“后得”指后得智。后得智能“变相观空”,就是通达世间的一切事都是缘起的、无常的、无我的,让一切众生都能够懂得缘起性空的道理。后得智是佛菩萨利益众生的一种智慧,能够观察众生根基的不同,用不同的智慧来加以教化。

“果中犹自不诠真”

这个“果”指佛位、无上菩提;“诠”指圆满、证得。

眼耳鼻舌身意六根都是阿赖耶识变现出来的,所以即使到了佛果,前五识还不能够直接契入真如,只有转识成智,有正忆念,有智慧的成分才可以观察真如。

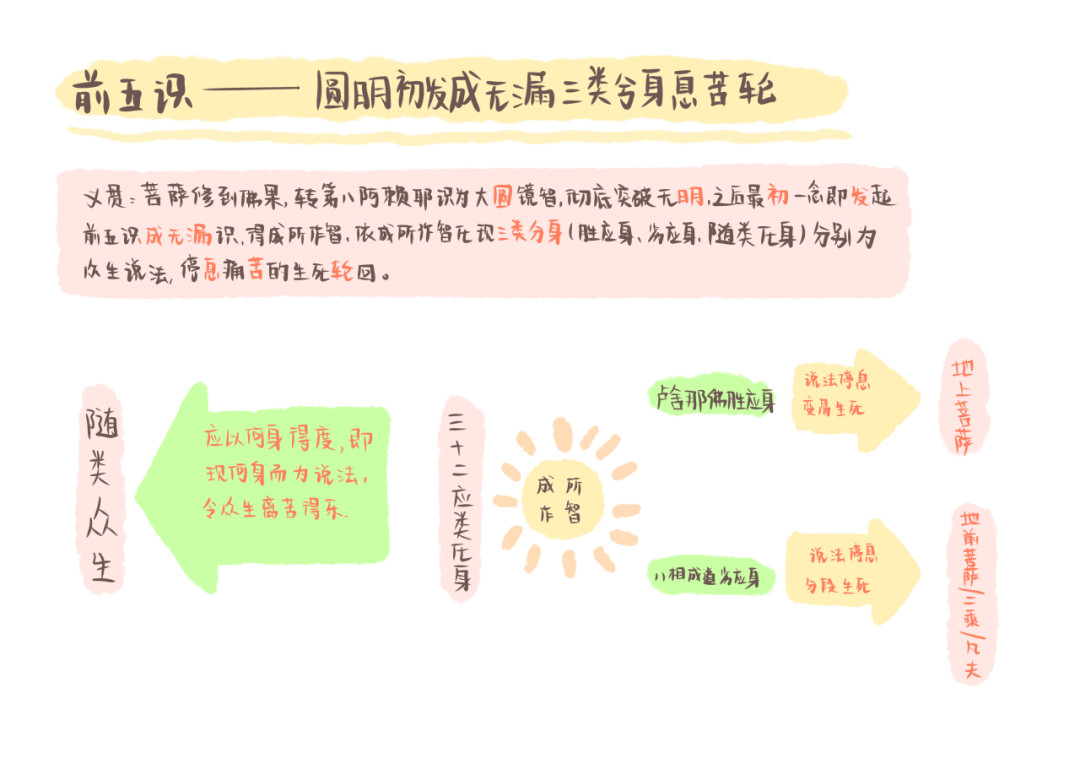

“圆明”是譬喻大圆镜智。佛的智慧圆满了,转第八阿赖耶识为大圆镜智,前五识才能转成无漏的成所作智。所以前五识不能单独转依,要随第八识的转依而转依。

“五识转为无漏净智,所以名为成所作智。”在佛的立场看,其所应作的自利事业,不论所应断所应修的,皆已成办,故称“成所作智”。

但“诸佛如来,不唯要成办自己所应成办的一切,而且还要成办利益一切众生的事业”,那真正完成利益众生的事业,还要靠前五识、前五根。

修行人要保护好自己的六根,不要让它受伤害。这不仅能利益自身修行,六根具足,将来帮助众生也有力量。

都是佛利益众生的化身。

①应高级的十地菩萨机宜,示现千丈的卢舍那身。十地菩萨所见的是佛的报身,为祂们宣说十波罗蜜,令祂们修行断除变易生死。

②应二乘以及凡夫的机宜,示现丈六金身,为说苦集灭道的四谛法,令其依四谛法修行,息彼分段生死的苦轮。

③应各类不同的机宜,示现随诸种类化身,为说各各所能接受的教法,使其依之如法修行,令其得以离苦得乐。

SELECTED

我们发四弘誓愿说“众生无边誓愿度”,但是度众生需要大因缘、大福德、大智慧、大愿力、大慈悲,我们自己烦恼还没有解决,还没有得圣道,度众生对于我们来说难度太大。

所以先不急于度无量众生,先度一个众生——我们自己,度到自己每天禅悦为食,法喜充满,没有烦恼,没有颠倒。

通过学习佛法,认识到自己是无知的、无明的、渺小的,把自己变得越来越“小”,从“小”到“无”,“照见五蕴皆空”,就“度一切苦厄”。

(未完待续)

▻▻▻

佛教慧日

大圣五台山古文殊寺