悟公上人 | 不分别,就是清净吉祥

《佛说阿弥陀经讲记》第二课

以下为悟公上人《佛说阿弥陀经讲记》

第二课 文字甄选

释迦牟尼佛的心是慈悲,慈悲得很。什么道理呢?因为《阿弥陀经》里说,这是“难信之法”。念《阿弥陀经》很简单,念“阿弥陀佛”名号更简单,切入一心,可以得到一心不乱就可以生到极乐世界去,这是最为简单,也很容易修持。

修到西方极乐世界去了以后,方才知道佛是不可思议功德。说给我们听,教我们依了《阿弥陀经》里面所说的方法去修,决定能够生到西方极乐世界,但是要放下,生死心要切。

现在有些人虽然信佛,但还没有吃净素,事相上也还做不到,有的晚上电影看看、电视望望、录像放放,心都散乱了。我们只有一个心,没有两个心,你事上用得多,道念上就轻,这个道理我们要知道。要专心、要精进,所以慈云忏主“一心皈命……”这篇净土文,作得非常地恳切。“一心皈命极乐世界”,要“一心皈命”,三心二意就不容易生到极乐世界。

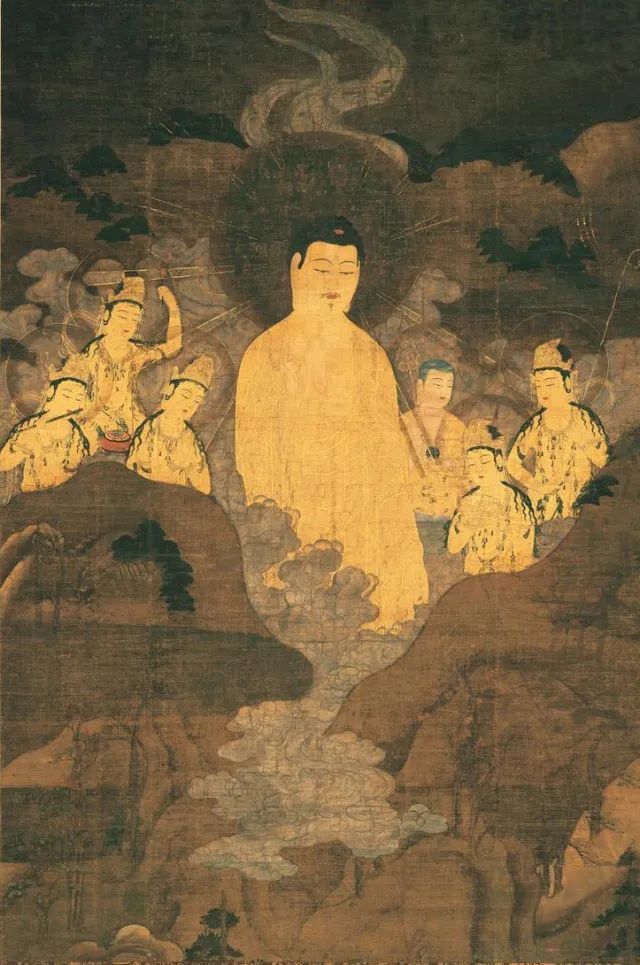

镰仓时代山越阿弥陀佛图

《阿弥陀经》是我们的释迦牟尼佛所说,是三藏法师鸠摩罗什翻译于姚秦时代。鸠摩罗什法师精通三藏,经藏、律藏、论藏,就是戒、定、慧三学。“法师”二字,是“依法为师”—— 依此法为师。

鸠摩罗什是印度中天竺的宰相鸠摩罗炎的儿子,鸠摩罗什翻译成中文叫“童寿”,祂七岁随母亲到一座寺庙拜佛时,见佛前有一个鼎,他不假思索、毫不费力地就把鼎举过头顶。“怎么像戴帽子一样轻松?”才一动念,就不灵了。那么他心里如果没有打妄想,就能像戴帽子一样毫不费力地举起来;一打妄想,“我小小年纪,怎么能举起这么重的鼎呢?”当他心里这么一想,就举不动了。由此,他忽然悟到一切都是唯心造—— 心里觉得举不动,就真举不动了,刚开始是很轻的。

法师在临终时,身体都烧掉了,舌头却不化。鸠摩罗什大师不仅是释迦佛陀的译经师,而且也是过去七佛的译经师。

以下是经文。

“如是我闻,一时佛在舍卫国,祇树给孤独园”。

“如是”是指这部《阿弥陀经》。“我”是阿难自称,“我”阿难亲自在佛面前听闻来的。“一时”两字,因为天上人间时间有长有短,中国与外国时间有差异,像我们周朝同夏朝,一个是一月,一个是正月,这个没有关系,所以不说几时几月,但说“一时”。

“如是我闻”,这四个字是阿难尊者说的,未说“如是我闻”四个字,就有三种疑问:一疑是他方佛来,一疑是佛重出,一疑是阿难成佛。一说“如是我闻”,三疑俱息。

阿弥陀佛坐像

佛在舍卫国这个地方有一个公案,当时释迦牟尼佛不是简简单单地去舍卫国的,当时有一位给孤独长者,又叫须达多长者,去他的一位亲戚家,这位亲戚也是一位长者,叫删檀那长者,一到他家里,看到删檀那长者亲自张灯结彩,做种种供养。就问他:“你们办什么喜事,是嫁女儿还是少爷做喜事?”删檀那长者回答:“既不是嫁女儿,也不是办什么喜事,而是要请佛来我家里。”

这还是给孤独长者第一次听到“佛”名,不知道佛是怎么一回事。删檀那长者告诉他,佛有三十二相、有八十种好,万德庄严。长者听后一定要去见佛,他半夜就要去找佛,出去后有一段路很亮很亮,他走到天子桥拜三拜,看不到路了,他就一心念佛,后来路又亮了。走到王舍城,佛正在说法,他来请佛到他们国家去。佛说:“若要我去你们的国家,你要先造一个精舍,我可以住在这个精舍。”佛派舍利弗与给孤独长者一同回到舍卫国。

佛住的地方非常难找,不能离京城太远,也不能太近,最好在一个适当的地方。结果找来找去只有太子的花园最合适。给孤独长者是宰相,就去与太子商量。祇陀太子当时并没有想答应,便随口说道:“你要我的花园也可以,除非你用金砖铺地。”此话一讲,给孤独长者就当真了,立刻开金库用金砖来铺地,铺到只剩下一个角落了。有人传话给太子说:“您是缺钱还是怎样?怎么会把花园卖掉?”太子说:“我是和老宰相说玩笑话的,他要我的花园除非金砖铺地。”

他就去问长者,“为什么要花这么大的力气来金砖铺地?”须达多长者说:“我也不是自己享用,我们国家没有佛,我们要请佛来我们国家,所以我要您的花园。”太子说:“就算按您说的,那您的金砖也还没铺遍啊,还有一角没有铺上金砖。”长者说:“我正在想是开大库、中库还是小库。”太子说:“花园我答应给你了,但是里面的树还是我的,我没和你说过树也是你的。”所以现在的祗树给孤独园,就是由祇陀太子供养的树,给孤独长者供养的园。

须达多长者与舍利弗尊者在舍卫国精舍测量地基的时候,舍利弗尊者忽然间微微一笑,给孤独长者问:“尊者,您微笑一定有缘故。”舍利弗答复:“长者啊,我和您还在量精舍的地基时,您天上的宝殿已经建好了。”量了一会儿,舍利弗尊者眉头一皱,长者又问:“尊者,您一定又有缘故。”尊者说,“我和您在量地基时,地基上的蚂蚁,从迦叶佛时代就开始做蚂蚁,到如今还在做蚂蚁。这说明一失人身,万劫难复,所以我才露出这样的表情。”所以像尊者或者大阿罗汉,他的一举一动不是像我们凡夫一样,随便地发怒发笑,他的一举一动都有原因。

六种成就里,“如是”是信成就,“我闻”是闻成就,“一时”是时成就,“佛”是主成就,“舍卫国祇树给孤独园”是处成就。这就解释了“如是我闻,一时佛在舍卫国,祇树给孤独园……“

“与大比丘僧,千二百五十人俱”。

“俱”就是“同”,这是众成就。大比丘对小比丘来说。

大比丘、 “比丘”有三种含义:怖魔、破恶、乞士。印度话叫比丘,男众叫比丘僧,女众叫比丘尼。这里“与大比丘僧”,有多少呢?一千二百五十人俱。优楼频螺迦叶有五百,伽耶迦叶和那提迦叶两兄弟也有五百,这样加起来就有一千人。再就是舍利弗有一百人,大目犍连有一百人,共计两百人。还有耶舍长者有五十人,加起来就是一千二百五十人俱。如要详细讲要很长时间,我们现在就是略略讲一讲。

释迦牟尼佛为了度一千二百五十位弟子皈依佛法,用了种种神通,单单优楼频螺迦叶一个人,就要用五百遍的神通才能度过来。我略说一下佛如何降伏优楼频螺迦叶的最后一个神通。

优楼频螺迦叶想害佛,他不称“佛”,叫“瞿昙”,你要住在我这里过夜是可以的,我请你住到火龙窟里,你不怕火龙的话就可以去住。佛说没有关系,没有关系,你只要答应给我住就好了。晚上住的时候,火龙吐火要想烧死佛,不知道佛也用火,佛是用三昧火,它是用凡火,凡火是敌不过三昧火,龙自己烧得热了没有办法,只有佛的钵边才清凉,所以游来游去,索性游进了钵里,里面很清凉,这样一来第二天就把龙降服了。

降服龙王之后,龙王还要请佛,它说我已经看到佛的庄严法相,但是今后我的龙子龙孙却看不到佛,佛有大神通,最好能在我的火龙窟里刻一个印子。佛是大慈大悲答应了火龙,就用神通在石头上印现了佛的庄严法相。

后来我们唐玄奘法师到了火龙窟,看到佛的法相庄严,他就写了四句偈,被后人刻在火龙窟里:“佛出世时我沉沦,今得人身佛灭度,忏悔此身多业障,不见如来金色身。”所以佛是真正大慈大悲,现在仍然存在,妙相庄严仍然印在火龙窟里。

“如是等诸大弟子。并诸菩萨摩诃萨”

上午我们讲到“如是我闻”,还要补充一下,这“如是我闻”四个字是阿难尊者说的。未说“如是我闻”四个字,就有三种疑问:一疑是他方佛来,一疑是佛重出,一疑是阿难成佛。一说“如是我闻”,三疑俱息。

当初佛将入涅槃的时候,阿难悲心很重,也不知道要问佛,这时候摩诃迦叶,有些经典也说是阿那律尊者,他提醒阿难赶快去问佛:“佛在世时,以佛为师,佛灭度后,以何为师?佛在世时,依佛而住,佛灭度后,依何而住?在集结经论时,以何放在经首?恶性比丘如何对待?佛在世时有大威德,恶性比丘没有办法。”这些都要去请问佛。

“如是我闻”不同于外道经首用“嚘”“阿”二字,佛经里都是“如是我闻”,《盂兰盆经》里就是“闻如是”。

我们很多念佛人连阿弥陀佛的父亲和母亲,乃至阿弥陀佛出世时的佛名都不知道,现在我再来重复一遍:阿弥陀佛的父亲叫“月上转轮圣王”,阿弥陀佛的母亲叫“殊胜妙颜夫人”。月上转轮圣王在世的时候,国土有佛出世叫“世自在王佛”。阿弥陀佛身为皇太子,他弃国在世自在王佛座下出家,法名叫“法藏比丘”。我们念佛人一定要记住,就像我们阳间父母一样,如果连父母的名字都不知道,就太没礼貌了。

我们念佛人其他记不住没关系,但是阿弥陀佛的父母姓名,当时在世佛的名号,阿弥陀佛出家后的法号这些都要记住,这些都很重要,我再这样重复一遍,大家就都记住了。因为我们的娑婆世界是以音声来做佛事的,耳根最利。所以《楞严经》中说:“此方真教体,清净在音闻。欲取三摩提,当从闻中入。”我们的世界就是这样,耳根最利。

有些清净的国土或以香饭做佛事,饭非常香,一闻到佛的饭香,烦恼都没有了,这叫以香饭做佛事;有些佛土以天衣做佛事,天衣一披上身,烦恼都断尽。而我们娑婆世界以音声做佛事,一定要人家讲然后听,就是自己看经也必须要读出声音来,自己耳朵听到,才能够种到八识田里。

因为眼有眼识,耳有耳识,乃至意有意识。所以六根对六尘,根尘识,三六十八界,十八界都空了就可以成佛了,这非常重要。眼根对色尘,耳根对声尘,鼻根对香尘,舌根对味尘,身根对触尘,意根对法尘。中间若没有识,就不能起作用,虽然有眼,见而不知,不知道分别,分别就是识。所以,憨山大师到弥勒内院听到弥勒菩萨说法,他记得非常牢,这两句话是:“有分别曰识,无分别曰智。”我们思量分别都不是智慧,都是以识用事。学佛法一定要转识成智,转识成智才能转凡成圣。

按八识来讲,转五识为成所做智,转六识为妙观察智,转七识为平等性智,转八识为大圆镜智,这就叫转凡成圣。返迷归悟,你不听经,主次分不清,正行和助行也迷迷糊糊,所以一定要听经。

阿弥陀来迎图

我上午讲过,所有的一切形象、一切境界都是虚妄的,“凡所有相、皆是虚妄。”所以我们“若见诸相非相,则见如来”。有相的东西都不是真实的。所以我们的清净心不但无恶念也无善念,“不思善、不思恶”,这就是我们从菩萨一直到地狱众生的本来面目。就算我们成佛了也不增一分,就算我们堕落下去,不管是堕入三途八难,自己的本性是不会埋没的。所以六祖大师说,“何期自性,本来清净;何期自性,本来具足;何期自性,本来光明。”这就是佛法的真理,即是清净法身。

清净法身是遍一切处的,没有一处不是清净法身。我们为何不清净?落在分别意识上。

就像水不动则清净,一动则浑浊,我们的意识也是这样,一分别就浑浊,糊里糊涂;如果不起分别,就是本来面目。所以,“千江有水千江月,万里无云万里天。”“天上月”就是清净法身,“千江月”就是月的影子,“云”指什么呢?“云”就是乌云色相,被乌云色相遮住了,就不见本来面目,光明就不能出现。不起分别,是故此处最吉祥。如同大圆镜,圆在中道,不管胡来汉来,不起分别,于心无碍,无有挂碍;一起分别,就有挂碍,就有各种各样的烦恼,所以这很要紧。那么我未讲正文,先将这几句再分析一下。

所以我们念佛也好、持咒也好、念经也好,念经就是念经,离开经以外没有分别;念咒就是念咒,离开咒以外没有其它念头;念佛就是念佛,或念六字——“南无阿弥陀佛”,或不出口念四字——“阿弥陀佛”,除“阿弥陀佛”之外,其它念头就没有了,这就是清净。

一边念佛,一边思维,一边分别,这个“佛”念不好。我们听经也是一样,只管一心听法师讲经,家里面的孙子啊,小孩啊,都不要去想。人在讲堂,我们心也不要跑出去,就是这样子“一心谛听”,这样子,一入耳根就不会再忘记了。

“并诸菩萨摩诃萨。”

“菩萨摩诃萨” 五个字用“大菩萨”三个字就可以概括了,就是说与会大众中,非独有千二百五十大阿罗汉,还有许许多多的菩萨。

现在正文部分,我就依黄庆澜居士的白话解释,什么道理呢?因为这本书是印光大师在世时鉴定过的,他认为最对我们众生机。

“文殊师利法王子”,就是文殊师利菩萨。“阿逸多菩萨”,大家都知道的,就是供奉在寺院山门口的布袋和尚。“乾陀诃提菩萨”,就是不休息菩萨。“常精进菩萨”,这位菩萨长劫昼夜修行,从不休息。

我依次解释一下这四位菩萨:“文殊师利菩萨”智慧第一,“阿逸多菩萨”慈悲第一,“乾陀诃提菩萨”就是不休息菩萨,勇猛精进,“常精进菩萨”同于不休息菩萨。

我们说到“文殊师利菩萨”,在每一部经里面,不管《楞严经》、《法华经》,还是《华严经》,皆居众菩萨之首,故亦名“智首”,亦名“妙德”,亦名“妙吉祥”,都是文殊师利菩萨的名称。

“法王子”,因文殊菩萨在众菩萨中为佛的长子,所以称“文殊师利法王子”。“法王”就是佛,大乘经典里,以文殊师利菩萨为法王子,小乘经典以舍利弗为法王子。

南北朝时期天冠弥勒画像

“阿逸多菩萨”,祂的应身就是唐朝的布袋和尚,手拿布袋,行也布袋,坐也布袋,放下布袋,多少自在。

祂出生在奉化长汀,那里的人一到春天都喜欢请布袋和尚帮忙种地。祂种过的地杂草不生、水流不断、稻谷丰收。一天,一位姓张的村民请布袋和尚去种地,他以为只有他请了布袋和尚来种地;另一位姓李的村民,也去请布袋和尚来他家里种地,布袋和尚也答应了,他也以为布袋和尚只被他请来了,殊不知每一家的田地都有一个布袋和尚。

布袋和尚每次插六株秧,两脚踩下去的地方插两株,左右两边各插两株,共六株。祂口里还要念念:“手把青秧种福田,低头便见水中天,六根清净方为道,退后原来却向前。”种过地的人知道,插秧插六株是布袋和尚发明的,过去插秧像插香一样乱插的。

布袋和尚的这个发明,有事有理:事相上是种稻,种稻的确是退后的—— “退后原来却向前”。我们人能学会退一步,千真万确地是逍遥自在。就像我们过独步桥总要有人让一步,大家都不让,那都掉河里去了,所以让一让有好处。“让三分又何妨,退一步又何妨”,就是讲忍辱——“忍耐、忍耐、更要忍耐,娑婆诃!”阿逸多菩萨最慈悲、最忍耐,就是这位布袋和尚。

“六根清净方为道”,六株秧苗要插得干净整齐,稻谷才能长得壮实。从修行上怎么说呢?就是我们眼、耳、鼻、舌、身、意这六根,若是清净了,真正是修道、真正是念佛、真正是相应了;我们若有一根不清净,佛也念不好、行也修不成了。这个道理,有事相、有理性。

在奉化岳林寺中塔,祂要涅槃的时候,坐在山门口说了四句话:“弥勒真弥勒,化身千百亿,时时示世人,世人自不识。”后来方丈和尚问香灯师父,“布袋和尚临终时讲了什么?”祂说:“弥勒真弥勒,化身千百亿,时时示世人,世人自不识。”“啊呀!在世的时候,我们大家都不认识,原来祂是弥勒菩萨再来。”所以后来每个寺院在山门口都供了一尊弥勒佛,笑颜常开,很是欢喜。

什么道理呢?因为弥勒佛处处跟人结缘,“面带笑容结善缘”,这个缘最要紧了。“未成佛道,先结人缘”,如果没缘,就像我在讲经,别人听了头摇摇,就不乐意听。缘没有,你讲的别人就生不起欢喜心。

弥勒菩萨自己早就修行成就了,比释迦牟尼佛还要早。但弥勒菩萨众生缘还没有成熟,所以释迦牟尼佛先成道。当时有一尊弗沙佛跟释迦牟尼佛说,“如果你想早成道,就要发真正的大心。”释迦牟尼佛就在弗沙佛座下,一脚翘着,一脚落地—— “翘足赞佛”,共作了八千万偈赞佛。“天上天下无如佛,十方世界亦无比,世间所有我尽见,一切无有如佛者”,这也是释迦牟尼佛行菩萨道时,在弗沙佛时代所说的偈。这样的偈有多少呢,共说了八千万偈。整整翘足七天以偈赞佛,这个功德超过弥勒菩萨,所以释迦牟尼佛在弥勒菩萨之前成佛。

释迦牟尼佛成佛后,将来第一个成佛的就是弥勒菩萨。若是讲到弥勒菩萨的本像,就是同文殊菩萨、普贤菩萨一样的。

“乾陀诃提菩萨”,就是不休息菩萨,他不晓得经过了几千万万年一直修行,从来不休息,所以得了这个名字。

“常精进菩萨”,照《大宝积经》里说:这位菩萨为了一个众生,不晓得费了多少年代去劝化他,但还是不肯信受,这位菩萨却仍旧跟着这位众生,用种种的方法教化他,不生一点厌倦之心。所以《华严经· 普贤行愿品》里面常常就是,“……无有疲厌,……无有疲厌”,就是不退初心,没有疲劳心,没有讨厌心,没有一点厌倦之心。

佛说法的时候,来听法的菩萨很多很多,无法一一举例,那么现在就以这几位菩萨来举例。确知修净土法门要智慧,修净土法门要慈悲,修净土法门要像不休息菩萨这样子,修净土法门要像常精进菩萨这样子,这样子来修净土法门,我们一定修得好,一定能够信受奉行。

你要单有信而不发愿,像我们现在很多都是不依佛经来修行,说是说念佛,但都没有照经典来回向。“回向”二字,本来叫“回因向果、回事向理、回自向他”。我们现在“回自向他”的确是有的,为什么呢?“我家亲戚生病了,阿弥陀佛,加被他早日恢复健康”,这样的念头我们多数人都有。但是永明智觉延寿大师的《万善同归集》我看过,一定样样都要回向西方,这样才相应。你要是一会回向这儿,一会回向那儿,这样心就分散了,就没有一心皈命,我们一定要一心皈命才可以。凡是修行,我们都要回向西方去,这就不会错了。千万千万不要执月废指,执月废指如同魔说。

另外,单念一句“阿弥陀佛”,这样子是不行的,因为佛法需要应机施教。印光老法师在世时就是这样子讲的:“下药要对病下药,要对机施教。”他如果是修密的根机,专门持咒的,你一定要他念佛,这就有点勉强了,这就不是佛法了。佛法怎么样呢?——“见法不是法,圆融是妙法”。

我们伤风咳嗽,一喝姜糖水就好了,但你不能让每个人都喝,别人又没有伤风咳嗽。所以这两句话很要紧:“应机施教,对病施药。”虚云老和尚在世时也是这样讲,“不能执月废指。”执月废指不是佛说的。佛法是圆融的,一定要对机施教,一定要应病予药,这个很要紧。

南宋佛画阿弥陀三尊像

修净土法门一定要信愿行具足,信愿行相当于宝鼎之三足,缺一不可。你缺一种,这个宝鼎就站不住了,两只脚你让它怎么能站住呢?一定要三只脚。像佛法僧三宝一样,有的人跟别人说,“皈依佛就可以了,僧不用皈依。”他不知道佛法全靠僧来传承,这个道理我们要懂。他说僧不用皈依,单皈依佛就可以了;修法,皈依法就可以了,这样就不对了,我们修行人这个道理一定要明白。

这里我就是依经解经,依祖师法语来解。“一佛出世,千佛护持”,你不要以为祂是祖师,祖师都是古佛再来的。我说点给你们听听就会相信了,像我们大佛寺的僧护律师、僧淑律师、僧佑律师,就是唐朝道宣律师的前身;像天台智者大师后身就是德韶国师,德韶国师后身就是幽溪传灯法师,这个道理我们要知道。再说一个,丰干禅师在世时他自己讲,“我今来此天台八千返。”单单一个天台山就来了八千返,那别处地方还多得很多得很,所以我们眼光要看得远。

我们要用佛的眼光,要用平等心来对人,不能有一点偏缺,否则我们就会犯错误。我们现在坐在法堂的这些人,哪一个是菩萨,哪一个是凡夫,你能知道吗?我是不知道,我“悟道”实实在在是凡夫,你们真正都是菩萨。要这样子,这就是印光法师教导我们的。这样子,你就是用平等心,用佛眼照见一切众生。这个众生非但是人道,就是畜生也好、野兽也好、飞禽也好,都是我的故身,都是我无量劫以来的父母眷属、兄弟姐妹,这个道理我们一定要明白,非常要紧。不能够起分别心,要平等心,所以“佛法平等,无有高下”。

“平等慧中无自他之形相,真如界内绝生佛之假名”,这两句就是幽溪传灯法师讲的。传灯大师是什么人呢?是智者大师第三身的后身。智者大师现在是否又化现到人间了呢?我们不知道,但是不能轻慢。像我们现在这个法会里面,哪一个是祖师再来,你怎么能知道呢?除非他自己小的时候讲出来,不讲出来我们怎么能知道呢?这个我们要当心。

悟公上人《佛说阿弥陀经讲记》

第二课 终