留此金身度众生——纪念慈航法师圆寂63周年

农历四月初四

慈航法师圆寂63周年

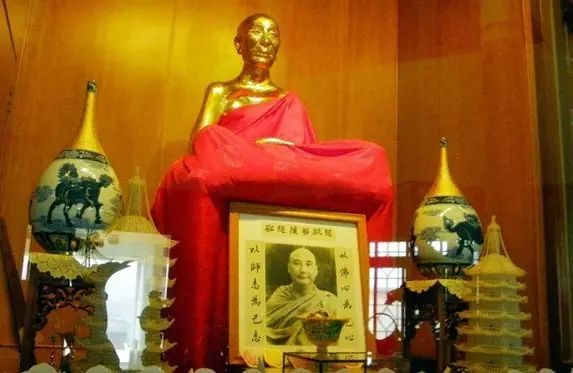

▲慈航法师像

法师生平

慈航法师,俗姓艾,名继荣,字彦才,1895年八月初七生于福建省建宁县。

17岁时,法师至泰宁峨嵋峰出家,礼自忠和尚为师。

18岁,法师到九江能仁寺受具足戒。受戒后,遍礼九华、天台、普陀诸道场,参禅于扬州高旻寺,听教于谛闲大师,学净于度厄长老,求学于太虚大师之闽南佛学院,得法于圆瑛法师。

两度闭关,六载阅藏,精通教义,弘法不倦。

▲慈航法师肉身像

1954年5月6日(农历四月初四)示寂,寂后坐缸,面目如生。五年之后,弟子们开缸检视,发现他肉身不坏,袈裟完好,面呈紫色,眼睛发亮,耳鼻囗俱全,唇尚软,并长出稀疏的头发和髭须,眉毛亦长了许多。后来经装金后,迎归于弥勒内院安座供养——成为台湾第一尊肉身菩萨。

慈航法师示寂后,弟子们整理遗稿,印行《慈航法师全集》流通于世,共五篇,分别为:《相宗十讲》、《大乘起信论讲话》、《十二门论讲话》、《成唯识论讲话》、《菩提心影》。

▲慈航法师铜像

法师三大理念

慈航法师发大誓愿,“以佛心为己心,以师志为己志”,上求菩提,下化众生,住持正法,续佛慧命。面对内忧外患、佛法凋敝的社会现实,怎样才能实现这一目标、达成人间净土之目的呢?慈航法师认为,“教育、文化、慈善是佛教的三个救命圈”。

只有振兴佛教教育,培养僧才,特别是培养弘法利生的青年僧人,才是佛教的慧命所系。只有全面继承发扬佛教文化,整理出版佛教典籍和佛教书刊,才能使佛教走向社会,使佛法的智慧成为全人类的宝贵财富。只有真正投身于社会慈善事业,才能利济群生,实现佛陀普度众生的悲愿。

这三者既是佛教弘法利生的一贯使命,更是当时佛教界根除旧弊、实现重生的“救命圈”。

实践理念

慈航法师一生最大的抱负就在革新佛教、推行佛法、推动佛教的大众化和平民化。综观慈航法师一生的弘法历程,他都在实践“教育、文化和慈善”这三大理念:

1

大力兴办佛教教育,包括创办佛教大学、佛教英文学院、佛教中学、佛教小学,培养弘法利生的人才,特别重视青年僧才的培养。

2

成立佛教研究机构,如佛教研究所等,创立各宗专寺,培养各种佛学专修人才。

3

创办佛教刊物,编辑《佛教大藏经》和《佛教百科全书》、《佛学白话丛书》、《佛学英文丛书》,普及佛学知识,将佛法弘传到全世界。

4

建立佛化乡村,严持戒律,佛化民间。慈航法师主张佛教应该到民间去,主动走进社会,弘法利生,而不应像过去那样寄养在山上、在丛林中、在关房里。

5

兴办各种实业和慈善事业,包括商场、工厂、医院,佛教孤儿院、佛教养老院等等,服务社会,服务大众。

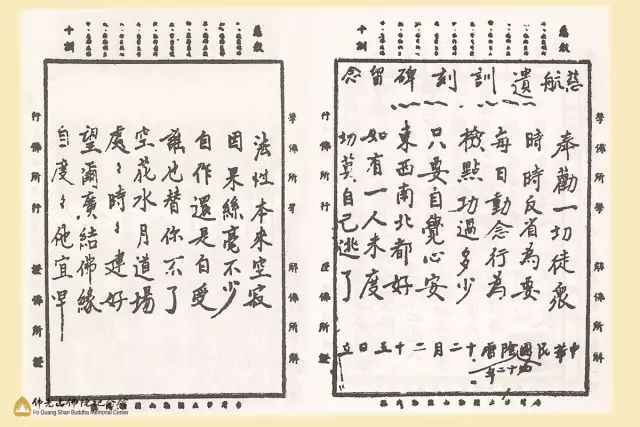

法师遗训

奉劝一切徒众 时时反省为要

每日动念行为 检点功过多少

只要自觉心安 东西南北都好

如果一人未度 切莫自己逃了

法性本来空寂 因果丝毫不少

自作还是自受 谁也替你不了

空花水月道场 处处时时建好

望尔广结善缘 自度度他宜早

爱出者爱返 福往者福来 随喜转载 功德无量