玄奘大师与玄奘精神

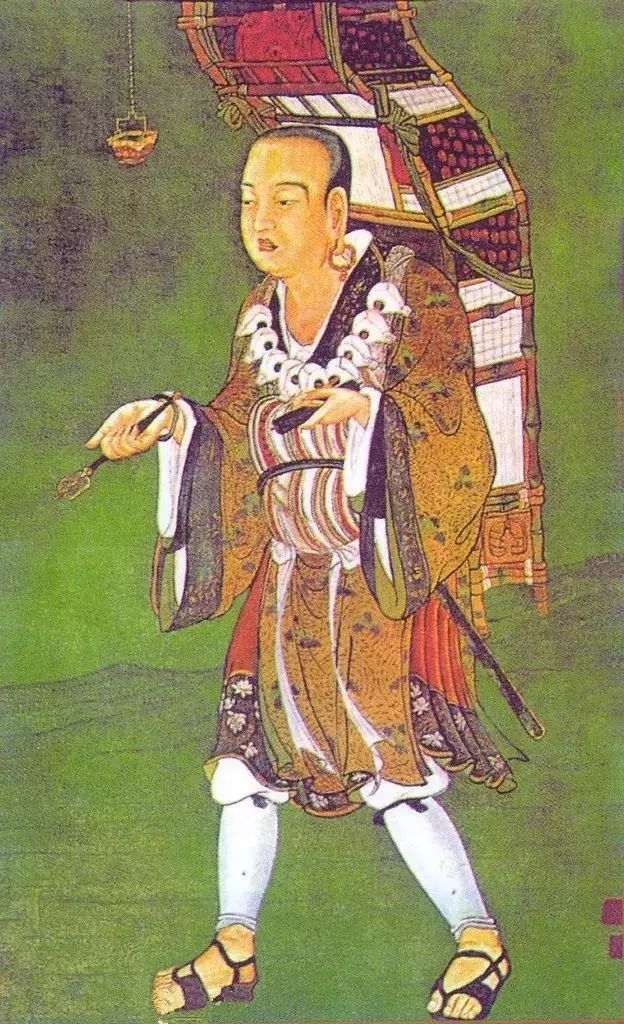

玄奘(602年-664年),唐代著名高僧,法相宗创始人,被尊称为“三藏法师”,后世俗称“唐僧”,与鸠摩罗什、真谛并称为中国佛教三大翻译家。

玄奘被世界人民誉为中外文化交流的杰出使者,其爱国及护持佛法的精神和巨大贡献,被誉为“中华民族的脊梁”,世界和平使者,被后人称作佛教大师,玄奘精神。

早年经历

玄奘幼年跟父亲学《孝经》等儒家典籍,“备通经典”,“爱古尚贤”,养成了良好的品德。玄奘十一岁那年,便随长捷入寺受学《法华经》、《维摩经》等。”

玄奘年13岁受大理寺卿郑善果激赏,破格于东都洛阳净土寺出家。出家后师从多师,深感真谛等古德译著不善,致使义理含混,理解不一,遂产生去印度求弥勒论师之意。

西行求法

鉴于法相学形成北方地论学、南方摄论学的差异,如何融合二者,成为玄奘思考解决的问题。玄奘得闻印度戒贤于那烂陀寺讲授《瑜加论》总摄三乘之说,于是发愿西行求法,直探原典,重新翻译,以求统一中国佛学思想的分歧。唐太宗贞观二年,二十九岁的玄奘,为究竟瑜伽唯识学,始道途西行,行程13800余里。

通晓三藏

玄奘边学边行,在那烂陀寺历时5年,备受优遇,并被选为通晓三藏的十德之一。在曲女城召开佛学辩论大会中,玄奘讲论,任人问难,但无一人能予诘难。一时名震五印,并被大乘尊为“大乘天”,被小乘尊为“解脱天”。

取经归来

贞观十七年,玄奘载誉启程回国,并将657部佛经带回中土。贞观十九年正月到达长安。玄奘从印度及中亚地区带回国的梵筴佛典非常丰富,共526筴、657部,对佛教原典文献的研究有很大的帮助。

帝诏弃缁

玄奘他回国之初,唐太宗给予他高度评价,要求他弃缁还俗,“帝又察法师堪公辅之寄,因劝罢道,助秉俗务。”玄奘言道:“玄奘少践缁门,伏膺佛道,玄宗是习,孔教未闻。今遣从俗,无异乘流之舟使弃水而就陆,不唯无功,亦徒令腐败也。愿得毕身行道,以报国恩,玄奘之幸甚。”

唐高宗李治上台以后,也多次提出令玄奘弃缁还俗的要求。玄奘多次提出离开长安,请求回少林寺翻译佛经,潜心佛学,弘扬佛法。

潜心译经

贞观十九年玄奘在长安设立译经院(国立翻译院),他于长安弘福寺组织译场,开始译经。据载,玄奘前后共译经论75部,总计1335卷。所译之经,后人均称为新译。他还口述由辩机笔受完成《大唐西域记》。

灵骨舍利

唐麟德元年,正月初九日,玄奘病势严重,至二月五日夜半圆寂,朝野达百万余人送葬者将其灵骨归葬白鹿原。唐肃宗还为舍利塔亲题写塔额“兴教”二字。

1943年12月,从三藏塔遗址中发掘出安奉玄奘顶骨的石函。顶骨被分为三份:一份于1944年10月10日在南京玄武湖畔小九华山建成砖塔供奉;一份由当时的北平佛教界迎至北平供奉;而这后一份灵骨1945年由南京佛教界迎请到毗卢寺供奉。2003年11月21日,为纪念玄奘诞辰1400周年,西安大慈恩寺又从南京灵谷寺迎请玄奘法师顶骨舍利安奉于新建的玄奘三藏院的大遍觉堂。

爱出者爱返,福往者福来。随喜转载,功德无量。