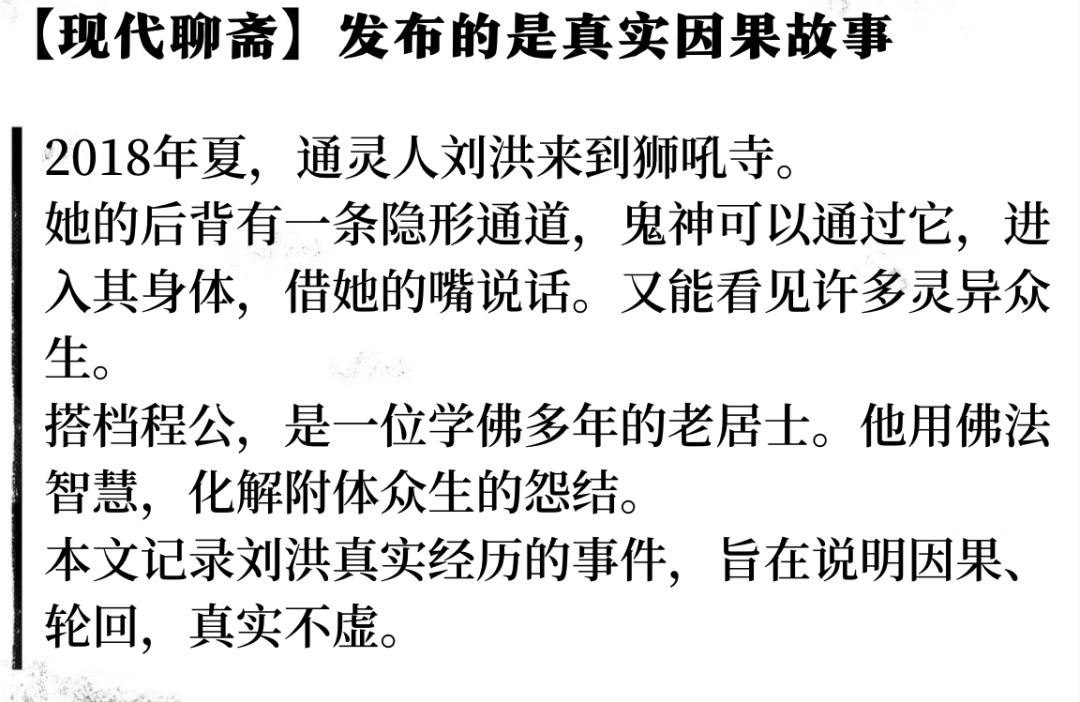

我差点被鬼推倒,只因黑老大爷爷作孽太多!

2018年夏天,刘氏夫妇来到狮吼寺做义工。

妻子刘太是个热心肠,除了料理家中的大小事务,还在盛行吃狗肉的冬季,救下大批量待宰的狗。

丈夫刘寅是个生意人,最近过得不太顺心,经常要不回钱。亲人之间也频繁争吵。前不久,他还在医院摔了一跤,背后仿佛有一只手在推自己。

二人和程公正聊着,刘洪突然冷笑一声。

一位众生通过她出来了。他说,他叫王吉。刘寅的祖父,曾害得他家破人亡!

话说在民国时期,沧州境内有一富商,名叫王松。

沧州民风好武,少年弟子大都学过三拳两脚。一言不合,便是刀光剑影。王松幸因家门富庶,尚未遭受生活的捶打。

近日,他邻居在赌馆里输得倾家荡产,只得把祖宅抵押给刘胜。

刘胜,乃是沧州境内的大财主,有一个绰号,叫作北霸天。

他在沧州开了一家大赌馆,叫作霸天会馆;一家大典当,叫作霸天当铺;又有一家酒楼,叫作霸天酒楼。他交友甚广,武艺颇高,手下养了一批打手。

刘胜觊觎祖宅已久,特地前来验收。

他嘴里镶着两颗金牙,咧着嘴“嘶嘶”地笑,用脚踢踢墙基,又将耳朵贴在墙上,伸出巴掌拍拍,连声道:“结实,结实。”邻居在一旁赔笑,却掩不住满脸的颓丧。

王松听说新邻居并非善类,有意回避。哪知刘胜很客气,早早登门拜访,王松也只好以礼相待。

刘胜见王家门庭宽广,雕梁画栋,远胜自家,不由动了心思。

他盛情邀请王松去家中做客,以便再布陷阱,谋取豪宅。

王松见刘府连日动工,翻新装修,有些好奇。再加上刘胜伏低做小,给足了面子,他便欣然应允,去刘府走了一遭。

刘府有间华房,地、顶、四墙都砌以红石,艳光四射。房间中央有一巨大的乌木桌子,上面放着六博、麻将等赌具。几位头脸干净的丫鬟正端着茶具香炉伺候着。空气中,隐隐透着一股又甜又腻的晚香玉。

“闲时恼时,尽可来散心。”刘胜极尽谄媚,向王松笑道。

王松人到中年,富贵顺遂却又平淡庸碌,正想找些刺激。在刘胜的百般引诱下,欲望如大坝溃堤,江河泄洪,很快就在那乌木赌桌上酣战起来。

赌桌旁,众人都围着王松,不断夸他,给他敬酒,给他数钱。

王松兴致稍减时,就有人送来一根烟管。他吸上几口,便觉精神亢奋至极。红着眼睛,一副要吃人的表情,直盯着牌面。他不知道,自己吸的烟草,一直掺杂着致幻的“毒”。

王松逐渐输光了所有的私房钱,又忌惮治家颇严的夫人,不敢在公账上做手脚,只好把家中的古董偷出来典当。

可巧,刘胜的霸天当铺也是鼎鼎有名的,正好包揽了王松的所有典当业务。在这里,就算你当的是全新完整之物,掌柜也会在当票上写着“残缺破烂”的字样,以免赎当时有所争执。这可不是趁人之危,故意压低价格。

刘胜设计的“赌+毒+典”形成一个完美陷阱,让无数富人倾家荡产。

转眼半年已过,赌局连带着高利贷的盘剥,王松的家产已耗去大半。王妻发现后,急忙修书一封,唤回在外求学的独子王吉,让他担起家业,捞出浸淫赌海的父亲。

王吉原在京城读书,但对四书五经着实没有兴趣,只喜欢舞刀弄枪。他一听说父亲有难,立即抛开书本,策马回乡。

时近岁晚,沧州道上行人稀少。王吉骑着一匹高头长腿的黄马,控辔疾行。他长着一张紫棠脸,满脸络腮胡子。虽看似粗莽,却豪气干云。

王吉回家拜见母亲后,听她哭诉了一番父亲的荒唐事,不禁血脉偾张,大为愤怒。他一拍桌子,纵声斥道:“哪个卑鄙小人,竟如此谋害我父?”因其力道威猛,桌子应声裂开,厅内仆妇莫不惊呼。

王妻年轻时也是江湖儿女,只是嫁给王松后大有收敛。所以她对此习以为常,兀自掩泣道:“正是对门的北霸天刘胜,诱你父亲赌尽家产。”

王吉唤来两个忠仆,跟着自己去刘府。他雄赳赳地拍响木门,让刘胜出来说话。小厮回禀道,刘老爷正在霸天赌馆,招待贵客呢。

王吉闻之,气血上涌,命人牵来他的大黄马,一骑红尘奔向赌馆。

赌馆里,王松正赌得天昏地暗,他眼看手边的地契越来越少,急得头晕眼花,胃里直往嘴上冒臭气。

王吉莽撞闯进,看见父亲已是不人不鬼,扑通一声跪在他面前劝诫道:“爹!快跟我回家吧!”

王松抱着骰子,声音像蚊子般哼道:“爹马上就翻本了。”

王吉怒其不争,扛起父亲就走。

王松无力挣扎,晃动着麻杆般的胳膊腿脚,“放我下来,放我下来。”

王吉冲到门口,刘胜拦住去路:“要走可以,先把你爹欠下的赌债,给还清喽!”说罢命人递上一本账簿。

王吉翻开账簿,见到这天文数字,一阵晕眩,心道:看来真要卖了宅院,才能还上赌债。

他再一细看,原来赌债每日呈倍数增长,利滚利,才有今日的数额。

正欲质疑,周围突然出现了许多魁梧的打手,他们黑衣黑裤,密排白色口子,满脸凶神恶煞。

大敌当前,王吉将老爹托付给身后的忠仆。

刘胜狰狞道:“欠债还钱,天经地义!若想逃债,就以命抵!”

“你个卑鄙小人,设局谋害我家!”王吉满脸气成紫酱,长臂抡拳,突然直出一举,砰的一响,打中刘胜的胸口。

刘胜脚步踉跄,向后退了几步,勉强站住。

他恼羞成怒,从靴筒中拔出一柄短刀,便向王吉剁去。

王吉吃了一惊,抢过身旁空着的长凳,舞动招架。

但听得一阵疯狂的犬吠,刘胜的打手从后院放出十余条豺狼般的猛犬。须臾之间,便向王氏父子扑去。

王吉见父亲有难,猛地冲了过去,挡在众恶犬之间,护住王松。

恶犬登时一齐站定,露出白森森的牙齿,呜呜发威。

这些恶犬只只凶猛异常,平时跟着刘胜打猎,连老虎大熊也敢与之搏斗,但见了王吉这股拼死护父的神态,一时竟然不敢逼近。

众打手大声吆喝,催促恶犬。两头凶狼般的大犬跃起身来,向王吉咬去。

第一头大犬张开利口,咬住王吉的肩头。第二头恶犬又咬中他的左腿。双犬用力拉扯,就似打猎时擒着白兔花鹿一般。众打手呼喝助威。

父亲王松吓得不轻,一面哭喊,一面上前想驱走恶犬,却被忠仆紧紧拉住,护在身后。

霎时之间,十余条恶犬从四面八方围攻了上去。

王吉瞬间变得鲜血淋漓,一条左腿硬生生地被啃成白骨。

赌场看热闹的闲人虽众,但迫于刘胜的淫威,个个敢怒而不敢言。

众打手却是兴高采烈,犹似捕获到了大猎物一般。

王松吓得晕死过去,高烧不退,父子俩被忠仆抬回府去。

纵是如此,第二天刘胜依然派人前来讨债,若不给钱,就烧房子。

王妻无法,只好卖了宅院,凑钱还请赌债。

王松听到倾家荡产的噩耗后,无比愧疚,急火攻心,登时一气不来,魂归地府。

王妻见夫君暴毙,哭得肝肠寸断,数度晕厥。她虽驭夫严厉,到底伉俪情深。如今心下一横,竟触石而亡,与夫君同赴阴曹。

王吉拖着一条白骨森森的腿,埋葬好父母后,为了躲避刘胜的进一步报复,只好出了沧州城,在乡野间乞食,苟延残喘。

北国的冬日寒风刺骨,满目尽是肃杀苍凉之气,罕见人烟。

为了躲避风雪,王吉饥寒交迫,拖着残腿,慢慢向附近的一座破庙挪去。

走进古庙,王吉仰见大殿中,有一尊温柔慈祥的白衣观音像,他竟如游子见到母亲一般,一时泪下纷纷。

连日来,他对刘胜的刻骨仇恨,时刻都如猛虎抓挠着他的心,可一见到观音像,恨也忘了,仇也抛了,只觉得此心终有安歇之处。

就在这白衣观音像前,王吉咽下了最后一口气。

去世后,王吉的左腿仍是白骨森森,病痛交加。

他想起让自己家破人亡的仇人,再次勃然生起切齿的仇恨。

他在阴间向阎王告状,得到报仇令牌后,四处寻觅刘胜的踪影。同时,被刘胜迫害而死的许多人,也手持令牌,前来寻仇。

王吉死后不久,刘胜因设局陷害、殴打某军阀的小舅子,某天晚上被灌了鸦片水,死在王吉曾经的宅院里。

刘胜死后,独自承受恶业苦报,王吉等债主一时找不到他,就开始寻找刘胜的子孙。

这次,借着刘寅夫妇来到狮吼寺的机缘,王吉赶紧附在刘洪身上,痛骂道:“你爷爷刘胜,可真是一个卑鄙小人,弄残我的腿不说,还害得我家破人亡!”

“你也是祖上积德,娶了一个好媳妇,若没有她挡着,你们家不知还要出多少灾难,早就衰败了!

你媳妇虽好,常常救狗,但是你家祖宗却为此很骄傲,丝毫没有认识到自己的错误。

为什么你们家的阳人天天吵架?因为你们地下的老祖宗也在吵。

你做生意为什么收不回钱?因为你爷爷当年就是这样霸占着别人的家产不还,我们也要你尝尝同样的滋味!”

程公劝解道:“我们一定会劝说刘寅,替他爷爷来补偿你们,还你们一个公道的。

让他给你们家族写超度牌位,好吗?

你瘸着一条腿,一定很痛苦吧,我告诉你佛的智慧,能消除你身心的痛苦。

请你细听:你以为你有一条坏腿,但事实上,你去世后,神识从身体里出来,这个残疾的身体就不是你了。”

王吉不懂,反驳道:“怎么不是我?那我往哪里去?”

“这个残破的身体,就像是一件破衣服,已经不属于你。你认真想想,这个身体不是我,我还是原来健康的人。”

王吉听罢,依旧是一脸不能接受的样子:“医生都治不好我的腿。”

程公继续苦口婆心道:“我们就当玩个游戏。这个身体是个破衣服,不要了,把拐杖扔了,站起来!腿肉长出来了吧?跳一下!跑一跑!”

王吉果真走了走,一脸诧异:“是不是我听法的时候,菩萨给装上了?”

“不是,是佛菩萨的智慧,让你明白,把原来的身体当做破衣服扔掉,这是菩萨智慧帮你弄好的。为什么长老要为我们讲经说法?是为了让我们明白佛的智慧,而佛的智慧能让我们马上离苦得乐。”

王吉连连点头。

程公又说:“既然身体的痛苦已经消除,不如也放下心灵的痛苦。

刘胜害你全家,你放不下仇恨,这是正常的。但是你放不下,就会让自己一直痛苦。

刘胜害你,是他不好。可是你被害,也有自己的业力,不然也不会被害。

你也要忏悔,只有忏悔了,把心打开,放下嗔恨,就能离苦得乐了。”

同时程公也对刘胜等刘氏祖先说:“如果没有佛菩萨慈悲,如果没有你们家媳妇做功德,你现在的处境肯定更加恶劣。

你以为自己有权势?子孙都在受你造下的恶业苦果啊!

你们一定要好忏悔、改过,不然刘家未来不会兴旺。”

仰赖三宝慈光,一段恶缘在此了结。

但祖先造下的恶业、刘家日后的发展,还需刘氏子孙不断忏悔业障、培植福报。

假如置若罔闻,继续造业,恐怕只会雪上加霜。

(文中人物、寺院系化名)