白话《唐高僧传》丨释智顗

(三)习禅

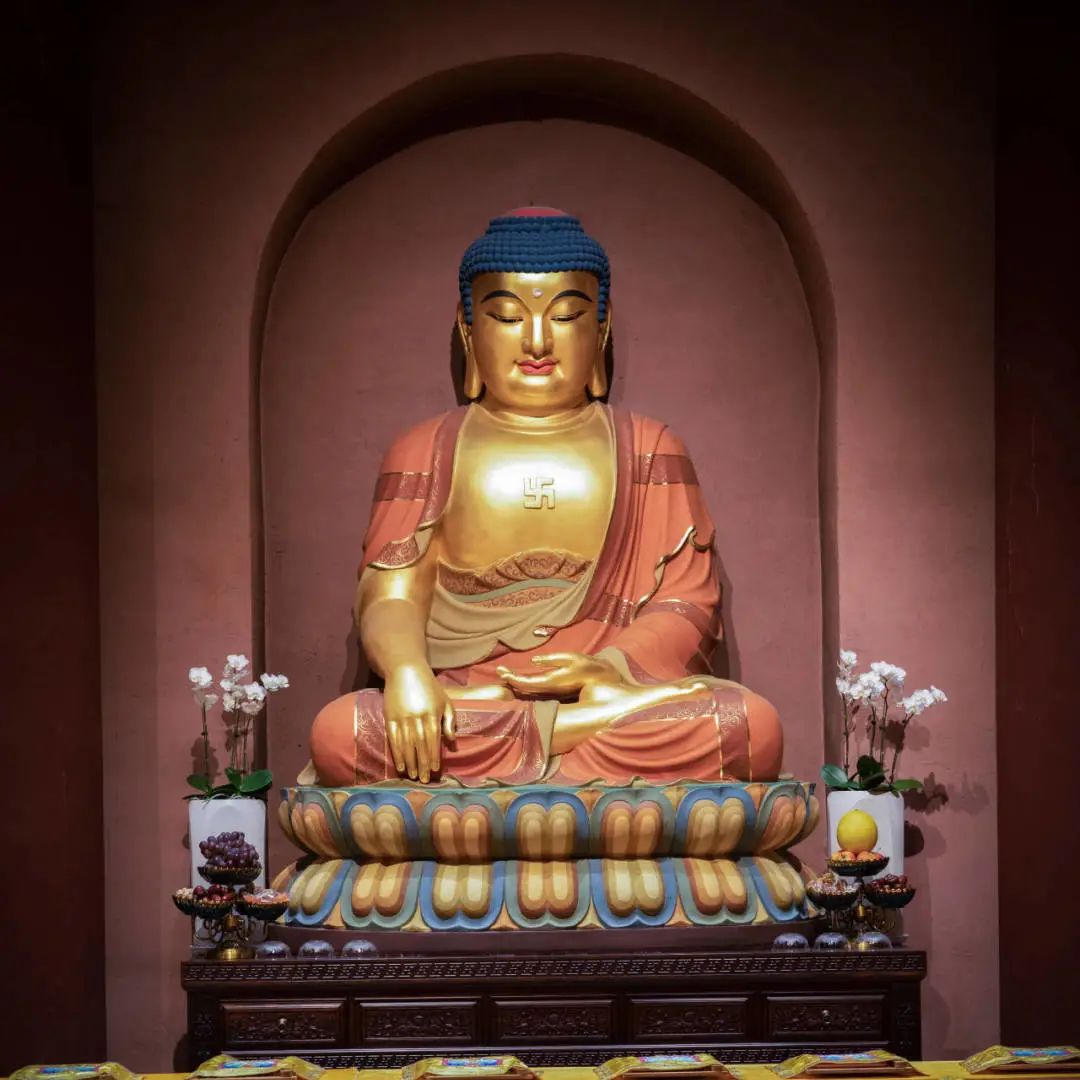

隋国师智者天台山国清寺释智顗

PART 01

《译文》

FORIQINGLIANG

释智顗,字德安,俗姓陈,祖籍颍川(今河南许昌),晋代移居荆州华容(今湖南华容县),是梁散骑将军益阳公起祖之第二子。其母徐氏,曾梦见香烟五彩缭绕在怀,欲拂去之,只听见有人说:“此乃宿世因缘,寄托王道,福德自至,怎么要把它拂走呢?”又连续三次梦见自己吞食白鼠,她颇感奇怪,遂去占卜。占卜师告诉她:“此乃白龙之兆也。”等到她临产智顗那一天夜晚,满室通明,一直到第二天夜里,其光乃息。全家大喜,杀猪宰鸡,以表庆贺。不料火烧不着,汤烧不热,宰牲庆贺之事很不顺利。忽然有二个僧人前来扣门,一见他家人就说:“善哉!善哉!此乃小儿德重所致,日后必定出家为僧。”说完之后就隐身而去,家人及众宾客都十分诧异。由于智顗出生时有各种异瑞,故邻里都称之为“王道”以及兼用后来的瑞相又称为“光道”。

智顗眼有重瞳(据载,中国古代的许多圣人都眼有重瞳),父母亲怕此异相招来是非,故刻意掩饰,但终为外人知道了。他从小时起就卧则合掌,坐必面朝西。稍大之后,从不乱吃食物,每见佛像必定礼拜,每一遇到僧人,都十分恭敬,七岁时喜爱到寺院里去,一些僧人见他情趣、爱好非同一般,都很惊讶其情志,遂教他念诵《普门品》,没料到他只读了一遍就会背诵了,父母亲怕他离俗出家,就不让他再念诵了。自此之后,他甚感惆怅。后来,他又自通佛教文句,若不是宿植德本,何能至此?

十五岁时,正值梁末动乱,他北至硖州,寄居于舅舅家。他悟性日增,仪容举止温良恭谨,遂寻访名师,很想脱离尘俗。十八岁时,果然投湘州果愿寺沙门法绪出家。法绪授予十戒道品律仪。后来,他又往北参访慧旷律师,得到慧旷律师的许多指点。之后,又隐居于大贤山读诵《法华经》、《无量义》及《普贤观》等,不至二旬时间,三部经典已经读得精熟。又往光州大苏山参访慧思禅师,从他学心观。慧思曾受道于就法师,就法师则曾受业于最法师,这三位禅师,都不知智顗未来竟成为佛门一代大师。

慧思经常慨叹道:“过去在灵山同听《法华经》,宿缘所致,现又重聚矣。”即示普贤道场,为他说四安乐行。智顗乃于此山修行“法华三昧”,才修了三个晚上,当他读诵至〈药王品〉之“心缘苦行,是真精进”句时,便豁然开悟,见其师慧思在灵鹫山之七宝净土上,听佛说法。后来,慧思对他说:“不是你就不会感应,不是我也不会印证,你所进入的禅定正是法华三昧前之方便。”

智顗后来又到熙州白沙山,像以前那样进入禅观,于经有疑难处,立即见其师慧思前来为他披释。后来,慧思常令智顗代他讲说,听他讲解的人都十分叹服他的睿智和辩才。智顗在讲解经论过程中,除了于三定三观不甚精通,需要向慧思请教外,其余的慧思都任其阐释、发挥。有一次,慧思手执如意,在座中听智顗讲解,就对众学徒说:“这智顗于义理方面确实造诣颇深,所遗憾的是其定力不足。”后来,智顗又下决心向其师学习禅观,并大有长进,名闻遐迩。待到学成之后,欲辞别师父另往他处时,慧思对他说:“你与陈国大有机缘,到那里之后必获大利益。”

慧思到南岳后,智顗便前往金陵。他与法喜等三十多人在瓦官寺弘扬禅法。仆射徐陵、尚书毛喜等,都是一些学统儒释达官显贵,对智顗都十分崇敬,经常去听智顗讲经,向他学习禅法。受到慧思宏道所感,当时江南的一些名僧大德,如长千寺的智辩,延入宗熙;天宫寺的僧晃请居佛窟。智顗随机即动,立即开悟。白马寺的警韶,乃至梁代宿德大忍法师等,也都很钦敬智顗,或改换门庭,或率领徒众,前去向智顗问道参禅。当时有一位法号叫慧荣的法师,住在庄严寺,在吴越一带很有影响,口若悬河,世称义虎。他听说智顗在那一带说法,就前去听讲,并于会中提问诘难。两人经过几番论难,所论问题确实都比较深奥,一时间慧荣便得意非常,扬眉舞扇,不意之中,扇子落地。智顗就趁机对慧荣说:“禅定之力,是不可问难的。”其时,沙门法岁就拍着慧荣之肩说:“从来之义龙,今却成伏鹿。扇子既已落地,又用什么以遮羞呢?”慧荣答道:“虽然这一次我因轻敌失态,但仍不可小视。”智顗在那一段时间连续讲了八周《大智度论》,四方学士,纷纷前来聆听。后来他又阐扬禅法,以清心田。

智顗在日常言谈之中,常透露出向往山林之意。遂梦见一座山,山峦迭嶂,云雾缭绕,其侧沧海无垠。又见一个僧人摇手伸臂,来到山下,挽着智顗之手臂,引他上山。智顗就把自己所梦告诉门人,门人都说:“此乃是会稽之天台山也,曾经住过许多圣贤,过去之僧光、道猷、法兰、昙密乃至晋、宋许多名僧大德。都曾在此地居住过。”因此就率领慧辩等二十余人,往南来到天台山。在此之前,青州之僧人定光曾住于此山,先后住了四十多年,定慧兼习,乃一代神人也。

智顗未到天台前二年,定光法师曾经预告山民说:“将来有大善知识会来此地,大家应该种豆造酱,编蒲为席,建造房舍,迎接该圣贤的到来。”其时陈朝始兴王出镇洞庭,满朝公卿都前去为他饯行。始兴王走出没多远,又驾车回来与智顗交谈。智顗的一番鞭辟入里的议论,使他叹为观止,对智顗不禁肃然起敬,感叹地说:“我昨日夜里梦见遇到强盗,不意今日却碰到精神上的大师,其话铭心刻骨,我等难望其项背也。”后来,智顗遣散门人,并对他们说:“我曾听说暗射则应于弦。为什么这么说呢?如无明是暗,唇舌是弓,心虑如弦,声音如箭,在黑夜中乱放箭,箭射向哪里一无所知。又如法门是镜,方圆随像,当初刚开始时,瓦官寺只有四十余人,有一半的人入门得道:现在瓦官寺有二百多人坐禅,只有十人得法。为什么越是往后,前来瓦官寺学佛的人虽然增多了,但得法者反而少了呢?此中之道理请大家深思。现在我准备按照原来之计划,自化行道,请诸位各随所安。”说后即往天台。到了天台之后,便与定光法师相会。定光法师就对智顗说:“大善知识,你可曾记得以前我在山上向你招手?”智顗一听,十分惊异,方知以前所梦原是定光所托。其时正是陈太建七年(公元五七五年)九月。随后又听到钟鼓满山谷,众人都感到奇异,定光说:“此钟声乃是召集有缘者的,你可居住于此地也。”

智顗选择了一个地方,在定光所住之北面,佛垄山之南面,乃螺溪之源头处,地平泉清,智顗就在此处止住。不久遇到三位身穿红衣头戴黑帽的人,手拿着文疏对智顗说:“你可在此地行道弘法。”于是智顗就在那个地方建庵植树,数年之间,已初具规模。定光又对智顗说:“现在你可随宜安住,等到国家清平、天下统一时,当有贵人为你建立寺院,届时将会殿宇满山。”当时人们还不太理解定光所说这番话。后来,智顗独自在寺北华顶峰上修头陀行,突然狂风大作,雷霆震吼,魑魅千群,形态各异,各各吐火怪叫,极是恐怖吓人,难以陈述。智顗不为之所动,照旧修禅不止,过了一阵,这些现象就一一消失了。突然之间,又出现身心烦痛,如被火烧,并看见已经亡故之双亲把头枕在自己的膝上,苦苦哀号,智顗知道这些都是幻相,便依旧修持,不动如山。没有多长时间,这些现象也消失了。再后来,突然出现一个西域僧人,对智顗说:“能在各种情况下制敌胜怨,方才是勇。”原文甚多,不具载。至陈宣帝时,曾下诏道:“智顗禅师乃佛法雄杰,受当时众人推崇,僧俗都受大教益,是国家的名望。宜割始丰县之税赋,用作其寺之日常费用,并选二户居民,到该寺当杂役。”

天台山之县名为安乐,县令乃陈郡之袁子雄,崇信佛法,每年夏天智顗常讲《维摩诘经》,他都前去聆听。有一次忽然见三道宝阶从天而降,有数十印度僧人乘阶而下,入堂礼拜,手擎香炉,绕顗三匝,许久时间才消逝。袁子雄及听法之徒众都亲眼所见,大家都赞叹不已,叹为稀有。

永阳之王伯智,出抚吴兴时,曾带着眷属入山请戒,又建四十九夜“方等忏法”。王伯智昼则料理正事,夜间便修习禅观。……

有一次,陈朝的皇帝意欲礼佛,就问朝中群臣:“今天下释门,哪位最为殊胜?”陈喧奏道:“瓦官寺禅师道行最深,德操最纯,乃当今禅门最有影响之大德。他过去在京城时,为群贤所崇敬,今高步天台,法云东蔼,望陛下把他召回京城,使道俗受益。”陈主遂降旨征召智顗。智顗以眼下法务缠身,难以离开为由,婉言谢绝。后来,由于永阳王伯智一再奏请,又下敕征召他,前后派去七个使者,并带去了皇帝的手谕,因为智顗认为世间帝王,乃佛法之所寄托,遂应召到京城,住锡于灵曜寺,常被迎入太极殿之东堂宣讲佛法。皇帝又下诏,令羊车童子在前头引路,主书舍人在两旁恭迎他登阶,礼敬一如昔日之国师璀阇黎。

陈主为他大开讲席,朝中文武百官都前去听他说法,渴望听闻未曾听过的佛法,奉行佛道。陈主因此立即下敕,立禅众于灵耀寺。没过多久时间,聚集了许多学徒。陈主又频频降敕请他至太极殿讲《仁王经》,陈主亲自莅临法席。僧正慧暅、僧都慧旷及京城许多名僧大德,都在法席陈设巨难,智顗承对接问,大阐法门。……

后来,智顗锡住光耀寺,止观并重,禅慧双弘。在智顗的影响、推动下,那一段时间,佛教得到很大的发展,学佛的人日多,陈朝皇帝担心有人趁机混迹其间,遂下敕检核僧尼。朝臣上奏道:“凡策经落第者,都不适宜修道。”智顗遂上书奏道:“调达(即提婆达多)能背诵六万头大象所驮负之经典,仍不免堕于地狱;周利盘陀伽只会背诵一行偈语,却证得阿罗汉果。佛法在于笃诚修行,岂在于背诵经文!”陈主看到智顗奏疏之后,很赞赏他的说法,遂下令停止搜检僧尼。真是万人出家,只因智顗一谏。后来智顗觉灵耀寺过于偏窄,想另找一更为清净之处所,忽然梦见一个人,自报姓氏曰:“我叫冠达,请大德到三桥去止住。”智顗道:“冠达梁武之法号,三桥岂不就是光宅吗?”遂移至光宅。那一年四月,陈主往该寺礼佛并看望智顗,布施了大量的财物,智顗又开席讲《仁王经》,陈主即于众中殷勤礼拜,皇后、王储等也频频致敬。……

陈代末年,时局动荡,兵荒马乱,过了不久,陈朝就倾覆了。智顗就到荆(湖北)、湘(湖南)一带游化弘法。路过益城时,梦见一个老僧对他说:“过去陶侃守护之瑞像现在庐山,请你能到那里去继续护持。”于是他就依那老僧之言到了庐山,看到了图像,宛如梦中所说,证明老僧之语不虚。过了不久,九江一带又发生兵乱,许多的寺院都被烧毁了,独独庐山之寺院完好无损,此乃护像之功德所致也。

隋文帝开皇年间,杨广在扬州为晋王。他十分崇仰智顗之道行、德操,欲从他受戒,拜他为师,遂频频致书遣使礼请。智顗一开始时谦称自己德寡,不堪胜任,其后又让杨广更请其他名僧大德,最后又推自己的同学。三次婉辞,都推辞不掉,遂请许其四愿,才同意前往。其四愿曰:“第一,贫僧平生虽爱好禅,但于禅法并没什么高深的造诣:加之,现已年事在高,只能远守绳床以自修,外界对贫僧的各种赞誉,多是言过其实。因此,请望不要以禅法相期;第二,贫僧生在边隅,屡经离乱,没有受过好教育,自从出家以来,已很久不参预世间事务,朴直的个性与世相忤,希望勿以世俗之应酬相求;第三,传灯授戒,以报佛恩,贫僧义不容辞。但授戒传灯,事关重大。要求过严,佛法难以广被,要求太松,则容易遭外界讥议。授戒之事,不如通法而命,愿许其为法,勿嫌轻动;第四,十余年来,贫僧一直修习、游化于林野、山泽之中,因以成性。现在国家统一,佛法兴隆,沐此皇恩,自当前往。但日后一旦萌发回归山林之念头,请能随时放老僧回归林野。若能答应这四愿,贫僧才敢前往。”杨广热切希求净戒,故很快答应了智顗的四个条件。并躬制“请戒文”。……智顗遂前往扬都为杨广授菩萨戒,并告曰:“大王以度远济为宗旨,可谓名符其实,今为大王取法名为“总持”,以摄持名相及修持。”晋王顶礼接受旨教说:“大师道行高深,禅慧内融,尊称为“智者”。”彼此之后,智顗遂有“智者大师”之称号。后来,智顗想返回山林,晋王杨广再三挽留,智顗就说:“我们有明约在先,岂能失约!”随即拂衣而起,晋王不敢强留,合掌送他至城门外。智顗回过头来对杨广说:“治国责任重大,必然影响道务,希望你日后能以弘扬佛法为念。”晋王满口应承,含泪目送智顗远去之后才返回王府。智顗离开扬都之后,从长江乘船到了庐山,又结徒弘法。南方一带的僧侣,纷纷到庐山来向他问道参学,一时间又聚集了许多学徒。

隋开皇十三年(公元五九三年),智顗回到故乡,僧俗二界、各方人士纷纷前来参谒、礼敬,一时间,从他受戒及听他讲法者,成千上万。他遂于当阳县玉泉山建立精舍,当朝皇帝亲赐寺匾,命名“一音寺”。这一带过去都是荒山草丛,蛇蝎肆虐,自从创立寺院之后,一改昔日荒凉景象,百姓称快。那一年春天,遇上百年不遇之大早,当地百姓又都说建立寺院,触了山神,故遭此灾。智顗就率领门人到泉水之源头处诵经祈雨,不久便感得云起风涌,大雨如注,那些谣言便不攻自破。当地之总管宜阳公王积,亲自到山寺向智顗礼拜致谢。一路上,他颤栗不安,虚汗湿衫。出山之后,他说:“我王积屡经沙场,临危不惧,从来未像今日如此惶恐过。”……

智顗在玉泉住了两年,开皇十五年(公元五九五年)晋王杨广又遣书催智顗回去扬都。智顗接受了杨广的邀请,到金陵讲经弘法,并撰著《维摩诘经疏》。当时河东柳顾言、东海徐仪等,都是才华出众之辈,曾协助智顗印证文义,晋王则亲自受持。晋王有一爱妃萧氏,身患重疾,百般疗治,均无效果,晋王遂令柳顾言等人,致书智顗,请他前来为萧妃加持。智顗遂率领众人为萧妃建七日斋坛,举行金光明忏。到第六日晚上,忽然有一只异鸟飞入斋坛,宛转飞翔,死而复活;又听到一阵猪叫的声音,大家看到这些现象都感到很奇怪。智顗说:“从这些征兆看,萧妃之病当无大碍,不久即会痊愈。”鸟死而复活,表示盖棺又起;不见猪形但闻猪声,表示斋福相济。到了第二天,萧妃果然病情好转,不久就痊愈了。晋王入早朝时,得知萧妃病愈大喜,并隆重庆贺了一番。

后来,智顗又回到天台山,曾几次行忏,在佛前立誓曰:“若贫僧对于三宝的弘传还有所用处,我愿在此有生之年,努力为之:如果无益于三宝,我愿速速入灭。”过了不久,又对徒众说:“我当卒于此地,所以常常想念着回来。最近我已预感到大限将至,我入灭之后,请把我葬于西南之山峰上,在周围累石种松,并建立白塔,使见者发心。”又说:“商贾虽然四处经商,但忘不了给家里寄钱;医生医治了许多病人,但自己最后也得撒手西归,人虽走了,但忘不了给后人留下药方。我虽不敏,难道可以一无所益于后人吗?”遂振作精神,为大众口授《观心论》随口略加注疏即成,不需刻意润饰。并令学士智越前往石城寺扫洒,并说:“我将于彼佛前命终,请把床靠东壁,面向西方。”称阿弥陀佛及般若观音圣号。又令人多燃香火,之后索来衣钵、道具,把它分为二份,一份供奉弥勒,一份充作羯磨,然后他面向西方,称念阿弥陀佛和观世音名号。有侍者欲劝他吃药,他说:“药能治病延年吗?病本不与身合,药何能治病!年本不与心合,药何能延年!”……又有侍者劝他进斋饮,他说:“非但步影而为斋,能无观无缘是真斋矣。我视人生之形体如皮囊,视死如归家,世上的事本来都是迁灭不住的,又何足叹呢?”随后又出示以前所制之《维摩诘经疏》,以及犀角如意,莲花香炉等,并遗书七纸,与晋王辞别,其文该综,极富文采,嘱以大法。末尾乃手注疏曰:“如意香炉本是大王的,现奉还原主,望永布德香,长保如意。”又令唱《法华经》题,他赞引道:“法门父母,由慧解生,本迹宏大,微妙难测,辍斤绝弦于今日矣。”在听完《无量寿经》之后,又赞语曰:“四十八愿,愿愿庄严净土,华池宝树,处处易往无人!”等等。更索香汤漱口,说十如、四不生、十法界、三观、四教、四无量心、六度等。有弟子问其所证果位,他回答道:“你们这些懒于种善根的人,却要问他人的功德果位,这犹如盲人问牛乳的颜色,瘸子问路一样。我若不领众修行,必定能六根清净,因为领众修行,为了利他而有损自己,故只证得五品内位而已。现在,我以前的诸师友,皆跟从观世音、大势至菩萨前来迎接我了。诸位,波罗提木叉(即戒)是你们的依归,四种三昧(即常坐三昧、常行三昧、半行半坐三昧、非行非坐三昧)是你们的明导。”又对维那说:“人临终时,闻着钟声、磬声可以增长其正念,此钟声、磬声应当既长且久,直至其气绝为止,不要等到躯体冷却后再响磬声。我死之后,勿须哭泣和穿着丧服等,你们各自默然,我将去矣。”说完之后结跏趺坐,如入三昧,卒于天台山大石像前,世寿六十七,即隋开皇十七年(公元五九七年)十一月二十四日。他入灭之后,门人依他之遗嘱料理了他的后事。……

智顗一生弘法不止,化通海内,所造大寺三十五所,剃度僧众四千余人,著述宏富,写一切经十五藏,金檀画像十万余,从他受菩萨戒者不计其数,传业弟子三十二人,从他习禅者,成千上万,遍满大江南北。沙门灌顶侍奉他多年,整理其言谈、行状达二十多纸,其不少著述也是灌顶帮他整理出来的。(现存之标为智顗所撰的著作主要有“天台三大部”(即《法华玄义》、《法华文句》、《摩诃止观》及《观音玄义》、《观音义疏》等。)

PART 02

《原典》

FORIQINGLIANG

释智顗,字德安,姓陈氏,颍川①人也。有晋迁都,寓居荆州之华容②焉。即梁散骑益阳公起祖之第二子也。母徐氏,梦香烟五彩萦回在怀,欲拂去之,闻人语曰:“宿世因缘,寄托王道,福德自至,何以去之?”又梦吞白鼠如是再三,怪而卜之。师曰:“白龙之兆也。”及诞育之夜,室内洞明,信宿③之间其光乃止,内外胥悦,盛陈鼎俎相庆,火灭汤冷,为事不成。忽有二僧扣门曰:“善哉!儿德所重,必出家矣。”言讫而隐,宾客异焉。邻室忆先灵瑞,呼为王道;兼用后相,复名光道,故小立二字,参互称之。

眼有重瞳,二亲藏掩而人已知,兼以卧便合掌,坐必面西。年大已来,口不妄噉,见像便礼,逢僧必敬,七岁喜往伽蓝,诸僧讶其情志,口授《普门品》。初契一遍即得,二亲遏绝不许更诵,而情怀惆怅,奄忽自然通余文句,岂非夙植德本业延于今?

志学之年④士梁承圣,属元帝沦没,北度硖州,依乎舅氏,而俊朗通悟,仪止温恭,寻讨名师,冀依出有。年十有八,投湘州⑤果愿寺沙门法绪而出家焉。绪授以十戒道品律仪。仍摄以北度诣慧旷律师,北面横经具蒙指诲,因潜大贤山诵《法华经》及《无量义》、《普贤观》等,二旬未淹三部究竟。又诣光州大苏山慧思禅师,受业心观。思又从道于就师,就又受法于最师。此三人者,皆不测其位也。

思每叹曰:“昔在灵山同听《法华》,宿缘所追今复来矣。”即示普贤道场,为说四安乐行。顗乃于此山行“法华三昧”,始经三夕,诵至〈药王品〉,心缘苦行,至是真精进句,解悟便发,见其思师处灵鹫山七宝净土,听佛说法。故思云:“非尔弗感,非我莫识。此“法华三昧”前方便也。”又入熙州白沙山,如前入观,于经有疑,辄见思来冥为披释。尔后常令代讲,闻者伏之。唯于三三昧⑥三观智,用以谘审,自余并任裁解,曾不留意。思躬执如意,在座观听,语学徒曰:“此吾之义儿,恨其定力少耳。”于是,师资改观,名闻遐迩。及学成往辞,思曰:“汝于陈国有缘,往必利益。”

思既游南岳,顗便诣金陵,与法喜等三十余人在瓦官寺,创宏禅法。仆射徐陵、尚书毛喜等,明时贵望学统释儒,并禀禅慧俱传香法,欣重顶戴时所荣仰。长千寺大德智辩,延入宗熙;天宫寺僧晃,请居佛窟;斯由道宏行感,故为时彦齐迎。顗任机便动,即而开悟。白马警韶、奉诚智文、禅众慧令,及梁代宿德大忍法师等,一代高流江表声望,皆舍其先讲欲启禅门,率其学徒问津取济。禹穴慧荣住庄严寺,道跨吴会,世称义虎,辩号悬流,闻顗讲法,故来设问,数关征窍,莫非深隐,轻诞自矜,扬眉舞扇,扇便堕地。顗应对事理,涣然清显,谴荣曰:“禅定之力不可难也。”时沙门法岁抚荣背曰:“从来义龙,今成伏鹿,扇既堕地,何以遮羞?”荣曰:“轻敌失势,犹未可欺也。”绵历八周讲《智度论》,肃诸来学,次说禅门用清心海。

语默之际,每思林泽,乃梦岩崖万重,云日半垂,其侧沧海无畔,泓澄在于其下,又见一僧摇手伸臂,至于岐麓挽顗上山山云云。顗以梦中所见,通告门人,咸曰:“此乃会稽之天台山也,圣贤之所托矣。昔僧光、道猷、法兰、昙密,晋宋英达无不栖焉。”因与慧辩等二十余人,挟道南征,隐沦斯岳。先有青州僧定光,久居此山,积四十载,定慧兼习,盖神人也。

顗未至二年,预告山民曰:“有大善知识当来相就,宜种豆造酱编蒲为席,更起屋舍用以待之。”会陈始兴王出镇洞庭,公卿饯送,回车瓦官,与顗谈论,幽极既唱,贵位倾心,舍散山积,虔拜殷重,因叹曰:“吾昨梦逢强盗,今乃表诸软贼,毛绳截骨,则忆曳尾泥中。”仍遣谢门人曰:“吾闻闇射则应于弦,何以知之?无明是闇也,唇舌是弓也。心虑如弦,音声如箭,长夜虚发无所觉知。又法门如镜,方圆任像。初瓦官寺四十人坐,半入法门,今者二百坐禅,十人得法,尔后归宗转倍,而据法无几,斯何故耶?亦可知矣。吾自化行道,可各随所安,吾欲从吾志也。”即往天台。既达彼山与光相见,即陈赏要。光曰:“大善知识,忆吾早年山上摇手相唤不乎?”顗惊异焉,知通梦之有在也。时以陈太建七年秋九月矣。又闻钟声满谷,众咸怪异,光曰:“钟是召集有缘,尔得住也。”

顗乃卜居胜地,是光所住之北,佛垄山南,螺溪之源,处既闲敞,易得寻真,地平泉清,徘徊止宿。俄见三人皀帻绛衣,执疏请云:“可于此行道。”于是聿创草庵,树以松果,数年之间造展相从,复成衢会。光曰:“且随宜安堵,至国清时,三方总一,当有贵人为禅师立寺,堂宇满山矣。”时莫测其言也。顗后于寺北华顶峰独静头陀,大风拔木,雷霆震吼,魑魅千羣,一形百状,吐火声叫,骇畏难陈,乃抑心安忍,湛然自失。又患身心烦痛,如被火烧。又见亡没二亲枕头膝上,陈苦求哀。顗又依止法忍,不动如山,故使强软两缘所感便灭。忽致西域神僧,告曰:“制敌胜怨乃可为勇。”文多不载。陈宣帝下诏曰:“禅师佛法雄杰,时匠所宗,训兼道俗,国之望也。宜割始丰县,调以充众费,蠲两户民用供薪水。”

天台山县名为乐安,令陈郡袁子雄,崇信正法,每夏常讲《净名》。忽见三道宝阶从空而降,有数十梵僧乘阶而下,入堂礼拜,手擎香炉绕顗三帀,久之乃灭。雄及大众同见,惊叹山喧,其行达灵感皆如此也。

永阳王伯智,出抚吴兴,与其眷属就山请戒,又建七七夜“方等忏法”。王昼则理治,夜便习观。……

阵帝意欲面礼,将伸谒敬,顾问羣臣:“释门谁为名胜?”陈喧奏曰:“瓦官禅师德迈风霜,禅镜渊海。昔在京邑羣贤所宗,今高步天台,法云东蔼,愿陛下诏之还都,使道俗咸荷。”因降玺书重沓征入。顗以重法之务,不贱其身,乃辞之。后为永阳苦谏,因又降敕,前后七使,并帝手疏,顗以道通惟人王为法寄,遂出都焉,迎入太极殿之东堂,请讲《智论》。有诏羊车童子引导于前,主书舍人翊从登阶,礼法一如国师璀阇棃故事。

陈主既降法筵,百僚尽敬,希闻未闻,奉法承道。因即下敕,立禅众于灵耀寺。学徒又结,望众森然,频降敕于太极殿讲《仁王经》。天子亲临,借正慧暅、僧都慧旷,京师大德,皆设巨难,顗接问承对,盛启法门。……

晚出住光耀,禅慧双宏,动郭奔随倾音清耳。陈主于广德殿下敕谢云:“今以佛法仰委,亦愿示诸不逮。”于时检括僧尼,无贯者万计。朝议云:“策经落第者,并合休道。”顗表谏曰:“调达诵六万象经,不免地狱;盘特诵一行偈,获罗汉果,笃论道也,岂关多诵!”陈主大悦,即停搜拣,是则万人出家,由顗一谏矣。末为灵耀褊隘,更求闲静,忽梦一人,翼从严正,自称名云:“余冠达也,请住三桥。”顗曰:“冠达梁武法名,三桥岂非光宅耶?”乃移居之。其年四月陈主幸寺修行大施。又讲《仁王》,帝于众中起拜殷勤,储后已下并崇戒范。……

及金陵败覆,策杖荆湘,路次益城,梦老僧曰:“陶侃瑞像敬屈护持。”于即往憩匡山,见远图缋,验其灵也,宛如其梦。不久浔阳反叛寺宇焚烧,独在兹山全无侵扰,信护像之力矣。末划迹云峰,终焉其致。

会大业在藩,任总淮海,承风佩德,钦注相仍,欲遵一戒法奉以为师,乃致书累请。顗初陈寡德,次让名僧,后举同学,三辞不免,乃求四愿,其词曰:“一、虽好学禅,行不称法,年既西夕,远守绳床,抚臆循心,假名而已。吹嘘在彼,恶闻过实,愿勿以禅法见期。二、生在边表,频经离乱,身闇庠序,口拙暄凉。方外虚玄,久非其分,域间撙节,无一可取,虽欲自慎,朴直忤人,愿不责其规矩。三、微欲传灯,以报法恩。若身当戒范,应重去就,去就若重,传灯则阙,去就若轻,则来嫌诮,避嫌安身,未若通法而命,愿许其为法,勿嫌轻动。四、十余年水石之间,因以成性。今王途既一,佛法再兴,谬课庸虚,沐此恩化,内竭朽力,仰酬外护。若丘壑念起,愿随心饮啄以卒残年,许此四心乃赴优旨。”晋王方希净戒,妙愿唯谘,故躬制请戒文。……告曰:“大王为度远济为宗,名实相符义非轻约,今可法名为总持也,用摄相兼之道也。”王顶受其旨教曰:“大师禅慧内融,道之法泽,辄奉名为智者。”自是专师率诱日进幽玄,所获施物六十余事,一时回施悲敬两田,愿使福德增繁用昌家国,便欲返故林。王乃固请,顗曰:“先有明约,事无两违。”即拂衣而起,王不敢重邀,合掌寻送至于城门,顾曰:“国镇不轻,道务致隔,幸观佛化宏护在怀。”王礼望目极衔泣而返。便泝流上江,重寻匡岭,结徒行道频感休征,百越边僧闻风至者,累迹相造。

又上渚宫乡壤,以答生地恩也。道俗延颈,老幼相携,戒场讲坐,众将及万,遂于当阳县玉泉山立精舍,敕给寺额,名为“一音”。其地昔唯荒崄,神兽蛇暴,创寺之后快无忧患。是春亢旱,百姓咸谓神怒。顗到泉源帅众转经,便感云兴雨注,虚谣自灭。总管宜阳公王积,到山礼拜战汗不安,出曰:“积屡经军阵,临危更勇,未尝怖惧,顿如今日。”……

乃从之重现,令着《净名疏》。河东柳顾言、东海徐仪,并才华冑绩,应奉文义,缄封宝藏,王躬受持。后萧妃疾苦,医治无术,王遣开府柳顾言等,致书请命愿救所疾。顗又率侣建斋七日,行金光明忏,至第六夕,忽降异鸟,飞入斋坛,宛转而死,须臾飞去,又闻豕吟之声,众并同瞩。顗曰:“此相现者,妃当愈矣。”鸟死复苏,表盖棺还起;豕幽鸣显,示斋福相乘。至于翌日,患果遂瘳,王大嘉庆,时遇入朝。

旋归台岳,躬率禅门,更行前忏,仍立誓云:“若于三宝有益者,当限此余年;若其徒生,愿速从化。”不久告众曰:“吾当卒此地矣。所以每欲归山,今奉冥告,势当将尽,死后安措西南峰上,累石周尸,植松覆坎,仍立白塔,使见者发心。”又云:商客寄金,医去留药,吾虽不敏,狂子可悲。”仍口授《观心论》,随略疏成,不加点润。命学士智越,往石城寺扫洒,吾于彼佛前命终,施床东壁,面向西方,称阿弥陀佛、波若观音。又遣多然香火,索三衣⑦钵杖,以近身自余道具,分为二分:一奉弥勒,一拟羯磨。有欲进药者,答曰:“药能遣病,留残年乎?病不与身合,药何所遣;年不与心合,药何所留。”……又请进斋饮,答曰:“非但步影而为斋也,能无观无缘即真斋矣。吾生劳毒器死悦休归,世相如是不足多叹。”又出所制《净名疏》,并犀角如意,莲华香炉。与晋王别,遣书七纸,文极该综,词彩风标,嘱以大法。末乃手注疏曰:“如意香炉是大王者,还用仰别,使永布德香,长保如意也。”便令唱《法华经》题。顗赞引曰:“法门父母,慧解由生,本迹宏大,微妙难测,辍斤绝弦于今日矣。”又听《无量寿》竟,仍赞曰:“四十八愿庄严净土,华池宝树易往无人。”云云。又索香汤漱口,说十如⑧、四不生⑨、十法界⑩、三观⑪、四教⑫、四无量⑬、六度⑭等。有问其位者,答曰:“汝等懒种善根,问他功德,如盲问乳,蹶者访路云云。吾不领众必净六根,为他损己,只是五品内位耳。吾诸师友,从观音、势至皆来迎我,波罗提木叉⑮是汝宗仰,四种三昧是汝明导。”又敕维那:“人命将终,闻钟磬声增其正念,唯长唯久气尽为期。云何身冷方复响盘?世间哭泣着服,皆不应作,且各默然,吾将去矣。言已端坐如定,而卒于天台山大石像前,春秋六十有七,即开皇十七年十一月二十四日也。灭后依于遗教而殓焉。

……顗东西重范化通万里,所造大寺三十五所,手度僧众四千余人,写一切经一十五藏,金檀画像十万许区,五十余州道俗受菩萨戒者,不可称纪,传业学士三十二人,习禅学士散流江汉,莫限其数。沙门灌顶侍奉多年,历其景行可二十余纸。

注释

①颖川:今河南许昌。

②华容:今湖南华容县。

③信宿:连续二夜。

④志学之年:即十五岁。因《论语》中孔子曰:“吾十有五而志于学。”而得称。

⑤湘州:相当于今湖南及广东北部、广西东北部。

⑥三三昧:又称三三摩地、三定等,指三种禅定。

⑦三衣:印度僧团准许个人拥有的三种衣服:僧伽梨,即大衣,又称九条衣;郁多罗僧,即上衣,又称七条衣;安陀会,即中衣,又称五条衣。

⑧十如:即十如是。指探究诸法实相应把握之相、性、体、力、作、因、缘、果、报、本末究竟等十种如是。

⑨四不生:乃龙树于《中观论》中所立四种不生之句,以彰显“诸法无生”之义。一般见解多谓一切诸法之生,不外于自生、他生、共生与无因生四种,龙树乃立四句以破斥之。即㈠不自生,谓一切万法不以自己为因而生成。㈡不他生,谓一切万法不以他因而生成。㈢不共生,谓一切万法不以自他为共因而生成。㈣不无因生,谓一切万法不以无因而生成。

⑩十法界:即十界。指迷与悟之世界可分为十种类,即地狱界、饿鬼界、畜生界、修罗界、人间界、天上界、声闻界、缘觉界、菩萨界、佛界等。前六界为凡夫迷界,即六道轮回之世界。后四界乃圣者之悟界,此即六凡四圣。

⑪三观:指三种观法。天台智者大师所立之天台三观,为天台重要法门,为教义与实践之骨架。系对于一切存在作三种观法,即空观、假观、中观,称空假中三观。

⑫四教:系就诸经之内容形式等等,而将佛陀一代之教说判释为四类。据隋代天台宗智显大师所立分为化法四教(佛陀教法大别为藏、通、别、圆等四教)、化仪四教(佛陀教导方式有顿、渐、秘密、不定等四教)。

⑬四无量:佛菩萨为普度众生,令离苦得乐所应具有的四种精神。慈无量、悲无量,喜无量、舍无量。

⑭六度:又作六波罗蜜,为诸部般若经之说。指大乘菩萨所必须实践之六种修行。即布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若。

⑮波罗提木叉:又作波罗底提尼舍、钵喇底提舍那等,指七众防止身口七支等过,远离诸烦恼惑业而得解脱所受持之戒律。