观音菩萨之心髓

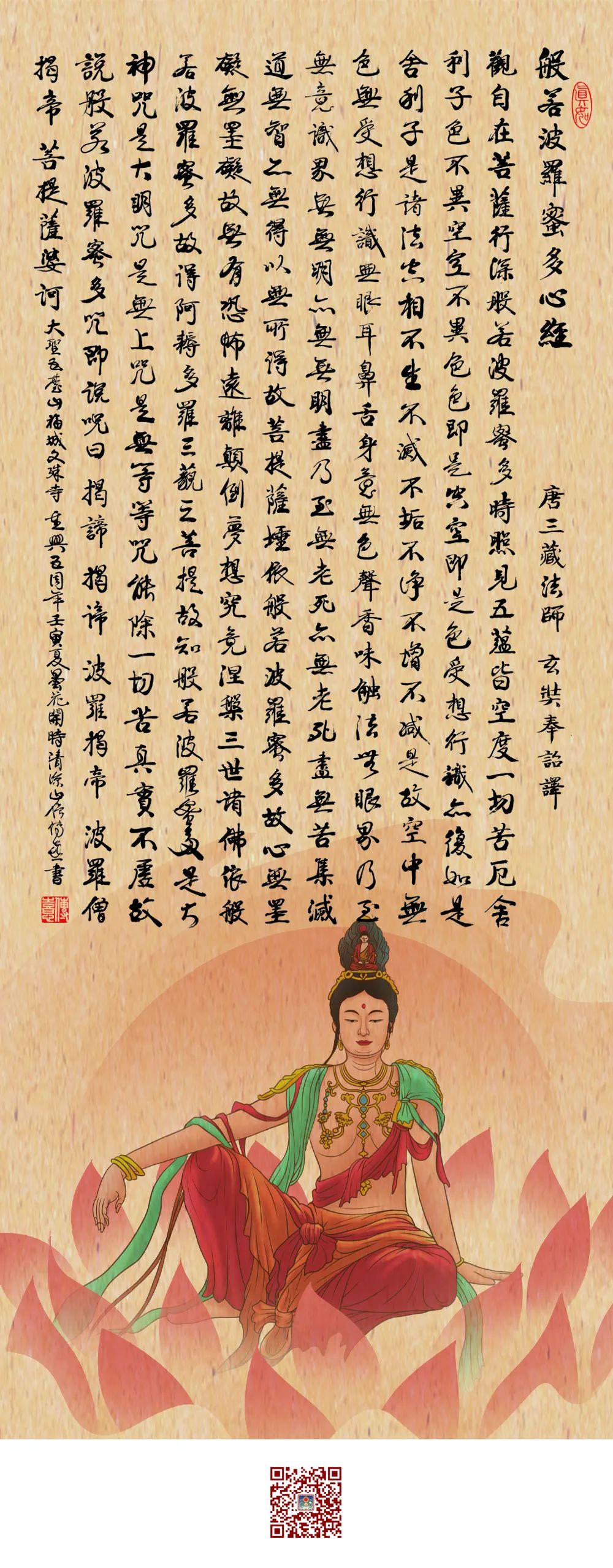

《心经》全称《般若波罗蜜多心经》梵文:

Prajñāpāramitā Hrdaya

又称《观音心经》

.

是史上被译次数最多语种最丰富,

世界流行最广的佛学经典。

般若,梵文Prajna意思为智慧;

波罗蜜多,梵文Paramita 到达彼岸;

“般若波罗蜜多”的意思是

“以智慧到达解脱彼岸”.

The full title of the "Heart Sutra," "Prajñāpāramitā Hrdaya" in Sanskrit, is also known as the "Heart Sutra of Avalokiteshvara." It is one of the most translated and widely disseminated Buddhist scriptures in history, renowned for its extensive reach worldwide. "Prajna" (般若) means wisdom in Sanskrit, and "Paramita" (波罗蜜多) means reaching the other shore. Thus, "Prajñāpāramitā" signifies "reaching the shore of liberation through wisdom."

《心经》由此诞生

释加牟尼成道后,

四十年间,

三转法轮。

第一次是在瓦拉纳希教授四谛;

第二次是在灵鹫山教授般若空性;

第三次是在吠舍离等地教授如来藏。

其中,

在灵鹫山关于“般若空性”的教法被结集起来

统称“八部般若”

即:

《般若放光》、《般若光明》、《般若道行》、《般若胜天王》、《般若文殊问》、

《般若金刚》、《般若大品》、《般若小品》。

《般若波罗密多心经》

摄取这六百卷大般若经要义,

是般若诸部之精华心髓,

故名:《心经》。

观自在菩萨与舍利子

当时在灵鹫山以

“智慧修行”

为主题进行了研究。

《心经》

由此诞生。

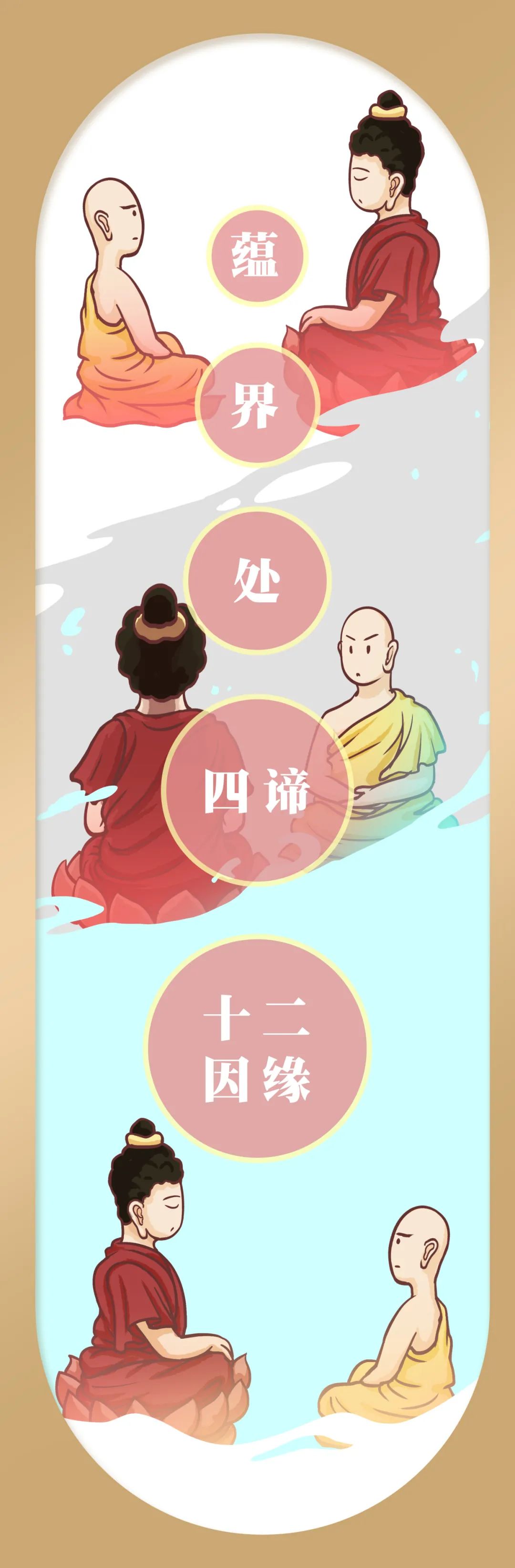

全经260字,

阐述五蕴、三科、四谛、十二因缘等概念

讲述自性本空的佛教义理,

认为般若能度一切苦,

得究竟涅槃,证得菩提果。

该思想被认为是全部般若学说的核心,

故称《心经》。

插画师:Adobe

唐玄奘与《心经》

大约在公元100年前后,

《心经》出现在印度南方安达罗地区,

稍后流行于贵霜帝国,

经克什米尔、于阗传入中国。

公元200年左右,

月氏僧人“支谦”最早将其译成汉语。

至宋朝至少有11版可考汉译。

翻译过《心经》的译经师非常多,

包括我们耳熟能详的鸠摩罗什大师,

但流传最为广泛的仍然是

唐玄奘法师所译版本。

而唐玄奘与《心经》之间

也有着甚深因缘:

贞观三年(公元629年)

玄奘偷渡到天竺取经。

在途径四川省益州今成都时,

夜晚借宿空惠寺,偶遇一位病僧,

他将《心经》授予唐玄奘,

并嘱咐他,

在危难时刻要记得念诵,

可保平安。

唐玄奘在一路向西的过程中,

多次遇难,险些丧命

都是依靠念诵《心经》

化险为夷。

如:途径莫和延继大沙漠,遇到沙尘暴而迷路,同时水壶也打翻。又晒又渴之际,昏迷过去,第二天甚至看到群魔乱舞,恍惚间,他想起病僧的话,开始念诵《心经》。没想到,念诵后,马匹竟然带着他,在一片荒漠里,寻找到了水源。

至此之后,

无论遇到任何艰难险阻,

唐玄奘都会念诵《心经》,

次次都会化险为夷,

屡试不爽。

在经历种种磨砺后,

唐玄奘终于来到了天竺,

而在天竺,

唐玄奘竟然又遇到了那位病僧,

而这位病僧

竟然是

观音菩萨本尊。

插画师:圣朗

《心经》应用的广泛

而帝释天王与魔王波旬之间的战争,

也是依靠念诵《心经》观修空性,

而得以平息。

《心经》应用的场景极为广泛,

开光、超度、消灾、祈福、放生、除障、回遮等。

《心经》被历朝历代帝王将相所拥护,

而当代更是被翻译为日、韩、泰、越南

印尼、英、法、德、俄、荷兰语等等。

是流传最为深广的佛学经典。

插画师:Adobe

观音菩萨成道日之时,

愿《心经》点亮您解脱的明灯,

用智慧一同到达彼岸。