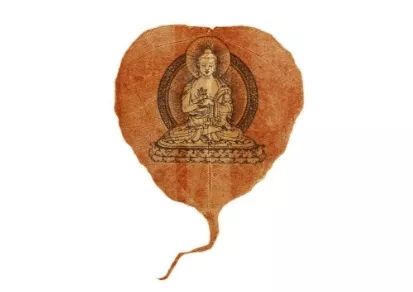

纪念佛陀成道第二日:将一份最珍贵的礼物送给你——菩提心愿文

依着佛的教导,

你做到一分,

身心就会改变一分。

发菩提心时,要“如昔诸善逝”,就是像过去所有的佛一样,转凡而成圣,转自私自利而发起菩提心。什么叫菩提心?利益他人的心,把别人、把众生的利益放在第一位的心。

自私自利就是将自己的利益放在第一位。凡人和圣人的分界线就从这里来的,好人和坏人的分界线也从这里来的。如果你自利的分寸掌握得还好,大家也都还能理解,所谓的“君子爱财、取之有道”,那还能勉强是一个人,但是只要稍微一过度,就容易变成小人。

利他的心,把利益众生作为自己的生命目的,这就是好人乃至圣人的基础。“先发菩提心”,过去一切佛就是从转变心的方面入手, “心”转变了,再循序渐进,所有能够利益众生的方法都去学习。所以,佛法是以利益众生为发心的。

“如是为利生”,“如是”,就是我今天也像诸佛一样,也为了利益众生的缘故发起菩提心。

“复于诸学处,次第勤修学”,这是给自己定的很大的一个功课。所以,学佛不需要其他人管的,你心里面有这个愿,就依愿庄严自己的道场,积累成佛的资粮,这个功课只有你自己才能完成,别人没有办法替代。

菩 提 心

为什么说不要自私自利?为什么要发菩提心?讲得通俗一点,就是一个发起菩提心的人,他的精神力量已经足够强大,已经能摆脱身体狭隘的束缚,他是一个真正能征服自我的人。

一个自私自利的人他还没有看到真相,盘踞在自我的狭小堡垒里,而这个堡垒在无常这个敌人的摧残下终将毁灭。但他还是缩身在里面,他注定将是苦的。

一个发起菩提心的人怎么样呢?已经超越了狭小的自我业力的躯壳,已经能够掌控它,已经能够藐视自我,已经能够向诸佛的境界进步。

一个生命已经足够智慧和强大,已经看破了局部的、短暂的自我存在,已经能够把自己融入到永恒的光明中去,这就叫菩提心。

“菩提心妙宝”,你生起了吗?“未生者当生”,如果已经有了就不要退, 一个精神强大的人就是身作乞丐也是快乐的。所以,一个人是否成功不在于他拥有什么,而在于他的生命的质量达到了什么阶段、什么程度。

菩提心是一种超越了自我的、圣贤的心态,是一种强大的心愿。 好好学佛,你会长养出这种伟大的心灵与智慧的生命状态。菩提心就是一个菩萨的心,它的圆满就是佛的心。凡夫的心里面是没有菩提心的,一旦有了就不再是凡夫,肉体虽然是凡人,心已经是菩萨了,所以,菩提心是我们佛弟子非常重要的标志。

“辗转益增长”,用“辗转”两个字,就好像唐僧西天取经一样,极尽艰难。但无论遇到怎样的境界,只要方向不错,就都会增长你的菩提心。唐僧方向不会错的,他只不过很简单地要向西行,这个“西”代表什么?代表佛的方向。鉴真为什么要往东行呢?他要把佛陀的精神、要把佛的法带到没有光明的地方,带到日本去。

请问鉴真往东行,是不是和往西行是一样的?在地理方位上到日本是往东,但从心理方位上代表着圣贤,西就是在圣贤的方向上,我们讲西方净土。

去传播佛法,方位上的东、西并不代表特殊意义。只是在心灵上,从精神境界上,“西”代表着诸佛菩萨的境界,指向着圣贤之道。所以,无论怎么样辗转,你这一条路不要错了方向,方向不错,你内在的圣贤的品质就会越来越增长。

所以,在这个世间叫“愿不舍觉心”,愿你昼夜,无论是时间面前还是空间面前,都不要迷失自己这颗觉悟的心、高贵的心、圣贤的心。乃至别人不理解时,你做人要“委身菩提行”。

这个“委身”是什么呢?就是种种的逆境、种种的委屈,你为了众生,众生却在骂你。你为了世间众生的利益奉献自己,世人包括你的父母、孩子、亲戚朋友,他们却都不理解。就像出家人,在社会上真正理解的能有几个,但这就是圣贤精神。这种精神是由我们的智慧决定的,纵使众生不理解,觉得我们愚昧、迷信,但是我们清楚自己在做什么。以这样的状态行走在世间,就叫“委身菩提行”。

就像放生一样,螃蟹反过头来咬你一口,还紧咬不放,你怎么办?会不会一脚把螃蟹踩死?不会。你再痛,牙“吱吱”地咬着,也会可怜它。我们在海南岛时,放了一种鱼,嘴里全部是倒刺,一看就知道这种鱼会咬人的。我就跟他们说不要抓到手上去放,直接倒到海里。结果有一条鱼掉出来了。我说不要动,拿东西去装,装了再倒。但有位女信众,我拿着话筒面对着她喊着说:"你不要抓!"她不听,一伸过手就去抓,结果一抓起正想往海里丢的时候,这鱼回过头来正好一口就咬到她的手,血马上就出来了。

所以,这个人就是这么稀奇古怪的,我喊着都没听,后来才知道她原来是卖海鲜的,这就是欠它的。这也就可以知道,业力来的时候,人迷惑得是很厉害的,师父真的拉都拉不了。所以,知道了恶业很厉害,趁没来之前,好好忏悔就很重要。

我们觉悟后,想要行菩萨道,想要“委身菩提行”,就会得“诸佛恒提携,断尽诸魔业”。

刚刚学了两天佛,你觉得我是好人,我戒恶修善,为什么还会遭受业力的侵害呢?这就要知道,你过去不觉悟的时候,身、口、意造下了多少恶业?至于好人,你才做了几天?所以,不要抱怨,也不要对佛法失去信心,这个很重要。

回 向

文殊师利勇猛智

普贤慧行亦复然

我今回向诸善根

随彼一切常修学

声 明

本文由「佛教慧日」微信平台原创

转载请注明出处

公众号:fojiaohuiri608