传喜法师参访邯郸临漳佛教造像博物馆、响堂山石窟

邯郸,传说中人类起源之地。上古时,人类始祖女娲,在这里的古中皇山上抟土造人,炼石补天。数千年来,邯郸曾为战国之赵都、始皇启蒙地、曹操称霸地,风景秀丽、历史悠久,有着醇厚的历史韵味。

2016年6月27日,传喜法师一行参访了邯郸临漳佛教造像博物馆和响堂山石窟。

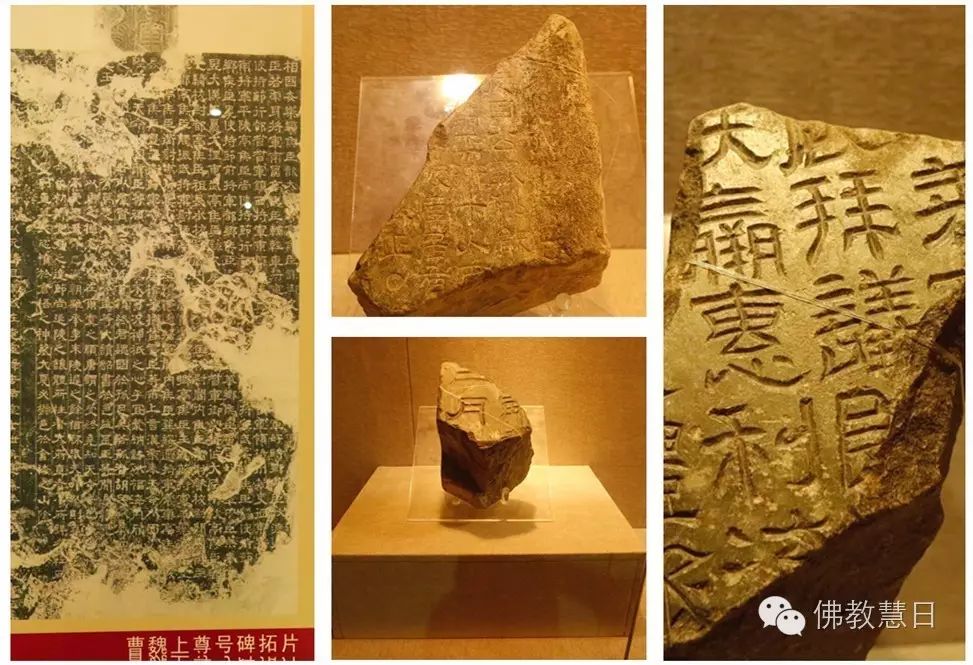

传喜法师一行首先来到全国首座佛造像专题博物馆——临漳佛造像博物馆。

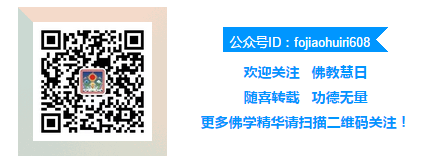

临漳古时称“邺”,曾为曹魏、后赵、冉魏、前燕、东魏、北齐都城,以“三国故地、六朝古都”享誉中外。在邺城,佛教于汉晋时逐渐发展,至后赵时初盛,至东魏、北齐时大盛。据史料记载,当时邺城有寺庙约四千所,僧尼八万人,时为全国佛教中心。

2012年,在邺城遗址东部北吴庄抢救发掘了一处佛造像埋藏坑遗迹,出土的佛造像数量达2895件(块),数量之多、品相之精美,为全国之最。

馆内展出佛造像200余件,系2012年邺城遗址东部北吴庄佛教造像埋藏坑巨量发现的一部分。

北吴庄出土的佛造像,大多为东魏、北齐时期,也有少数北魏和唐代造像。绝大多数为汉白玉造像,少数为青石造像。以背屏式佛造像为主。多数造像保存有较好的彩绘和贴金痕迹,充分显示了北朝晚期邺城作为中原北方地区佛学中心和文化艺术中心的历史地位。

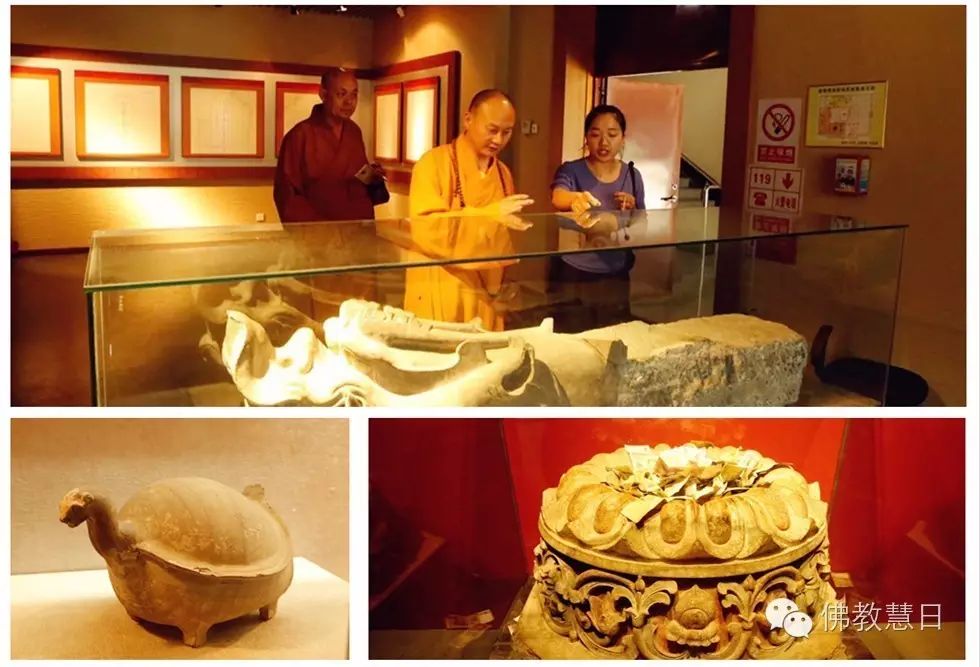

响堂山石窟位于邯郸市峰峰矿区鼓山,分南北两处,相距约15公里。最初开凿于北齐时代,隋、唐、宋、元、明各代均有增凿。石窟幽深,人们在山洞里击掌甩袖,都能发出宏亮的回声,故名“响堂”。现存石窟16座,摩崖造像450余龛,大小造像5000余尊,还有大量刻经、题记等。

法师一行从南响堂石窟开始参访。

南响堂石窟地处鼓山南麓,滏阳河北岸,现存华严洞、般若洞、空洞、阿弥陀洞、释迦洞、力士洞和千佛洞等大小石窟7座。

华严洞为南响堂诸窟规模之最,高4.9米、宽和深各6.3米,因内刻《大方广佛华严经》,而被称为华严洞。窟内南壁正中上部有阿弥陀佛净土图故事的大型浮雕,南面中心柱上部有释迦佛说法图和佛本生故事浮雕。

位于上层的千佛洞,洞壁广造千佛,有大小造像1028尊,故名千佛洞,结构严谨,雕艺精致,尤其是外壁的大型雕刻,窟顶的飞天雕刻,都是绝无伦比的艺术珍品。

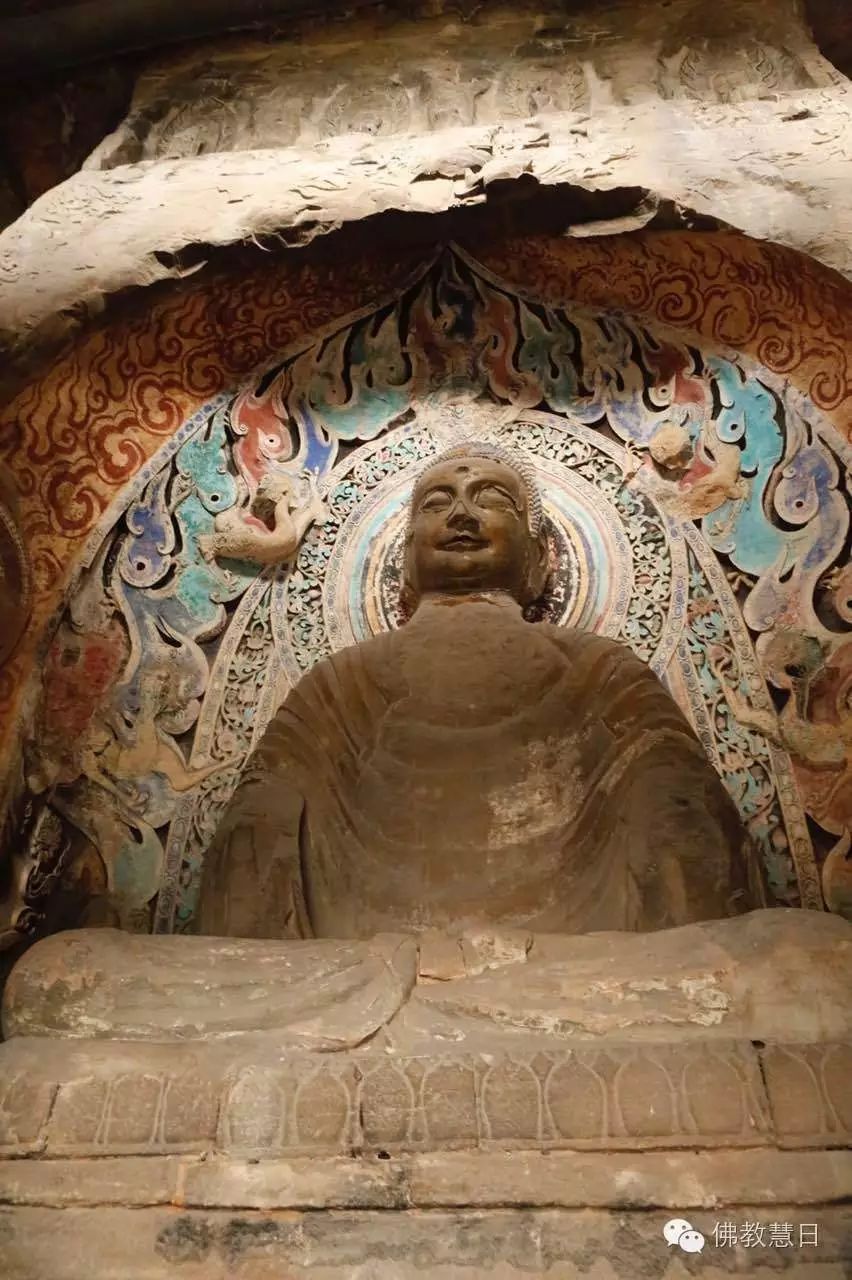

北响堂石窟,以大佛洞装饰最为华丽。窟内进深13.3米,宽13米,高11.4米。正面龛本尊是释迦牟尼坐像,通座高5米,造型匀称,庄重敦厚,为响堂石窟中最大的造像。其背浮雕火焰、忍冬纹七条火龙穿插其间,雕刻精巧,装饰华丽,为北齐高超艺术的代表。

法师在保存较完好的佛像前领众诵《心经》、《往生咒》,振锡杖,顶礼佛像。

响堂山石窟、佛像、花卉等雕刻美观大方,其雕艺承前启后,是中国石窟艺术发展史上从大同云冈到洛阳龙门过渡阶段的一个重要标志,也是研究中国佛教、建筑、雕刻、绘画及书法艺术的重要宝库之一。

参访结束,已是乌云密布、天鼓阵阵,半小时后法师一行下得山来,刚登上车,龙王便洒下甘霖。当车稳步行驶在高速上时,天边挂出了美丽的双道彩虹。法师有感而发,即兴赋诗一首:

浮屠层层接云天,彩虹横跨响堂山。

天鼓阵阵开法眼,甘霖遍洒莲花源。

声明:本文由“佛教慧日”微信平台原创,转载请注明出处。

爱出者爱返 福往者福来 随喜转载 功德无量