佛教中国漫谈之九:一场戏就是一堂教育课

刚才唱的是《钟声偈》,梵呗婉转悠扬,余音绕梁,百听不厌。这也是我们中国的非物质文化遗产,是我们中华民族的国粹“京剧”的四大发源之一的“昆曲”。

像中国传统文化中的巅峰人物,李白、苏东坡都是四川人,他们也都曾沿江而下,到过苏州吴地,在船上听到船家两夫妻的对话,陶醉得不得了,还有诗词留下来,吴侬软语就像唱歌一样。

咿咿呀呀的昆曲,能够把歌、舞、诗、戏糅合成那样精致优美的一种表演形式,以最简单朴素的舞台,表现出最繁复的情感意象来;会听的人打着节拍,越听越享受,听不懂的人就睡着了。但有些大众化的,讲两个小时大家也不会睡觉,高兴地跟着一起乐,就是因为能量级别不高,才会有共振,喜闻乐见。高雅的艺术,没有几个人能欣赏的。这就应了那句话:曲高和寡。佛教虽然这么好,正能量这么高,为什么信的人却不多?所以,真理往往掌握在少数人的手里。

佛教的真理照耀古今。我们现在说科学要以人为本,要体现出人性化。佛教是无以复加地体现出人性化,就是“慈悲”。

因为做佛教音乐会的关系,有些艺人也跟我相熟,昨天应邀在北京有个见面会,当时就跟他们说:艺人,在台下,你可以像个普通人一样享受你的生活,但一上台,你是表法的,你必须要有一个艺人的社会责任心! 哪怕你演坏人,你要演到人人都恨之,不愿意做坏人,不愿意向他学,你就成功了;不要把坏人演得很美,大家都学坏人,那就糟糕了;要把好人演得很好,虽死犹荣,大家都愿意学他,哪怕坏人真是很有钱、很得势,但大家都不愿意学他,你就演到位了。

做个艺人是很了不起的! 中华民族的文化传承里面,艺人承担了非常大的作用。过去没有电影、电视,就是看戏,解放前中国的地方戏曲多达几千种,两三个小时一台戏下来,大家就爱憎分明,就知道什么是好、什么是不好、什么是忠、什么是奸,什么是人生应该学的方向。一场戏就成为一堂很好的教育课。

现在舞台商品化了,演员也商品化了,一场电影有多少票房,直接就参考在商品化里面,在这样的现实中,还是要有所坚持,这样的艺人才会有社会责任感,佛菩萨、天地善神才会加持你。

我们看过去那些老的表演艺术家,他们之所以能够为大家所认可,是因为他们身上所具有的品格,以及他们的精神风华与艺术创造,都已成为后人的财富。

比如,现在的“小沈阳”出名了,他的小品《不差钱》里包含了多少佛法的内容啊? 虽仅几分钟,但它讲了做人的道理:“怎么这么抠呢?做人不能这么抠,眼一闭一睁,一天过去了;一闭不睁,一辈子过去了。”—— 这是“无常”的观念,说笑当中,给人以启迪。想想看,在央视的舞台上几亿人看着你,你的一句话还了得。

吕中

另一位演员吕中,她演过慈禧太后、武则天等很多电影、电视剧,在影片《1942》里,她饰演一个老太太,蒋介石到她家去拜见她,蒋说:“我来看你妈了啊,不是看你的。”然后老太太说:“你说什么啊?我知道最近河南有事啊!”蒋介石又跟老太太说:“是啊,我就是为这事来的,现在我们政府正在想办法,要来帮你们了。”老人家就说:“阿弥陀佛! 诶,这下有救了。”

在北京,我见了吕中就跟她说:“你这句‘阿弥陀佛’功德多大啊!让多少看电影的人,都听到了一句‘阿弥陀佛’!”她说:“台词里原本没有,是我个人加上的。”她为什么要加这句?她心里很明白。

一个演员,你用你的舞台去弘扬正能量,这是非常重要的!

阿弥陀佛!

(未完待续)

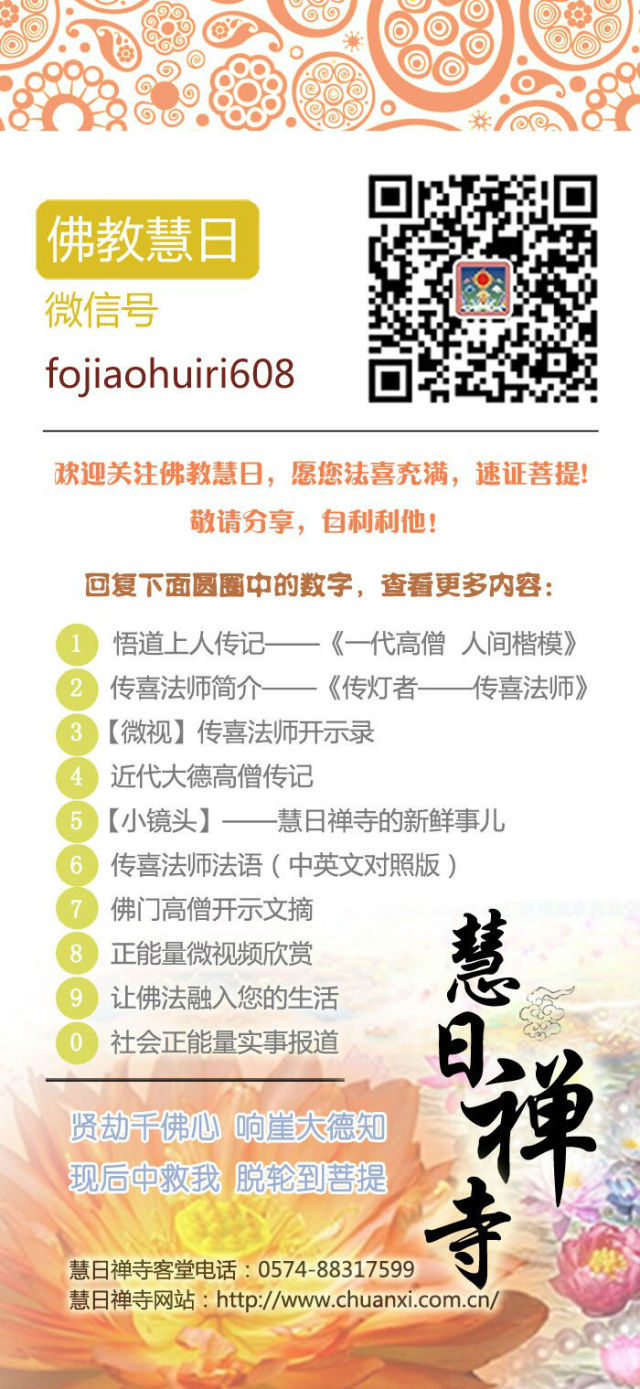

——佛教慧日编辑室

爱出者爱返,福往者福来。随喜转载,功德无量。