【圣者大德】法显精神对中华民族文化的贡献与影响光耀千古

我不顾艰险,志有所存,

置生死于度外,就为达成这万一之希望。

——纪录片《佛国记 • 法显西行》

释法显,本姓龚,平阳郡武阳(今山西临汾)人。据《祐录》记载,法显大师3岁出家,20岁受具足戒,后赴佛教兴盛的中心城市——长安,在那里修学十余载。《出三藏记集》曾这样称赞此时的法显:“志行明敏,仪轨整肃。”

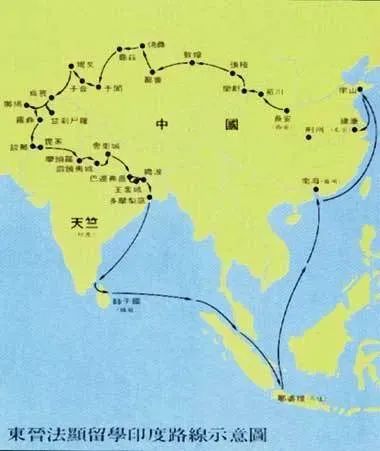

法显是中国历史上有记载的第一位到达印度本土求法的中国人。中国历史上的佛教求法僧,最杰出、最有成就的,公推法显、玄奘和义净,其中法显的年代最早。是在自己60岁之后践行宏愿,踏上不知生死的西行求法之路的。

大愿力行无胆怯

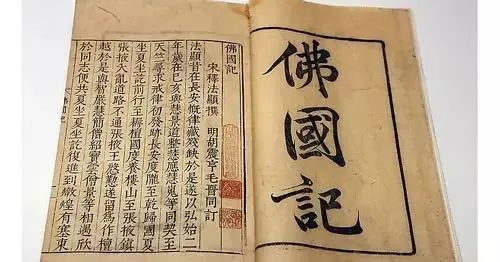

“法显。昔在长安慨律藏残缺。”这是《佛国记》(又称《法显传》、《历游天竺记》等)开篇的第一句话,也是法显大师当年西行求法的目的。

公元4世纪,随着西晋的灭亡,几经战乱和王朝更替,氐族人建立的前秦王朝控制了中国北方大部分地区,和东晋形成南北分立的局面。随着当时前秦王朝统治者的大力推广,中国开始出现许多规模庞大的僧团组织。然而那时,来自于印度的佛教戒律缺乏经论支撑,僧众们没有完整的戒律来进行管理和修行。从而也出现了危害僧团的情况。

这时的法显大师时常感慨戒律的缺失,并立下宏誓大愿,想要寻求最完整的佛教律法。因为这关系到圣教是否可以无误扎实地在中国大地上发扬光大、中国僧团的修行和生活是否可以得到指引、多年战乱中备受疾苦的百姓又是否能获得利益。这样宏大的命题,被这位年老的僧侣毅然决然地体认为是自己一个佛子的重要使命!

公元399年,年过六旬的法显大师,没有思虑自己的年龄和生命的安危,没有畏怯任何可能遇到的风险和挑战,与同修道友慧景、道整、慧应、慧嵬等人一同离开长安,踏上了漫漫的西行之路。

“兵荒马乱、万里关山。”为了达成这万分之一的希望,这位年逾六旬的老人早已把生死置之度外。

许多人说:“啊,我太笨了,没有学过文化,年纪大了,身体不好,烦恼业障重,前世没积善根……”于是把闻思修什么都给放下不顾,浑浑噩噩地虚耗光阴,这其实是找借口偷懒的表现。

万里关山无畏行

“本图不果。命也。奈何。”从出发的那天开始,法显大师就已经做好了失去性命的准备。但为了能够将完整律藏请入故土,清肃佛门乱象,法显无有丝毫畏惧。

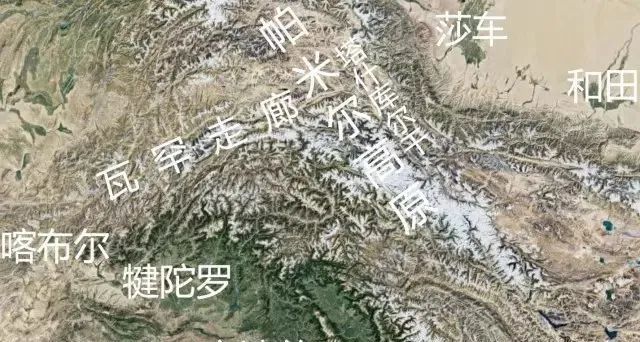

他们从长安出发,穿越群山,途经玉门关,来到白龙堆沙漠。大漠如雪,茫茫一片。“沙河中多有恶鬼热风。遇则皆死无一全者。上无飞鸟下无走兽。”只能以死人枯骨为路标,也只能凭日月判别东西。法显大师一行人就是在这种恶劣的环境下跋涉了17个昼夜,1500里路程,终于穿越了白龙堆沙漠,到达西域的第一小国——鄯善(楼兰)。再之后经过了不甚友好的焉夷国后,他们穿越塔克拉玛干沙漠,来到了于阗国(和田)。这里是曾经西行求法的高僧朱士行的旅程终点,但是这个佛教兴盛、拥有无数佛教典籍的国家也没有拦住已穿越两个沙漠的六旬老者。

他们选择——继续前进!

葱岭(帕米尔高原,今昆仑山、天山一带)上终年积雪,如果遇到雪崩就一命呜呼。经过一个月的艰苦跋涉,他们成功穿越葱岭。背井离乡三年,他们终于来到了求法的目的地:印度天竺。

其时的天竺有大大小小三十多个国家。法显大师越过了佛法东传的起点陀历国,然后要渡过当时极其凶险的印度河向北天竺内部挺进。无桥无舟,河流湍急,两岸陡峭。法显一行拽着悬索过河。这一路凶险艰难之处甚多,乃是汉代通西域的张骞、甘英不曾涉足的。但北天竺诸国戒律都是口口相传,无记载可寻。于是法显决定继续南行,去南印度寻法。但此时,很多同伴觉得既然已经到了佛国圣地应该可动身返回,或寻觅其他名师求法,最后只剩下了两人相随。

为了达到目标,他们三人必须要第二次翻越雪山——塞费德科山脉。在这个雪山上,他们遇到了骤起的寒风,同行僧侣慧景,因大病初愈,然身体不支,终丧命于此。法显大师手抚尸身哭泣不已:“本来早有此准备,这是天命,有什么办法呢?”恶劣的环境和同伴的死亡非但没有让他怯懦,反而令他意志更为坚定。

鹿野苑遗址

翻越雪山后,终于进入中印度境内。经过一年的跋涉,法显大师来到了佛祖的故乡迦维罗卫城。本以为这里可以找到戒律经藏,但往昔的盛景也已凋零,颓壁残垣四处可见。怅然若失的法显大师又抱着最后一线希望来到摩羯陀国的首都巴连弗城,终于在城中大乘寺找到了自己梦寐以求的佛教律藏。

世人为了世间的目标,尚且愿意付出精进与勇气,那我们为了正法为什么不能呢?在求学正法的过程中,遇到困难是很正常的,此时不能脆弱,更不能退失信心,而应该依止“四依”(依法不依人、依义不依语、依智不依识、依了义经不依不了义经)来修行。

不忘初心踏归程

到达中印度摩羯陀国的法显大师,虽然已经年逾古稀,但彷如进入佛国的天堂。大师在中印度的摩诃僧伽蓝取得《摩诃僧祇律》。据说,这就是祇洹精舍所传的律本,十八部律由其衍生而出,是佛陀在世时,大众所共同奉行的法规。此外,他又得到《萨婆多部钞律》七千偈、《杂阿毗昙心论》六千偈、《綖经》二千五百偈、《方等般泥洹经》五千偈及《摩诃僧祇阿毗昙论》。大师在印度停留期间,也用心学习梵文与梵语,抄得经律等,达成他入印度求律的目的与愿望。三年之后,法显老人则不忘初心拟启程归国:为中土汉地带回完整的律藏,完善中国的佛教僧侣的戒律体系,使佛法在故土广弘!最终他一人担负起运送所抄经典回国的重任!法显大师在《佛国记》中只是简单一句写到:“欲令戒律流通汉地,于是独还。”

为了让律藏可以安全回国,他的归途选择了海路。于是一路南下,一边探寻海路,一边继续搜学佛法。在多摩梨底国(今孟加拉国的塔姆鲁克)法显大师又用了两年学习佛像的描绘。

后来,为了寻找东归港口和佛教里更多的瑰宝,法显大师来到了“佛法之岛”狮子国斯里兰卡。法显大师在这里的无畏山寺发现了如《弥沙塞律藏本》等许多珍贵的戒律典籍。这让当时已72岁、本来已经踏上归程的法显再度停留下来开始学习和抄写,于此地又滞留2年。“尽可能多地将佛祖的教诲抄写下来,带回缺少戒律典籍的中国故土。”这是垂垂老者心中最大的愿望!

按照《佛国记》记载,“法显大师发长安6年到中印国。停经6年。还经3年达青州。”故土终于迎回了为了求法而艰辛漂泊了15年之久的老人。年逾花甲西行求法,已近耄耋东归送经。

法显大师途中穿越30余国,历经千辛万苦,带回的经书有《摩诃僧祗律》、《萨婆多部钞律》、《杂阿毗昙心》、《方等般泥洹经》、《綖经》、《摩诃僧祗阿毗昙》、《弥沙塞律藏本》、《长阿含经》、《杂阿含经》、《杂藏》等12部,60余卷。

义熙九年,法显大师到京都建康,在道场寺与来自尼泊尔的僧人佛陀跋陀罗一起,译出佛家五大戒律之一的《摩诃僧祇律》四十卷、《僧祇比丘戒本》一卷、《僧尼戒本》一卷、《大般泥洹经》六卷、《杂藏经》、《杂阿毘昙心论》等,共计百万余言。这极大地丰富了中土佛教律藏的内容,为汉传佛教的正本清源、整肃仪轨做出了不可磨灭的贡献。而他独自翻译出的《大般泥洹经》,更是在佛教思想史上闪耀着继往开来的光辉。

大无畏精神

回首一生,法显大师再无憾事。后于荆州(今湖北江陵)的辛寺中圆寂,享年八十六岁。在这里完成了《法显传》,又名《佛国记》,将自己的旅程完整记录下来。

梁启超对法显大师所行之种种难行之事发表感慨道:“无他故焉,一方面在学问上力求真是之欲望,烈热炽然;一方面在宗教上悲悯众生牺牲自己之信条,奉仰坚决。故无论历何艰险,不屈不挠,常人视为莫大之恐怖罣碍者,彼辈皆夷然不以介其胸。此所以能独来独往,而所创造者乃无量也。呜呼!后之学子,闻其风者,可以兴矣。”

一位老者,一个宏愿,二行脚印,十余年苦行,百千精进,万般艰辛。一连串坚毅精进的脚印,为了求法而舍生忘死的大无畏精神……法显大师在佛教史上,不独为佛教的高僧,在我国留学史上也是空前的第一人,他对民族文化的贡献与影响,可说是光耀千古。