纪念圆瑛法师圆寂70周年|近现代中国佛教界爱国爱教的旗帜与楷模

圆瑛

法师

。

是近现代佛教中国化的奠基者与实践者

是近现代中国佛教界爱国爱教的旗帜与楷模

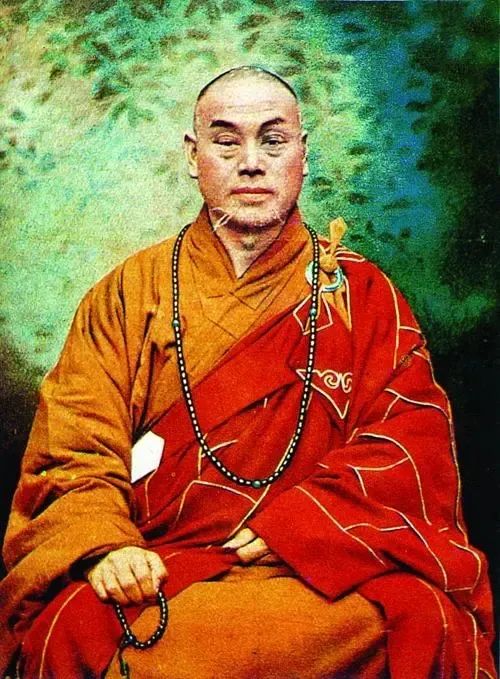

圆瑛大师(1878年-1953年),我国近现代史上著名爱国高僧,中国佛教协会首任会长。时逢圆瑛大师诞辰一百四十五周年暨圆寂七十周年,为缅怀圆瑛法师为中国佛教做出的卓绝贡献,进一步发扬法师爱国爱教精神,着力推进新时代佛教中国化,2023年7月21日,中国佛教协会在北京广济寺举办纪念圆瑛法师圆寂七十周年座谈会。

中国佛教协会会长演觉法师出席座谈会并讲话。演觉会长表示,圆瑛法师的一生,是爱国爱教、维护和平的一生,是解行相应、弘扬佛法的一生,是慈悲济世、服务社会的一生,是重视教育、培养人才的一生。纵观圆瑛法师一生的行愿,他以出世精神,做入世事业,毕生致力于近现代中国佛教复兴,是近现代佛教中国化的奠基者与实践者,是近现代中国佛教界爱国爱教的旗帜与楷模。

演觉会长强调,在圆瑛法师圆寂七十年后的今天,全国佛教界应以实际行动,学习他爱国爱教的伟大精神,学习他律己利人、济世度生的高尚品行,学习他与时俱进、契理契机的进取之心,继承先辈遗志,在党和政府的坚强领导下,深入推进佛教中国化,积极与社会主义社会相适应,扬帆新时代,奋楫新征程,为全面建成社会主义现代化强国、全面推进中华民族伟大复兴贡献智慧和力量。

大

师

出

家

圆瑛大师,俗姓吴,出家后法名宏悟,字圆瑛,号韬光,又号一吼堂主人。他是福建省古田县人,父名元云,母亲阙氏,因祷于观世音菩萨,梦观音送子至,于清光绪四年(一八七八)生此子。

在圆瑛大师五、六岁的时候,父母先后去世,由叔父照应他的生活。入塾读书,十分颖悟。年龄渐长,感到身世孤零,人生如幻,欲出家为僧,叔父不许。十九岁时,生了一场大病,病中发愿,如获痊愈,决出家修行。后来病愈,便到福州鼓山拜兴化梅峰寺增西上人为师,剃度出家。翌年,到涌泉寺依妙莲和尚受具足戒,并从学习教律仪。未几,到福州大雪峰寺随达公和尚修苦行,充当饭头菜头,任劳任怨不以为苦。

二十一岁时,发心行脚参访。他先到常州天宁寺,依冶开老和尚参究禅宗心法,老和尚焘严峻,对弟子不稍宽假,因之获益者众。圆瑛在天宁寺学习四年,继之又到宁波天童寺,依八指头陀敬安禅师习禅定,一心参究。其间他又随道阶、谛闲、祖印、慧明诸师学习天台教观,前后有六年之久。由于圆瑛学习努力,使他在佛学和修持上,有了深厚的基础和成就。

圆瑛大师在天童寺从敬安和尚习禅那一段时间,是光绪二十七年到三十三年。光绪三十年,年方十六岁的太虚,依小九华寺的监院士达和尚出家,十八岁到天童寺,任寺中禅房,听道阶法师讲《法华经》。由于太虚天资颖悟,在学僧中有如鹤立鸡群,甚受道阶的重视,许之为法器。以此,圆瑛与太虚亦结为好友,二人曾于是年七月的“等自姿日”,在天童寺御书楼,结为盟兄弟。圆瑛是年二十九岁,已以擅长文字著称,他手撰盟书,文采可观,盟书文曰:

夫纲常之大,莫过于五伦,而兄弟、朋友,乃五轮之二也。世有生无兄弟,以异性结手足之亲,分列友朋,高盟考腹心之托。即如秘园结义,管鲍通财,同安乐,千载咸钦义气。而吾侪身居方外,迹脱尘中,虽曰割爱辞亲,尤贵揖师处友,然有善者焉,有恶者焉;善者固可有益于身心,恶者难免转妨乎道业。悟自投身法苑,访道禅林,所见同胞如许,求其如第之少年聪敏,有志进修者,亦罕逢其匹也。

文中“悟自投身法苑”一句,悟是“弘悟”,是他的法名。

圆瑛在天童寺时,另外结了两位朋友,一位是后来厦门南普陀的住持会泉,一位是民国初年到南洋弘化的转道。由于转移的关系,他后来也曾到南洋弘法,并与转道重修泉州的千年古刹开元寺。

护

国

事

迹

1931年“九·一八”事变爆发,日本侵略者出兵强占中国东北三省。适值此年,圆瑛大师被选举为中国佛教会主席。他目睹流亡到关内无家可归、颠沛流离的关外同胞,耳闻日本侵略军在东北的种种暴行,深怀国土沦丧之痛,感到自己作为全国佛教会主席、中华民族的一份子,应为御侮救亡尽力,有责任唤起民众抗敌卫国。因此,在“九·一八”事变后不久,圆瑛大师便在上海圆明讲堂亲自主持了护国道场,并以全国佛教会主席的名义通告各地佛教会组织启建护国道场,并致电蒙藏院,要求制止日本强占我国土之侵略行为。

在圆瑛大师的倡导下,全国各地的寺庙都启建了护国道场,一时间各寺庙香烟缭绕,听者云集。圆瑛大师从佛教的角度阐释保家护国的道理,起到了号召民众起来抗敌的重要作用。当日本侵略军大举进攻华北时,圆瑛大师又在上海发起启建丙子护国息灾法会,并请在苏州闭关的印光法师至上海说法,号召全国佛教徒奋起抗暴卫国,为抗日将士捐款。印光法师“每日说法2小时,万众围绕,盛极一时,圆满日皈依者千余人。”

中日两国一衣带水,又同为崇尚佛教的国家。“九·一八”事变爆发后,圆瑛大师即以中国佛教会主席的名义致函日本佛教界,号召日本佛教界“共奋无畏之精神,唤醒全国民众”,“制止在华军阀之暴行”。在函中,圆瑛大师指出:“我佛以慈悲平等救世为主义,贵国号称信奉佛教,对国际间应实施慈悲平等主义,而造成东亚之和平,进一步而造成世界之和平。”从佛学的角度,阐明了处理国际关系所应持的平等原则。圆瑛大师致日本佛教界的函,语重心长,富有说服力,不仅在日本佛教界产生很大反响,而且在东南亚佛教徒中产生了深远的影响。

1937年10月以后,圆瑛大师几度携带其随侍弟子明旸法师出国,分赴新加坡、吉隆坡、槟榔屿、怡保、马六甲等地讲经说法,筹款救国。每到一处不仅得到当地佛教界的欢迎,而且得到广大华侨的热忱捐助,为抗日救灾,筹集了大批款项。至1939年止,总计募得10万余元,并陆续汇往上海,充当抗战经费。

佛经说,菩萨云游四海,普渡众生于水火苦难之中。1937年“卢沟桥事变”后,日本发动了全面的侵华战争,置中国人民于巨大的战火苦难之中。对此,圆瑛大师对身边的弟子说,菩萨慈悲,“不能一任强暴欺凌迫害”,“不能坐视弱小无罪者横遭杀戮”,“岂能眼看着无数生灵在敌机疯狂滥炸下殒命”,尤其不忍听那“为了抗击日寇而负伤在沙场上断臂折足的战士哀号”。作为佛家弟子应秉承菩萨原义,行救苦救难之责。“卢沟桥事变”一爆发,圆瑛大师就主持召开了中国佛教会常务理事紧急会议,会议决定成立中国佛教会灾区救护团,由他亲任团长,并紧急通知京(南京)沪地区各寺庙派出200多名年青僧众,往上海玉佛寺报到,成立中国佛教会灾区救护团第一京沪僧侣救护队。随后,第二汉口僧侣救护队、第三宁波僧侣救护队相继成立。

身为救护团团长的圆瑛大师,要求参加救护队的每位僧侣,发扬佛教救世的“大无畏”、“大无我”、“大慈悲”的三大精神,无所畏惧,不怕脏、不怕累、不怕苦、不怕难、不怕死,“忘却身家之我见”,以大慈大悲去救苦救难。僧侣救护队深入前线,穿梭于枪林弹雨之中,救死扶伤,护送难民。仅京沪队第一分队,“出入江湾、闸北、大场等前线,抢救受伤战士不下万人”。本为不染血腥的清静之地的寺庙也辟为收容战地伤兵的佛教医院和接纳灾区难民的佛教收容所。

1937年冬,上海沦陷。经过激战后的上海已是废墟一片,尸横遍野。阵亡的中国士兵和罹难的难民的遗骸,日军不准收埋,中国居民又无人敢冒杀头之险过问。岂能让卫国抗敌的战士曝尸郊野,让罹祸难民的尸骸遗抛沟壑?圆瑛大师以大无畏精神,发起组织掩埋队,由玉佛寺、法藏寺、清凉寺、国恩寺、关帝庙、报本堂等寺庙的僧众和香工组成,圆瑛大师亲任总队长。每天用4辆汽车,由掩埋队将尸体一具一具地抬上车,送到郊外掩埋。昼夜不停,花了3个多月时间,总计掩埋尸体一万多具。圆瑛大师率领中国佛教界在抗敌救灾方面的一系列义举,获得了国内外的高度赞扬,当时国民党军将领陈诚也不得不承认:“真正到前线上去救护的只有他们。”

圆瑛大师的正义行为,当然引起日本侵略者的忌恨。由于圆瑛大师在国内外民众中有很大的影响力,日本侵略者先是对他进行拉拢,要他出任“中日佛教会会长”,企图以此控制中国佛教界,进而控制中国民众,遭到圆瑛法师的严辞拒绝。

软的不行,日本侵略者就露出狰狞面目,1939年农历九月初一,时逢上海圆明讲堂莲池念佛会成立纪念之时,正当圆瑛大师在殿堂上供礼佛,日本宪兵突然包围了圆明讲堂,以抗日的罪名逮捕了圆瑛大师等人,押往上海北四川路日本宪兵司令部进行刑讯,企图威逼圆瑛大师承认并声明抗日有罪。圆瑛大师大义懔然面对侵略者的刑具,毫不屈服,高声念佛。

随后,日寇又将他押往南京的日本宪兵司令部,由日本的所谓佛学专家进行刑讯。这些专家被圆瑛大师高深的佛理驳得哑口无言。理屈词穷的日寇恼羞成怒,对圆瑛大师进行百般肉体折磨,每天都折磨至深夜不止,几度使其昏厥不省人事,企图迫其就范。但圆瑛大师心系民众,深信自身的痛苦可以减免众生的痛苦。最后,日寇无计可施,又因圆瑛大师名播中外,众望所归,在日本也有很高的声誉,最后,只好将他释放。脱离虎口的圆瑛大师,仍然不改初衷,为抗敌救灾而奔走呼号。

爱

国

爱

教

自民国十八年以来,圆瑛大师一直连任中国佛教会会长,领导全国佛教。

1929年,圆瑛大师在福州面向军人作《国民应尽天职》的讲演,后发表于《世界佛教居士林林刊》第23期上。他说:

“天职者,天然之职任也。国民生在宇宙之间,国家领土之内,则爱国一事,就是人之天职,无有一人,不负这种责任。古云:“国家兴亡,匹夫有责。”必定有爱国心,方才可算得有国民资格,若无爱国心,则失国民资格。圆瑛虽居僧界,为佛教之信徒,究竟同是国民一分子,所以当具爱国之心肠,时切爱民之观念。”

1942年6月,圆瑛大师在天津佛教居士林发表《和平与慈悲》演讲,他说:

“佛教流行,其隐显盛衰之迹,必视国体为转移”,“教藉政而益显”,“政必藉教以相成”,指出“爱教,即所以爱国也”。

圆瑛大师在《佛儒教理同归一辙》一文中指出:

“世界之人,各各能把‘我’字看得轻,自然能为社会国家服务;能把这个我见打得破,自然能致社会国家于和平。”

他出访南洋时,于新加坡工商学校发表《佛法之精神》演讲,指出:

“佛教既是积极救世的,则与社会国家,均有密切之关系。凡抱爱群爱国思想家,皆当极力提倡,极力研究,极力宣传,但得佛教慈悲之旨,而能普及,自可弭杀机于无形,化战器为无用。汝也存慈悲之心,我也存慈悲之心,个个皆存慈悲之心,则世界全无苦境,尽成乐观,岂不是不求和平而自得和平耶?”。

1952年9月25日,在北京广济寺召开的佛教界人士座谈会上,圆瑛大师作了《爱教必须爱国》的讲话:

“新中国的佛教徒认为参加爱国主义的学习和运动也是弘法利生的一种方式,与佛陀遗教并无违背,因为新中国是人民政权,凡是人民在做的事情,都是有益于人民的。有益于人民的事,佛教徒都应该做,这样才能和全体人民打成一片,能使大家认识佛陀的真精神以扩大佛陀的影响。中国佛教徒在解放以后的一切工作,大都本着这个精神做的。”

他认定新中国政权的性质是属于人民的政权,在新中国的大家庭里,中国佛教徒应当也必须更加热爱祖国,与人民打成一片。由于圆瑛大师当时在佛教界的崇高声望和地位,他的立场与言论,对当时刚刚建立起来的新中国的佛教徒们的影响是巨大的。

1952年,亚太和平会议在北京召开之前,圆瑛大师致函表示热烈拥护。新华社9月8日报道说:“曾在抗日战争前担任过中国佛教会理事长的圆瑛和尚,最近写信给中国人民保卫世界和平委员会郭沫若主席和彭真、陈叔通副主席,拥护将在北京举行的亚洲及太平洋区域和平会议。他在信里说,亚洲及太平洋区域和平会议,为人类之福祉,是当前保卫世界和平的伟大事业。佛教的慈悲教义,是爱好和平的,尤其是佛教的大乘无我利他的精神,是争取和平,拯救和平,以众生的利益为利益。”

1952年秋,大师(前坐者)在北京中南海召开亚洲及太平洋区域和平会议时和赵朴初居士(右立者)及明旸法师(左立者)合影。

1952年10月,圆瑛大师以75岁高龄,出席了在北京召开的亚洲及太平洋区域和平会议。他在欢迎大会上,发表了《佛教徒团结起来,争取和平,保卫和平》的演讲,他说:

“我们佛教徒既为佛子,当作佛事。什么是佛事?这伟大的和平运动,真是佛事!和平能够实现,使全世界的人民免受战争的痛苦。所以我们佛教徒每个人都应该做这个和平运动的大佛事!圆瑛希望我们北京的佛教徒和全国的佛教徒,大家紧密地团结起来,为亚洲及太平洋区域和平工作而努力。”

1953年3月,他在《人民日报》发表文章,为中国共产党领导建立的社会主义新中国而欢欣鼓舞,号召大家热爱和平,珍惜和平,文中说:

“作为一个76岁的佛教僧人,几十年来,我曾为我们国家和人民在侵略者压迫下的苦难而悲痛过;三年多来,我又为我们新中国成立后的国家和人民的幸福而欢欣鼓舞。我深深体会到,我们的政府和人民如何在为国内和平建设而努力,为国际和平事业而努力。我们珍视和平,我们热爱和平。这是不难理解的,只有受尽了战争苦难的人,才愈知道和平之可贵。”

1953年,陈质如、赵朴初、周叔迦等在北京筹备中国佛教协会,圆瑛大师被推为第一任会长。同年秋,圆瑛大师因积劳成疾,健康情况恶化,决意归老于宁波天童寺。临行之时,写下遗嘱,交赵朴初居士,留待身后发表。圆瑛大师在生命的最后时刻,仍不忘号召佛教徒利民护国,饶益有情,爱党爱国爱社会主义。

圆瑛大师一生著述甚多,主要著如《大乘起信论讲义》、《首楞严经讲读》、《圆觉经讲义》、《金刚经讲义》、《一吼堂诗集》、《一吼堂文集》等近二十种,门人弟子编辑为《圆瑛法汇》行世。

圆 瑛 大 师

以出世精神,做入世事业,毕生致力于近现代中国佛教复兴,是近现代佛教中国化的奠基者与实践者,是近现代中国佛教界爱国爱教的旗帜与楷模。

月明天心

关注更多分享

天心素食

关注美味分享

往

期

回

顾

- 相关文章

- · 福田应供,古德流风 ——纪念圆瑛大师诞辰一百四十五周年暨圆寂七十周年

- · 丕振宗风,护国济世——缅怀一代宗师圆瑛大师

- · 真正的修行人,是想尽一切办法利益众生

- · 不同佛前之最初发心(六)

- · 让生命与三宝同频共振

- · 出家纪念日,最大的恩者是师父

- · 如果让我选择一百次,我一百次都会选择出家

- · 感恩法乳之源

- · 二十九周年出家纪念 | 这一天,最大的恩者是师父

- · 这三年时光,始终鼓舞着我一路前行 ......

- · 出家人是这世间的解脱宝幢

- · 佛法得以传承,是出家纪念日最好的纪念

- · 每一个灵魂的终极追问,都可以在佛教里找到答案

- · 悟道法师:念佛法门之精要

- · 这是我出家路上,最特别的三年

- · 《河清海晏》| 缅怀上海下晏大长老

- · 在得定、发慧之前,修行的一个重点

- · 三宝地里,生命的方向怎么定位

- · 不同佛前之最初发心(五)

- · 生命终将归于何处?