这十种方法,助你打造完美人格

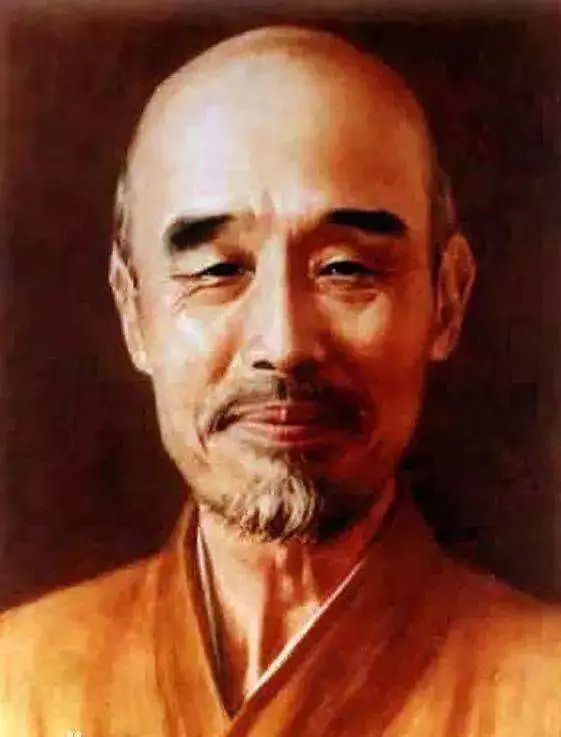

弘一大师,民国四大高僧之一,法名演音,法号弘一,晚号晚晴老人,南山律宗第十一代祖师。

1933年新春伊始,弘一法师在厦门妙释寺作《改过实验谈》一讲,新的一年,对其他人来讲是万象更新,而对弘一法师而言,则是“改过自新”,他总结了十大改过迁善之法,这是弘一法师在他五十年的人生中间,学道总结出来的圣贤之道。

壹

虚 心

如果心是满的,那就进不了别的东西了,必须得虚心。不虚心的话,我们学别的东西学不进去,只能看到别人的缺点和问题,我们往往会单纯的用自己心里面堆满的问题,去观照别人。

孔子说过:“五十以学易,可以无大过矣。”学孔子说到五十岁开始易,可以无大过了。孔子过去也有很多的追求、抱负,周游列国,想把自己的抱负施展出来,结果每次都被撵跑了,他说自己像丧家之犬一样给赶回来了,赶回家里面,外面没有路了,结果自己在家里面开辟了一条最伟大的路,就是教书育人。

另外他还说,“闻义不能徙,不善不能改,是吾忧也。”听到了有道理的话,知道了有不善的、不对的,你不改,不见贤思齐,这才是最可怕的事。

人要虚心、虔诚地求学,不要自以为是,把别人的告诫、建议、提点当做耳边风。茫茫人海中,总有一山更比一山高,没有人是能够达到绝对的巅峰的,唯一能不断保鲜自身优势的,只有不断向身边优秀的人学习,借人之智,修善自己。

千万不做固步自封的愚昧者,要时刻抱着“天外有天,人外有人”的心态向人虚心学习。

慎 独

贰

曾子曾言:“十目所视,十手所指,其严乎!”个人的言论行动总是在群众的监督之下,不允许做坏事,做了也不可能隐瞒。又引诗云:“战战兢兢,如临深渊,如履薄冰。”修身之道,最难是养心,养心最难之处,又是慎独。慎独,是独自一人时,亦有一双慧眼观照自己,不做出格事,不说出格话。

“慎独”一词,出自秦汉之际儒家著作《礼记?中庸》一书:“莫见乎隐,莫显乎微,故君子慎其独也。”所谓慎独,就是在别人不能看见的时候,能慎重行事;在别人不能听到的时候,能保持清醒。

修身之道,最难是养心,养心最难之处,又是慎独。慎独,是独自一人时,亦有一双慧眼观照自己,不做出格事,不说出格话。

慎独,之于他人是坦荡,之于自己,则是心安。

叁

宽 厚

造物所忌,曰刻曰巧。圣贤处事,惟宽惟厚。宽厚指的是待人接物的宽容和厚道。

宽厚能养大气,“厚”是厚德载物,“宽”是雅量容人。宽厚就是大气做人,能容人之短、容人之过,能为别人着想。宽厚就是懂得忍让,懂得吃亏,被误解也不会反应过度,受点伤害也不会以牙还牙。

北宋大臣吕蒙正刚做宰相时,在上朝时有一个官员隔着帘子指着他,非常鄙夷地说:“这种货色的人也能做宰相吗?”

吕蒙正装作没有听见就走过去了。他的同僚很生气,要追问那个官员的姓名,被吕蒙正制止了。

到了下朝的时候,这位同僚仍然为他鸣不平,后悔没有问出说话人的姓名。吕蒙正说:“干嘛要知道呢,一旦知道了这人的姓名,就不容易忘记,不知道不是更好吗?”

这真是“宰相肚里能撑船”,与其知道是谁伤害了自己后再原谅,不如一开始就忘掉伤害。

宽厚是一种潇洒悠然的风度。世事如棋,退一步更能盘活一盘棋;心田似海,纳百川方见大气之磅礴。

宽厚是一种智慧处世的态度。宽厚处世,才能化干戈为玉帛,变一堵墙为一条路;才能开一扇方便之门,闭一张是非之口,才能满怀清风明月,抛下烦恼纠缠。

吃 亏

肆

古人云:“我不识何等为君子,但看每事肯吃亏的便是。我不识何等为小人,但看每事好便宜的便是。”古时有贤人某临终,子孙请遗训,贤人曰:“无他言,尔等只要学吃亏。”

东汉有个特别出名的太后,叫邓绥。她的德行很高,很受人民爱戴。十几岁入宫后,她就一直都很谦让,一直都安心做她的贵人,从来不去争宠,也不去抢什么东西。

当时的皇后和贵人都很厉害,她又太优秀,遭到皇后的嫉妒,她就更是小心,更是谦虚礼让了,从不卖弄、从不出头、从不争宠,从不接受特权,就连汉和帝召她,她都称病不去,生怕汉和帝宠幸她多于宠幸皇后。

但她越是礼让,汉和帝和众人就觉得她越好,皇后也越是妒忌她,后来皇后陷害她却遭到揭发,汉和帝就改立邓绥为后。

邓绥做了皇后之后仍然不张扬,不让汉和帝对她家人太好,她一直保持低调,哪怕有很高的权位,也从不像其他女子那样骄纵。

后来汉和帝驾崩,太子又很小,邓绥就以太后之身临朝听政,在位十多年,做了很多好事,让社会能够安宁,百姓能相对幸福,而且她始终非常注意,不让外戚为祸,临死前还不忘大赦天下、叮嘱亲人不要乱政。

所以,最后人人都记得她。她什么也不抢不争,但什么都有了。这就是典型的吃亏是福,看起来,她一直都在吃亏,生怕自己占了便宜,但最后她得到的都是最好的东西。

伍

寡 言

此事最为紧要。孔子云:“驷不及舌”,可畏哉!一句话说出口,四匹马拉的车也追不回。所以说话应慎重,否则难以收回。

好言者,是非多。谨言慎行、适时闭口,方能安稳处世。《菜根谭》有言:“十语九中,未必称奇;十谋九成,未必归功。君子所以宁默毋躁,宁掘毋巧。”心有如泰山之稳重者,从不人前人后侃侃而谈,更不会言论他人是非,他们善于观察事物、认真倾听,毕竟成为一个善于倾听的好听众未必比成为一个言辞畅快的演说家简单。

不 说 人 过

陆

古人云:“时时检点自己且不暇,岂有功夫检点他人。”孔子亦云:“躬自厚而薄责于人,则远怨矣。”:孔子说:“多责备自己而少责备别人,那就可以避免别人的怨恨了。”

古人云:“宁在人前骂人,不在人后说人。”别人有缺点和不足之处,你可以当面指出,令他改正,但需出自内心想帮助对方的善意,不可带有侮辱、落井下石或看人出糗的心态,这样只会使自己的心灵藏污纳垢,且会造下口业以及罪孽。或者千万不可当面不说,在背后说个没完。我们应该时刻谨记:“静察己过,勿责人非”,要做个堂堂正正的人。

柒

不 文 己 过

子夏曰:“小人之过也必文。”一个小人对于自己的过错,总想办法说出一套理由,把过错掩盖起来。在弘一法师看来,掩饰自己的过错乃是最可耻之事。

诚意,不仅要求心口如一,言行如一,而且要求闻过则喜,知错必改。小人之所以为小人,即在文过饰非,巧言令色。所动为掩耳盗铃、口蜜腹剑,心虚遮掩、混淆是非,不敢正视坦然面对。小人之所以不敢正视错误,即在心理与行为完全变异,异化到与天理、人情俱不相容的程度,也就积重难返,尾大不掉。

不 覆 己 过

捌

我等倘有得罪他人之处,即须发大惭愧,生大恐惧。发露陈谢,忏悔前愆。万不可顾惜体面,隐忍不言,自诳自欺。

子曰:“不迁怒,不贰过。”其意为无论有什么不顺心的事也不迁怒于人,学会做错就改,不犯两次同样的错误。相反,知错不改,则是生活交往中潜藏的一大危机。

犯错并不可怕,可怕的是犯错后的反省态度是积极还是消极,这对于能否真正解决一个问题来说至关重要。唯有常思己过,才不至于每临大事都身陷囹圄般左右为难,而导致出错或漏洞百出。

玖

闻 谤 不 辩

古人云:“何以息谤?曰:无辩。”又云:“吃得小亏,则不至于吃大亏。”余三十年来屡次经验,深信此数语真实不虚。

别人说我们不对,不好,说我们这个不好那个不好,怎么办呢?不辩,辩不出所以然来。另外弘一法师还说,吃了小亏,才不至于吃大亏,这跟“宽厚” 和“吃亏”是相当的,闻谤不辩里面也有很重要的东西,且有很多的好处,是什么呢?就是不引起烦恼,不引起一系列的后续波动,人家谤完了,我们不理他们,即使心里不痛快,算了!否则没完没了。

不 嗔

拾

嗔习最不易除。古贤云:“二十年治一怒字,尚未消磨得尽。”但我们也不能不尽力去对治这一问题。《华严经》云:“一念嗔心,能开百万障门。”可不畏哉!

现在社会的嗔已经习惯了,动不动就骂上了,动不动就对簿公堂去了。古人都说,二十年治一个怒字都消磨不掉。现在“嗔”的习性成为一种普遍的东西了。

“不争,不嗔,难得糊涂”是清代文人郑板桥的传世名言,在他看来,事事非得争个首位,句句一定说赢他人,体现的是一种急躁而愚钝的功利之心。虽看似诸事完满获益,却未必能得理于人、求宁于心。

对于现代人来说,也是如此。乍一看,次优似乎总是屈居第二,不尽完美,然而更多时候,退而求其次的选择,其实更能使人感到快乐。毕竟,绝对的完美会给人带来无形的压力,但偶尔的缺失才是生活的真实。

END

长按上方二维码

关注大圣五台山古文殊寺