五一去寺院,全套用斋仪轨记得收藏好!

每逢节假,

越来越多的人会选择走进寺院。

在寺院里,吃饭也是一种修行,

而且还是一堂很重要的功课。

寺院里吃饭称为“过堂”,

是汉传佛教丛林中特有的仪制。

今天,就和大家分享过堂的全套仪轨。

愿您能从这堂功课中,

借食明心,法喜充满!

01

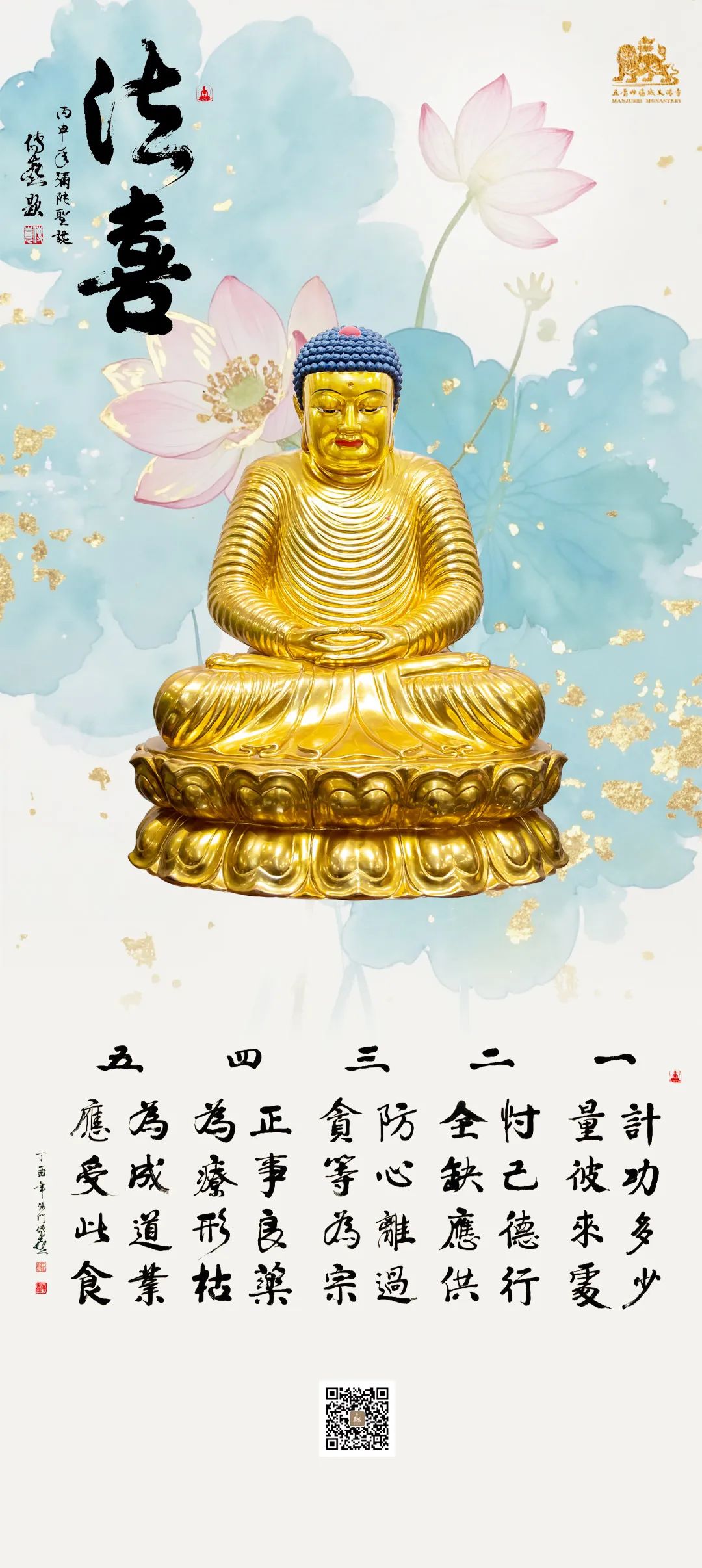

食存五观

“五观若明金易化,三心未了水难消。”在寺院,吃饭不仅仅是为了充饥果腹,而是修行的一部分。佛门中僧俗大众依照佛陀和祖师的教诲,在吃饭时要做五种观想,故此,寺院“斋堂”又名“五观堂”。

所谓“食存五观”即:

计功多少,量彼来处;

忖己德行,全缺应供;

防心离过,贪等为宗;

正事良药,为疗形枯;

为成道业,故受此食。

01 计功多少,量彼来处

粮食从垦殖、收获、舂磨、淘洗到最后炊煮成饭,凝聚了太多人的辛勤汗水与辛劳付出;这些粮食时蔬又是十方信众节俭自己所用而供养的。所以,我们应当懂得“一粥一饭当思来处不易,半丝半缕恒念物力维艰”的道理,以感恩之心和惭愧之心受食,并进而激发求道修行之心。

02 忖己德行,全缺应供

如果不坐禅诵经、不护持三宝、不持守戒律、不勤修三学,那来寺院则毫无意义。吃饭之时应当思忖自己的德行、修为和对寺院的护持是否堪受此食?

03 防心离过,贪等为宗

人们很容易对“上味之食”起贪心、对“下味之食”起嗔心、对“中味之食”起痴心。贪嗔痴三毒是一切恶法的根本,所以修行之人在受食时应当慎护自己的正念,防此三心、远离过患。

04 正事良药,为疗形枯

缺水少食、过度饥渴、四大不调会使人形枯色悴、百病丛生,所以受食时应将饮食当做扶持和医疗身体的良药来看待,而不应对饮食起贪着之心。

05 为成道业,故受此食

一日三餐,是为了借助饮食来资养色身、延续生命。修道之人无欲无求、清净自守,应将饮食看做助道正缘。唯此才能够让我们更好地去精进修行、成就道业。

02

斋前供养

03

龙含珠、凤点头

《供养偈》念好,就可以用斋了。用斋时,先把筷子和装着饭菜的碗先后移近自己,然后安详地拿起筷子,左手将饭碗平端在胸前。

端饭碗时,拇指扣在碗口,其余四指平托碗底,丛林称之为“龙含珠”。“龙含珠”,还有一个深刻的含义,喻示指众生皆有宝珠一般的佛性。

右手持筷子夹起食物送入口中,动作要安详而寂静,丛林称之为“凤点头”。

04

用斋的“暗语”

用斋时大众全部止语,以特定的手势对行堂人员表达自己的意思。

表示不要

到您跟前的食物如果您不想要,或者觉得碗里的饭菜已足够,可将右手竖起,掌心向外,或用右手在碗上方做一个遮挡的动作,以示不需要。

示意多少

如果需要添加食物,就把碗轻放到桌子边沿,此时注意碗的摆放不要超过桌子边沿外,以免行堂人员碰倒。

可用筷子在碗里比划一下,表示需要添加多少。应量受食,吃多少添加多少,不要浪费。不小心掉在桌上的饭菜,要捡起来吃掉,感恩惜福。

对于某种食物还想再添加一些,碗即不需要收回,也可用筷子或手指在碗边轻点一下。

表示少量

对于某种食物只想要一点点,可用右手拇指和小指比一下,表示“少量”。

表示需要稠的

对于稀饭和其它食物,需要比较稠的,就用筷子在碗里做一个竖插的动作。

表示需要稀的

需要比较稀的,就用筷子或手指在碗上面平划一下。

05

《结斋偈》

三遍行堂之后,行堂的人开始巡开水,荡洗干净碗里剩余的食物一并喝下,不浪费每一粒粮食,这个水又叫“惜福水”。“施主一粒米,大如须弥山”,是告诉我们粒粒皆辛苦,要惜福,一个饭粒都不浪费。

吃完饭之后,轻轻将碗叠起,整齐放在桌子外沿,将筷子放在碗右侧距离约一寸的桌面上,与桌沿垂直。

当大家全部用斋完毕后,僧值师父会巡走一圈后,至佛前问讯,然后维那师父举腔,大家齐诵《结斋偈》,集体依次念佛出斋堂到大殿回向,普愿一切众生信佛念佛,同生极乐。

也有很多丛林无需到大殿回向,在唱完《供养偈》后,紧跟着唱《结斋偈》。此时需将“饭食已讫”改为“供佛已讫”。

结斋偈

GUWENSHUSI

准提咒:萨多喃三藐三菩陀,俱胝南,怛姪他,唵,折隶主隶准提娑婆诃。

所谓布施者,必获其利益,若为乐故施,后必得安乐。饭食(或:供佛)已讫,当愿众生,所做皆办,具诸佛法。

06

随众过堂,好处有八

就是不放逸,过堂前打板三次,叫做三通,通是通知。第一通,是通知准备吃饭;第二通,众人穿袍搭衣,进入斋堂次序就座;第三通,静候大和尚。这样做,大家不能怠慢拖拉,很有次序。

厨房及行堂(盛饭菜)的人,工作方便省力,可以一次过排好碗筷,盛饭菜,收拾统一整理快易。

大家吃同样的饭菜,无人我相,体现出佛教的平等观。

大家平等接受一切供养食物,心无偏执。

大家无有拒择,对任何饮食如尝甘露,没有分别心,法喜无穷。

息诸妄缘,当观信施难消,为作药食而已,妄念一起,即起即空,是谓存在念。

唐代以后,寺院人渐多,尤其在传戒时,常过千人,若没有过堂规则,便会很乱。有次序是人心安道隆,而体现出佛教的教育精神。

佛弟子,凡事都超众,连吃饭都有学问,有规有矩,令众生欢喜及恭敬心。

过堂用斋,善用其心,

心有所安,行有所止。

从一顿平常的菜肴里,

品尝出我们与食物,

食物与器皿,

心意与灵感,

气息与味道,

乃至我与你、与自然、与世界

都紧密相连。

这种感知

来自于内心的不断觉醒,

如此,这顿饭,

也便有了不同的意义。

愿你能从每一口饭菜里,

咀嚼出阳光、雨露、土壤的美好。