《八识规矩颂》第六课 | 深入剖析你的内心活动

《八识规矩颂》

本节课重点

学习第六意识颂,本课继续介绍第六意识有别于前五识的17个心所。

第六识颂

三性三量通三境,三界轮时易可知,

相应心所五十一,善恶临时别配之。

(第一颂)

性界受三恒转易,根随信等总相连,

动身发语独为最,引满能招业力牵。

(第二颂)

发起初心欢喜地,俱生犹自现缠眠,

远行地后纯无漏,观察圆明照大千。

(第三颂)

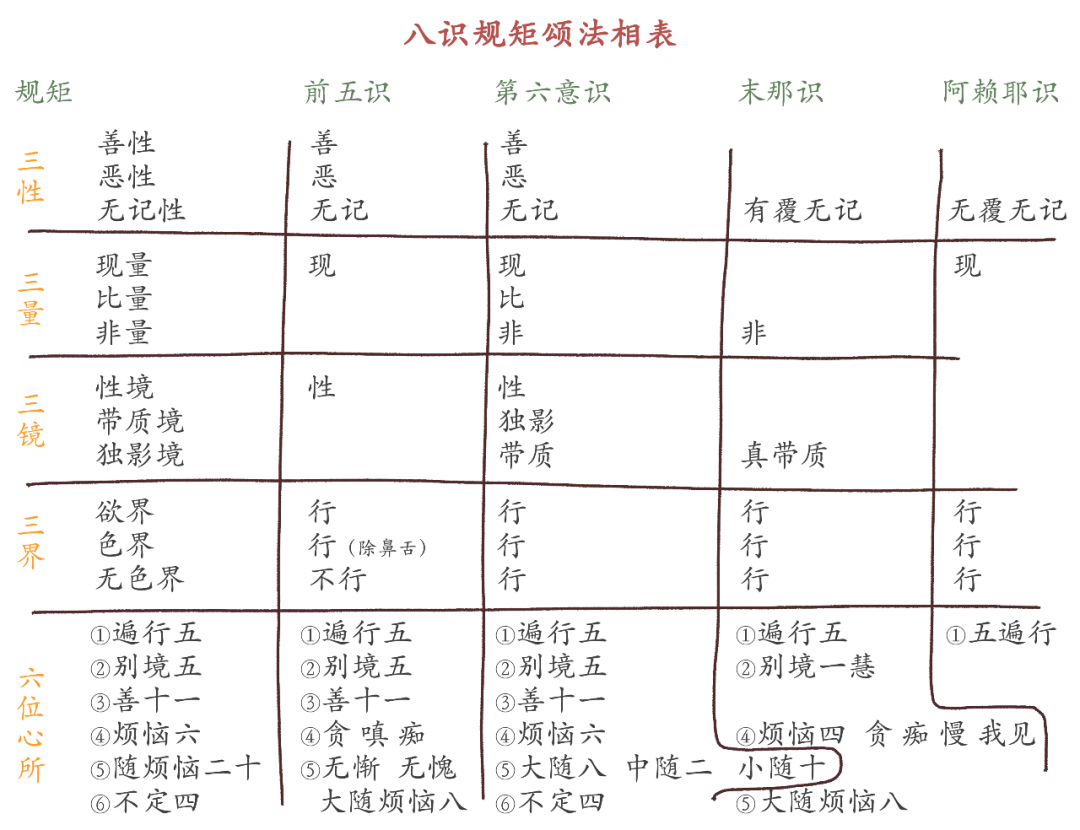

“相应心所五十一”,这51个心所,全部和第六识相应。其中前五识相应的有34个心所,标红的17个为不同内容。上节课我们学习了“慢”心所,本节课继续学习剩下的16个。

①遍行:作意、触、受、想、思。(5个)

②别境:欲、胜解、念、定、慧。(5个)

③不定:睡眠、恶作(悔)、寻、伺。(4个)

④善:信、惭、愧、无贪、无嗔、无痴、勤、轻安、不放逸、行舍、不害。(11个)

⑤根本烦恼:贪、嗔、痴、慢、疑、恶见。(6个)

⑥随烦恼:忿、恨、覆、恼、嫉、悭、诳、谄、害、憍、无惭、无愧、掉举、惛沈、不信、懈怠、放逸、失念、散乱、不正知。(20个)

疑,就是疑惑,对三宝、对佛法的真理有疑惑心。

《显扬圣教论·卷一》说:“疑者,谓于诸谛犹豫不决为体,唯分别起,能障无疑为业,如前乃至增长疑为业”。“诸谛”也就是四圣谛,对四圣谛犹豫不决定。

“有因果吗?有轮回吗?”这种疑惑跟第六意识是相应的,这个疑是不通达佛法的表现,对于佛法所说的道理不明白、有怀疑。

但从唯识上来看,一个人有疑惑心也不完全是坏事,这里也有慧的成分,表示他不容易轻信,但如果你能讲出个道理来,就把他的“疑”破掉了。所以,疑也有好的一部分。

“见”就是见解、见地,“不正见”就是恶见、邪见,思想上不正确。

《瑜伽论·卷五八》说:“见性五者,谓萨迦耶见、边执见、邪见、见取、戒禁取”。《成唯识论·卷六》说:“二石何恶见?于诸谛理颠倒推求染慧为性,能障善见招苦为业,此见行相差别有五。”

从《瑜伽师地论》和《成唯识论》上来看,不正见有五个方面:

①萨迦耶见

也就是我见、身见。执着色、受、想、行、识的这个身体是“我”。有我就有我所,身体是我,身边所用的物品就是我所有。这种执着一切有情众生都有,乃至小动物也有。

②边执见

“边”就是指二边。哪二边呢?一个是断见,一个是常见。

常见,一说有就认为一直有,不变的。比如,认为一个人这一生是人,下一生还是人;这一生它是狗,下一生还是狗,不能变化。

断见,一说没有,就认为它完全不存在。比如,人死了什么都没了,不相信有轮回,这叫断灭见。

这两种见解都是不正确的,所以叫“边执见”,落到两边去了。

③邪见

邪见,即一切倒见,倒见就是颠倒。于所知事颠倒而转,都可名为“邪见”,最主要的是拨无因果。一个人不相信因果,就不愿意去做善事,认为做善事没有好报,做坏事也没有恶报,这个就叫邪见。

④见取见

见取见,就是相信外道的思想,认为这个思想是最好的,其他的都不对。

如《瑜伽·卷五八》说:“于六十二诸见趣等,一一别计为最、为上、为胜、为妙,威势取执随起言说,唯此谛实余皆虚妄,由此见故,能得清净解脱出离,是名见取”。“六十二诸见趣”,就是六十二种外道。

⑤戒禁取见

就是通常说的“非因计因”的错误执见。当时印度的外道,具有这种错误知见的很多,他们的戒律所禁止的事情,他必须要严持戒律;他们戒律开许的事,他一定要去做。

当时有的人不穿衣服;有的跟着太阳转,早上太阳在东边,他面对东边,下午太阳在西边,他面对西边;还有的人持牛戒、持狗戒,食草食粪,或作投岩、投水、赴火、卧荆等种种苦行。

他为什么持牛戒、持狗戒呢?因为外道有神通,他看到这只狗、这头牛死后升天了,他就告诉弟子们,学习狗、学习牛。他不知道狗能升天是因为过去生修的有升天的业,这一生做狗的果报结束之后它就升天了。佛陀不提倡我们追求神通就是这个道理,因为神通不究竟,看不清楚问题,我们一定要相信因果,相信因果比相信神通更重要。

我们现在是凡夫,虽然学佛了,但如果你对佛法没有通达,思想没有稳定,这个五种见随时都会出现。

第一个身见就是最难破的,我们每天都在执着这个五蕴身,执着我所。边见、邪见还可以防范,见取见就不一定了,特别人在生病的时候,如果有个外道告诉你,这个病要用什么方法可以治疗,你相信不相信?

所以说要有智慧,不深入学习佛法,我们的见地就不牢固。深入学习,通达了佛法之后,思想就稳定了,什么也不能动摇你。

邪见、见取见、戒禁取见,都是分别起的。我们出生以后,慢慢接受了不正确的思想,分别而起,这些烦恼在见道位,也就是初果圣人、初地菩萨就可以断掉了。萨迦耶和边执见,其中分别起的,在见道就可以断;俱生的,要到修道才能断。这个五种邪知邪见,与第六识、第七识都是相应的。

十个小随烦恼

下面看十个小随烦恼:忿、恨、恼、嫉、悭、谄、诳、害、憍、覆。

忿就是忿怒,心里不愉悦,属于嗔恚烦恼的一部分。

《瑜伽·卷八九》说:“若嗔恚缠,能令面貌惨烈奋发,说名为忿。”“缠”就是把他绑起来了。被烦恼绑起来的相貌是什么呢?就是心里很悲痛、很愤怒。

《成唯识论·卷六》说:“云何为忿?依对现前不饶益境,愤发为性,能障不忿,执杖为业,谓怀忿者多发暴恶身表业故。此即嗔恚一分为体,离嗔无别忿相用故。”他所听的、所看的,五根对五尘的境界不欢喜、有愤怒,拿起来木杖块石去伤害别人了。

这个忿,是嗔恚的烦恼,是恶法,有时候会造业。它跟第六意识相应,只有我们欲界众生比较严重。真正到了色界天、无色界天,不会有这么严重的问题。

恨是怒恨,心里很热恼。《瑜伽·卷八九》说:“内怀怨结,故名为恨。”心里有怨气,有怨气就有恨心。

《成唯识论·卷六》说:“云何为恨?由忿为先,怀恶不舍,结怨为性,能障不恨,热恼为业。谓结恨者,不能含忍,恒热恼故。此亦嗔恚一分为体,离嗔无别恨相用故。”

这就是说,恨是由忿为先导,心里怀着这样一种恶念,并且不舍弃。这时候跟人相处,有怨恨心就结成冤仇了,障碍不恨的心。恨在八个识当中,也是和第六意识相应。

恼是愤恼、焦热的心理。对不合意的事,有忧恼。

《瑜伽·卷八九》说:“染污惊谎,故名热恼。”《成唯识论·卷六》说:“云何为恼?忿恨为先,追触暴烈,狠戾为性,能障不恼,蛆蛰为业。谓追往恶,触现缘境,心便狠戾,多发嚣暴凶鄙粗言,蛆蛰他故,此亦瞋恚一分为体,离瞋无别恼相用故。”

“忿恨为先,追触暴烈”,就是说,先有忿恨,然后就有伤害众生的行为。这个恼也是和第六意识相应的。

嫉是嫉妒。《成唯识论》上讲“不耐他荣”,不能忍耐别人有好事,就叫嫉妒心。

《法集论》说:“对他人得到利养、恭敬、尊重、奉事、礼拜等生嫉、嫉妒、嫉妒性;羡视、羡嫉、羡嫉性。”简单地说,就是对于他人的荣耀有所嫉视。

嫉烦恼是很细的,常常会出现。嫉妒心太强了之后,甚至会去伤害别人、陷害别人,引起其他严重的恶业。

悭是悭吝不舍,为诸有情秘悭心理。

“悭贪的人,染著自己所得的道法,耽著自己所有的财宝,不能慷慨地施舍,深恐他人知道自己有无量的资财,有无穷的道法,于是对诸财宝,格外地藏于秘密处,对诸道法,格外地恪街于身怀之中,所以他的储蓄,不是为储蓄而储蓄,乃是为了悭恪执著而储蓄。”

悭吝的心凡夫都有,只是有轻有浅。一个是悭财,一个是悭法,一个是悭自己的本领。为什么佛陀告诉我们要布施?就是破我们的悭吝,我们这个悭吝心无始劫以来都有,这一关都过不了,修行无望。所以六波罗蜜,布施排在第一位。布施得大福报,财布施得财福报,法布施得智慧福报,利益众生有无量的福报功德。

《成实论·杂烦恼品》说有五种悭:

一、住处悭者,独我住此不用余人。

这个地方是我的,其他人不要来。

二、家悭者,独我入出此家不用余人,设有余人我于中胜。

到某个施主家化缘,就我一个人去好了,其他人不要去。假设有人跟我去,这个人要比我笨一点,比我聪明的人不带他。

三、施悭者,我于此中独得布施勿施余人,设有余人勿令过我。

这位施主,最好是把好东西都给我一个人,如果要给别人,要给少一点。

四、称赞悭者,独称赞我,勿赞余人,设赞余人,亦勿赞令胜我。

你赞叹我可以,最好不要赞叹别人。如果还要赞叹别人,把他赞叹少一点,把我赞叹多一点。

五、法悭者独我知部说经义,又知深义秘而不说。

“法悭”就是说,只要我通达三大部说就好了,我不跟别人说。

谄是矫设罔他,诈现诈伪的心理作用,表现出来“巧言令色,奴颜婢膝,取悦于他,以欺罔他”,达到自己不可告人的目的。这个谄曲心其实也是贪的一种表现。

《大乘阿毗达磨集论·卷一》说:“何等为谄?谓耽著利养,贪、痴一分,矫设方便,隐实过恶为体,障正教授为业。”

什么叫作谄呢?就是贪着利养,把自己扮演成很有修行、很有道德、很有威仪的样子,表现出这种相貌,希望别人达到他所要的目的。

诳是欺诳,矫妄诳惑,有欺骗的意思。

《成唯识论·卷六》说:“云何为诳?为获利誉,矫现有德,诡诈为性,能障不诳,邪命为业。”欺诳心是为了获得名誉和利养,这时候表现出来有修行、有道德,这种诡诈的心理,其实也是谄曲心。诳与谄,在南传佛教与北传有部及大乘唯识之间,似常作著相互交错而说,无法划定它们的清楚界限。

害就是损害、伤害,缺乏慈悲心、怜悯心,属于瞋的一部分。

《分别论》中解释害:“兹或以手、石块、杖、刀、绳等损恼有情。所有如斯损、损恼、害、加害、恼、恼害、伤他,皆名为害。”

《显扬圣教论·卷一》说:“害者,谓逼恼有情、无悲、无愍、无哀、无怜、无恻为体,能障不害为业,乃至增长害为业。”

《成唯识论·卷六》说:“云何为害?于诸有情,心无悲愍,损恼为性,能障不害,逼恼为业,谓有害者逼恼他故。此亦嗔恚一分为体,离嗔无别害相用故。嗔、害别相,准善应说。”

憍是憍傲的意思,很自高自大的心理。“憍”跟“慢”也有相通的地方。

《大乘阿毗达磨集论·卷一》说:“何等为憍?谓或依少年、无病、长寿之相,或依随一有漏荣利之事,贪之一分,令心悦豫为体,一切烦恼及随烦恼所依为业。”

“少年憍”、“无病憍”、“长寿憍”,就是说,少年看到年纪大的人,有一种憍傲的心理,看不起年纪大的人;身体很健康的人,看到别人身体有病,觉得自己比他好;自己寿命很长,别人年纪轻轻就死掉了,心里面有一种憍。还有“财富憍”、“种姓憍”等等,觉得自己钱多,自己出生的家族很高贵,也会有憍傲。

《成唯识论·卷六》说:“云何为憍?于自盛事,深生染著,罪傲为性,能障不憍,染依为业,谓憍醉者生长一切杂染法故。此亦贪爱一分为体,离贪无别憍相用故。”自己有好事特别地执着,很骄傲的,“罪傲”是一种洋洋得意的状态,这是贪爱的等流。

《成唯识论·卷九》说:“若深著种性、名色、财富、少壮、寿等,名为憍逸。”骄傲之后就放逸了。

憍就是谦虚的反面。在中国文化里面,六十四卦中谦卦是最吉祥的。我们要想求吉祥,就要谦卑、谦虚。怎么样才能做到谦卑?要修无我观,这是只有佛法的根本智慧才能做到的。

覆是隐藏覆护,是一种伪善的心理。

《法蕴足论·卷九》对此详细地说:“云何覆?谓有一类,破戒、破见、破净命、破轨范于木受戒,不能究竟,不能纯净,不能圆满。彼既自觉所犯已久,作是思惟:若我向他宣说、开示、施设、建立所犯诸事,则有恶称恶誉,被弹被厌,或毁或誉,便不为他恭敬供养。我宁因此堕一二恶趣,终不自陈上所犯事。彼即怖得恶称恶誉,乃至怖失恭敬供养,于自所犯便起诸覆、等覆、遍覆、隐、等隐、遍隐、护、等护、遍护、藏、等藏、遍藏、已覆、当覆、现覆,总名为覆。”

简单地说,就如《瑜伽师地论》中所讲的,“隐藏众恶,故名为覆”。

《成唯识论》上也讲:“云何为覆?于自作罪恐失利养,隐藏为性,能障不覆悔恼为业,谓覆罪者后必悔恼不安稳故。”覆藏什么意思呢?就是自己的身口意三业有过失,别人不知道,我把它藏起来。如果别人知道了,就对我不恭敬、不供养了,那就不好了。

四不定心所

睡眠、恶作、寻、伺,这是四个不定心所。为什么说不定呢?

一、在识方面,唯意识有,不同五遍行的定遍一切心识。

二、在地方面,唯在二地,上地没有,不同五别境的定遍一切界地。

三、在性方面,既不同于十一善定属善性,亦不同于烦恼心所,定属不善性及有覆无记,而是或善或恶或无记,其性是不决定的。

正因如此,所以名为不定。

睡眠是昏迷的意思,是有情的暗昧心理。

《阿含经》说有五盖,其中有一个昏沉睡眠盖,昏沉和睡眠有关系的。《法集论》说:“身不善巧、不适业、闭塞、遍闭塞、内笼居、睡眠、梦寐、梦眠、梦眠性。”我们欲界众生都是有睡眠的,到了色界、无色界,他们有高深的禅定,没有这个问题。

欲界众生的睡眠主要来自饮食、习惯、放逸。睡眠是通善还是通恶?修道人把身体调好了,继续修行,这就是善;干坏事的人睡着了,修复了体力又去干坏事,这个睡觉就是恶的;一个人睡好了不干好事,也不干坏事,这是无记的。所以说睡眠通三性,也是不定的。

恶作,就是后悔、追悔、懊悔的意思,有时候也用“悔”代表恶作。

恶作也分成三种情况。如果这个人干了坏事,自己后悔了,然后去谴责自己,这就叫善恶作;这个人本来是布施、持戒、慈悲帮助别人,做好事之后后悔了,就叫恶恶作;如果做了无益也无害的事,自己后悔了,那叫无记的恶作。

寻就是寻求,这是粗的分别;伺就是伺察,是细分别。《成实论·卷六》说:“粗者为觉,微者为观。”《大毗婆沙论》上说:“一心中粗性名寻,细性名伺。”

在旧的翻译中,“寻”、“伺”也翻成“觉”、“观”。

《法蕴足论·卷七》举打钟、摇铃等的譬喻说明寻伺差别:“如打钟时,粗声暂发,细声随转,粗声喻寻,细声譬伺。摇铃、扣钵、吹螺、击鼓、放箭、震雷,粗细二声为喻亦尔。又如众鸟飞翔虚空,鼓翼踊身方得随意,鼓翼喻寻,踊身喻伺,是为寻伺二相差别。”

敲钟第一下发出粗的声音,后面是细的悠扬的声音,有粗有细,一个叫寻、一个叫伺。

我们凡夫遇到不满意的事就是忿恨、恼、嫉、悭,这是很苦恼的。谁没有苦恼?只有圣人没有困恼。圣人就算在我们这个世界上,他看到这些境界,也只生慈悲心,绝对不生忿怒心。

我们学习了这么多心所,就知道这个烦恼是很细的,唯识很有意思的地方就在这里,把我们内心的活动剖析得淋漓尽致,而且你没有神通也知道对方是一个什么状态。

(未完待续)

▻▻▻

大圣五台山古文殊寺

佛教慧日