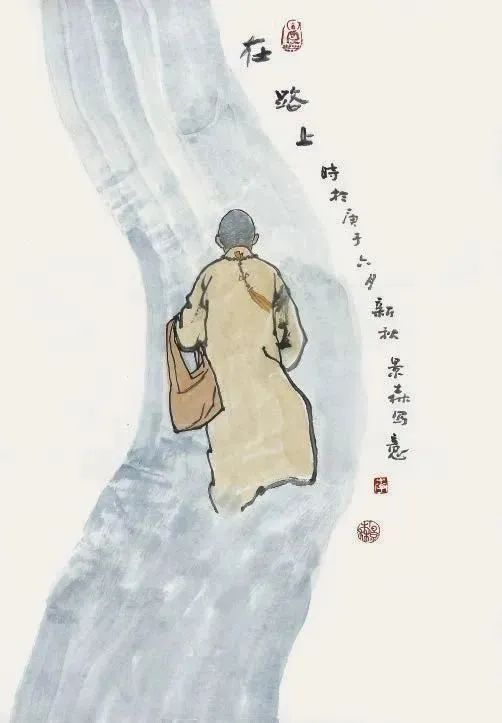

净慧长老小故事41则 | 禅门大师的智慧和风范

编者按:本文摘自《清风明月·第九辑》。

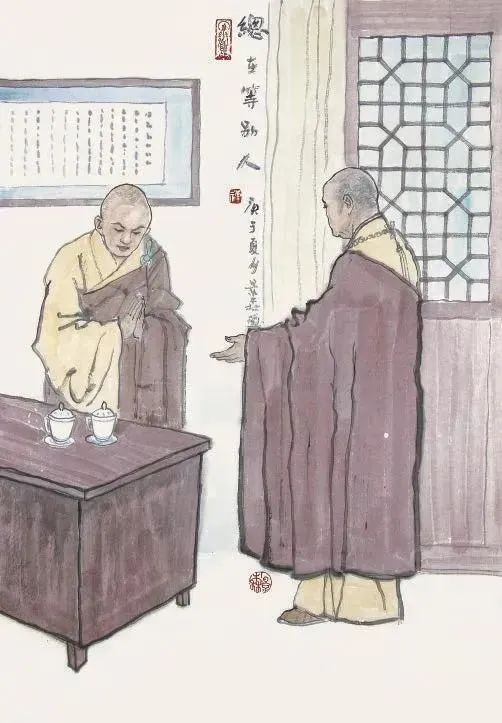

本书体例为短文加插画,

文字辑录自回忆、缅怀净慧长老诸篇章,

插画为画师以文字为脚本而创作。

一天,某居士说:“师父,临来寺院前,在家上了三炷香。到汽车站,没赶上第一辆车。行到半路,发现第一辆车出了车祸。真是佛菩萨保佑。”

师父说:“不要有这样的想法。”某居士一愣。

师父说:“真正的禅者,是‘不为自己求安乐,但愿众生得离苦’的。要有替他人承担痛苦的慈悲和勇气,不要幸灾乐祸。”

(据马明博)

师父常讲:“要来来来,不要去去去。”是说做事时你要做在前面,让大家跟着来,不是让大家都去做,自己不去。更多是在修行上,你要想指导别人的修行,自己要先修行,先体会。

(据明勇)

一次在路上,我对师父说:“每次出门,第一晚上常常睡不好。”

师父说:“要身心合一啊,不要身在他方,心还在家。要人在哪,家在哪。人在哪,心在哪,安住当下。用祖师的话说就是,‘万缘放下,安住当下,守一不移’,这也是修行的诀窍。”

(据明乳)

北京广济寺小禅院,师父对几位居士开示:“修行要具备因缘,须把事情理顺,不要让杂事缠身。读经之外,每天最好打坐一小时。”

一居士问:“少坐会儿行吗?”

长老说:“那你剩下的时间干什么去呢?”

(据明昂)

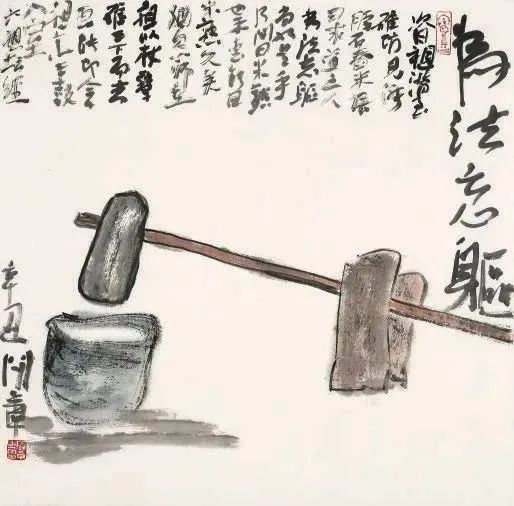

一日在五叶堂,有人问怎么发财。

师父说:“天上成天往下掉馅饼,为什么砸不到你头上?因为你只看到自己了。你想发财,要‘无我’,把自己与虚空融为一体,掉到哪不都掉在你身上吗?心量有多大,成就就有多大,厚德载物嘛。你只盯着自己,掉在脚下你都不去弯腰低头,非要掉在你嘴里,那怎么行呢?”

(据明乳)

2004年冬,在柏林禅寺传法会上,一位外地的法师说:“我们那儿都是迷信的老太太,正信的佛教徒没几个。”

净慧长老说:“没有迷信,哪有正信?法师的责任,就是将那些迷信的人转化为正信的佛教信仰。”

(据魏德东)

2005年,初次见师父,向师父请教,说:“您看我们搞工程的,没揽上活着急,揽上了怕干不好也着急,干完了怕给不了钱也着急,太苦恼了,怎么办呢?”

师父看看我,尔后缓缓地说:“面对。”

(据明乳)

1995年夏,居士们围坐在师父身旁。

一位大学生问:“师父,一件事情是不是有缘才能做成呀?”师父答:“是呀。”

“那么,我们就等着缘发生吧。”

师父说:“有缘还得抓得住,还得努力,只等待是不行的。”

停顿片刻,师父又说:“无缘,还可以创造因缘,努力才有希望。”

(据宋和平)

我工资不高,刚入佛门时,拿着几块钱去捐款,特别不好意思。

师父说:“不要那样想,一块钱,甚至一毛钱,都是从你们一家老小口中省出来的,都是功德无量的。你们留给寺里的不是钱,而是心。是真诚的心,是未来的福报。”

(据任淑珍)

1993年,柏林寺百废待兴,资金缺口很大。即使这样,老和尚还要举办生活禅夏令营,第一届录取一百人。

一次,老和尚回到寺院来工地巡视,我跟在身后,边走边汇报情况,提醒老和尚注意成本核算。老和尚很生气,把袖子一甩说:“我们哪有什么本!”

袖头打到我身上,如遭鞭挞。

(据谢鸿)

一次,我跟人闲聊说某人傲慢,老和尚走过,大概听到了我们说的“目中无人”。老和尚说:“目中有人,心中无人。”

此后,当我遇到是非矛盾,想到师父这句话,就慢慢放下了。“目中有人”是慈悲心的体现,“心中无人”是无挂碍的境界。

(据谢鸿)

我与善会拜见师父,善会问师父:“怎样做,才能圆满?”

师父笑着说:“站在禅者的本分上说,没有圆满这回事。也可以这样说:尽心尽力做事,不留遗憾,就是圆满。”

(据马明博)

在石家庄真际禅林,与师父对坐,我请教师父:“我们到底为了什么而活着?活着的意义是什么?人活着到底要做什么?”

师父闭上眼不说话。良久,师父睁开眼睛直视着我,突然问:“你从哪里来?”此语如雷,霎时,我脑子一片空白。

师父把眼闭上,轻轻吐了一口气,缓缓地说:“我们来到这个世上,有多少人成就我们?我们是要来感恩。”

(据明乳)

一居士问净慧长老:“师父,我打坐的功夫停滞不前,怎么办?”

长老说:“功夫不在坐上,而在处境上,在生活中的一点一滴里。验证自己的功夫是在待人接物上,是在平常生活中的修行上。”

(据崇朗)

在公司,我要求所有高管必须学佛、上早课,新招员工必须到柏林禅寺培训……但情况并不如愿。

师父批评道:“不要把自己当成救世主,要随缘,不要强加于人。”

我从此懂得了善巧方便。便问师父:“您认为我这样能上一个台阶吗?”师父说:“能上两个台阶。”

(据张明方)

老和尚在玉泉寺过年,几位茶友前来拜年。

一人问:“师父,怎样做才能更快地增长福报?”

师父说:“多干活就能增长福报,尤其是多干别人不愿意干的活。”

(据马明博)

1995年,我在赵州柏林禅寺做义工,负责打扫塔院。这天,师父经过塔院,看到正在扫地的我,说:“你和赵州结的这个缘很殊胜。认真扫地,可以保证我们的心不受染著。扫地是精进的法门,需要拿出勇气来。”

我说:“我有勇气。”

师父笑了,说:“做任何事情,都要有把一件事做彻底的勇气。扫地的勇气,就是要把地面扫得彻底干净。”

(据马明博)

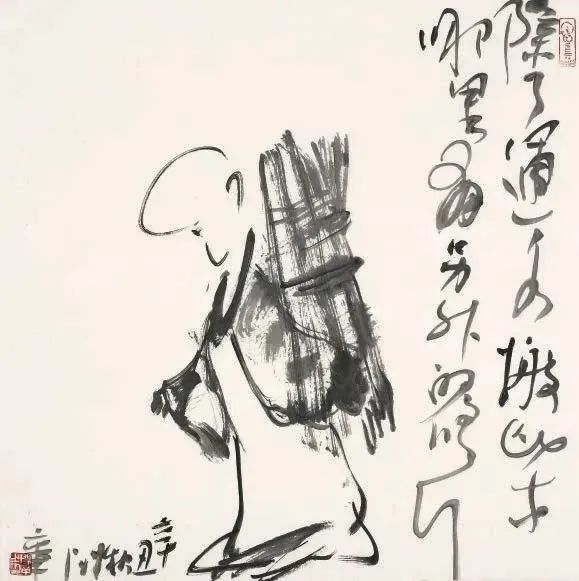

出家未久,我请示师父如何修行。

师父说:“好好为常住大众发心,除了搬柴运水,哪里有另外的修行!”

(据道勇)

2004年11月9日,在北京,陪同师父打的回广济寺。司机说:“师父,我也想学佛,但没有时间。”

师父说:“学佛不须另外找时间,学佛是用心学。”

停顿一会又说:“把好你手中的方向盘,用心为大众服务,就是奉献,就是学佛。”下车时,司机说:“谢谢师父,我懂了您讲的道理,我会学着做。”

(据宋和平)

2007年8月的一天,在北京法华精舍,午饭后,师父在大厅中慢步经行。几位老居士围桌闲话。

我说:“我们家老头子干什么事,都太慢了。”

师父听见了,说:“急事慢慢做,不急的事抓紧时间做。”

(据宋和平)

曾在某茶馆做总经理,那个月经营不好,我有点眉眼不舒。到柏林寺拜见师公,一进问禅寮,师公问:“如何不开心呀?”

我如实说了。

师公笑着说:“喝茶的人就这么多,不去你家就肯定去了他家,你们一定要随喜人家。平常心面对,经营生意的同时也是在经营自己。”

师公的话,须用一生来记取。

(据李霞)

在老祖寺藏经楼,大家正在干活,师父突然问:“谁是高僧?”我们无法回答。

师父说:“不怕吃苦,勤劳朴实,任劳任怨……就是高僧。”

忙完,师父又说:“灵山有路勤为径,法海无涯苦做舟。”

(据明乳)

1995年春节期间,我陪父母来柏林禅寺参访并给净慧长老拜年,进到方丈寮,侍者说长老在里屋接待客人。

不到两三分钟,长老就出来与我的父母打招呼,说了会儿话,告知说里屋还有客人,不能久聊,但中午一定在这里吃饭,并且让侍者带领我们去寺内各殿参访。

通过侍者知道,长老接待的客人是一位领导。我甚是感动,想自己一位普通人,长老竟如此细心周到,真是慈悲。

(据邓明成)

师父北京开会,夜里两点回来,早晨他老人家五点还上殿,上殿之前还要拜塔。

师父只要一干起来,就忘了他自己。我们这些老居士,干活累了,就想想师父,师父比我们累呀。

(据刘国兰)

那年冬天,我到寺院,师父正往外走。我问师父干嘛去,他说上南方去。我又问:“师父,怎么不带个人去啊?”

师父说:“多个人就多一个人的路费。”我看着他边走边捂着嘴咳嗽着离开了。

工头来要钱了,吴会计那时七十多岁了,她驼着背,合着掌对来人说:“对不起,对不起,现在没有钱,师父化缘去了……”

(据任淑珍)

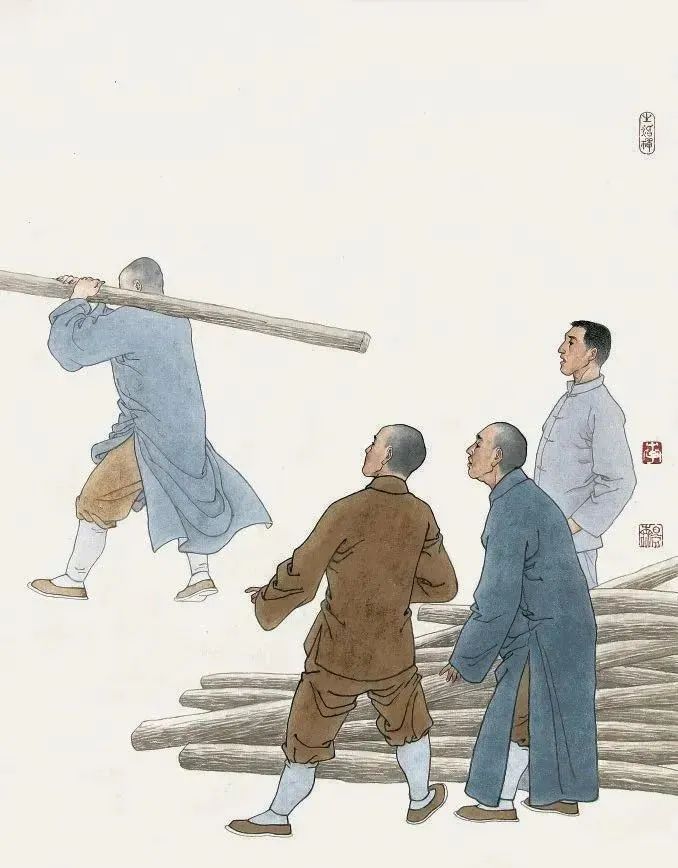

建万佛楼时,一堆木料需要清理,一位法师拿起电话准备找工人。师父在侧,一句话没说,把衣襟往腰里一别,将一块两丈长的木料放在肩上,扛起就走。

众人一见,慌忙过来跟上长老一起干。十分钟不到,一大堆木料被清理干净。

(据刘东亮)

在黄梅四祖寺,法会即将开始,侍者搀扶师父下楼梯时,一位农妇“噗通"跪下来:“师父,我没法儿活下去了,希望你能给我灌灌顶,救救我吧!”

一位僧人说:“师父有要紧事,请你先走开。”

师父说:“有什么要紧事?这就是要紧事。”

师父当场为其灌顶十几分钟,抚慰其心。待到法会现场,法会已经开始。明基师已经在主持。师父说:“正好,我们可以回去了。”

(据崇朗)

一位七十多岁的老太太来到四祖寺,说要捐点款供养寺院。她认真地从口袋里掏出一个叠得整整齐齐的小布包,打开来,里面是整齐的一层纸包,再打开来,里面还有一层。打开第三层,里面包着五元钱,她把这五元钱郑重地递给师父。

师父落泪了,说:“这五元钱好沉啊!”

师父曾有诗:“常将片片老婆心,苦口叮咛教子孙。檀信万家成广厦,一砖一瓦有深恩。”

(据崇朗)

我是一名医生,师父住院期间,有幸亲近师父,为师父服务。

2010年秋,师父患肺间质纤维化住院。住院期间,他老人家亲自动手,把卫生间擦拭得相当干净,甚至还蹲着把马桶刷了一遍。他的衣服、袜子都是自己洗。

他对医生、护士特别好,师父出院后同事们还经常说起师父,感念师父的恩德。

(据赵铁梅)

每天在师父身边,看他太劳累,忍不住提醒他:“师父,休息会儿吧。”

可是师父又哪能休息得下来,下一秒,又来了客人,又有了电话,又有了新的安排,他又忙碌起来了,谁都拦不住。

在别人面前,看起来师父总是那么精神,好像很健康,可我们这些医生知道师父的身体是怎样的。他是用怎样的意志顽强地支撑着,完成每天繁忙的事务。

(据赵铁梅)

2003年,师父刚接玉泉寺,条件比较差,房子破旧,物资乏少。

有居士在寺里住,天非常冷。师父亲自到各个房间,看居士们铺的盖的是否保暖。

像这样关心大众的事情无法说尽。师父的慈悲大愿,无量无边。师父不单是慈父,更像慈母。

(据张庆荣)

一次一位居士蒸馒头,面没发起来,碱还放多了,馒头又硬又苦,实在没法吃,只好切成小块炒着吃。师父身体不好,我们给他蒸了一碗米饭。

师父坐在上面,看看别人的饭碗,再看看自己的,二话不说,把自己的米饭倒在大盆里了,自己盛了一碗馒头块。

(据任淑珍)

2012年8月份,听说师父病了,住在北京中日友好医院。

我从秦皇岛赶去看望,我对师父说:“让徒弟们好好照顾您,让他们经常给您搓搓身子、揉揉腿。”

师父说:“不用啦,有时间还是让他们好好学习,我就知足啦。”

(据李鸿娥)

师父有句话:早起三光,晚起三慌。每次开法会前一天,师父总吩咐我明晨几点喊他起床。可每次我去喊的时候,师父却早已搭好衣在等着了,而且还烧好了水,泡好了茶,告诉我:“喝杯茶。”

师父总是等别人,而不让别人等他。

(据崇朗)

2003年,那天在玉泉寺,师父让我抄写他笔记本上的一首偈子。我抄完一首,舍不得罢手,于是一连抄了好几段。

我问师父:“您是怎样学习的?这样的笔记有多少本?”

师父说:“从十几岁学习《词源》,做的笔记本有这么多。”师父用手比划了一下,约有一米多高的样子。

师父说,这套《词源》跟了他60年。

(据宋慧)

2010年,我陪师父去韶关参加佛源长老圆寂法会,火车上师父叮嘱我:“我们自行安排食宿,不要给寺里添麻烦。”

到韶关,我们住进了宾馆,寺里知道净慧长老来了,坚持要接走。师父早早穿好海青到大厅里等着。

我说:“师父,车还没到,先在房间歇会吧。”

师父说:“咱们离开,宾馆好早点把房间安排出去。”

(据明乳)

我多次陪师父出门,每次离开宾馆前,师父都把房间收拾得干干净净,床铺整理得整整齐齐,水池都擦了。

离开师父,我也养成了这样的习惯,每次住宾馆,临走时都会整理好,保持来时怎么样,走时基本还是什么样。

(据明乳)

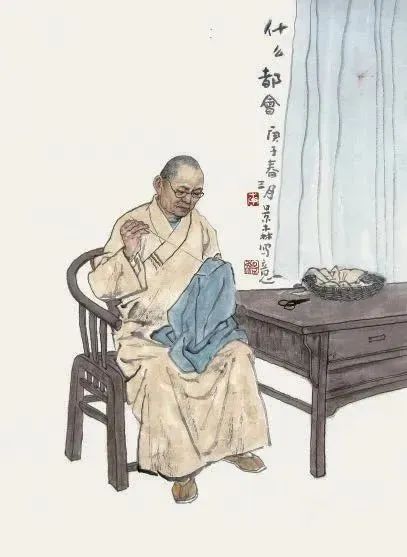

一次在三字禅茶院,见师兄吴明山在苗圃干活,就赞叹他什么都会做。

吴师兄说:“我才会几样东西,老和尚才什么都会做:家里的活,缝缝补补他都会;地里的活,插秧割麦子、施肥磨面,没有不会的;窑上的活,脱坯烧砖、做盆烧瓦,无有不能;盖房子的活,没有他不会的;茶园里的活,没有他不会的。”

我把此话转述给老和尚,老和尚说:“我才会几样!这些都是佛源老和尚教我的,佛老会得才多。佛老是跟着虚云老和尚学的。像本焕老和尚、一诚大和尚、传印老和尚、广钦老和尚、宣化上人、齐贤长老等等这一批都是这个风格。要文能文——写诗写文章的活也能干得了;要武能武——盖房种地,样样拿得起来。中国佛教从唐朝以来都如此。”

(据刘东亮)

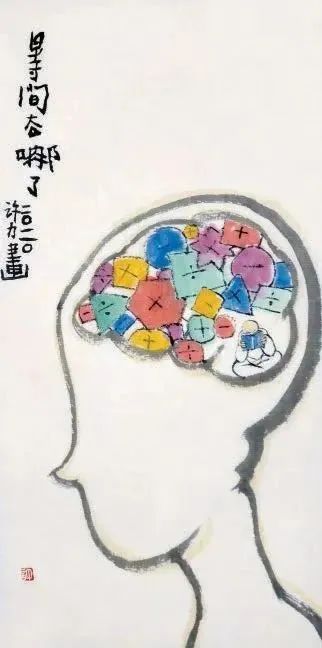

2010年,我和一位居士到老祖寺拜见师父。时在三伏,师父在山门外冒着烈日指导僧众竖立石幢,我赶紧过去给师父打伞。

师父说:“这么多人都晒着,我怎么能打伞?”拒绝了。闲下来后,我恳请师父注意身体,不要太劳累。

师父说:“时间不多了……要抓紧把该做的事情和答应别人的事情做好,我再住世三年就要走了。”

我如闻霹雳,一下子惊呆了。我们力劝师父长久住世,“众人还等着您度呢!”师父说:“此系妄想,该走还得走。”

后在石家庄,我和明旺等人再次劝说师父住世。

师父笑道:“把当天的事当天做完,什么时候走都行。”

(据明昂)

师父的生活,就是禅者的生活,他每件事都做得干净利落。我个人修行的动力,源于师父潜移默化的引领。他的教导,涉及方方面面,包括生活中点点滴滴的小事。但这些小事都是他生死观的体现,也是对末后一着这件大事的积累。

比如,师父的办公桌上总是干干净净的,眼镜、名片、稿纸、信封、签字笔等,都整整齐齐放在抽屉里,晚上即使不开灯,他也可以拿到。师父的书很多,书房里放不下,就在衣柜上再布置一些书架,也都放得整整齐齐,不会放在床上或床头柜上。他的衣服、鞋子也都放得非常整齐。他常用的鞋,脱下来就调过头来,鞋尖朝前,为得穿的时候从容。下楼换掉拖鞋的时候,他也把鞋头换个方向,为进楼时换鞋方便。他的这些小事的干净利落,与他后来一期生命结束时的干净利落,是一脉相承的。

(据明憨)

2012年5月,邢台举办河北省第二届禅文化论坛。

晚上,师父从湖北出发,次日凌晨到达邢台大开元寺,十点钟左右到玉泉寺。吃过午饭,师父又赶回湖北,晚上接见了台湾来的客人后,又连夜回到河北参加论坛。

两个夜晚,一个白天,师父都是在路上。一位八十岁的老人,多么不容易!

(据胡栋梁)

(转自诺那塔院)