看护病人的殊胜功德

殊

胜

功

德

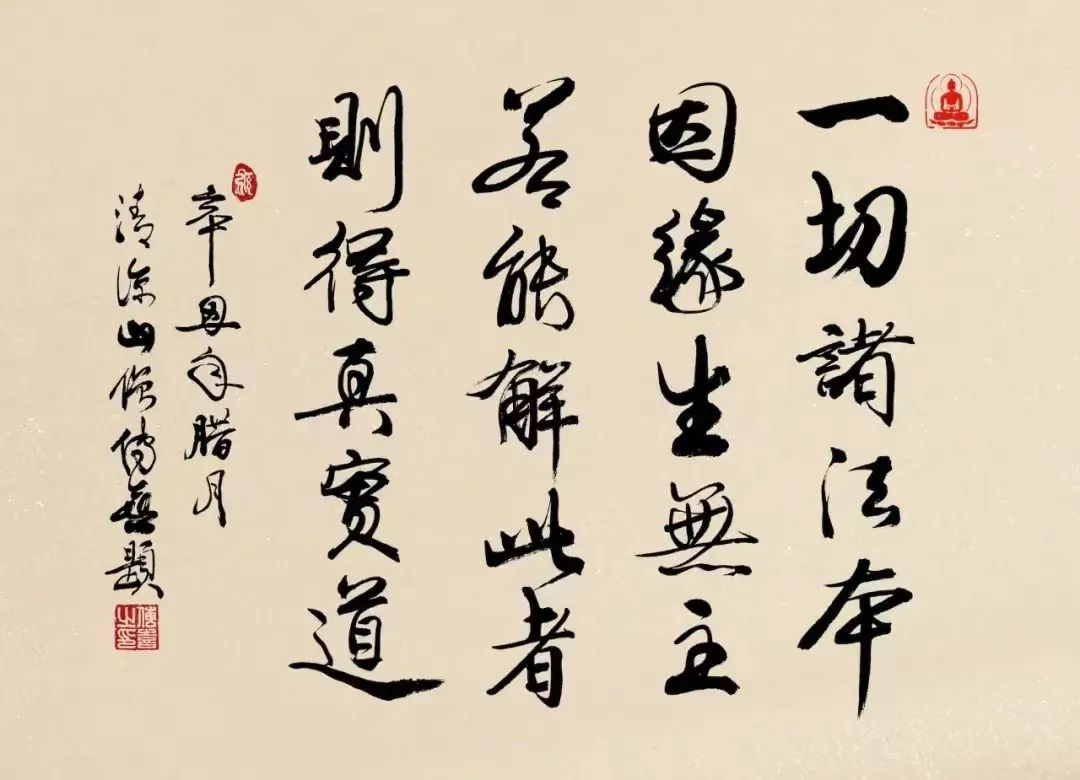

“若有施主,施于病人,及看病者,斯则名为满足大施。”

——《大般涅槃经》

其有瞻视病者,则为瞻视我已。有看病者,则为看我已。

——《增壹阿含经》

瞻视病者,则为瞻视我已而无有异,汝等长夜获大福祐。

——《增壹阿含经》

若佛子!见一切疾病人,常应供养如佛无异,八福田中看病福田第一福田。若父母师僧弟子疾病,诸根不具、百种病苦恼,皆养令差。而菩萨以恶心瞋恨,不至僧房中,城邑旷野山林道路中,见病不救者,犯轻垢罪。

——《梵网经》

设有供养我,及过去诸佛,施我之福德,瞻病而无异。

——《增壹阿含经》

一、瞻病的必要性

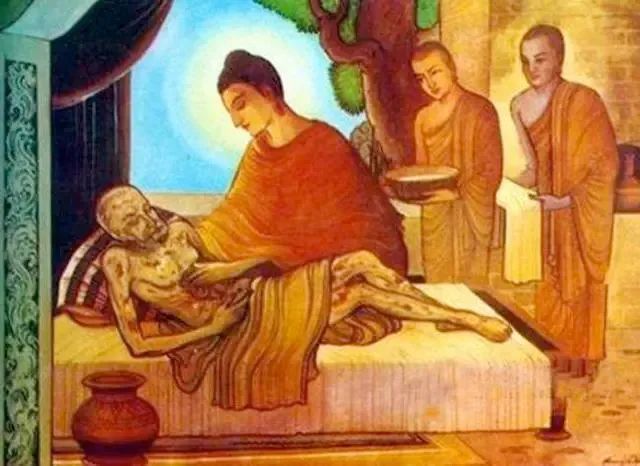

生病是每个人都无法摆脱的问题。佛陀住世时经常告诫弟子,应当探视和守护病人。看护病人不仅是佛教慈悲情怀的表现,也是我们广结善缘,求取福报的重要修行方法。佛陀不仅劝告弟子看护病人,他自己也是看护病人的典范。在很多经文中都有如是的记载。

《增壹阿含经》中佛陀照看病人的事迹:

一日,佛陀在罗阅城迦兰陀竹园中,与大比丘众五百人共聚一处。这时,在罗阅城中有一位比丘身染重病,连大小便都不能自理,也没有其他比丘前往探视。

患病比丘昼夜称念佛的名号,心里想着:“为什么世尊没有来关心我呢?”

这时,佛陀以天耳听到这位比丘的心声,便集合所有比丘前往探访。这时,患病比丘远远看到佛陀到来,想起身却全身无力,佛陀见此,赶紧到患病比丘前,告诉他说:“慢着,慢着,不用站起来,我自己有坐具可以坐。”

此时,毗沙门天王知道佛陀的心意,便从他方世界来到佛前,向佛顶礼后侧立一旁;忉利天的天主释提桓因及大梵天王、四大天王也都来到佛前,顶礼后都站到一旁。

佛陀询问患病比丘说:“现在你的痛苦有没有减少一些呢?”患病比丘回答:“弟子的病痛一直在增加,并没有减少。”

佛陀再问:“有谁来探病吗?”患病比丘回答:“从生病到现在,没有一个人前来探病。”

佛陀又问:“你没有生病的时候,有去探望生病的人吗?”患病比丘惭愧地回答:“我不曾去探望过一个病人。”

佛陀告诉患病比丘:“现在你不用感到恐惧,我会亲自照顾你。就像我在天上人间,亦会去探视一切病人。无人照护者,就去帮忙照护;若是失明者,就充其眼睛,以此救护一切病人。”

接着,佛陀就为患病比丘清除不净,并且帮忙敷好坐具。毗沙门天王及释提桓因见状,赶紧跟佛说:“佛陀,让我们来照顾此比丘,您不用亲自做。”

佛陀告诉诸天:“没关系,过去我未成道时修菩萨行,曾为了一只鸽子不惜牺牲自己的性命,更何况今日我已成佛,怎可不管这位比丘呢?”由于释提桓因及毗沙门天王也不曾来探视此比丘,所以都默然无言。

随后,佛陀拿起扫把清扫污泥,然后敷设坐具,准备盥洗此比丘的衣物,并扶此比丘坐下来,用净水为他沐浴。之后,再扶他坐到床上,亲自喂他吃饭。

待患病比丘用完餐,佛陀又教授诸比丘解脱苦患十二因缘法等。

诸比丘众皆信受奉行。

接着,佛陀又告诉诸比丘:“你们既已出家,同一师学,从今以后,应当互相关心,若有患病比丘无有弟子,要派人前往探视。探视病人的功德如同见佛。”

这时世尊便说一首偈子:“设有供养我,及过去诸佛,施我之福德,瞻病而无异。”

比丘们听完佛陀的开示,皆欢喜奉行。

经文原文

向上滑动阅读原文

闻如是。

一时。佛在罗阅城迦兰陀竹园所。与大比丘众五百人俱。

尔时。罗阅城中有一比丘。身遇疾病。至为困悴。卧大小便。不能自起止。亦无比丘往瞻视者。昼夜称佛名号。云何世尊独不见愍。

是时。如来以天耳闻彼比丘称怨。唤呼投归如来。尔时。世尊告诸比丘。吾与汝等。悉案行诸房。观诸住处。

诸比丘对曰。如是。世尊。

是时。世尊与比丘僧前后围绕。诸房间案行。尔时。病比丘遥见世尊来。即欲从座起而不能自转摇。是时。如来到彼比丘所。而告之曰。止。止。比丘。勿自动转。吾自有坐具。足得坐耳。

是时。毗沙门天王知如来所念。从野马世界没。来至佛所。头面礼足。在一面立。是时。释提桓因知如来心中所念。即来至佛所。梵天王亦复知如来心中所念。从梵天没。来至佛所。头面礼足。在一面坐。时。四天王知如来心中所念。来至佛所。头面礼足。在一面立。

是时。佛告病比丘曰。汝今患苦有损不至增乎。

比丘对曰。弟子患苦遂增不损。极为少赖。

佛告比丘。瞻病人今为所在。何人来相瞻视。

比丘白佛言。今遇此病无人相瞻视也。

佛告比丘。汝昔日未病之时。颇往问讯病人乎。

比丘白佛言。不往问讯诸病人。

佛告比丘。汝今无有善利于正法中。所以然者。皆由不往瞻视病故也。汝今。比丘。勿怀恐惧。当躬供养。令不有乏。如我今日天上.人中独步无侣。亦能瞻视一切病人。无救护者与作救护。盲者与作眼目。救诸疾人。是时。世尊自除不净。更与敷坐具。

是时。毗沙门天王及释提桓因白佛言。我等自当瞻此病比丘。如来勿复执劳。

佛告诸天曰。汝等且止。如来自当知时。如我自忆昔日未成佛道。修菩萨行。由一鸽故。自投命根。何况今日以成佛道。当舍此比丘乎。终无此处。又释提桓因先不瞻此病比丘。毗沙门天王护世之主亦不相瞻视。

是时。释提桓因及毗沙门天王皆默然不对。

尔时。如来手执扫彗除去污泥。更施设坐具。复与浣衣裳。三法视之。扶病比丘令坐。净水沐浴。有诸天在上。以香水灌之。是时。世尊以沐浴比丘已。还坐床上。手自授食。

尔时。世尊见比丘食讫。除去钵器。告彼比丘曰。汝今当舍三世之病。所以然者。比丘当知。生有处胎之厄。因生有老。夫为老者。形羸气竭。因老有病。夫为病者。坐卧呻吟。四百四病一时俱臻。因病有死。夫为死者。形神分离。往趣善恶。设罪多者。当入地狱。刀山.剑树。火车.炉炭.吞饮融铜。或为畜生。为人所使。食以刍草。受苦无量。复于不可称计无数劫中。作饿鬼形。身长数十由旬。咽细如针。复以融铜而灌其口。经历无数劫中得作人身。榜笞拷掠。不可称计。复于无数劫中得生天上。亦经恩爱合会。又遇恩爱别离。欲无厌足。得贤圣道。尔乃离苦。

今有九种之人。离于苦患。云何为九。所谓向阿罗汉.得阿罗汉.向阿那含.得阿那含.向斯陀含.得斯陀含.向须陀洹.得须陀洹.种性人为九。是谓。比丘。如来出现世间。甚为难值。人身难得。生正国中。亦复难遭。与善知识相遇。亦复如是。闻说法言。亦不可遇。法法相生。时时乃有。比丘当知。如来今日现在世间。得闻正法。诸根不缺。堪任闻其正法。今不殷勤。后悔无及。此是我之教诫。

尔时。彼比丘闻如来教已。熟视尊颜。即于座上得三明。漏尽意解。

佛告比丘。汝以解病之原本乎。

比丘白佛。我以解病之原本。去离此生.老.病.死。皆是如来神力所加。以四等之心。覆护一切。无量无限不可称计。身.口.意净。

是时。世尊具足说法已。即从座起而去。

尔时。世尊告阿难曰。汝今速打揵椎。诸有比丘在罗阅城者。尽集普会讲堂。

是时。阿难从佛受教。即集诸比丘在普会讲堂。前白佛言。比丘已集。唯愿世尊宜知是时。

尔时。世尊往至讲堂所。就座而坐。尔时。世尊告诸比丘。汝等学道为畏国王.盗贼而出家乎。比丘。信坚固修无上梵行。欲得舍生.老.病.死.忧.悲.苦.恼。亦欲离十二牵连。

诸比丘对曰。如是。世尊。

佛告诸比丘。汝等所以出家者。共一师.同一水乳。然各不相瞻视。自今已往。当展转相瞻视。设病比丘无弟子者。当于众中差次使看病人。所以然者。离此已。更不见所为之处。福胜视病之人者。其瞻病者瞻我无异。

尔时。世尊便说斯偈。

设有供养我 及过去诸佛

施我之福德 瞻病而无异

尔时。世尊说此教已。告阿难曰。自今已后诸比丘各各相瞻视。若复比丘知而不为者。当案法律。此是我之教诫。

尔时。诸比丘闻佛所说。欢喜奉行。

——《增壹阿含经》卷第四十

《付法藏因缘经》上有这样的记述:“薄拘罗尊者,在过去毗婆尸佛出世时,是一为贫穷之人,当时他见到一位比丘,患头痛病,就当下发至诚心,以一阿黎果施予该比丘,比丘吃了此果之后,病顿时痊愈。由于以至诚心施予病人阿黎果的功德,九十一劫以来,薄拘罗尊者或在天上,或处人间,常无病苦。”小小一果,施与病僧,尚且获报如此,其他不言而喻。但施惠之心,贵乎至诚,不带半点假藉,或丝毫轻慢之念。

经文原文

时有比丘甚患头痛。向知药人索呵梨勒。知药者言。有人施药汝可取服。尔时比丘往彼取药。服之以讫病寻除愈。由是缘故九十一劫生人天中。未曾有病。

——《付法藏因缘经》

二、瞻病的方法

照看病人也要讲究方式方法,在这个方面,佛陀也有明确的开示。

据《增一阿含经》卷二十四载,有五法能令病人迅速康复:

分别良医:能分辨医生的医术、医德高明与否。

亦不懈怠:先起后卧,以勇猛心看顾病者,为其拭洗浣衣,洒扫住处,极令清净。

恒善言谈:多与病人交谈,说安慰、鼓励的言语,使病者去除寂寞,得获人情的温暖而坚强振作。

少于睡眠:不贪睡眠,随时注意病者所需,给予满足。

以法供养:不贪饮食,为病人说法,使病人体会病性本空的道理,而能淡然处之。

若能成就上述五法,照顾病人,病者必能早日重获健康。

三、瞻病的功德

布施犹如播种,要想有好的果报,一定要先播种善因。看护病人可以获得无量无边的福报,未来的希求也会如愿以偿。

佛陀虽然已经福慧圆满,但其爱护众生的悲心像流水长河一般,因此依然降尊就卑为其生病的弟子拭身不净,浣衣晒干,洒扫环境,爱语安慰,使他们得到依怙。唐代悟达国师,在其尚是云水僧时,途经京师,见一西域异僧迦诺迦尊者身患恶病,无人理睬,于是耐心为其擦洗敷药,并照顾其直至痊愈。后尝于懿宗时,膝生人面疮,幸遇尊者相救,得以解冤消业,令病苦除愈。又玄奘大师,在四川见一病人,身疮臭秽,衣服破污,心生怜悯,大师遂将其带回寺中疗疾,并施与衣服饮食。病者惭愧,乃授法《般若心经》。由是之故,日后玄奘大师西行,临危之际,幸得此经之助而解厄。

古德云:“春种一粒粟,秋收万颗子。善恶果报亦是如此。人于病苦之时,容易心生忧怖,最需关怀与照顾。若能适时探护,安定病人身心,进一步为其说法,了知因缘果报之理,必能让病人从病苦之中得到安慰,从心解脱,可谓自利利他之菩萨行。

人以互助为本,素喜助人者,人恒助之,尤以急济贫病者为最。如己所能及者,当尽心竭力扶危,作一分善事,生一分福德。所谓:“有一分熟,发一分光。”佛已福足,犹为病僧清洗不净,况我等薄福之人,亦当如是行持。

回向

文殊师利勇猛智,普贤慧行亦复然,

我今回向诸善根,随彼一切常修学。

三世诸佛所称叹,如是最胜诸大愿,

我今回向诸善根,为得普贤殊胜行。

长按二维码|关注佛教慧日微信平台

互联网宗教信息服务许可证编号:

浙(2022)0000575

- 相关文章

- · 怎么把所有的烦恼变成智慧?

- · 从飓风恶浪中脱险(下)

- · 从生病看这个“身体”

- · 被妈妈杀死十二年后,我决定报复她……

- · 珍惜对我们好的人,就是在心底装着阳光

- · 谈一谈佛法能带给你的养生防护良方

- · 面对病魔、怨敌、违缘,应该修什么?

- · 佛法就是教你把“命”的缺点全部卸载

- · 从飓风恶浪中脱险(上)

- · 虽然身体病,心灵是光明的

- · 我们这辈子能积累多少福禄寿的资粮呢?

- · 护身壁纸 | 愿诸佛护佑,一切恶事皆消灭

- · 这样可以进入禅定之舟,穿越轮回业海

- · 几个故事说明祛疫还有一个重点

- · 老祖先教我们的护身大招

- · 不贪美色

- · 此时正当修行时

- · 养肺护肺小妙招——蜂蜜白萝卜

- · 冬至 | 大吉之日,这件事我们必须要做

- · 妈妈,今天我又想您了