郴江幸自绕郴山,为谁流下潇湘去——让我们成为江河吧

郴江幸自绕郴山

为谁流下潇湘去

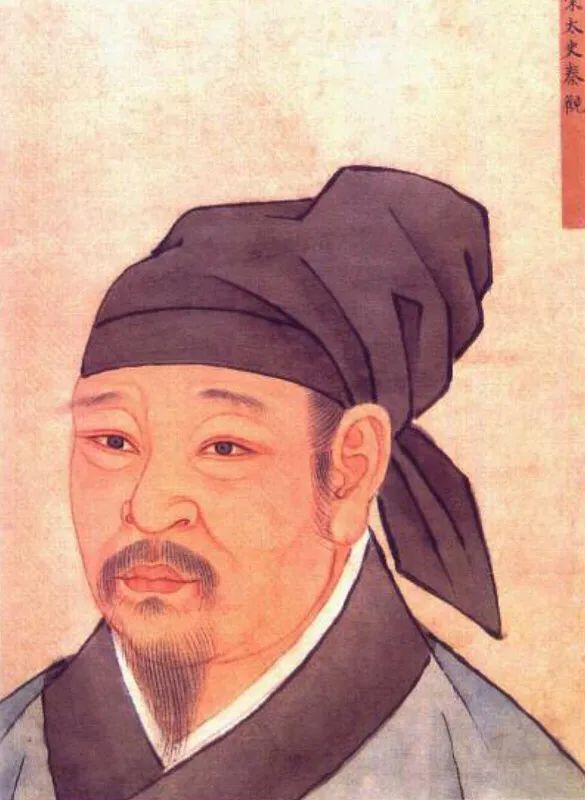

秦少游是北宋的一位大词人,与当时的文坛领袖苏轼亦师亦友。两人的第一次见面,是在苏轼任徐州太守的时候。那一年,秦少游正值而立,苏轼刚过不惑。

两人一见如故。秦少游写下“我独不愿万户侯,惟愿一识苏徐州”的诗句表达对苏轼的仰慕。而苏轼也非常看重这位有灵气的年轻人,赞叹他有“屈、宋之才”,认为他的才华可以与屈原、宋玉媲美。

既是师生,又是知己,他们的命运从此被联系在了一起。在后来的新旧党争中,两人被一贬再贬。秦少游被贬到偏远的郴州时,在旅舍中写下了《踏莎行·雾失楼台》,并寄给了当时正贬谪在惠州的苏轼。

同为天涯沦落人,当苏轼收到秦少游的书信时,必然是很开心的。一展开,书法又美,而词中的意境,也与自己的心境完全相应。尤其最后两句,“郴江幸自绕郴山,为谁流下潇湘去?”苏轼看后更是激赏不已。

“郴江幸自绕郴山”,这一句从字面上理解就是,郴江的源头就是郴山,江绕着山而流,曲折蜿蜒于郴州大地,最后又汇入潇湘水系。但更深的含义,不知道大家能不能明白?

我们学佛如果哪一天有心得了,华严宗里有一个非常核心的词,叫“一真法界”,还有一句很关键的话,叫“无不从此法界流,无不还归此法界”。

佛为什么要度众生?因为每个众生都是来自同一个体性,只不过众生迷失了,流浪于苦海,所以作为觉悟的佛,祂有悲心大愿要把迷途的羔羊带回家园,带回这个宇宙本然的真理的世界。

这一句“无不还归此法界”,实际上不是自然而然的,而是饱含着强大的誓愿的力量。一切诸佛菩萨的事业,就是为了让一切众生都能回归到法界的本源里来。

我们学佛能明白这个本源,就代表浪子已经归家。而一个通达了圣贤之道的人,他在民间无论做什么,教书也好,悬壶济世也好,都会是人间的菩萨。如果为官,在这种圣贤情怀的驱动下,上为江山社稷,下为百姓子孙,那就是时代之幸,天下之幸。

秦少游的这首词最核心就是这句“郴江幸自绕郴山”,这是他对道的体悟。不管人生呈现什么样的状态,幸好我对道是了知的,与道是相应的。而下一句就更为悲壮,“为谁流下潇湘去”,这体现的就是仁人志士的一种人格力量,一种社会情怀,一种道义担当。

苏轼看了这首词后拍案叫绝,并把这最后两句题写在了自己的扇面上。几年后,秦观去世,苏轼闻讯悲伤不已,又在扇子背面写下“少游已矣,虽万人何赎!”的跋语。少游走了,他对道的领悟,一万个人加起来也抵不过啊!

通达真理的人,虽然稀有,但他们就像苦海的灯塔,暗夜的明灯。“为谁流下潇湘去”,就是为了众生,为了如母有情!

所以那年在郴州安陵书院,与大家一起交流分享对这首词的感悟后,我又补了两句:郴江幸自绕郴山,紫竹林中观自在。为谁流下潇湘去?倒驾慈航渡众生。

我们在选择自己的人生方向时,是选择成为一杯水,还是选择成为一桶水?是选择成为一池水,还是选择自己就是江河?

我们作为佛弟子,要选择成为江河啊!“流下潇湘去”,成为江河润泽天下。

——三参法师古文殊寺

微信文章往期精选