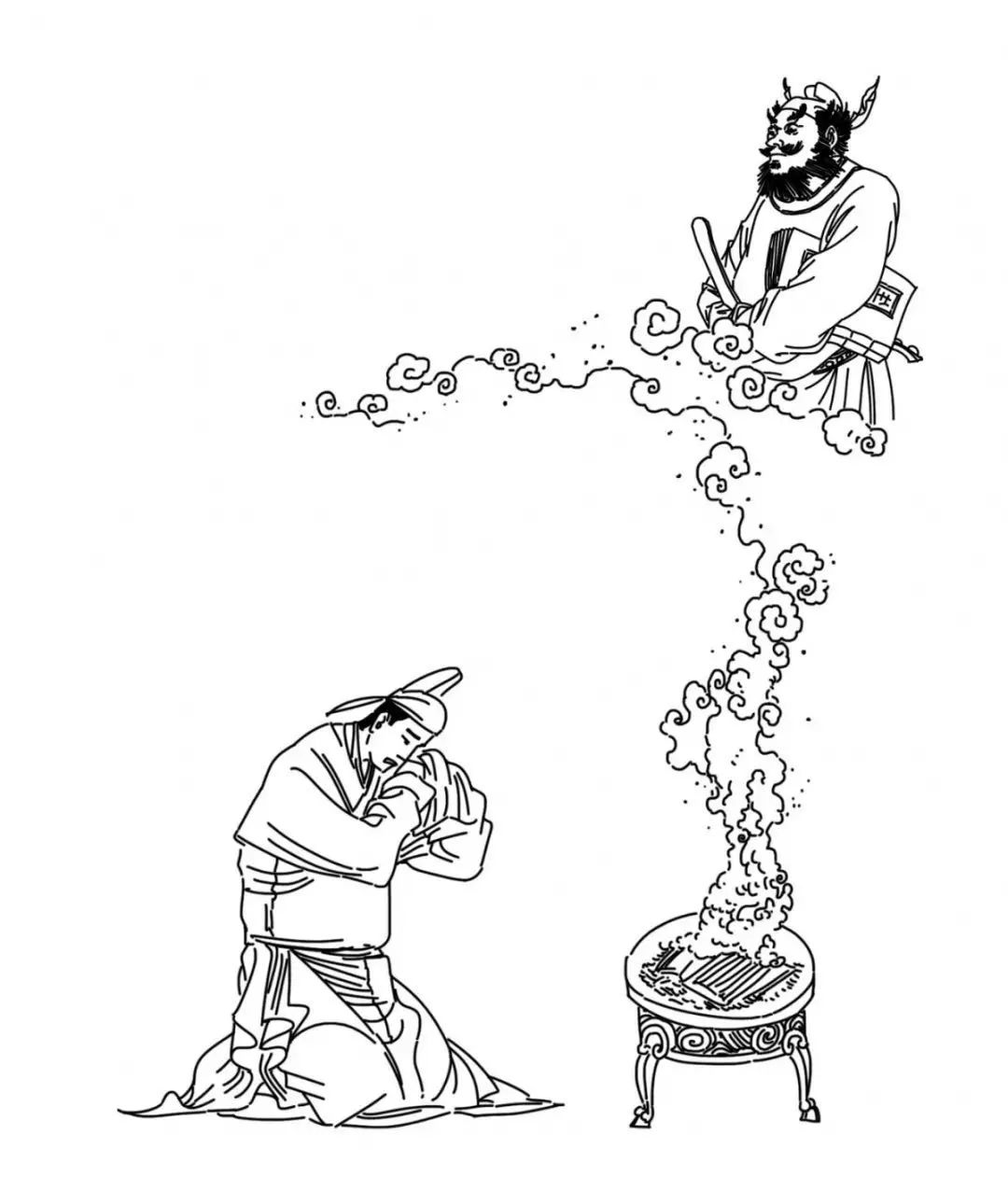

除夕之夜,灶神找到了他……

在中国的民间故事里,

《俞净意公遇灶神》

流传非常广泛。

明朝嘉靖年间,江西有一位俞公,知书达礼,又长年行善放生,却一直科举不中,家中儿女也接连夭亡,生活一年比一年困顿潦倒。

他反省自己,觉得并没有大的过错,并且奉行善事,却遭到上天如此惩罚。他百思难解,于是每年腊月底书写黄纸文疏,向灶神祈祷,请求代为传达上天,文疏中颇有不平之言。

有一年除夕夜,灶神化为张姓男子前来点化,告诉他,你之前做的都是表面的慈善,并没有把圣贤之德入到心里。意恶太重,专务虚名,凭什么希求福报呢?

俞公听后幡然醒悟。从此,他改号为净意道人,时刻提醒自己回光返照,自净其意,把仁人君子的修养做到意念中去。不出三年,他的命运就全部改变了。

这个故事带给世人很多启迪。古人因此认为,这是对《了凡四训》的一大补充,于世道人心很有利益。

实际上,灶神对俞净意公的点拨,不如地藏菩萨讲得透彻。《地藏经》里就说,“南阎浮提众生,起心动念,无不是业,无不是罪。”

自以为是好人,自认为做好事,实际上是专务虚名,随境浮沉。自以为是而不知惭愧忏悔,念念都与实相相违,而违背实相就是最大的恶。

在这个故事里,灶神还提醒俞公:“满纸怨尤,渎陈上帝,恐受罚不止此也!”中国有一个成语叫“怨天尤人”,遇到不顺心的事,把原因推给别人,甚至还责怪老天不公。老祖先就告诉我们,这个罪过是很大的。

但一个人要保持敬天敬地的态度并不容易,如果没有深刻的自我反省,哪里能生起敬畏之心呢?所以印光大师说,“静坐常思己过。”

特别当学佛后,我们看到了更高的标准——天人的、声闻的、菩萨的乃至佛的标准。对照这些标准想一想,就知道自己哪一个都不够格。

身为佛子,我们与古代的祖师们、佛陀时代的圣者们受着同样的戒,但我们的行为却如此拙劣。每当看到祖师大德们炽盛的菩提心,我们就很惭愧,因为同样受过菩萨戒,我们却只想着自己,一位菩萨要具足的功德相,我们都还没有具足。

所以面对高的标准,我们才会真切地反观自己。一个人不知道天地是什么,不知道圣贤是什么,不知道生命的高标准是什么,就不会生起敬畏和惭愧。乃至没有善恶标准就没有文明,人类文明就是有了择法眼,知道天地万物的次序,能分明因果,才会诞生。

作为佛弟子,我们不仅要有惭愧心,甚至还要生起一种志向,遵守这种规律。佛教的戒律,就是我们跟佛陀之间的一种契约。佛慈悲为我们开显了人天涅槃大道,我们就遵循着这样的上升之道、解脱之道,乃至佛为我们开显的,我们都愿意遵循。

——摘自2021年2月三参法师于大圣五台山古文殊寺法堂小年夜的开示

微信文章往期精选