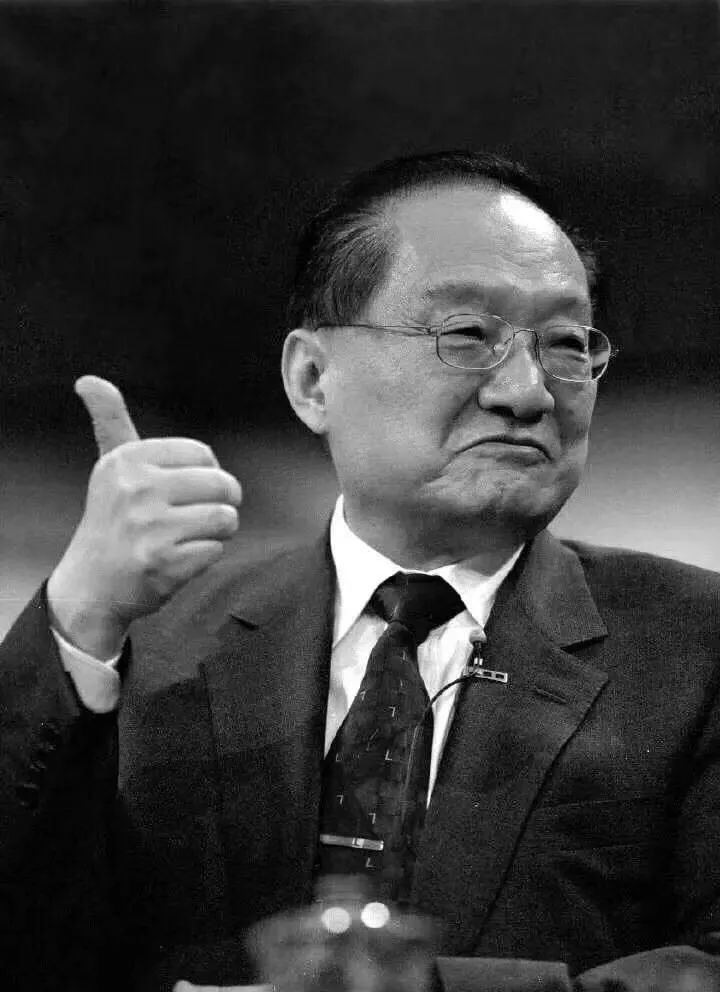

金庸先生走了,除了武侠,他还给我们留下了什么?

据香港《明报》报道,金庸(原名查良镛)30日下午,因病在香港养和医院辞世。

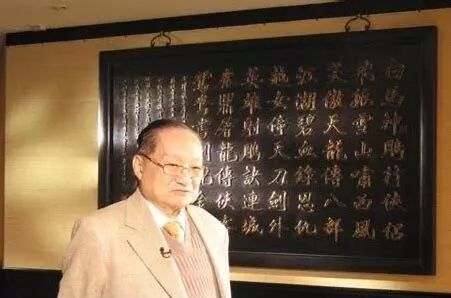

查良镛笔下创作多部脍炙人口的武侠小说,包括《射雕英雄传》、《神雕侠侣》、《天龙八部》等。其作品流行的程度,被誉为“凡是有华人的地方,就有金庸的读者”。

除了文学界外,查良镛先生涉足传媒界多年,曾在《大公报》任职多年,先后创办《明报》、《明报周刊》、《明报晚报》。

作为著名的爱国人士,查良镛先生是香港特别行政区基本法起草委员会委员、政制小组组长、筹委会委员、“紫荆勋章”获得者,在促进香港回归方面做了很多重要贡献。

走进武侠泰斗的传奇一生

(视频建议在WiFi环境下观看)

“我的学佛心路”——査良镛自述

我皈依佛教,并非由于接受了哪一位佛教高僧或居士的教导,纯粹是一种神秘经验,是非常痛苦和艰难的过程。

1976年10月,我十九岁的长子传侠,突然在美国纽约哥伦比亚大学自杀丧命,这对我真如晴天霹雷,我伤心得几乎自己也想跟着自杀。当时有一强烈的疑问:“为什么要自杀?为什么忽然厌弃了生命?”我想到阴世去和传侠会面,要他向我解释这个疑问。

青年时期的金庸

此后一年中,我阅读了无数书籍,探究“生与死”的奥秘,详详细细地研究了一本英国出版的《对死亡的关怀》。其中,有汤恩比博士一篇讨论死亡的长文,有不少精湛的见解,但不能解答我心中对“人之生死”的大疑问。

这个疑问,当然只有到宗教中去求解答。我在高中时期曾从头至尾精读过基督教的新旧约全书,这时回忆书中要义,反复思考,肯定基督教的教义不合我的想法。

后来,我忽然领悟到(或者说是衷心希望)“亡灵不灭”的情况,于是,去佛教书籍中寻求答案。

中国的佛经卷帙浩繁,有数万卷之多,只读了几本简单的入门书,就觉得不符合我对真实世界的认识;但还是勉强读下去。

后来,读到《杂阿含经》、《中阿含经》、《长阿含经》,几个月之中废寝忘食、苦苦研读,潜心思索,突然之间有了会心:“真理是在这里了!一定是这样!”

不过,中文佛经太过艰深,在古文的翻译中,有时,一两个字有完全歧异的含义,实在无法了解。

于是,我向伦敦的巴利文学会订购了全套《原始佛经》的英文译本。所谓“原始佛经”,是指佛学研究者认为是最早期、最接近释迦牟尼所说佛法的纪录,因为是从印度南部、锡兰一带传出去的,所以也称为“南传佛经”。大乘佛学者和大乘宗派,则称之为“小乘”佛经。

我经过长期的思索、查考、质疑、继续研学等等过程之后,终于诚心诚意、全心全意地接受。佛法解决了我心中的大疑问,我内心充满喜悦,欢喜不尽——原来如此,终于明白了!从痛苦到欢喜,大约是一年半时光。

随后,再研读各种大乘佛经,例如《维摩诘经》、《楞严经》、《般若经》等等,疑问又产生了。这些佛经的内容,与“南传佛经”是完全不同的,充满了神奇、不可思议的叙述,我很难接受和信服。

直至读到《妙法莲华经》,经过长期思考之后,终于了悟——原来,大乘经典主要都是“妙法”,用巧妙的方法来宣扬佛法,解释佛法,使得智力较低、悟性较差的人能够了解与接受。

《法华经》中,佛陀用火宅、牛车、大雨等等多种浅近的比喻来向世人解释佛法,为了令人相信,甚至说些“方便妄语”也无不可,目的都是在弘扬佛法。

我也是了解了“妙法”两字之旨,才对大乘经充满的神奇不起反感。这个从“大痛苦”到“大欢喜”的过程,大概是两年。

对于我,虽然从小就听祖母诵念《般若波罗密多心经》、《金刚经》和《妙法莲华经》,但要到整整六十年之后,才通过痛苦的探索和追寻,进入了佛法的境界。在中国佛教的各宗派中,我心灵上最接近“般若宗”。

金庸:解读“侠” 的精神

(视频建议在WiFi环境下观看)

很早之前有人问金庸,人生应如何度过?

他回答:“人生,就该大闹一场,悄然离去。”

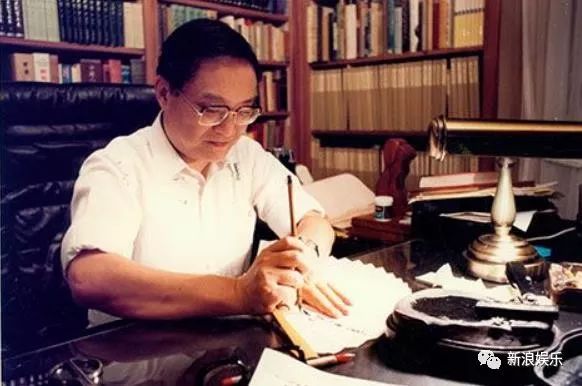

一个人,一支笔,一个江湖。金庸的武侠小说创造了中国现代文学史的一个奇迹,一个难解之谜。一代人的武侠记忆都和金庸有关。

95版《神雕侠侣》

他为我们描述了太多角色,讲了太多故事,勾画了太多童年往事,陪我们度过了太多日夜。从来没有一个作家的作品,能像金庸的武侠小说那样广受欢迎,有人甚至说他是武侠小说创作的“真命天子”。他笔下的故事,同样被一次又一次的翻拍,只为“经典”二字。

金庸先生生前就已多年退居林下,不问世事。外人无从得知他近来对世界、对人生又有多少观察和想法,只能在他的作品中,重温他的江湖。而金庸,也在他的江湖中永在。

金庸先生曾在《大公报》做编辑,《大公报》曾提出“以宗教救国”。1999年金庸先生创办《明报》,《明报》的“明”,也和《大学》中的“大学之道,在明明德”的“明”有异曲同工之用。

不仅实业救国,也要思想救国、文化救国,金庸先生希望通过舆论、电影、小说,唤醒中国人的文化自觉、传播优秀的传统文化,在人性之中彰显国人的德性,提升国人的素养。

国学宗师饶宗颐老先生曾赞美金庸:金庸在中华文化上,造诣很深,他将中华文化的精髓,融入到笔下出神入化的人物当中。

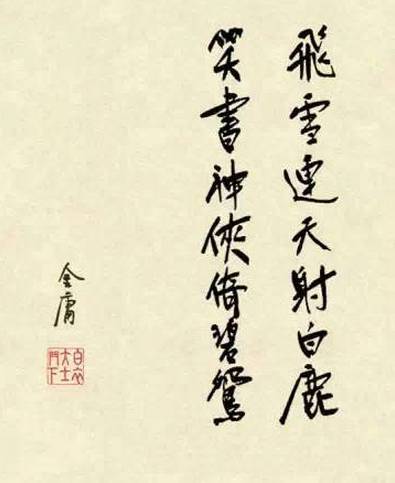

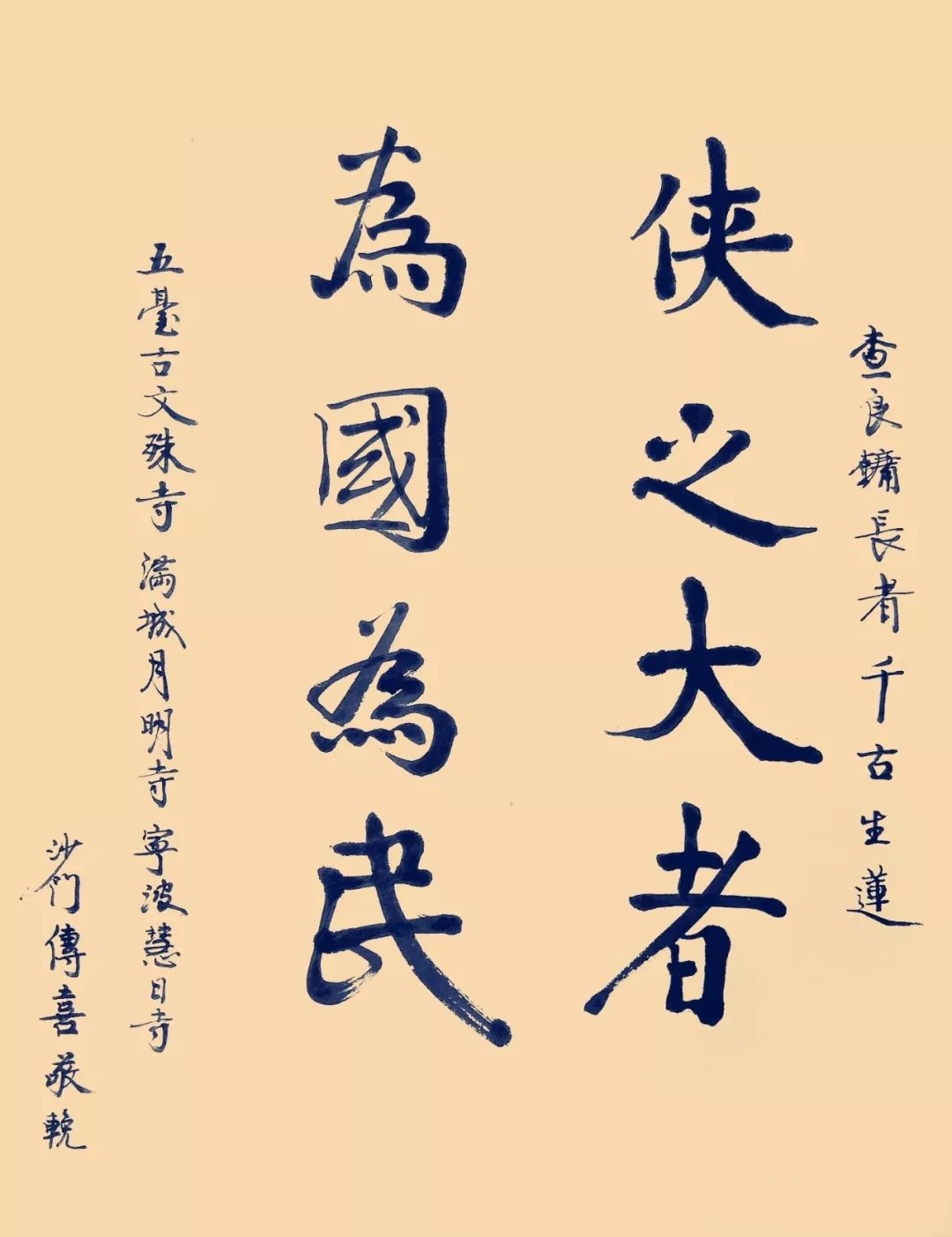

传喜法师为缅怀金庸先生所书墨宝

金庸小说中蕴涵着儒、道、释、墨等博大精深的中国传统文化思想,其中尤以佛学为盛。

但很少有人知道金庸是看着英文版的佛经来研读的,他向伦敦的巴利文学会订购了全套《原始佛经》的英文译本。

对于他只看注解而不学习经书原文,金庸打了一个很有趣的比喻:“这就像手指月亮,原本是为了要看月亮,才看手指的,但有时候看多了手指,只记住了手指,反倒忘了月亮的存在了,实在是要不得的。”

一生对佛学颇多研究的金庸先生在他的作品中临摹佛教世界,也塑造了众多的佛界僧侣形象。

如《笑傲江湖》之中,仪琳为求令狐冲早脱苦海,念诵《观世音菩萨普门品》,慈悲之情,发自肺腑。

如《倚天屠龙记》之中,张无忌为救义父与少林三僧苦战,而谢逊于地窖中念诵《金刚经》妙法,劝无忌弃了人我之分,毋着世相。

如《射雕英雄传》里的《九阴真经》,其实就脱胎于佛教中的经典《楞严经》。着墨最多的,当属《天龙八部》。

倪匡曾经说:《天龙八部》这个名字就是从佛学中来的。

故事中的三位主角和佛教也都有着密切的关系:大理段氏累世信佛,萧峰的师傅是少林高僧,而虚竹则是僧人出身,他于西夏皇城冰窖,以三段《入道四行经》驳得天山童姥理屈词穷,真是言简意赅,仁慈之心,远胜雄辩。

书中融入作者做人、学佛的感悟,充满着悲天悯人的情怀,没有深究佛理的人,是绝对写不出来的。

当问及金庸为什么如此喜欢对佛的研究时,金庸解释说:“研读这些佛经之后,我觉得看待许多事情都变得清朗,连死都不怕了,不再计较名利得失,心里坦荡荡的,无所挂碍。”

也许正因如此,他才能践行他所说的“大闹一场”,继而“悄然离去”。

也正因此,金庸的武侠小说能具有如此的思想深度与哲学内涵。

1960年,金庸与电影《神雕侠侣》主角合影。(左起)谢贤、金庸、南红和梁素琴。图片来源于:三联生活周刊

难怪北大教授陈平原给予他这样的评价:“倘若有人想借助文学作品了解佛道,不妨从金庸的武侠小说入手。”

在金庸的世界里,每个人都是英雄儿女,爱恨情仇,只此一生。

“有人的地方就有江湖”,在武侠的梦境中,每个人都是自己的主角。

而如今,金庸也走了,一个时代真的结束了。

想起《天龙八部》那首主题曲《难念的经》,当时林夕作词,周华健谱曲,被人们笑称“最难唱的一首歌”,可谁又能真正听懂歌词背后的含义呢。

(滑动查看歌词)

笑你我枉花光心计

爱竞逐镜花那美丽

怕幸运会转眼远逝

为贪嗔喜恶怒着迷

责你我太贪功恋势

怪大地众生太美丽

悔旧日太执信约誓

为悲欢哀怨妒着迷

啊~啊~ 舍不得璀灿俗世

啊~啊~ 躲不开痴恋的欣慰

啊~啊~ 找不到色相代替

啊~啊~ 参一生参不透这条难题

吞风吻雨葬落日未曾彷徨

欺山赶海践雪径也未绝望

拈花把酒偏折煞世人情狂

凭这两眼与百臂或千手不能防

天阔阔雪漫漫共谁同航

这沙滚滚水皱皱笑着浪荡

贪欢一晌偏教那女儿情长埋葬

吞风吻雨葬落日未曾彷徨

欺山赶海践雪径也未绝望

拈花把酒偏折煞世人情狂

凭这两眼与百臂或千手不能防

天阔阔雪漫漫共谁同航

这沙滚滚水皱皱笑着浪荡

贪欢一晌偏教那女儿情长埋葬

笑你我枉花光心计

爱竞逐镜花那美丽

怕幸运会转眼远逝

为贪嗔喜恶怒着迷

责你我太贪功恋势

怪大地众生太美丽

悔旧日太执信约誓

为悲欢哀怨妒着迷

啊~啊~ 舍不得璀灿俗世

啊~啊~ 躲不开痴恋的欣慰

啊~啊~ 找不到色相代替

啊~啊~ 参一生参不透这条难题

吞风吻雨葬落日未曾彷徨

欺山赶海践雪径也未绝望

拈花把酒偏折煞世人情狂

凭这两眼与百臂或千手不能防

天阔阔雪漫漫共谁同航

这沙滚滚水皱皱笑着浪荡

贪欢一晌偏教那女儿情长埋葬

吞风吻雨葬落日未曾彷徨

欺山赶海践雪径也未绝望

拈花把酒偏折煞世人情狂

凭这两眼与百臂或千手不能防

天阔阔雪漫漫共谁同航

这沙滚滚水皱皱笑着浪荡

贪欢一晌偏教那女儿情长埋葬

吞风吻雨葬落日未曾彷徨

欺山赶海践雪径也未绝望

拈花把酒偏折煞世人情狂

凭这两眼与百臂或千手不能防

天阔阔雪漫漫共谁同航

这沙滚滚水皱皱笑着浪荡

贪欢一晌偏教那女儿情长埋葬

吞风吻雨葬落日未曾彷徨

欺山赶海践雪径也未绝望

拈花把酒偏折煞世人情狂

凭这两眼与百臂或千手不能防

天阔阔雪漫漫共谁同航

这沙滚滚水皱皱笑着浪荡

贪欢一晌偏教那女儿情长埋葬

那些小时候难忘的金庸的作品,长大了才发现都是道理,就像这首歌,生活何尝不是首难念的经,社会又何尝不是一个江湖呢?其实你我都身在其中。

金庸先生不仅信仰佛教,而且对佛教有很深的研究。他曾到浙江新昌大佛寺虔诚拜见上悟下道老和尚,并为上悟下道老和尚写下墨宝。

这个从故乡浙江海宁峡石镇袁花村走出的少年,走到香江,走进全世界华人心中,现在他终于回到了原点。

查良镛先生,一身家国正气,满怀菩萨心肠,早知世事人心,稳坐佛国莲台。

浙江宁波慧日禅寺、山西五台山古文殊寺、河北保定月明寺三座寺院共同为查良镛先生点灯,愿以此功德,回向查良镛先生蒙佛接引,往生佛国极乐净土!

南无阿弥陀佛!

往期精彩回顾:

第五届世界佛教论坛开幕啦!论坛论文新鲜速递:潘宗光从慧远大师谈文化交流的启示(选编)

你信与不信,观音菩萨都是为你而来……——写在观音菩萨出家日的思考

声 明

本文内容转自「腾讯佛学」、「甲和灯」、「统战新语」

版权归原作者所有

如有不当请与我们联络

我们会第一时间进行处理,感恩

请长按下方图片

识别二维码 关注佛教慧日

点赞是随喜,评论是思考,转发是分享!

请将这份爱传递!