92岁院士一件衬衣穿了30年,却捐了420万全部积蓄帮贫困生

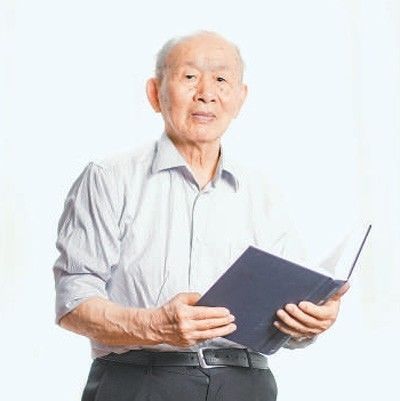

站在书架前,92岁的崔崑院士依旧精神矍铄,思维敏捷。

“我正在补充近年来钢铁领域的新进展,准备后年再版这本书。”崔崑手里拿着的,是他在81岁时动笔写作的《钢的成分、组织与性能》。这本我国首部全面系统介绍特殊钢的百科全书,由一位耄耋老人以6年之力,在电脑前独自敲打而成。

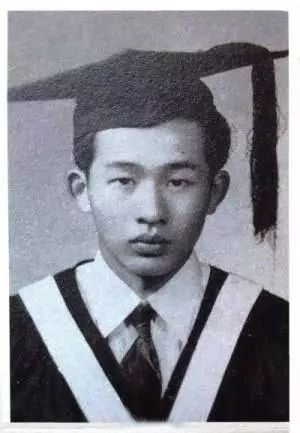

▲ 崔崑毕业照

勤奋报国

“中国一定要有自己的模具钢种”

崔崑年少时,家乡济南被日寇占领,他随父亲到大后方去继续读书。1944年,崔崑考入武汉大学机械系,1958年,崔崑被公派前往当时世界上最好的钢铁专业大学——莫斯科钢铁学院,专攻金属学及热处理专业,两年的留学生涯让他将特殊钢定为日后的研究方向。

1960年,崔崑学成回国。那时,我国工业生产急需高性能新型模具钢,却无力自主生产,进口价格是普通钢的10倍以上。“中国一定要有自己的模具钢种!”崔崑和同事们加紧建设实验室。买不到仪器设备,就带着同事们自己动手做。4年后,终于建成了装备比较完整的金属材料与热处理实验室。

最终,崔崑和研究人员一同研发了低铬模具钢,含铬率降低到4%,使用寿命延长一倍,打破了国外垄断。按当时的价格计算,崔崑的研究取得的直接经济效益累计超过了两亿元。

1981年至1991年,崔崑连续获得三项国家发明奖。他还先后承担国家及省部级科研项目近20项,研制成10种新型模具钢,6种列入国家推广计划,获省部级以上科技奖励15项,解决了许多生产难题。

1997年,崔崑当选为中国工程院院士。

严谨治学

“做人为学如炼钢般一丝不苟”

2006年下半年,崔崑开始搜集资料着手写书,克服种种困难,于2012年完成《钢的成分、组织与性能》,1754页,200多万字,含图828个、表646个。

很难想象,一位81岁的老人,独自学习计算机软件、打字绘图,将一生的研究编辑成书。

在教学中,崔崑也以“实干”作为招收学生的最重要标准。

在新中国成立之初的高校院系调整中,武大机械系并入华中工学院。1981年,崔崑领导的华中工学院金属材料与热处理专业成为全国高校该学科首批6个博士点之一。作为我国首批博士生导师,他共培养了24名博士、23名硕士。

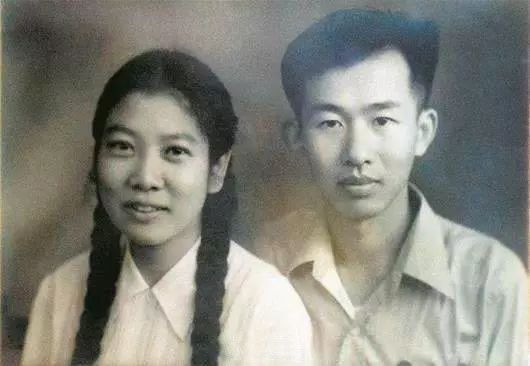

▲崔崑夫妻合影

勤俭节约

却捐出420万全部积蓄

更让华中科技大学的师生们感动的是,一件衬衣可以穿30年的崔崑,对家庭困难的学生却非常大方。2013年,他和夫人朱慧楠将全部积蓄420万元捐出,设立“勤奋励志助学金”,每年资助45名本科生,每人8000元。

师父说

在逆境面前

保持不怨天尤人;

在荣誉面前

知道我是最大的受益者,

又感恩所有的因缘成就。

别人肯定时,

能不迷失自我,

保持清醒的状态,

这是最难的。

现在普遍的状态,

是人迷失在金钱、感情、物质中。

如果明白中华文化精神,

体解大道、与天地共参,

就会找回自己的精气神。

当生命慢慢成长起来的时候,

你会发现,

能够管理自己的情绪,

能够以付出为快乐的时候,

这个生命才是进步了。

以奉献为快乐,

奉献的人比得到的人

生命更成熟。

声明:本文转自「人民日报」,记者程远州,版权归原作者所有,如果不当请与我们联络,我们会第一时间进行处理感恩!