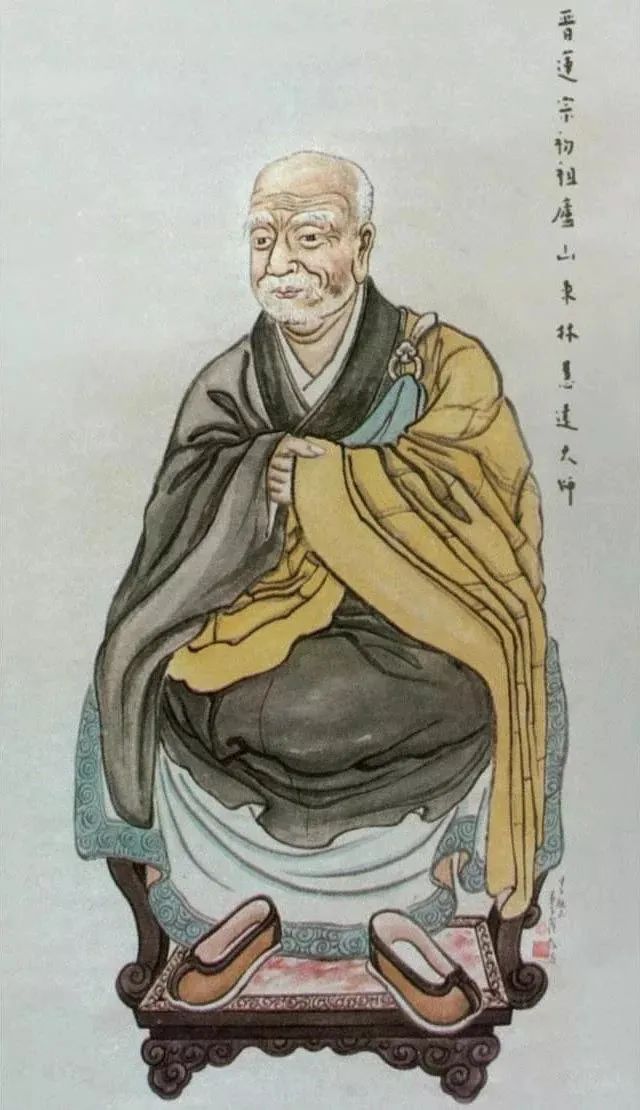

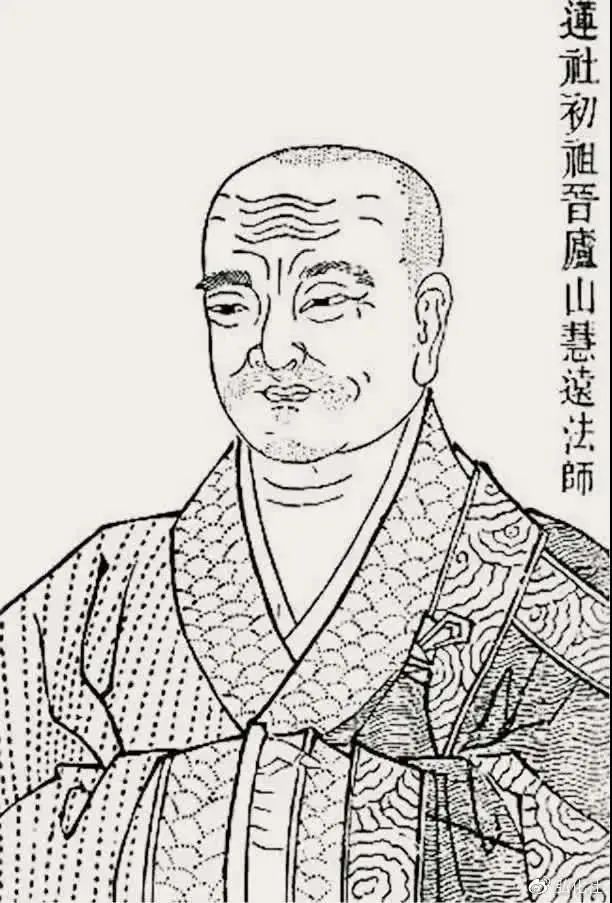

净宗初祖,道高德隆 | 纪念慧远大师圆寂1605年

农历八月初六

净土宗初祖慧远大师圆寂1605年纪念

大师出生五台,一生推崇般若

童真出家,二十四岁升座讲法

未睹《涅槃经》,却写出《法性论》

鸠摩罗什大师赞叹“与经旨妙合”

跟随道安法师学习25年

却选择了与师不同的净土法门

弥陀净土之信仰能得以广行

实出于慧远大师之功

1600多年前的今日,

大师预知时至,

见阿弥陀佛及极乐圣众,

上品往生,享寿八十三,

留给后人极具传奇色彩的一生。

出生五台,器识超群

慧远大师(公元334~416年),俗姓贾,东晋年间,出生于雁门楼烦(今山西代县)的世代书香之家,从小资质聪颖,勤学好思,精通儒道。十三岁时,就跟随舅舅到许昌、洛阳游学。

二十一岁时,慧远大师聆听道安大师讲《般若经》,如醍醐灌顶,悟彻真谛。他感叹:“儒道九流学说,皆如糠秕。”于是发心舍俗出家,随从道安大师修行。

远公出家后发心广大,神明英越,“常欲总摄纲维,以大法为己任”,精进行道,昼夜不辍。二十四岁时,便开始升座讲经说法。听众有不能理解的地方,远公则用儒家、老庄之学理、哲思,辅助大众领悟佛法。道安大师常常赞叹说:“使佛道流布中国的使命,就寄托在慧远身上了!”于此可见远公的器识超出常伦。

远公讲道之余亦勤以著述,相传鸠摩罗什大师读到远公所著《法性论》后,大加赞叹云:“边方未见经,便暗与理合,岂不妙哉!”

驻锡庐山,锡杖掘处涌龙泉

东晋太元四年(公元379年),远公随师南游襄阳中,道安大师被前秦苻坚所执留,只能遣散众弟子,令他们随其心愿去往别处。分别前,道安大师对其他弟子都有训诫,唯独不召见远公,远公即跪请开示,道安大师却说:“像你这样的弟子,我有何可担心的呢。”

远公带同学数十人,含泪别去。先到荆州,略住数日,又往罗浮山进发,途中遇见庐山,峰峦俊逸,足以息心。远公走到庐山东麓,将锡杖拄在地上说:“如果此处可以居住,当从土中喷出泉水。”山泉果然应手而出,涌流直下而成为小溪。大师便砍伐茅竹,建庵居住,命名为龙泉寺。这年正是东晋太元九年,大师五十一岁。

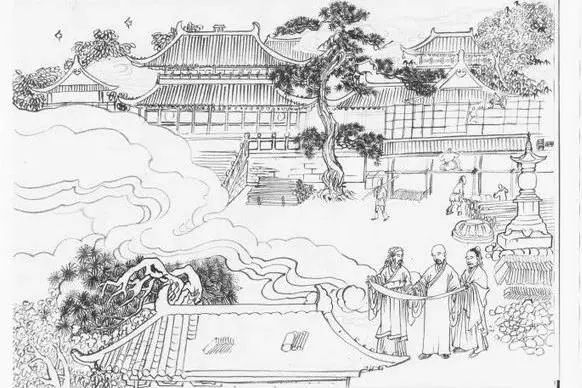

东林道场,南方佛教中心

慧远大师五十三岁时,东林寺建成,寺院“清泉环阶,白云满室……森树烟凝,石径苔合,凡在瞻履,皆神清而气肃焉”。远公自此以东林为道场,修身弘道,著书立说,三十余年迹不入俗,影不出山;广开门路,为众讲说《般若经》、《法华经》。

由于远公的德望,当时的东林寺成为南方佛教的中心。天竺僧侣,望风遥仰,“东向稽首,献心庐岳”。庐山东林寺与长安逍遥园鸠摩罗什译场,作为南北二大佛教中心,遥相呼应。

虔奉金文殊像,一生推崇般若

陶侃在广州做刺史时,有渔人见海中有神光,撒网至放光处,得到阿育王时期所造的金文殊像。陶侃将金像供奉于武昌寒溪寺,后来寺院遭遇火灾,唯有此像及供像的殿堂得以幸存。陶侃后来移官到江州,派人迎请金文殊像,谁知金像抬上舟,船就沉到水底,多次打捞,了无踪迹。当时民谣说:“可以诚至,难以力招。”

东林寺建成后,远公到江中虔诚奉请,金像忽然浮出水面,远公便恭迎至寺中,造文殊阁以供奉。文殊菩萨代表般若智慧,远公一生推崇般若,以文殊般若智修净土的一行三昧,是莲社修行的特点之一。

缔结白莲社,求生西方极乐世界

大师影不出山,迹不入俗,率众行道,凿池种莲,于水中立十二叶莲花用以计时,夕悌宵勤,昼夜精进办道。太元十五年(390年)的七月二十八日,大师率慧永、慧持、道生、刘遗民、宗炳、雷次宗等一百二十三人,缔结白莲社,于东林寺般若云台阿弥陀佛像前,建斋立誓,并命刘遗民著《西方发愿文》。

发愿文中贯彻慧远大师的净土思想,表达了众人志求净土的共同心愿:了知三世因果的真实不虚、轮回之险趣难拔、无常之迅速即至,深感修道之紧迫,而自力又如此怯弱,故勇猛精进,一心仰靠佛力救度。当时一百二十三人均有梦中见佛、见到极乐世界种种庄严等感应,这使得大众更为专其一心,求生西方极乐世界了。

影不出山,三十年迹不入俗

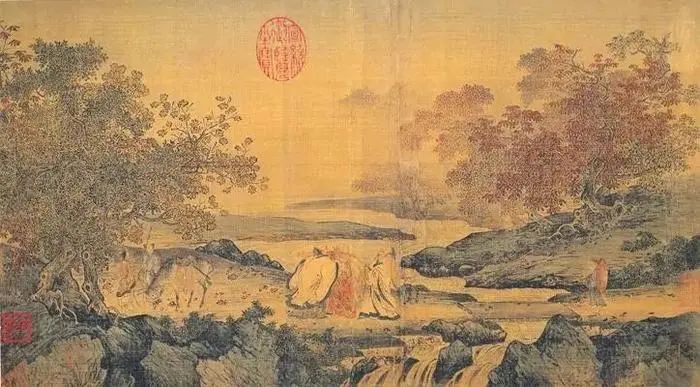

慧远大师在东林寺深居简出,他送客或散步,从不逾越寺门前的虎溪。如果过了虎溪,寺后山林中的老虎就会吼叫起来。一次,诗人陶渊明和道士陆修静来访,与慧远大师谈得投机。送行时远公不觉过了虎溪桥,后山的老虎发出警告的吼叫,三人才恍然大悟,相视大笑而别。三人站在一个桥上,即表示儒释道三家的融合。

“虎溪三笑”反映着慧远大师创建莲社,解决了儒、释、道三家融合的问题,完成了佛教的本土化,为日后净土宗的弘传奠定了基础。

图为:虎溪三笑图

专弘净土,兼济诸宗

远公虽专修净业,也以极大的热情去推动大乘各宗派的弘传。东晋时代,佛法虽已传入,但并不完备,远公派遣弟子从西域取回诸多梵文经典,并在庐山置般若译经台。每逢有梵僧来访,远公都非常重视,常礼请他们翻译经典:

昙摩留支就受远公至诚所感,将弗若多罗翻译未竟的《十诵律》译出——成为我国第一部完整的比丘律藏;远公心胸广大,孜孜为道,与当时北方佛教中心的人物——鸠摩罗什大师常常书信来往,探讨佛法修证中的疑难问题;

佛驮跋陀罗尊者(即觉贤尊者)遭人误解显神通,而被摈于北方,远公热烈欢迎他加入莲社,诚邀尊者翻译经典,觉贤尊者曾翻译《华严经》,远公还致书当时的国主姚兴解释,恢复了觉贤的名誉。

凛然刚骨,严护僧格

大师凛然刚骨,不畏权贵,信仰坚定,严护僧格,使僧人不需礼拜王者,成为中国僧人的传统。

当时一些官员提出沙门应礼拜帝王的说法,远公毅然著《沙门不敬王者论》五篇,阐述“僧人虽不应礼敬,而不失‘孝敬’”的实质内涵,大为赞叹出家修道的功德。

“是故凡在出家,皆遁世以求其志,变俗以达其道……故能拯溺俗于沉流,拔幽根于重劫,远通三乘之津,广开天人之路。如令一夫全德,则道恰六亲,泽流天下,虽不处王侯之位,亦已协契皇极,在宥生民矣。是故内乖天属之重而不违其孝,外阙奉王之恭而不失其敬。”

由此远公坚定地说出“袈裟非朝宗之服,钵盂非廊庙之器,沙门尘外之人,不应致敬王者。”可谓掷地有声。远公此举使桓玄下诏书,确立僧人不礼拜帝王的制度,保持了僧格的独立,自此这项制度也成为了中国僧人的传统。

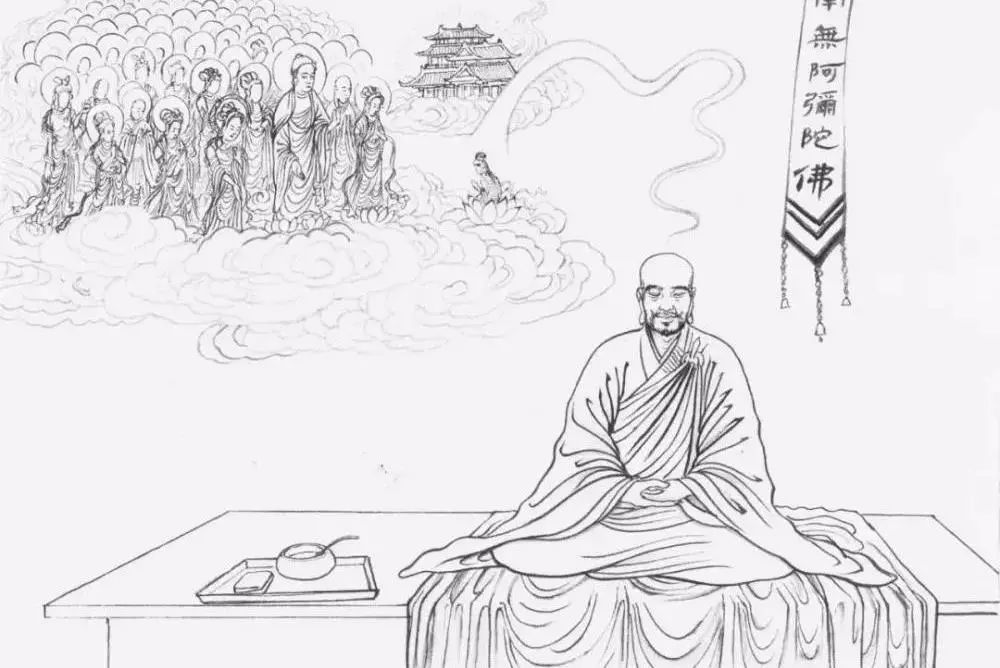

三见弥陀,上品往生

根据《净土圣贤录》记载,义熙十二年(416年),在七月的晦夕,八十三岁的慧远大师,于般若台之东龛,方从定起,见阿弥陀佛,身满虚空,圆光之中,有诸化佛。观音、势至,左右侍立。又见水流光明,分十四支,流注上下,演说苦、空、无常、无我之音。佛告之曰:“我以本愿力故,来安慰汝。汝后七日,当生我国。”

又见佛驮耶舍、慧持(义熙八年先逝)、慧永(义熙十年先逝)、刘遗民(义熙六年先逝),在佛之侧,前揖师曰:“师志在先,何来之晚!”慧远大师对身边人说:“我最初住在这里的十一年中,三次见到佛相,今天又见到,我必定往生净土了。”

最后远公告诸弟子,将他的遗骸露于松林之下,“即岭为坟,无土木同状。此乃古人之礼,汝等勿违”。大师往生后,众弟子号啕恸哭,如丧父母,不忍露尸,乃奉全躯,葬于西岭,累石为塔。弟子立碑作序文,以铭记大师的德业。

值此大师圆寂纪念日

祈愿莲宗之馨香

长播于世间、泽被无量苍生

顶礼历代祖师

愿一切有情离苦得乐

获得究竟圆满的佛果

愿生西方净土中,九品莲花为父母,

花开见佛悟无生,不退菩萨为伴侣。

扫码关注我们