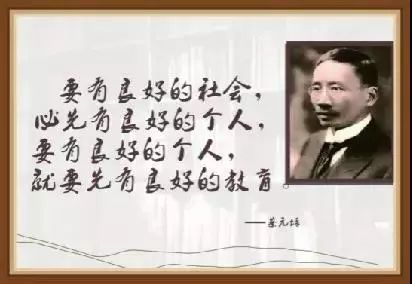

他是北大最伟大的校长,也是一位素食主义者,改革一所学校,改变一个民族

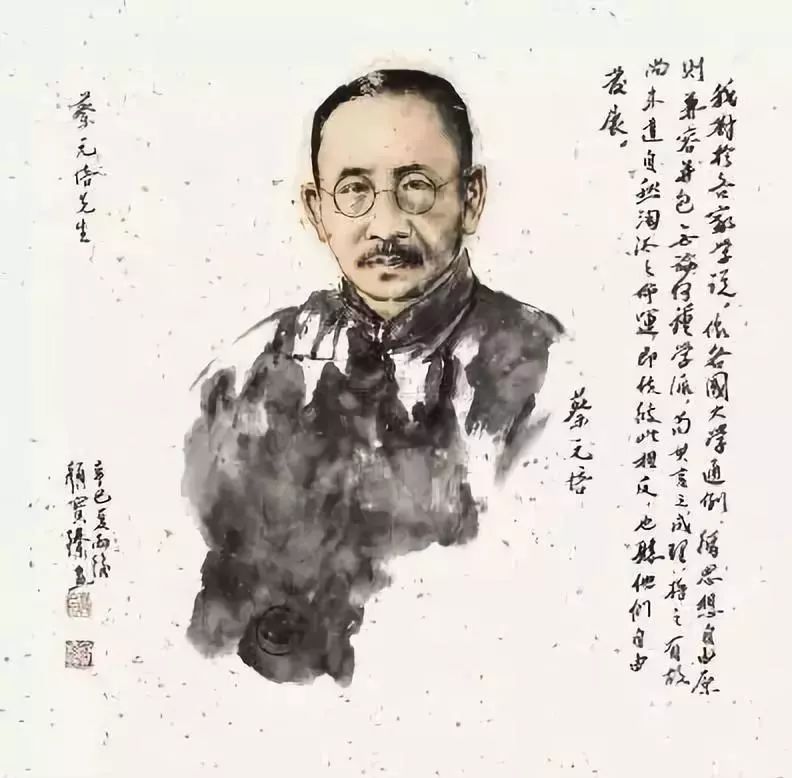

▲蔡元培,革命家、教育家、政治家。 中华民国首任教育总长; 1916年至1927年任北京大学校长; 1920年至1930年,蔡元培同时兼任中法大学校长,素食主义者。

因“豆腐博士”,与素食结缘

素食作为一种文化观念,历史悠久,许多中外名人都是素食主义者,国外如达·芬奇、莎士比亚、牛顿、爱因斯坦等,中国如老子、王维、孙中山、蔡元培等。

蔡元培的素食,在他的《自写年谱》中说得很明确:“我那时候也是素食,这是民元前二年莱比锡受李君感化的。”

李君,指的是李石曾,他于1902年赴法国留学,1907年成立“远东生物化学学会”,首次用化学方法分析出大豆的营养成分与牛奶相仿,在法国成立第一家“豆腐公司”,开办“中华饭店”,被称为“豆腐博士”。

1909年,蔡元培听一位朋友说,李石曾素食,并说动物死亡时全身僵直,体内会产生毒素,经常食用会使人中毒。

蔡元培听后觉得有理,也回想起在托尔斯泰的作品中“一只精心饲养的粉红色的猪被屠杀”的惨状描写,深受触动,于是萌发素食的念头。

发现“素食三益”

蔡元培亦在《自写年谱》中写道:“适莱比锡有素食馆数处,往试食,并得到几本提倡素食之书,其所言有三益:

一、卫生,如李君所言;

二、戒杀,不肉食则屠杀渔猎等业皆取消,能因不忍心杀动物之心,而增进不忍心杀人之心,战争可免;

三、节省,一方牧场,能以所畜牛羊等供一人一岁之食者,若改艺蔬谷,可供给十人之上。

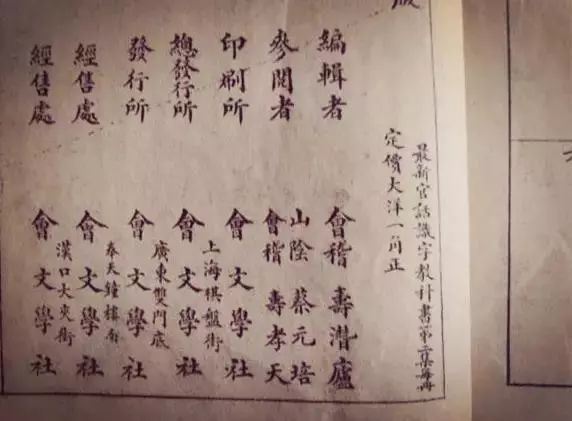

蔡元培与好友寿孝天共同出版的书籍

他把这“素食三益”——卫生、戒杀、节用,专门函告其国内朋友寿孝天,并说自己的素食主要偏重于“戒杀”这条,因为人都有好生恶死之心。

不久,寿孝天回信引用杜亚泉的话说:“植物未尝无生命,戒杀义不能成立。”

蔡元培在1910年4月回信说,“世界实行之事,大抵动于情感,而非动于理论”,“戒杀”不是一个理论问题,而是一个感情问题。

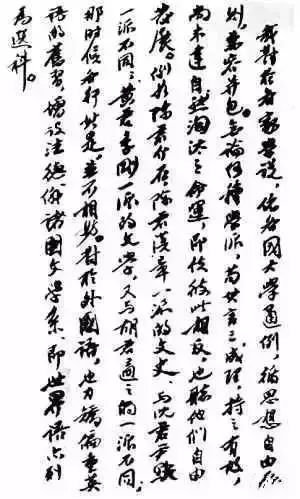

蔡元培《自写年谱》部分手稿

吾心甚惬,遂立意久持之

人类进化是个渐进过程,越早期就越是牺牲自己身体来获取所得,如人吃人、肩挑手拉、踏人力车,后来改用马车、牛车,现在则用电、用油了。

在技术发达的同时,人的感情在进步,恻隐之心在传播,开明的人会视禽兽为异种之人。

现在人的感情及于动物,故不食动物。他日,若感情及于植物,则自然不食植物。

他还说,自己素食之后,“觉于吾之口及胃,均无甚不适,而于吾心则甚惬,遂立意久持之”。

1913年10月,蔡元培参与孙中山“二次革命”后,携家人来到法国游学,暂时住在李石曾创办的位于巴黎近郊科隆布镇的豆腐公司。

在法国期间,蔡元培一家先后住在圣多耐、都鲁士和罗埃等地,结识了许多食素的有识之士。

相同的情趣与习性,使他们相处十分融洽,更使蔡元培保持着素食这个习惯。

在北京大学推行素食

蔡元培不仅自己素食,还在担任北京大学校长期间在师生中倡导素食。

1917年底的一天,《北京大学日刊》的一位校刊编辑跑来请示说,有一位叫林明侯的学生,来函建议校方提倡素食。

蔡元培当即作了批复:“右提议鄙人甚所赞成。同学中有赞成斯举者,可速赴斋务处报名,以便议定办法。”

该批复意见发表后,北大校内一度兴起素食的热潮,许多老师和学生都开始素食。

蔡元培还在北大倡导发起组织北大“进德会”,把“不食肉”作为“正心修德”的一条重要标准,指出会员修身的最高等级是“八不”:

不嫖、不赌、不纳妾、

不作官吏、不作议员、

不吸烟、不饮酒、不食肉。

平生无缺德,举世失完人

1919年5月8日,五四运动爆发后,蔡元培为抗议政府逮捕学生,于5月8日提交了辞呈。并于9日离京。1919年5月13日,北京各大专学校校长向政府齐上辞呈,支持蔡元培。1940年,蔡元培在香港逝世,全国哀挽。

蒋梦麟的挽联是“大德垂后世,中国一完人”。吴稚晖的挽联是“平生无缺德,举世失完人”。

这样的推崇,这样的评价,别人是绝对担当不起的,但用在蔡元培身上,却是受之无愧。

除了饮食可以长养我们的肉身,祖先的文化食粮还滋养着我们健康的灵魂。

天下有识之士,在积极探寻救世良方。当我们直面种种危机去找寻根源时,会发现其实这些危机大多源自于信仰的危机。什么信仰?是高级信仰、高尚的信仰,是道的信仰、道统的信仰,有了这些高尚的信仰,我们的生命就有了神圣的使命,就能自我净化、自利利他。这种文化是祖先给予我们的精神财富,给予我们的精神食粮,赋予我们的责任与担当。

天地有大道,大道有能量,这个食粮是我们生命从个体的圆满到群体、社会、国家乃至人类,乃至我们佛教讲到的六道一切生命。

--传喜法师--

我于十方佛,合掌诚祈请:

为众除苦暗,请燃正法炬!

回 向

文殊师利勇猛智 普贤慧行亦复然

我今回向诸善根 随彼一切常修学

三世诸佛所称叹 如是最胜诸大愿

我今回向诸善根 为得普贤殊胜行

长按识别二维码关注我们