结夏安居 | 出家人的“密集式修行”,从今天开始了

2024年5月23日

农历四月十六

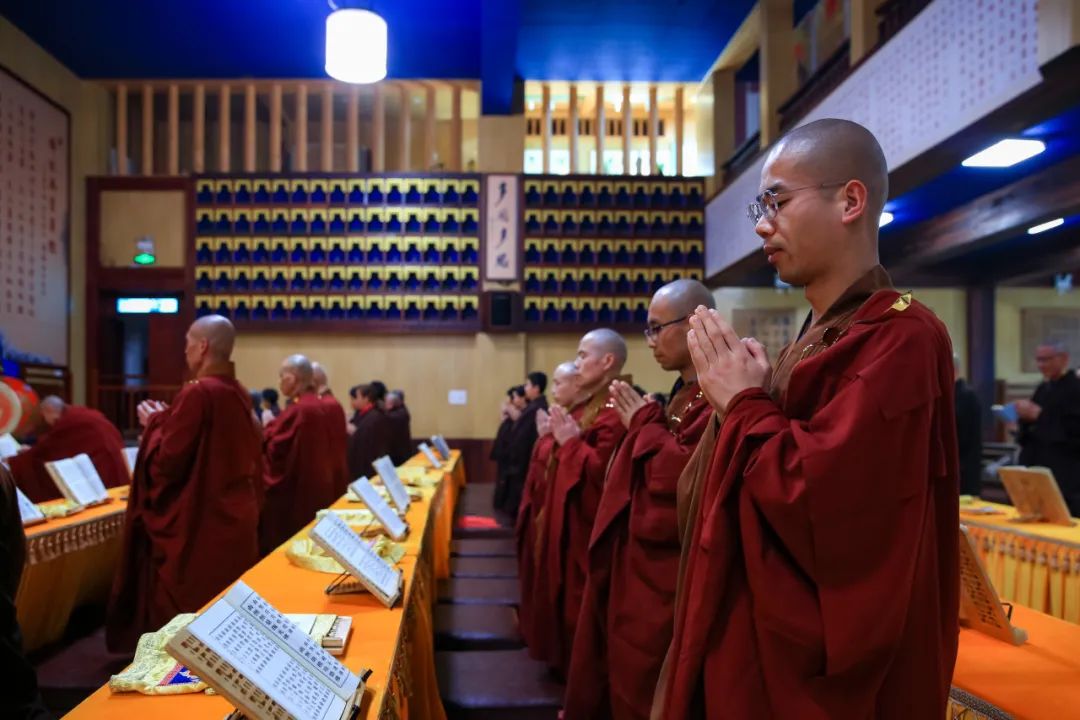

古文殊寺进入结夏安居第一天

▲农历四月十五日,全体僧众举行踩界仪式,以此严净道场,明确夏安居之范围。

▲农历四月十六日,全体僧众云集摩尼宝积佛殿,仰祈诸佛菩萨加被、龙天护佑,安居期间远离种种障缘,安心办道。随后,大众师父分别对首作法,依文殊寺大界内前三月夏安居,标志着九旬安居正式开始。

安居,亦称夏安居、雨安居,也叫九旬禁足策修。寺院通常于农历四月十五日踩界,四月十六日起正式安居结夏,七月十五日自恣解夏。在此期间,出家众减少不必要的外出,聚居一处精进修行。

这是古印度佛陀时代以来僧团沿袭而来的修学传统。每年农历四月,印度开始进入雨季,因为天气炎热,每天都会下雨,修行人在外面,衣着单薄,淋雨之后特别不雅观。而且雨季又是植物繁茂、小动物繁衍的季节,修行人外出很容易踩伤草木和虫蚁。所以,佛陀就规定弟子们在雨季的三个月里举行坐夏,也称为结夏安居,在安居中精进修行。

四月十六到七月十五这三个月,是佛教一年当中非常重要的修行时期,被称为“密集式修行”。在这三个月里,十方僧众,有成道的圣众,也有进道的修行者,他们或在山间禅定,在禅定中开发智慧,超越我执,证初果、二果、三果、四果;或在树下经行,或是体着六通自在的境界;或是菩萨教化声闻缘觉,为他们说法;或是十地菩萨显现比丘相,为我们作出离世间的示范、修行的榜样。出家人在这三个月中闻思修行,所产生的功德,就如汪洋大海一般。

佛陀当年,也在这个世间显现为僧团的一份子,佛陀四十多年安居,在舍卫国的时间最长,其中在祇树给孤独园就住了二十二个夏。大乘经典中所结集的言教,大都是佛陀在结夏安居时讲述的修行法门及宇宙人生的真理,众多僧人也会在此期间精进修为。

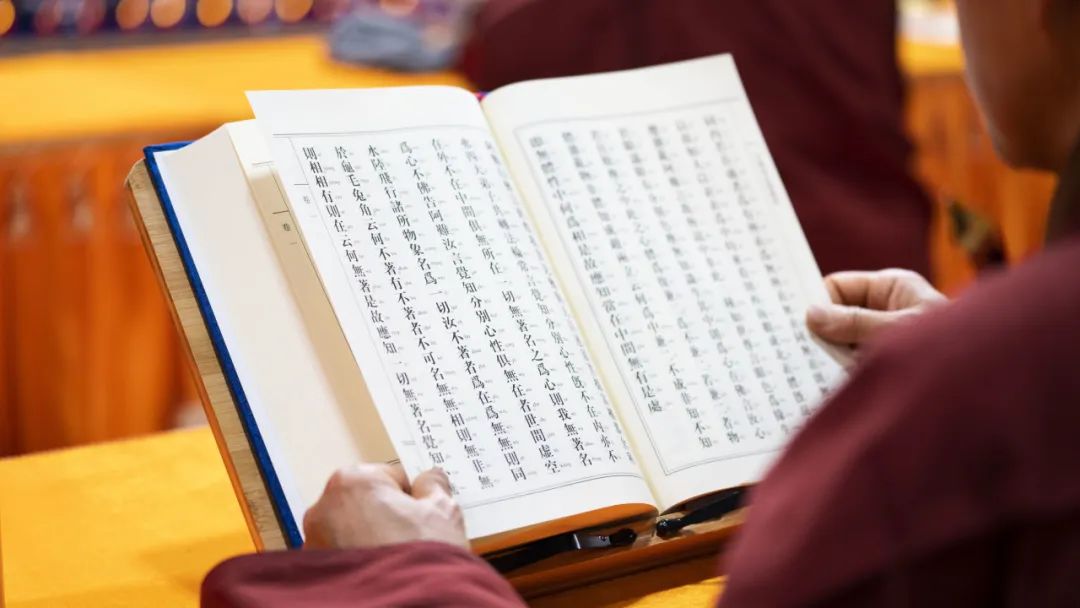

每年农历四月十六日起,汉传寺院就会开始结夏安居。它作为丛林的一大重要事宜,意义非同寻常。安居期间,僧众每天五堂功课,上殿、过堂、念佛、拜忏等,十分忙碌。夏安居也是一种自修自度的观照工夫,也是养深积厚、自我沉潜的修行。

《圆觉经》云:

“若经夏首三月安居,当为清净菩萨止住,心离声闻,不假徒众。我比丘、比丘尼,优婆塞、优婆夷某甲,踞菩萨乘,修寂灭行,同入清净实相住持,以大圆觉为我伽蓝,身心安居平等性智,涅槃自性无系属故,今我敬请,不依声闻,当与十方如来,及大菩萨,三月安居,为修菩萨无上妙觉大因缘故,不系徒众。”

无漏的法超越时空,当僧众安居羯磨,便是与十方诸大贤圣僧同一作业,与十方诸佛同一住处,与贤劫千佛同一坛场。

第一是护行

减少了出家众大量俗事缠身以及出行和生活困难,大众结制,清净熏修,易成道业;

第二是护生

减少游行,不伤有情,减少命难,保护自他生命安全;

第三是护信

慈心潜居,具德修道,令出家众不遭世俗讥嫌,又每日为檀越培植福田,回向功德,圆其善愿,令世间愈增敬信;

第四是护道

结夏安居,依止戒德,远离尘劳,心无旁骛,严净戒律,静修办道,以克期取证;

第五是护敬

在具足律仪的僧团中,以夏腊受岁的次数来界定比丘的资历和排序,起到尊重戒德、伦理和敬的作用。

中国安居制度虽承袭于印度,但并非完全沿用,而有部分变通之处。古德按气候及风俗民情的实际状况而定,一般以每年的农历四月十六日至七月十五日为安居期,而此时期正值中国的夏季,故称“夏安居”。

中国行安居的制度是开始于姚秦时代,其时由于《十诵律》、《广律》等的传译,都详细解说安居的作法,中国僧人乃依之而行结夏。

唐宋以降,安居制度逐渐成为禅宗丛林道场的清规之一。此外,丛林寺院参照“结夏”的制度,以每年十月十六日到翌年正月十五日间,也进行“冬安居”。近代有些寺院道场更进一步实行“结冬参禅”、“结夏讲经”的“冬参夏讲”制度。

佛制比丘、比丘尼、式叉摩那尼、沙弥、沙弥尼等出家五众应行安居,优婆塞、优婆夷在家二众则可不行安居。但是作为佛弟子,在家居士可以在不影响自己工作生活的情况下学习安居所包含的慈悲、精进精神。

僧众安居期间,在家居士应该注意以下几点:

◆ 若非特殊参修因缘,尽可能不要邀约出家人外出。

◆ 如想听法闻道,应去寺庙请教佛法。

◆ 安居是供僧的好时机,可以为安居僧众提供衣食、汤药及其他生活用品,护持僧众安居修道。

◆ 在佛欢喜日当天参加殊胜圆满的盂兰盆节法会,更是善孝极致,功德无量。

仰叩十方常住三宝,至心祈愿:

诸佛垂怜,龙天护佑,

加被全体僧众九旬安居期间,

外魔不扰,内障潜消,

种种罪业皆得消除,

一切善根皆得增长!

安居之中,所习所修,

微薄善法,共成菩提,

以报释迦深恩,满弥陀大愿!

具大慈心妙吉祥 三世觉母智难量

右持利剑烦恼断 左执青莲德相彰

孔雀神狮供乘驭 毒龙猛兽伏清凉

童形五髻知权现 本是如来欢喜藏