远绍如来,近光遗法〡恭迎玄奘法师诞辰纪念日

恭迎玄奘法师诞辰纪念日

“民族的脊梁”

玄奘法师

(公元600-664年)

唐代高僧

中国佛教史上

四大译经家之一

法相宗创始人

“意欲远绍如来,近光遗法”

——这是他对为何出家的回答。

他西行求法只为

“一睹明法了义真文”。

他途遇艰险终不悔誓言

“不至天竺,终不归东土一步”,

“宁可就西而死,岂归东而生”。

他回归故土只因

“不忍圣教衰,不忍众生苦”。

他不顾安危、追寻真理、

建正法幢、诲人不倦……

他用自己的生命谱写出了

千古敬仰的佛教精神。

他就是千古一人的——玄奘法师。

# PART.ONE

伟大的译经师

What is a magazine ... ... ?

今天,农历三月初九,是中国佛教史上伟大的译经师,中国佛教法相唯识宗创始人——玄奘法师诞辰纪念日。

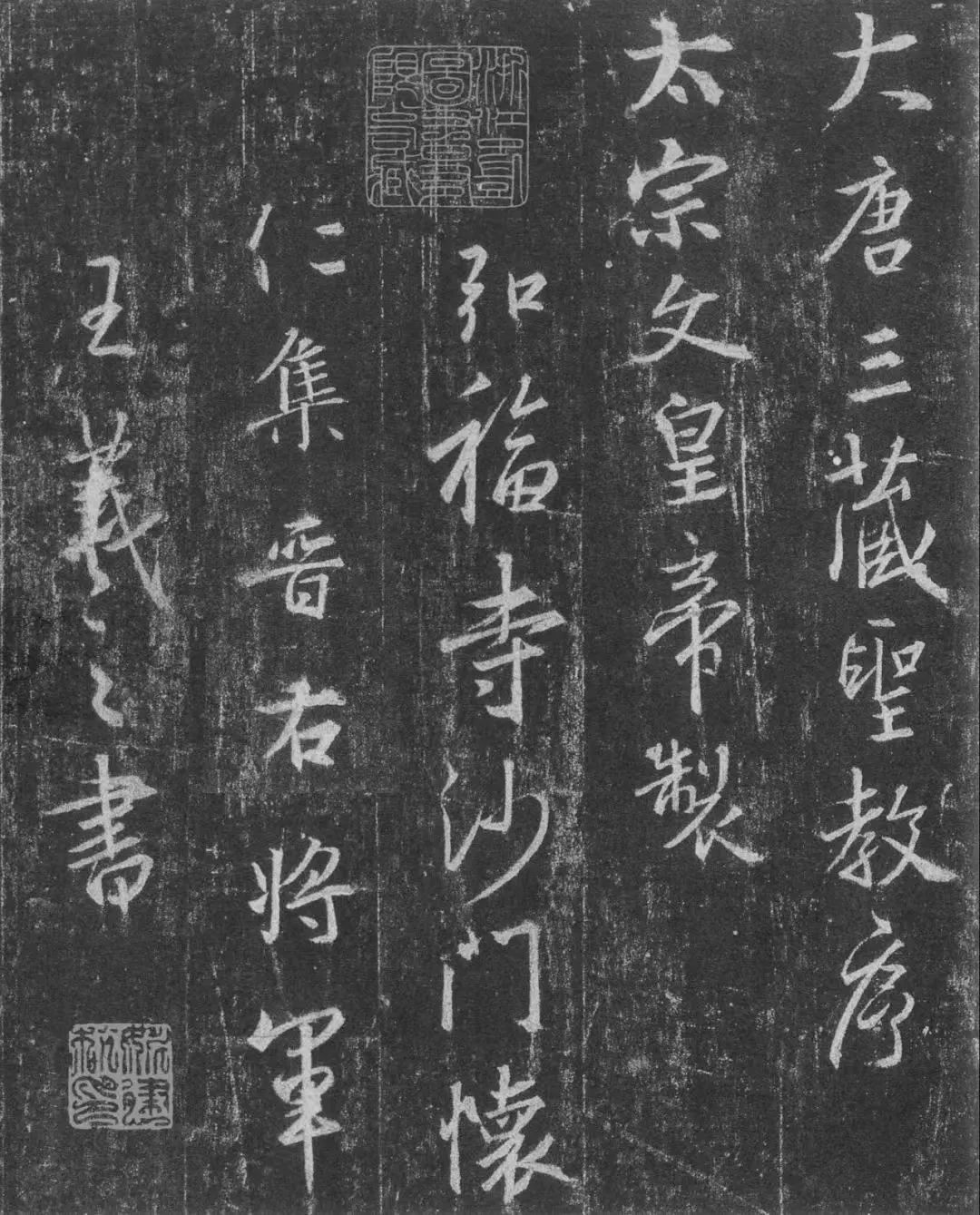

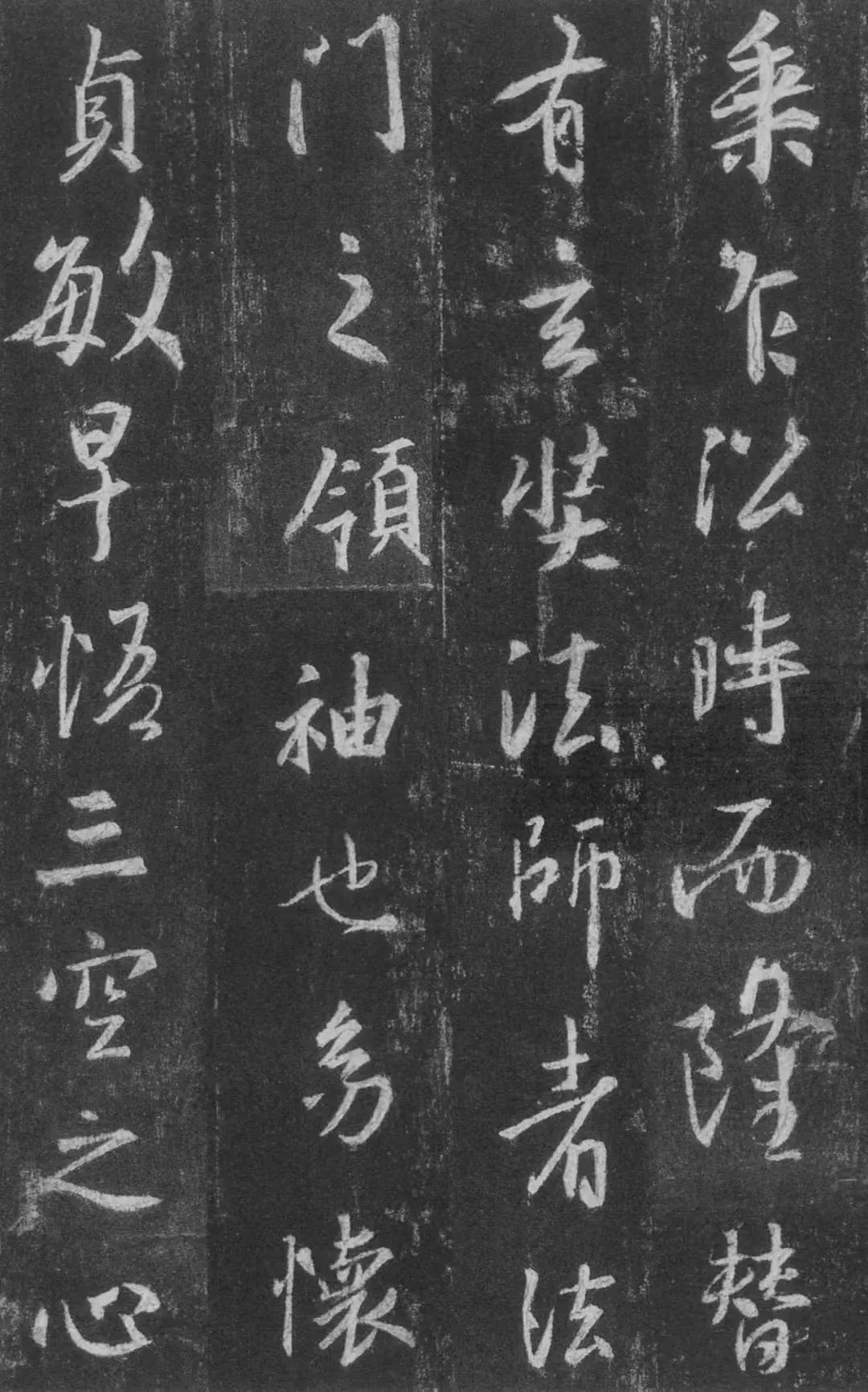

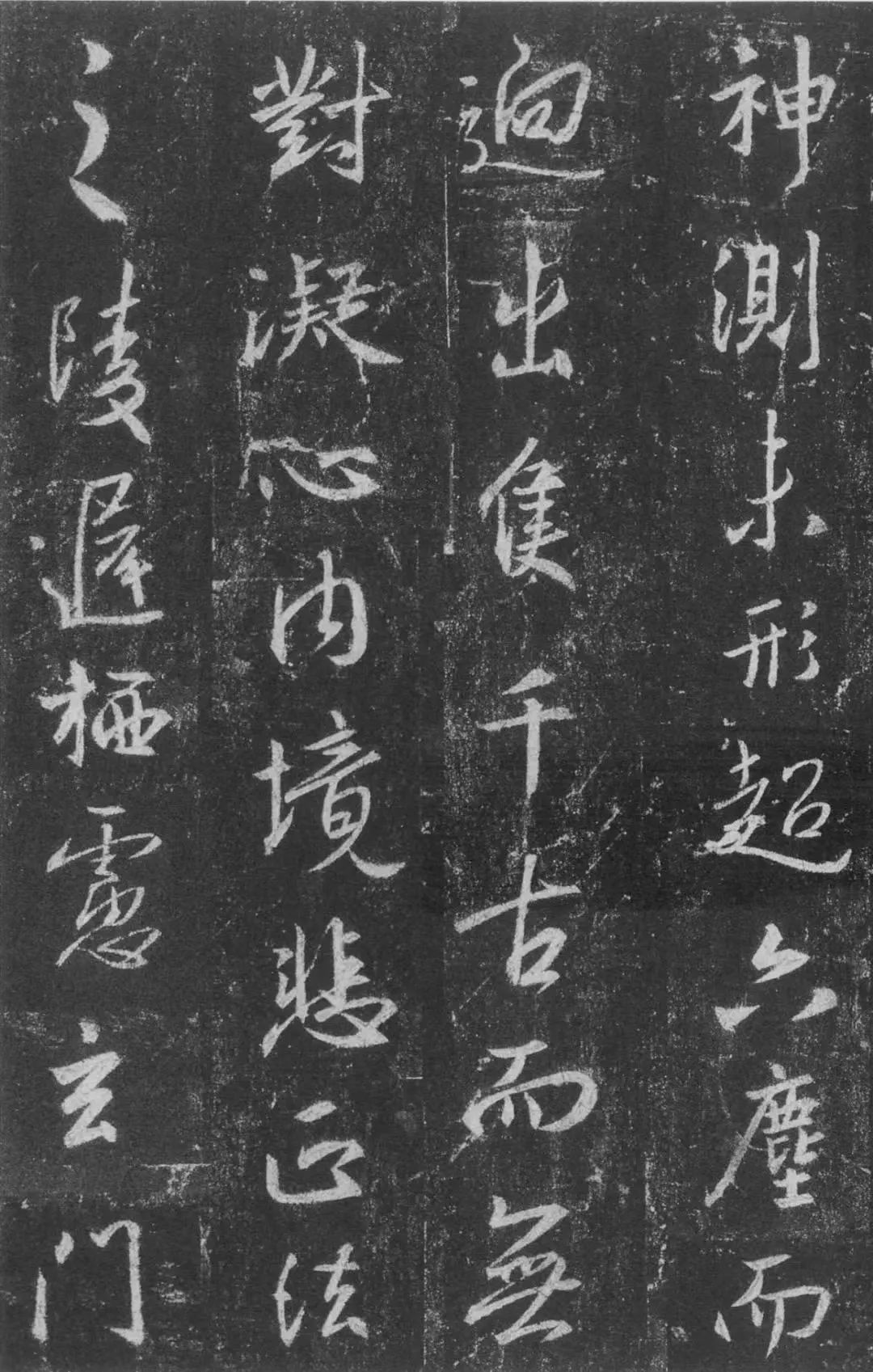

# 唐太宗

唐太宗在《大唐三藏圣教序》 中这样赞玄奘法师:“有玄奘法师者,法门之领袖也。幼怀贞敏,早悟三空之心;长契神情,先苞四忍之行。松风水月,未足比其清华;仙露明珠,讵能方其朗润。故以智通无累,神测未形,超六尘而迥出,只千古而无对。”

▲唐太宗撰写、沙门怀仁从王羲之书法中集字之《大唐三藏圣教序》

# 鲁迅

鲁迅称玄奘法师为“中华民族的脊梁”。

# 联合国教科文组织

联合国教科文组织确定的《世界文化名人录》里,有两位中国人,一位是孔子,另一位就是玄奘法师。

# PART.TWO

一代祖师的传奇人生

What is a magazine ... ... ?

年少聪颖

隋开皇二十年(公元600年)的三月初九,玄奘法师出生于洛阳缑氏镇。法师11岁时即能背诵佛经,13岁发愿“远绍如来,近光遗法”而出家,15岁学《大般涅槃经》、《摄大乘论》,一听就懂,过目不忘,21岁在成都受具足戒。

西行求法

唐太宗贞观二年(公元628年),28岁的玄奘法师为探究佛教各派学说分歧,遂发愿前往释迦牟尼佛之故乡——印度求学。

▲玄奘法师西行及东归路线

西行路上,九死一生。风暴、沙漠、雪山、骄阳,迭起袭身。尝有四天不得饮食,而且常常迷失方向,只能寻白骨和马粪向前。胡人之谋害,盗匪之抢劫,甚至部族之强留,对于孤身一人的玄奘法师来说,都是致命的危难。

然而,玄奘法师发誓:“不至天竺,终不归东土一步,宁可就西而死,岂归东而生!”并坚持走到了天竺,即今天之印度。

▲那烂陀寺遗址

玄奘法师数渡恒河,遍巡圣迹,尤其是在那烂陀寺跟随戒贤大师学习的五年,使其大明佛经。遵戒贤大师之命,玄奘法师为众僧设坛授业,释义排难,从而名声鹊起。

▲曲女城遗址

后应戒日王之邀,玄奘法师于曲女城参加法会,连续十八天宣扬大乘之旨,千目仰视,万耳倾听,竟无一人可以诘责反驳,法师从而威望隆盛。

因为玄奘法师的缘故,大唐的声誉远播万里。就连他脚上的麻鞋,也被信众供为圣物。

这一年是公元641年,玄奘法师41岁。

▲印度玄奘法师纪念馆

▲印度玄奘法师纪念馆内供奉的玄奘法师像

载誉归国

唐太宗贞观十九年(公元645年),西行求法十七年,遍学了当时大小乘各种学说的玄奘法师载誉归国,至都城长安。

法师共带回佛舍利150颗、佛像7尊、经论梵本657部,并全部献于当朝,后法师遵太宗之意长期从事佛经翻译的工作。

▲玄奘法师像与慈恩寺大雁塔

唐高宗永徽三年(公元652年),高宗命人于慈恩寺以西域之法建大塔。显庆四年,高宗以玉华宫为寺,次年法师于该寺译《大般若经》。

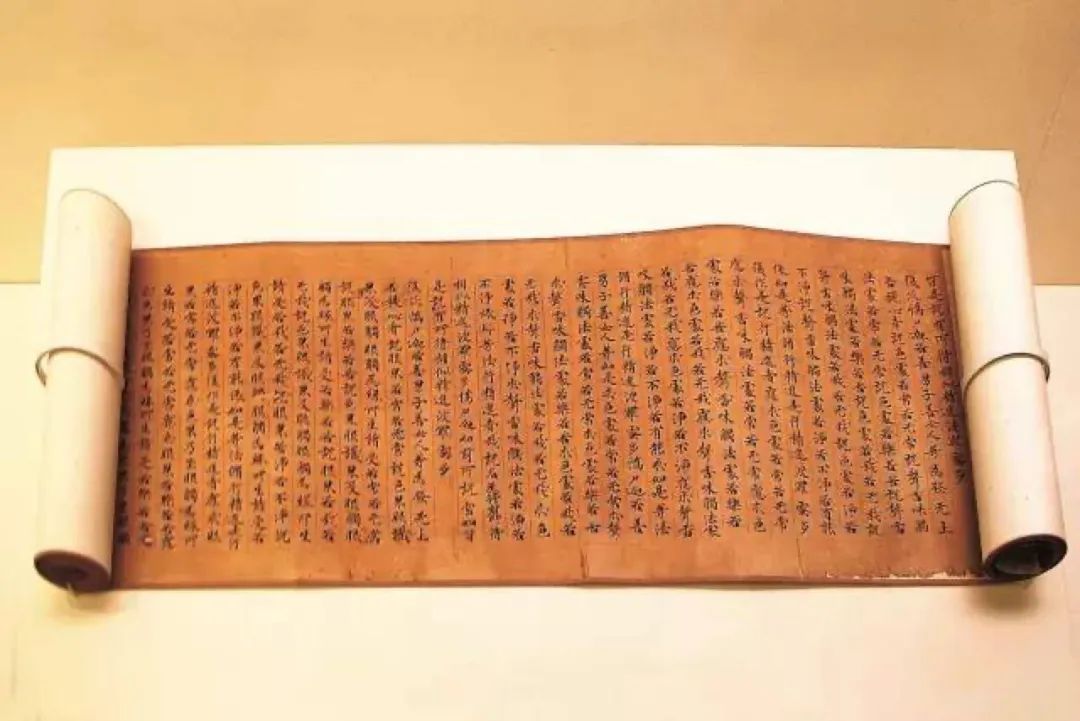

▲唐写本《大般若经》,玄奘法师译,发现于甘肃敦煌莫高窟

至唐高宗麟德元年(公元664年)二月,玄奘法师共译经十九载。

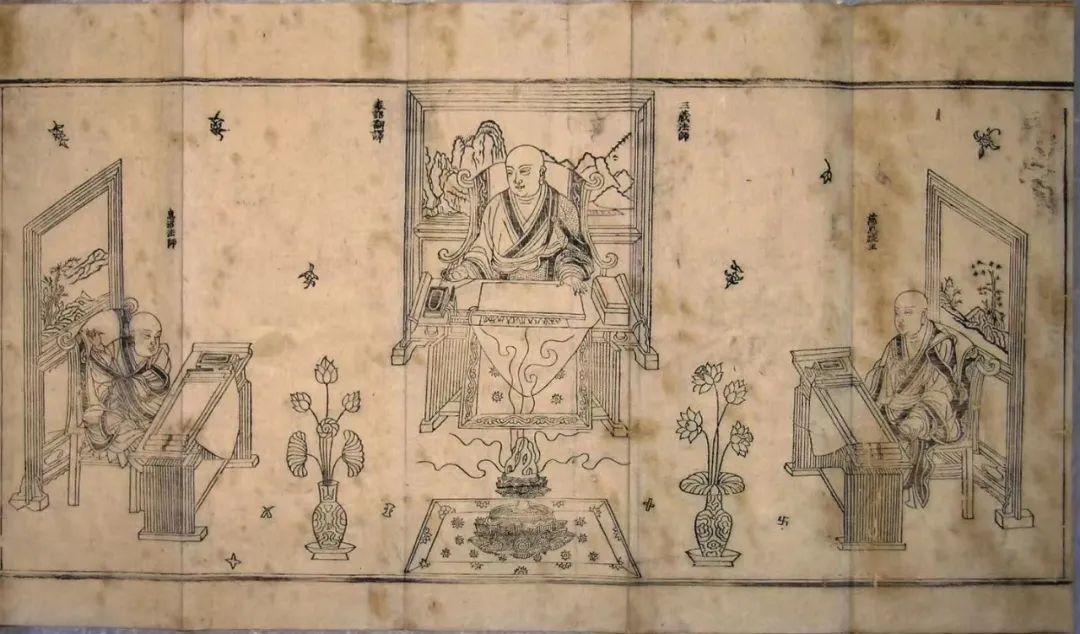

▲明代玄奘法师译经图,出自明代木版刻印大藏经《洪武南藏》之扉画,位于《大乘百法明门论疏》卷首,该图描绘了玄奘法师和他的弟子窥基法师、慧沼法师翻译佛经的场面

临终时光

▲玄奘法师晚年时期居住的玉华宫肃成院遗址

唐高宗麟德元年(公元664年)年初,“大师自量气力不复办此,死期已至,势非赊远”,从此绝笔翻译,并对徒众预嘱后事。正月初九,法师病势严重,至二月五日夜半圆寂。圆寂前,弟子问法师:“和尚决定得生弥勒内院否?”玄奘法师回答:“得生”。这是玄奘法师在这个世界上留下的最后两个字。

玄奘法师圆寂的消息传到长安,举国悲悼,唐高宗反复哀叹:“朕失国宝矣!”四月十四日,按照法师临终心愿弟子将其葬于浐水之滨的白鹿原。出殡当天,五百里之内,四众送葬者达百万之多。当夜留在白鹿原墓地为玄奘法师守灵的四众弟子有三百余万人。

唐高宗总章二年(公元669年),弟子们将法师迁葬到樊川北原,并在当地营造塔宇寺庙。唐中宗神龙元年(公元705年),中宗皇帝又下令在两京,于长安和洛阳各建造一座佛光寺以示对法师的纪念,并追谥玄奘法师为“大遍觉法师”。

历史评价

玄奘法师佛学造诣极高,其学博大精深,当时硕彦俱集门下,其弟子高僧辈出。神昉、嘉尚、普光、窥基号称奘门四哲,皆为法相大家;普光、法宝、神泰称俱舍三大家;窥基、神泰、顺憬,又为因明巨匠;新罗高僧圆测,也是玄奘神足,又有新罗元晓,乃是华严大家;西域利涉,则为护法名僧;译经场中,南山道宣为其证义,是为律宗祖师;又有玄应法师,乃是义学名家,有《一切经音义》传世;东塔怀素,后为新疏之主。

法师一生译经19载,共译经文75部,1335卷。其译典著作中《大般若经》、《解深密经》、《大菩萨藏经》、《瑜伽师地论》、《大毗婆沙论》、《成唯识论》、《俱舍论》等都被后人广为普及。此外,法师还把在印度早已失传的《大乘起信论》回译成梵文,使这部佛经典籍在印度得以重新流传。

玄奘法师所译经书

唐智昇撰《开元释教录》,圆照撰《贞元新定释教目录》,都详细记录了玄奘法师所译经论及著作——

《大般若波罗蜜多经》六百卷(佛于四处十六会说,显庆五年正月一日于玉华寺玉华殿译,至龙朔三年十月二十日毕)

《能断金刚般若波罗蜜多经》一卷(第四出,与姚秦罗什等出者同本,贞观二十年十月一日于坊州宜君县玉华宫弘法台译)

《般若波罗蜜多心经》一卷(第二,与摩诃般若大明咒经等同本,贞观二十二年五月二十四日于终南山翠微宫译)

《大菩萨藏经》二十卷(编入宝积,当第十二会,贞观十九年五月二日于西京弘福寺翻经院译,至九月二日毕)

《大乘大集地藏十轮经》十卷(大集第十三分,与旧方广十轮同本,永徽二年正月二十三日于西京大慈恩寺翻经院译,至六月二十九日毕)

《显无边佛土功德经》一卷(华严经寿量品异译,永徽五年九月二十八日于大慈恩寺翻经院译)

《说无垢称经》六卷(第七译,与罗什《维摩经》等同本,永徽元年二月八日于大慈恩寺翻经院译,至八月一日毕)

《解深密经》五卷(第二译,与深密解脱解节相续解脱等并同本,贞观二十一年五月十八日于弘福寺译,至七月十三日毕)

《分别缘起初胜法门经》二卷(第二出,与隋笈多《缘生经》同本,永徽元年二月三日于大慈恩寺翻经院译,至八月毕)

《药师琉璃光如来本愿功德经》一卷(第三出,与隋笈多等出者同本,永徽元年五月五日于大慈恩寺翻经院译)

《称赞净土佛摄受经》一卷(第三出,与罗什《弥陀经》等同本,永徽元年正月一日于大慈恩寺翻经院译)

《甚希有经》一卷(第三出,与《未曾有经》等同本,贞观二十二年五月十八日于终南翠微宫译)

《最无比经》一卷(第二出,隋译《希有挍量功德经》同本,贞观二十三年七月十九日于大慈恩寺翻经院译)

《称赞大乘功德经》一卷(初出,与《决定业障经》同本,永徽五年六月五日于大慈恩寺翻经院译)

如来示教胜军王经一卷(第二出,与《谏王经》同本,贞观二十年二月六日于大慈恩寺翻经院译)

《缘起圣道经》一卷(第六出,与《贝多树下经》等同本,贞观二十三年正月一日于西京北阙内紫徽宫右弘法院译)

《不空罥索神咒心经》一卷(第二出,与隋崛多等出者同本,显庆四年四月十九日于大慈恩寺翻经院译)

《十一面神咒心经》一卷(第二出,与耶舍崛多等出者同本,显庆元年三月二十八日于大慈恩寺翻经院译)

《咒五首经》一卷(麟德元年正月一日于玉华寺玉华殿译)

《胜幢臂印陀罗尼经》一卷(初出,与《妙臂印幢陀罗尼》同本,永徽五年九月二十九日于大慈恩寺翻经院译)

《诸佛心陀罗尼经》一卷(永徽元年九月二十六日于大慈恩寺翻经院译)

《拔济苦难陀罗尼经》一卷(永徽五年九月十日于大慈恩寺翻经院译)

《八名普密陀罗尼经》一卷(永徽五年九月二十七日于大慈恩寺翻经院译)

《持世陀罗尼经》一卷(永徽五年十月十日于大慈恩寺翻经院译)

《六门陀罗尼经》一卷(贞观十九年七月十四日于弘福寺翻经院译)

《佛地经》一卷(贞观十九年七月五日于弘福寺翻经院译)

《受持七佛名号所生功德经》一卷(永徽二年正月九日于大慈恩寺翻经院译)

《佛临涅槃记法住经》一卷(永徽三年四月四日于大慈恩寺翻经院译)

《寂照神变三摩地经》一卷(龙朔二年十二月二十九日于玉华寺玉华殿译)

《菩萨戒本》一卷(第三译,出《瑜伽论》本地分中菩萨地,与昙无谶等出者同本,贞观二十三年七月二十一日于大慈恩寺翻经院译)

《菩萨戒羯磨文》一卷(出《瑜伽论》本地分中菩萨地,贞观二十三年七月十五日于大慈恩寺翻经院译)

《佛地经论》七卷(亲光等菩萨造,贞观二十三年十二月二日于大慈恩寺翻经院译,至十二月二十四日毕)

《瑜伽师地论》一百卷(弥勒菩萨说,贞观十二年五月十五日于弘福寺翻经院译,至二十年五月十五日毕)

《显扬圣教论》二十卷(无著菩萨造,贞观十九年十月十一日于弘福寺翻经院译,至二十年正月五日毕)

《瑜伽师地论释》一卷(最胜子菩萨造,永徽九年二月一日于大慈恩寺翻经院译)

《显扬圣教论颂》一卷(无著菩萨造,贞观十九年十月十一日于弘福寺翻经院译)

《王法正理论》一卷(弥勒菩萨造,贞观二十三年七月十八日于大慈恩寺翻经院译)

《大乘阿毗达磨集论》七卷(无著菩萨造,永徽三年正月十六日于大慈恩寺翻经院译,至三月二十八日毕)

《大乘阿毗达磨杂集论》十六卷(安惠菩萨释,贞观二十年正月十七日于弘福寺翻经院译,至闰三月二十九日毕)

《广百论本》一卷(圣天菩萨造,永徽元年六月日于大慈恩寺翻经院译沙门大乘谋笔受)

《大乘广百论释论》十卷(护法菩萨释,永徽元年六月二十七日于大慈恩寺翻经院译,至十二月二十三日毕)

《摄大乘论本》三卷(无著菩萨造,第三出,贞观二十二年十二月二十六日于北阙紫微殿西弘法院译,至二十三年六月十七日慈恩寺毕)

《摄大乘论世亲释》十卷(第三出,与陈真谛、隋笈多出者同本,贞观二十二年十二月八日于北阙弘法院译,至三年六月十七日慈恩寺毕)

《摄大乘论无性释》十卷(贞观二十一年三月一日于弘福寺翻经院译,至二十二年六月十七日于大慈恩寺翻经院毕)

《辩中边论颂》一卷(弥勒菩萨造,龙朔元年五月一日于玉华寺嘉寿殿译)

《辩中边论》三卷(世亲菩萨造,第二出,与《中边分别论》同本,龙朔元年五月十日于玉华寺嘉寿殿译,至二十日毕)

《大乘成业论》一卷(世亲菩萨造,第二出,与《业成就论》同本,永徽二年闰九月五日于大慈恩寺翻经院译)

《因明正理门论本》一卷(龙树菩萨造,初出,与义净出者同本,贞观二十三年十二月二十五日于大慈恩寺翻经院译)

《因明入正理论》一卷(商羯罗主菩萨造,贞观二十一年八月六日于弘福寺翻经院译)

《唯识二十论》一卷(世亲菩萨造,第三出,与元魏智希陈真谛出者同本,龙朔元年六月一日于玉华寺庆福殿译)

《唯识三十论》一卷(世亲菩萨造,贞观二十三年五月二十九日于弘福寺翻经院译)

《成唯识论》十卷(护法等菩萨造,显庆四年闰十月于玉华寺云光殿译)

《大乘掌珍论》二卷(清辩菩萨造,贞观二年九月八日于大慈恩寺翻经院译,至十三日毕)

《大乘五蕴论》一卷(世亲菩萨造,第二出,与《五阴论》同本,贞观二十一年二月二十四日于弘福寺翻经院译)

《观所缘缘论》一卷(陈那菩萨造,第二出,与《无相思尘论》同本,显庆二年十二月二十九日于东都大内丽日殿译)

《大乘百法明门论》一卷(世亲菩萨造,贞观二十二年十一月十七日于北阙弘法院译)

《缘起经》一卷(出《增一阿含》第四十六卷异译,龙朔元年七月九日于玉华寺八柱亭译)

《本事经》七卷(永徽元年九月十日于大慈恩寺翻经院译,至十一月八日毕)

《天请问经》一卷(贞观二十二年三月二十日于弘福寺翻经院译)

《阿毗达磨发智论》二十卷(迦多衍尼子造,第二出,与旧《八揵度论》同本,显庆二年正月二十六日于京大内顺显阁译,至五年五月七日于玉华寺毕)

《阿毗达磨法蕴足论》十二卷(大采菽氏造,显庆四年七月二十七日于大慈恩寺翻经院译,至九月十四日毕)

《阿毗达磨集异门足论》二十卷(舍利子说,显庆五年十一月二十六日于玉华寺明月殿译,至龙朔元年十二月十九日毕)

《阿毗达磨识身足论》十六卷(提婆设摩造,贞观二十三年正月十五日于北阙弘法院译,至八月八日于慈恩寺毕)

《阿毗达磨品类足论》十八卷(筏苏密多罗造,第二出,与《众事分阿毗昙》同本,显庆五年九月一日于玉华寺云光殿译,至十月二十三日毕)

《阿毗达磨界身足论》三卷(筏苏密多罗造,龙朔三年六月四日于玉华寺八柱亭译毕)

《阿毗达磨大毗婆沙论》二百卷(五百大阿罗汉等造,显庆元年七月二十七日于大慈恩寺翻经院译,至四年七月三日毕)

《阿毗达磨俱舍论本颂》一卷(世亲造,第二译,与真谛出者同本,永徽二年于大慈恩寺翻经院译)

《阿毗达磨俱舍论》三十卷(世亲造,第二译,与真谛出者同本,永徽二年五月十日于大慈恩寺翻经院译,至五年七月二十七日毕)

《阿毗达磨顺正理论》八十卷(众贤造,永徽四年正月一日于大慈恩寺翻经院译,至五年七月十日毕)

《阿毗达磨显宗论》四十卷(众贤造,永徽二年四月五日于大慈恩寺翻经院译,至二年十月二日毕)

《入阿毗达磨论》二卷(塞建陀罗造,显庆三年十月八日于大慈恩寺翻经院译,至十三日毕)

《五事毗婆沙论》二卷(法救造,龙朔三年十二月三日于玉华殿译,至八日毕)

《异部宗轮论》一卷(世友造,第三出,与《异论》亦同本,龙朔二年七月十四日于玉华寺庆福殿译)

《大阿罗汉难提蜜多罗所说法住记》一卷(永徽五年闰五月十八日于大慈恩寺翻经院译)

《胜宗十句义论》一卷(惠月造,贞观二十二年五月十五日于弘福寺翻经院译)

《大唐西域记》十二卷(贞观二十年奉敕于弘福寺翻经院撰)

右七十六部、一千三百四十七卷,其本并在。

上下滑动阅读更多内容

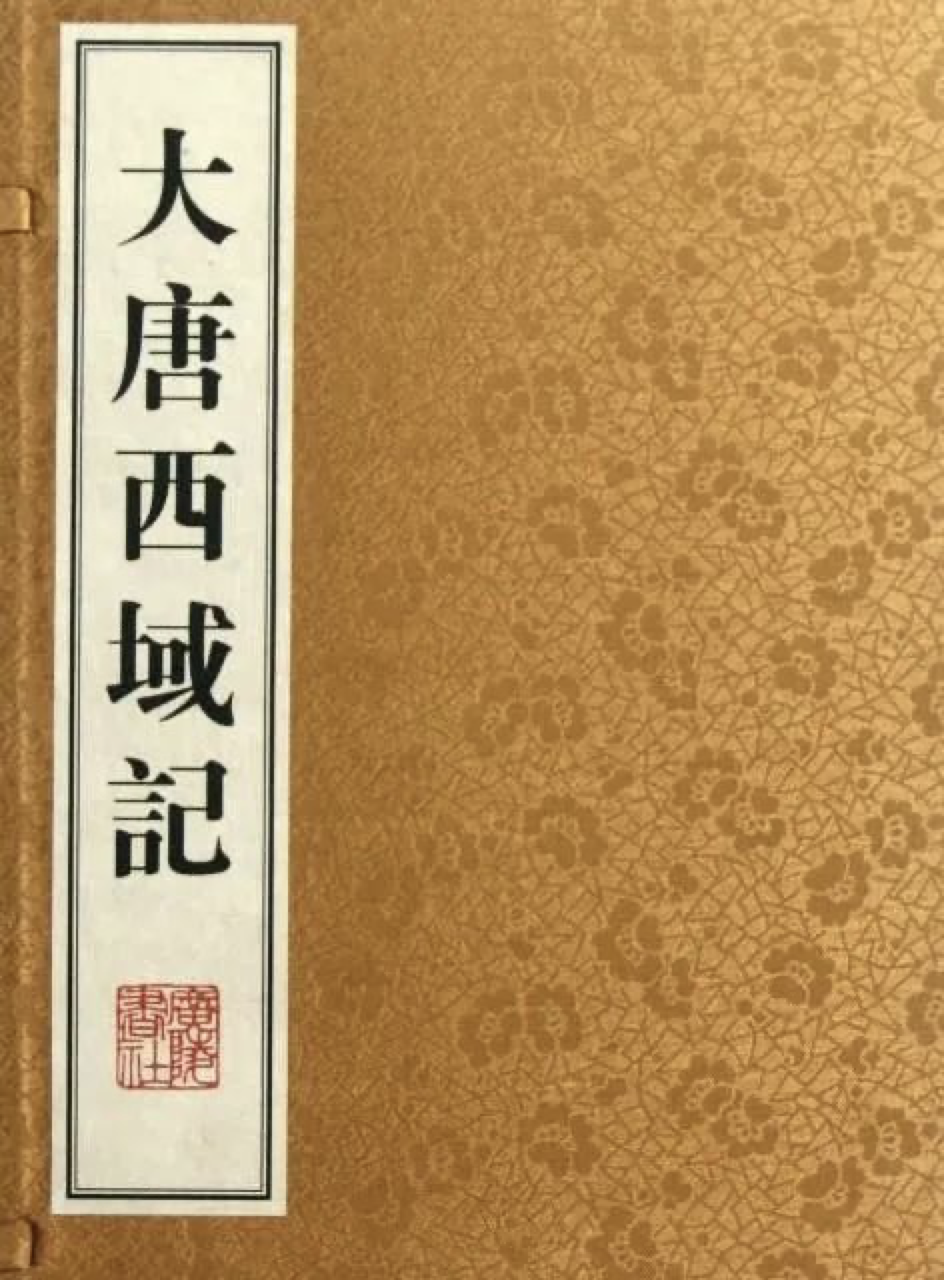

玄奘法师口述由其弟子编撰的《大唐西域记》十二卷,记述了他西行亲身经历的110个国家及听闻的28个国家的山川、地邑、物产、习俗等,是后世研究印度、尼泊尔、巴基斯坦、孟加拉、斯里兰卡等地古代历史地理的重要文献,为各国学者所重视。

▲《大唐西域记》又称《西域记》,是由唐代玄奘法师口述、其弟子编撰的地理史籍,成书于唐贞观二十年(公元646 年)

玄奘法师被世界人民誉为中外文化交流的杰出使者,其爱国及护持佛法的精神和巨大贡献,被誉为“中华民族的脊梁”,其西行求法之志行坚确,千年不磨,为后人所称仰。

后记

在玄奘法师圆寂一百八十年后的唐武宗会昌五年(公元845年),发生了中国佛教史上最大的一场法难——会昌法难,统治者下令在全国范围内摧毁一切寺庙,淘汰僧尼。

而就在这样大规模的会昌法难中,长安的慈恩寺却被明令保留了下来。

# PART.THREE

师父说

What is a magazine ... ... ?

玄奘法师在生死存亡的考验面前,选择了自己的信念,宁向靠近佛的方向一步而死,不向远离佛的方向半步而活。

因此,佛法传到了中国,我们今天还可以念诵这些大乘经典。所以,我们念到经典里的字字句句,不要忘记这一切全是佛菩萨、祖师大德的加持,是佛陀慈悲的安排。

我们要感激,我们更要努力,我们要把佛陀顶戴在头顶。

回向

长按二维码 / 关注佛教慧日微信平台

- 相关文章

- · 普行菩提制止邪见(三)

- · 极其殊胜的因缘

- · 为什么禅堂里要学规矩?

- · 文昌帝君说:你本应考中进士,但因太会骂人,功名全部削去!

- · 《童蒙止观》〡善加识别三种鬼神魔

- · 体验到无我的时候,那一刻……

- · 修行之中要事

- · 普行菩提制止邪见(二)

- · 十万亿佛土与咫尺之间的变数

- · 这是一个入门级的窍门

- · 你家的地名叫什么?

- · 如何识别修行者当中有菩萨特质的人

- · 五蕴没有想象的那么简单

- · 普行菩提制止邪见(一)

- · 生命的底色

- · 【重要推荐】佛经里居然有这么多地方破斥外道典籍和邪见

- · 微信公众平台

- · 佛子心语 | 一麻袋核桃

- · 安静,到哪里去找?

- · 远离散乱方成禅定(三)