微信公众平台

2023-01-10 00:00:00 发布:

人气:57

又到农历腊月十九,

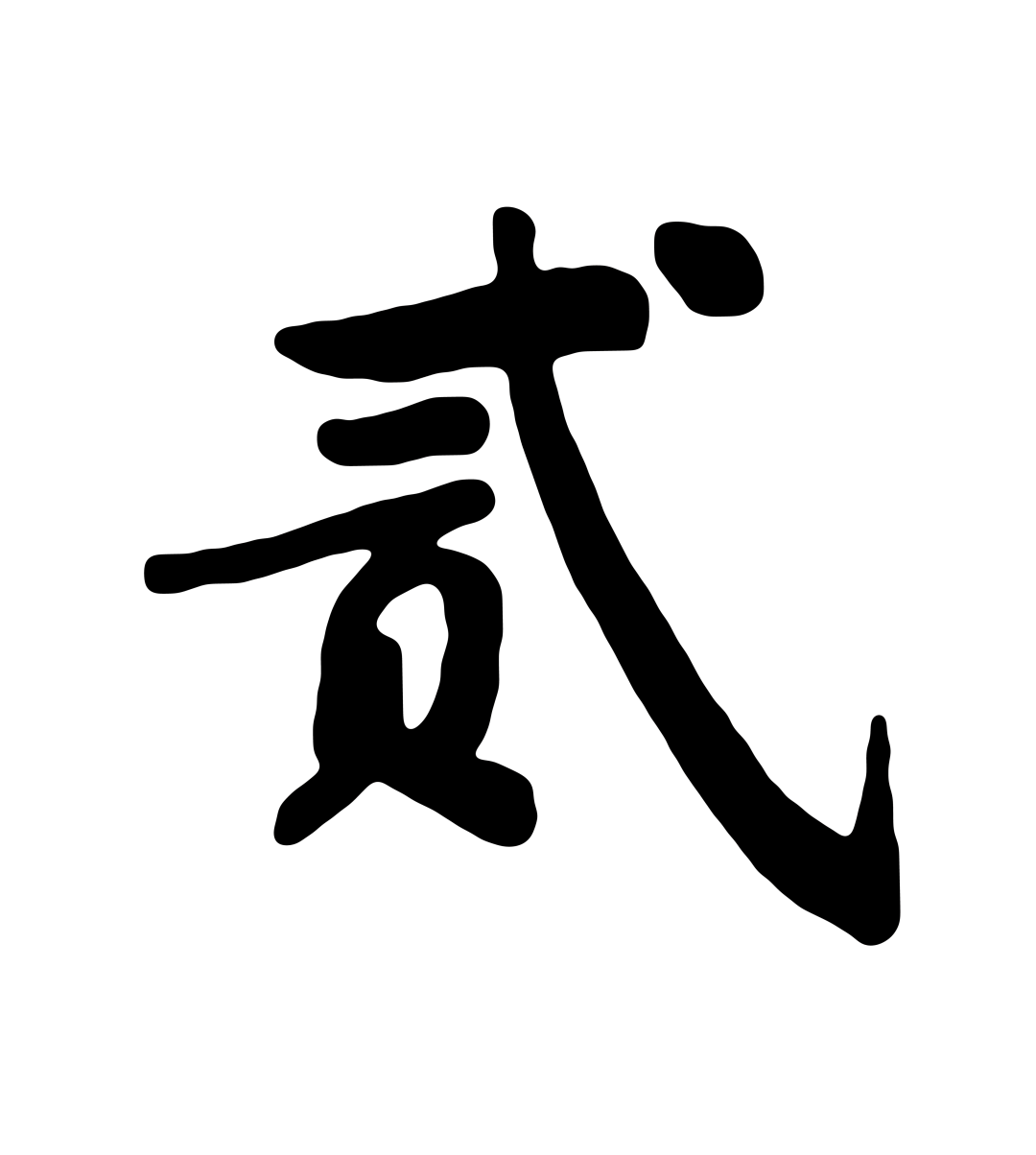

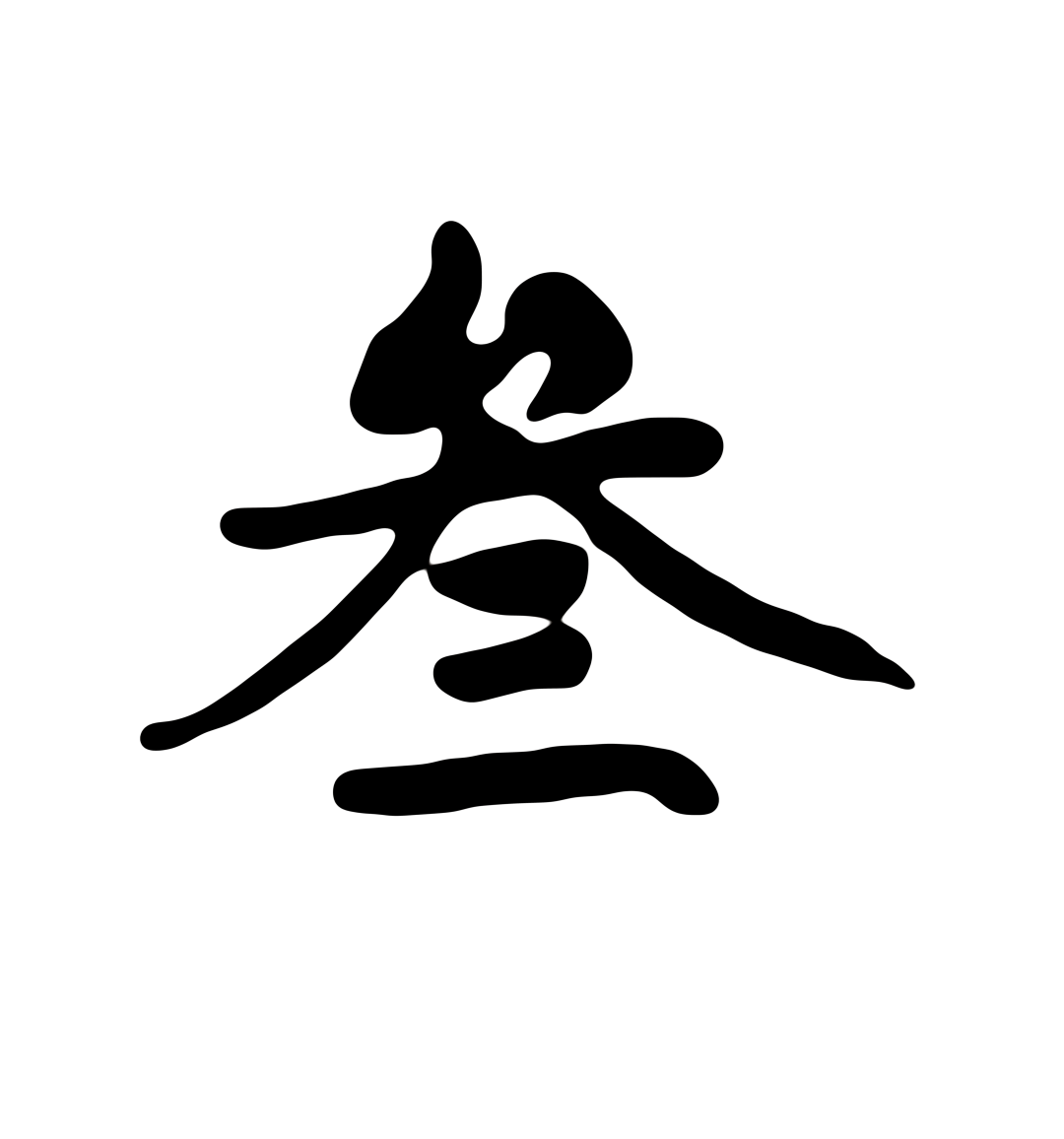

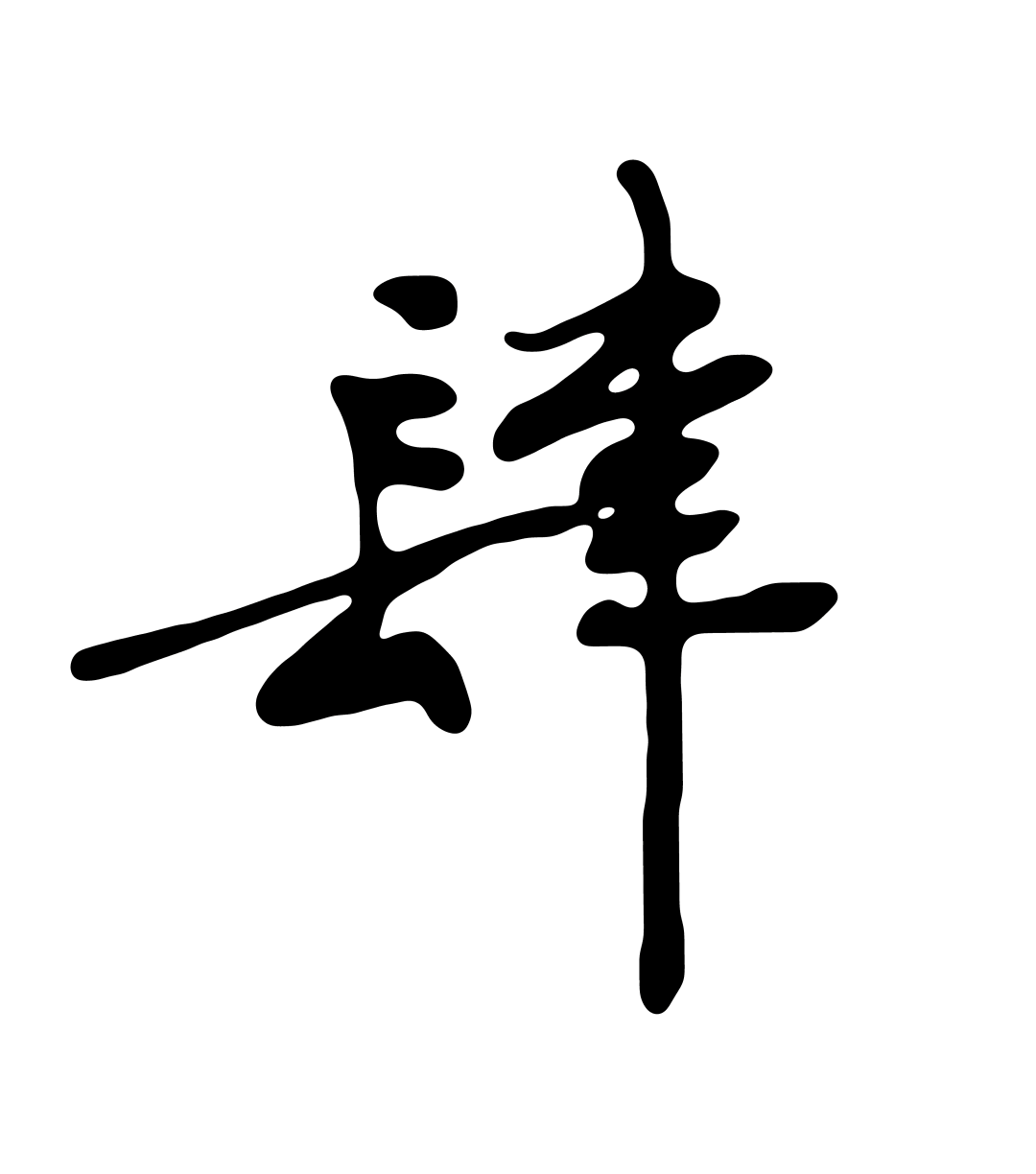

东 坡 居 士

北宋景祐三年(1036),

农历十二月十九日卯时,

四川眉州眉山县的一个诗礼之家里,

一个小男孩用响亮的啼哭

宣告了自己的降临。

他,就是苏轼。

HAPPY

BIRTHDAY

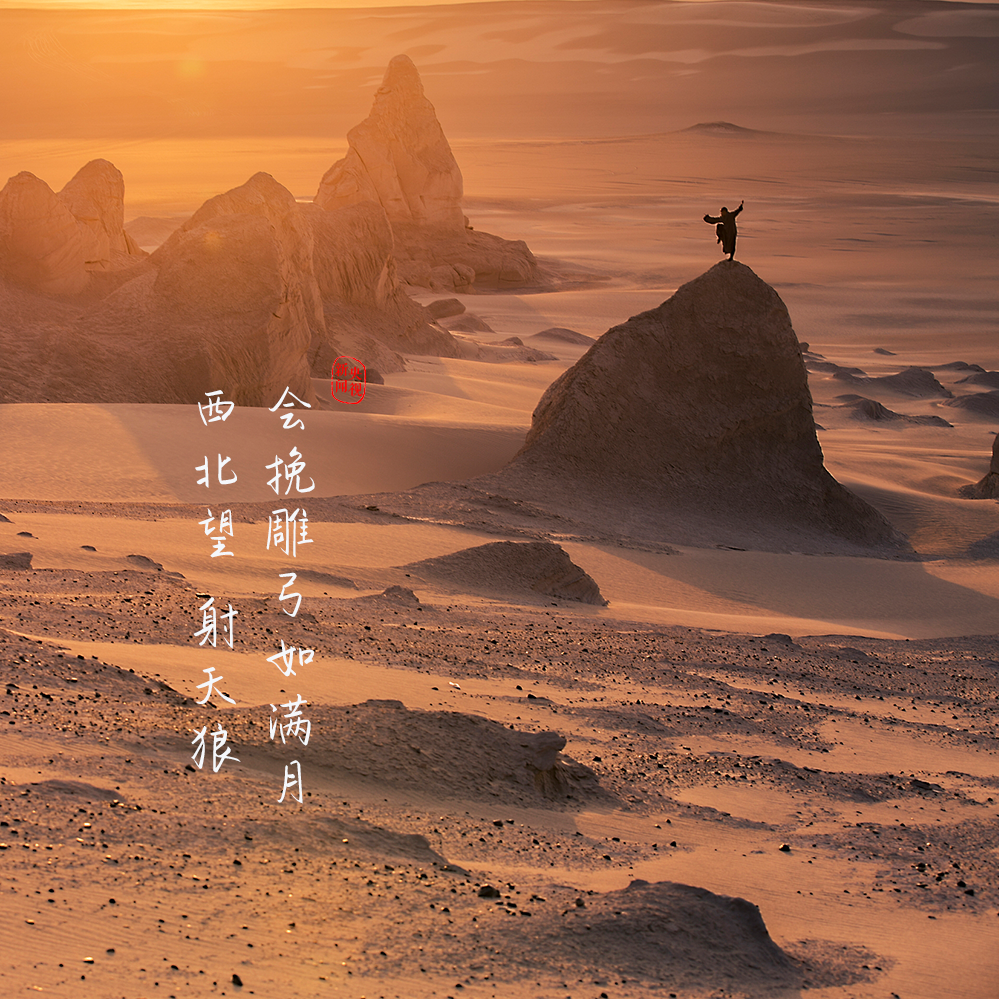

对于苏轼的热爱,是我们这个民族持续了近千年的事。这种热爱,大抵就是只要一提到他,总会引起人亲切敬佩的微笑。无论在他所处的时代,还是此后近千年的时光里,他同他笔下的诗词文赋,被无数读书人所倾倒、所仰慕。

苏轼字子瞻,号东坡居士,是北宋文坛的领袖级人物。但很少有人意识到,他还是一位虔诚的佛教徒。他的东坡居士之名,广为人知。

我本修行人,

三世积精炼

莫嫌荦确坡头路,

自爱铿然曳杖声

溪声便是广长舌,

山色岂非清净身

不识庐山真面目,

只缘身在此山中

八风吹不动,

端坐紫金莲

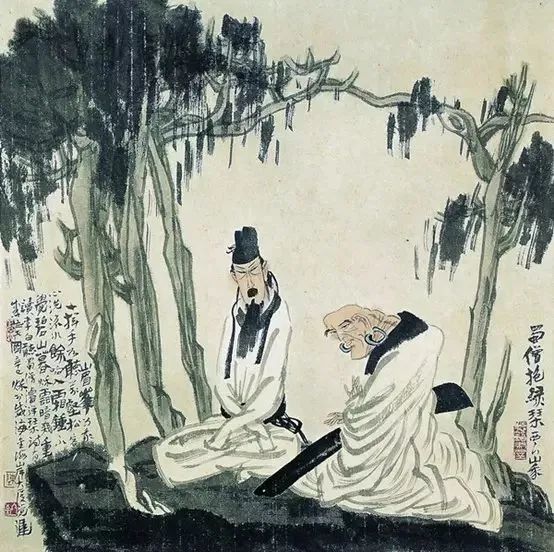

跨越近千年的时空,苏轼之作依然有直抵人心的力量。世人大多以为这是他文学造诣深厚,实际上这是佛法智慧的穿透力。当他把悟得的佛理写成言句、以文字的般若呈现出来时,这个生命力是极其强大的。

所以明代紫柏大师赞叹,苏轼“于宗教两途,并皆有所悟入,或一句一偈,赞扬吾道,犹夜光照乘。

千古之下,光不可掩!”

回 向

文殊师利勇猛智,普贤慧行亦复然,

我今回向诸善根,随彼一切常修学。

三世诸佛所称叹,如是最胜诸大愿,

我今回向诸善根,为得普贤殊胜行。

长按二维码

关注

佛教慧日微信平台