【敬惜字纸积德修福】为什么他们的子孙后代贤德连中状元,官至宰相?

敬惜字纸

中/ 华 / 文/ 化 / 传 / 统/ 美 / 德

“敬惜字纸”是中国古代文化传统中的一种美德,代表着古人敬重文化的思想。相传,中国文字是由上古黄帝的史官仓颉创造发明的,历代的帝王将相和平民百姓对文化都相当敬重,久而久之,古人认为应当对字纸,即写有文字的纸张表示尊敬和爱惜。

三参法师:

在古代,普通的纸,上面有字的话不能让人踩,因为文化是有它的价值的,文字是很尊贵的。创造文字的人都像佛菩萨一样,文字是文化传播的一个载体,我们要懂得尊重它。过去,有一种修行就是到街上去捡有字的东西。我们除了有环保意识外,还要尊重纸,特别是有字的纸,都要把它捡来放到妥善的地方,不要让路人踩到。

到寺庙、去朝山,现在很多商人把观世音菩萨像,佛像就印在香袋上,或者香的包装上,烧香的人一边拜观世音菩萨,一边把印着观音菩萨的包装纸撕下来,往地上一丢,大家你踩他踩,一边烧着香敬观世音菩萨,一边脚底下踩着观世音菩萨,这样很罪过的。

所以要特别注意这个细节,如果有缘看到,都要尽量把纸捡起来,放在边上的一个篓里,哪怕去焚化,总比踩在脚下要好,所以我们佛教徒一定要注意,连普通的纸都应该这样,更不要说佛菩萨的像了。

悟公上人墨宝

希望学佛的人,写一个“佛”字,要毕恭毕敬地写,念一声“佛”字,声音不能念错。

印光大师有一个偈子,说:“世间字纸藏经同,拾来应当赴火中”。拾来应当把它用火烧掉,烧下来的灰,或埋净处于高山,埋到比较干净的土里面,或把它丢在比较干净的河水里。如果印有文字的经典,就代表着这个文化,代表了智慧的讯息,这样的文字烧成灰就是放到河里,河里的众生都开智慧,都可以得到利益,更何况是有佛教的内容的。

每一个国家每一个民族的文字都是由圣贤创造的,不是由凡人创造的。文字创造出来,就是为了传播智慧,开启心灵,启蒙我们生命的智慧,创造文字本初的动机都是这样,尽管有人错误地运用文字,有人不尊重文字仍然瑕不掩瑜。

所以想开智慧,就要尊重智慧,尊重文字,这样就会有智慧。有这样的品德,与圣贤就会相应。走路的时候,如果看到有字的纸就弯腰捡起来,避免别人去踩踏。

修行就是在生活当中,时时处处都要有正确的行为,现在这个社会真的是需要恢复中国传统的优良文化,传统道德修养,这是我们每个人要去努力的,也是祖先留给我们无形的财富,而且越修越深,越修眼界越广,生命境界越高。

古人敬惜字纸

敬惜字纸是中国文化传统理念之一,也传到受中国儒家文化影响的汉字文化圈其他地区。在科举制度的影响下,出于对文化与文字的崇敬。敬惜字纸的传统,与文昌帝君信仰有密切关系,显示出科举社会中士大夫阶层的重要地位。

敬惜字纸,也就是敬惜带字的纸,在中国具有悠久的传统。《燕京旧俗志》记载:“污践字纸,即系诬蔑孔圣,罪恶极重,倘敢不惜字纸,几乎与不敬神佛,不孝父母同科罪。”

于是,就出现了劝人敬惜字纸的善书,也就是所谓“惜字功律”。“敬惜字纸”是中国古代文化传统中的一种美德,是中国文化传统理念之一,代表着古人敬重文化的思想。字纸,代表的是文化。敬惜字纸,也就是要求敬重和爱护文化。

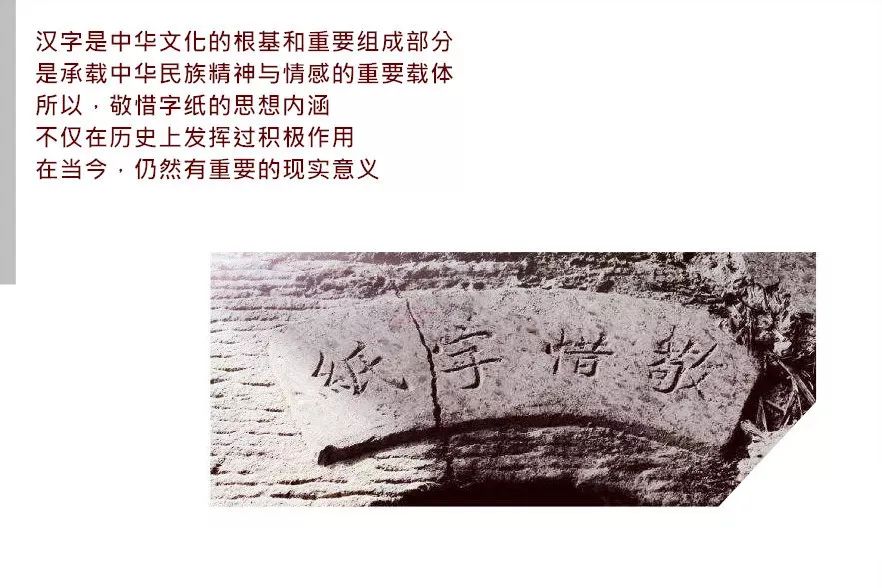

汉字是中华文化的根基

和重要组成部分

汉字是中华文化的根基和重要组成部分,是承载中华民族精神与情感的重要载体。所以,敬惜字纸的思想内涵,不仅在历史上发挥过积极作用,在当今,仍然有重要的现实意义。 “敬惜字纸”的敬重文化的思想内涵,有助于我们珍惜和弘扬中华文化,增强民族的凝聚力。

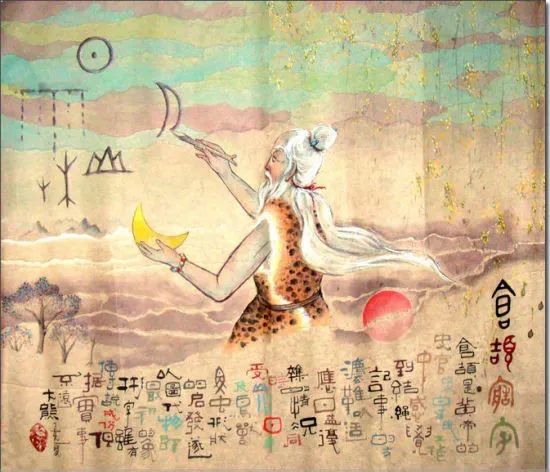

先人造字着实不易,“字者,六义相生无穷也。黄帝臣沮诵仓颉,体卦画,摹鸟迹,引伸触类,文字之形始立。”(引自《康熙字典》)在《淮南子·本经训》上也记载:“昔者仓颉作书,而天雨粟,鬼夜哭。”因为有了文字,“造化不能藏其秘,故天雨粟;灵怪不能遁其形,故鬼夜哭”。这就好比西方认为普罗米修斯偷了天上的火种,人间才有了文明。

传说当仓颉完成造字工作,正是夜深人静之时,忽然天崩地裂般轰隆一声,天空哗啦哗啦地下起大雨,但是落下的并不是雨滴,而是一粒粒的小米,四面八方也传来哭泣的声音,原来是鬼怪们正在哭嚎,伤心不已。

这个故事说明,由于文字的出现,知识的传播更为便利,许多经验知识得到保存累积,变得更精深、博大。其中当然也包含了生产知识也就越来越有效、发达,故用“天雨粟”来形容文字对生产的贡献。至于鬼怪无法再愚弄人们、为所欲为,故有“鬼夜哭”之说。从此之后,下谷子雨的那一天,便成了沿用至今的“谷雨”节气。

所以文字也就更显神圣。字为至宝,“能使凡者圣,愚者智,贫贱者富贵,疾病者康宁。圣贤道脉,得之于千古,身家经营,遗之于子孙,莫不仗字之力。使世无字,则一切事理,皆不成立,而人与禽兽无异矣。”所以写有字的纸,又怎能亵渎呢?字纸如神物,于是古人就制订:不可以踩踏、不可以撕扯、不可以坐垫、不可以拭秽、不可以封盖荤臭器皿等等规矩。

“敬惜字纸”也就成了古代社会一种常见的习俗。古时的读书人会把废弃的字纸扔进一个贴有“敬惜字纸”的篓子,再集中处理。街道上,人们会自觉地搜集遗落在地上的字纸,把它们拿到“敬字亭”,放进“敬惜字纸”的专用焚化炉里焚化。旧时还定期或不定期地举行专门收集字纸、旧书加以焚化的“惜字会”。

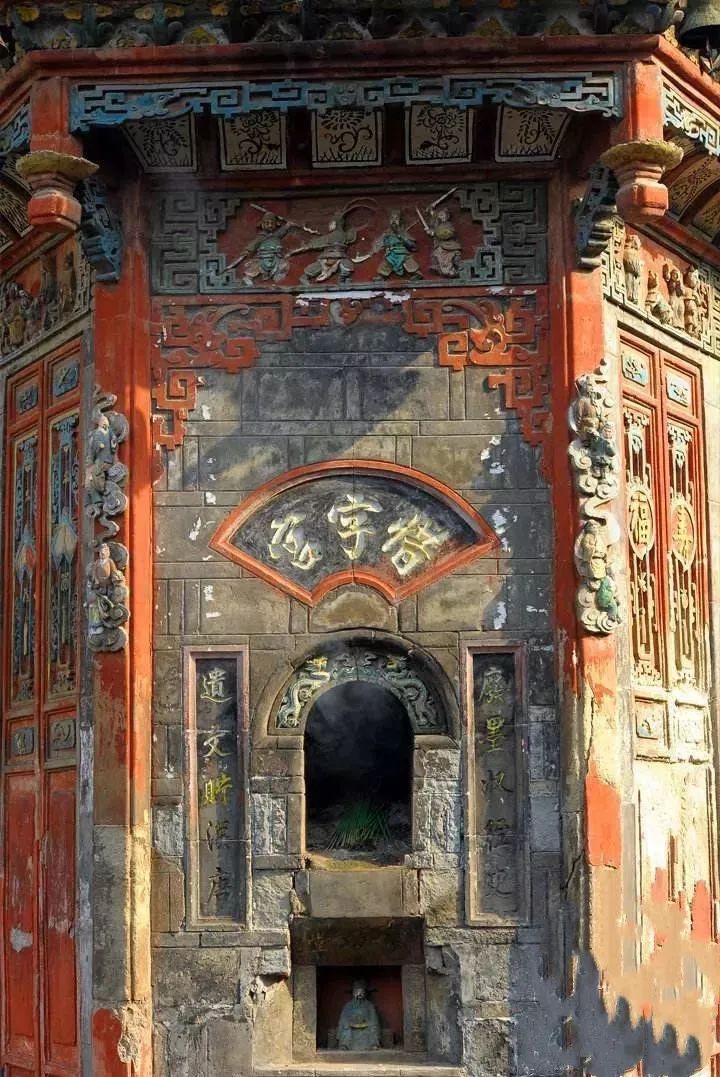

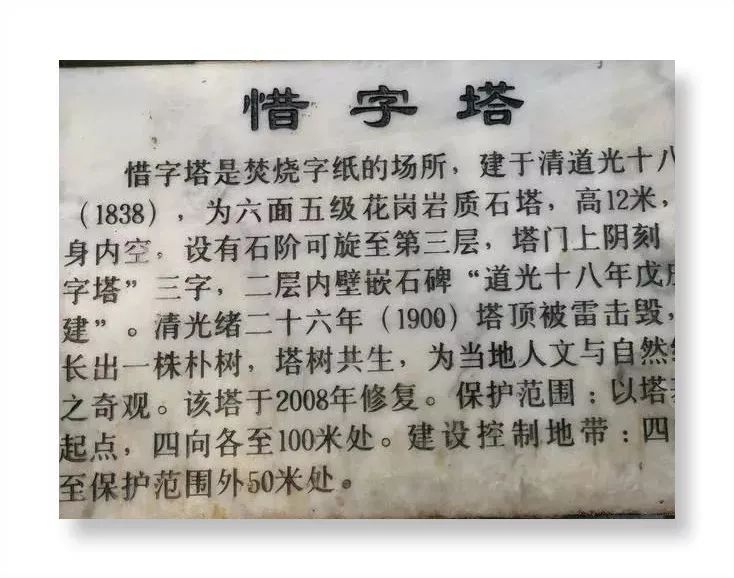

惜字塔

历朝历代对于敬惜字纸

从官方到民间都是极其重视

It's a Title

历朝历代对于敬惜字纸,从官方到民间都是极其重视。从各种家训、小说、法规,无不在提醒着人们对于“字纸”应有的敬畏之心。《颜氏家训·治家第五》“吾每读圣人之书,未尝不肃敬对之;其故纸有五经词义,及贤达姓名,不敢秽用也”;明代《二刻拍案惊奇》开篇“进香客莽看金刚经”便讲了一个关于王曾的父亲平时爱惜字纸,后来其子王曾“连中三元”的故事。

宋朝王文正公的父亲,十分尊重爱惜字纸。他后来梦见孔夫子用手按住他的背说:“你如此勤勉地珍惜我的文字,我应当令曾参(大文学家)来你家投胎,彰显、广大你家门户。”他家后来生了儿子,因为这个梦而取名叫王曾,王曾连中三元,成为有名望的宰相。王曾死后赐谥号为文正公,封为齐国公。凡是子孙后代贤德善良,而且在科举考试中能够不断高中的人家,都是因为他们的祖先敬重、爱惜书籍和字纸的缘故。

印光大师

印光大师敬惜字纸

It's a Title

《印光大师文钞》中有《普劝敬惜字纸及尊敬经书说》:“文字于吾人有如此莫大恩德,故我们至少从感恩心出发,也应该敬惜世间一切书籍字纸,而不可随意糟弃。”即便在旧思潮受到新文化运动强烈冲击的民国时代,不随意丢弃字纸,视敬惜字纸为积德修福的传统,仍然延续着。

“敬惜字纸”的风俗

也随着移民而

传播到海外各地

It's a Title

“敬惜字纸”的风俗也随着移民而传播到海外各地。如在马来西亚的闽中凤山寺目前还保留着一块光绪乙酉年的“敬惜字纸碑”。在道光版《厦门志·风俗记》写道:“岛中立敬字亭,以惜字纸,买破书、拾遗字焚化者有人,惟作粉面食及豆腐干者,率以招牌字号印其上,巡道周凯禁止之。”

光绪四年英国外交官翟理斯所著的《鼓浪屿简史》中写道:“(兴贤宫)中殿进口处的两侧各有一个不小的塔形炉,信众们可以把“字纸”这些碎片拿到那里烧掉,要不然会在地上被脚踩踏,这是对使人类文明化的上天赋予的艺术品的最大亵渎。”不仅让我们,也让外国人看到“敬惜字纸”的传统。

文字为世出世间一切言教之本,惜字所以重文,重文所以重道。特别是做为教师的,教书育人的同时,更应该训示学生敬惜文字,不要践踏污秽字纸,对于残书废籍、旧报故纸,也不要随地抛弃。如果能时时留意关心,不仅自身增进福慧,而且其子孙也必灵秀超众。

惜字塔

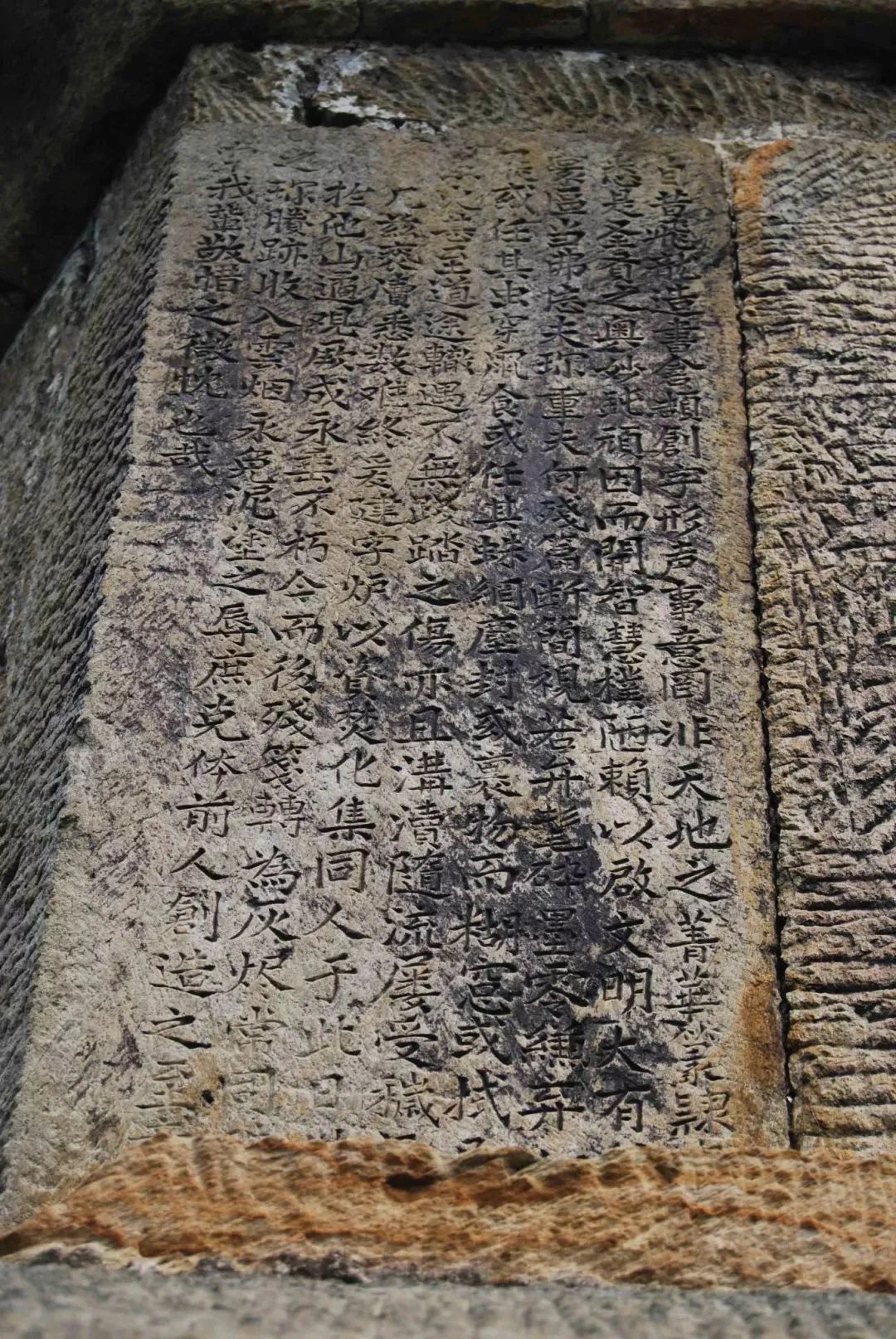

因为这种习俗,我国曾建有惜字塔,敬字亭,焚字炉等,惜字得福是古代读书人的一种信仰。北齐颜之推《颜氏家训》云文字乃“古圣贤心迹”。明朝莲池大师《自知录》云:“拾路遗字纸火化,百字为一善;遗弃字纸不顾者,十字为一过。”

作家贾平凹的《我写废都前后的西安情结》一文中说:“文字乃圣人创造,人人皆当敬惜。文人渎污字纸,文曲星降罪,则进学无门,考试不第;常人渎污字纸,则瞽目变愚,捡拾者,功德无量,增福添寿。”

余秋雨在他的《中国文脉》一书中这样描述:老家民间有一个规矩,路上见到一片写过字的纸,哪怕只是小小一角,哪怕已经污损,也万不可踩踏。过路的农夫见了,都必须弯下腰去,恭恭敬敬捡起来,用手掌捧着,向吴山庙走去。庙门边上,有一个石炉,上刻四个字:“敬惜字纸。”石炉里还有余烬,把字纸放上去,只见字纸慢慢焦黄,熔入灰烬。即便土匪下山,见到路上字纸,也会这样做。

世间字纸藏经同

It's a Title

《二刻拍案》卷一开篇诗曰:

世间字纸藏经同

见者自当付水流

或置长流清净处

自然福禄永无穷

在台湾南部乡下,我曾经在一个庙前的荷花池畔坐下。为了不把裙子弄脏,便将报纸垫在下面。一个戴着斗笠的老人家马上递过来自己肩上的毛巾,说,“小姐,那个纸有字,不要坐啦,我的毛巾给你坐。”字,代表知识的价值,斗笠老伯坚持自己对知识的敬重。

——选自龙应台《文化是什么》

训曰:字乃天地间之至宝,大而传古圣欲传之心法,小而记人心难记之琐事。能令古今人隔千百年观而共语,能使天下士隔千万里携手谈心。成人功名,佐人事业,开人识见,为人凭据,不思而得,不言而喻,岂非天地间之至宝?与以天地间之至宝而不惜之,糊窗粘壁,裹物衬衣,甚至委弃沟渠,不知禁戒,岂不可叹!故凡读书者一见字纸必当收而归于箧笥,异日投诸水火,使人不得作践可也。尔等切记!

—— 选自康熙皇帝《庭训格言》

因为文字是圣贤心血,天地精华。古时圣贤造字,阐天地秘奥,开万世文明,不论礼仪准则,轶事趣闻,秘典宝藏,天文地理都要籍文字以记述。人生世间,所资以成德达才、建功立业,以及一才一艺,养活身家者,皆由文字主持之力,而得成就。

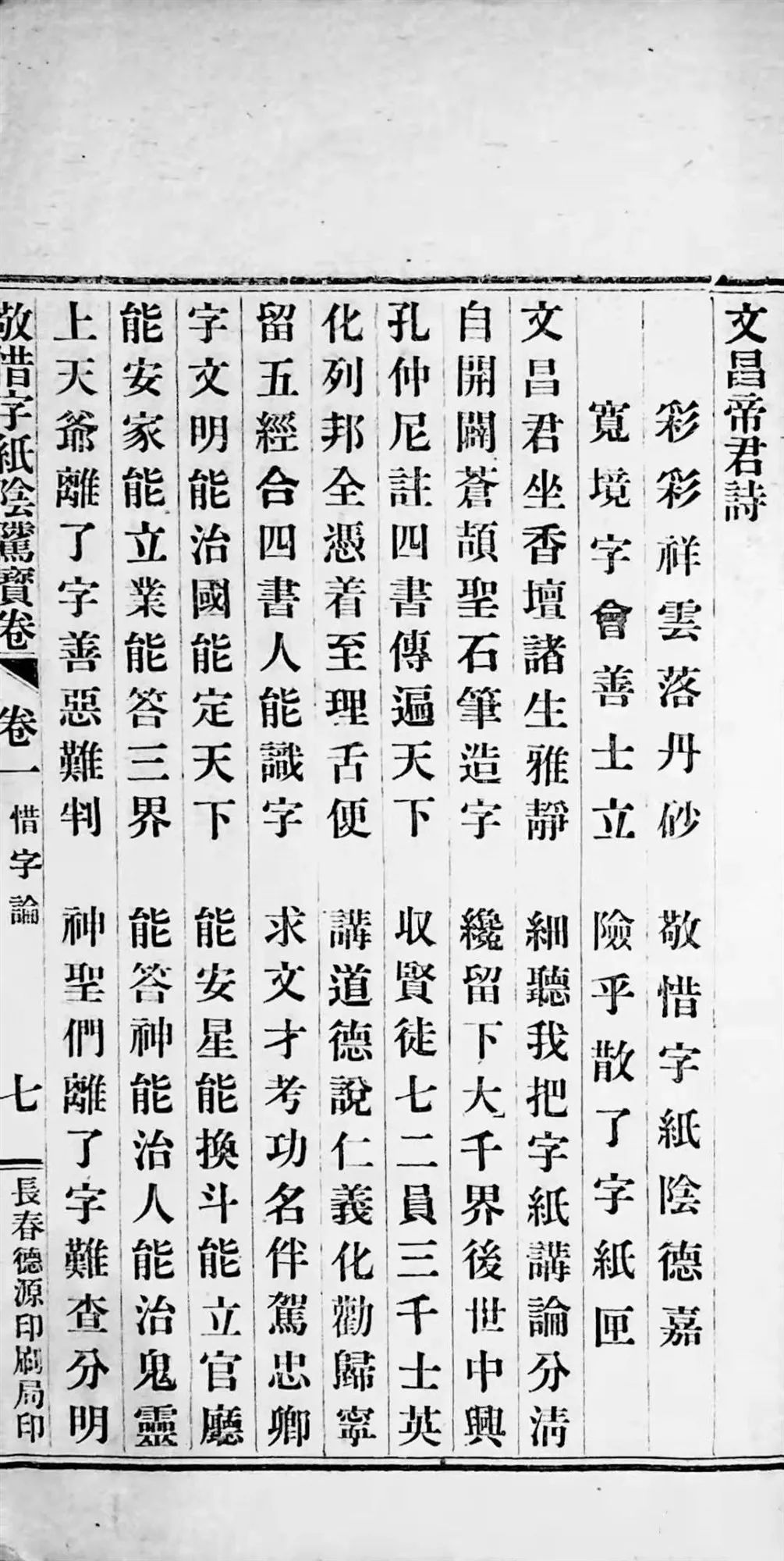

文昌帝君劝敬字纸文

It's a Title

近世欧风东渐,不但普通人不知敬惜书籍字纸,即使读书儒士,亦不恭敬书籍及与字纸。对文字的种种亵渎,不堪枚举。以故天灾人祸,相继降作,皆由亵渎天地间之至宝所致。不知此字纸中,皆有天地日月之字,圣贤经书之文。以此种至极尊极贵之物,视同粪土,能不折福寿而现受其殃,贻子孙以愚劣之报乎!

因惜字结集而成的“惜字会”,除了读书人,官宦世家、商人也参与其中,亦有地方官府购置田地,以田租专门用于惜字开支。惜字会常募捐善款,刊印善书、善文,分发给百姓,宣传惜字理念。现今传世中比较有名的惜字善书,当数《文昌惜字功过律》。在《文昌帝君劝敬字纸文》里还阐明了敬惜字纸、尊重善书与士子科举功名之间的关系。

清代的画家曾衍东曾画了敬惜字纸的条屏,上面有题诗:

敬惜字纸万世兴,

置于污秽瞽盲穷。

莫道无人查稽记,

举头三尺有神明。

惜字当从敬字生,

敬心不笃惜难成。

可知因敬方成惜,

岂是寻常爱惜情。

这一首诗充分说明了民间长久流传的焚烧字纸的风俗,是由敬重文字的观念衍生的,故而很早的时候,我们就开始“垃圾分类”了。因为我们有禁忌,所以我们必须遵守,写过字的纸一定会把它放在专用的字纸篓中,等收字纸的人来收去,送到圣迹亭去焚化,然后把灰撒在干净的田野或河流中。

古人建惜字塔等敬重字纸

It's a Title

焚字的习俗唐代即有,明清时为盛。古代各地都建有专门的设施,如“敬字亭”、“圣迹亭”、“惜字塔”、“惜字宫”、“焚字炉”、“焚字库”等,塔身通常有一孔,或方或圆,用于焚烧字纸。

成都的蒲江西来古镇有一座百年历史的文风塔,塔正面建有焚字库,上刻“惜字宫”三字,两旁有联曰:“废墨收经史,遗文著汉唐。”湖南隆回县岩口乡河边村有一座始建于清代道光己酉年间的“惜字炉”,是一座高十二米的三层楼阁式的砖石塔。南北塔壁上各嵌石碑一块,告诫后人“读书当因敬字而惜字”。

湖南凤凰沙湾有一座万名塔,前身即为建于清嘉庆年间焚烧字纸用的三层惜字塔,高11米,塔身为正六方形,三檐六角,上置色彩斑斓的璃璃葫芦宝顶。上层外壁书写“夕光射斗”四字,中层书有“中流砥柱”,下层书有“翰墨流芳”。

文字是一个民族的灵魂,敬惜字纸就是敬重祖先、尊重文化,更是尊重自己。敬惜字纸其实就是尊敬文明,就是尊敬人类数千年来所创造的一切成果。如果不敬重文明,则个人无以安身立命,家庭无以在社会驻足,国家无以繁盛,民族无以和谐发展。这是社会进步的必然逻辑。所以,敬惜字纸的精神在现代社会仍有积极的启示意义。

惜字炉已经熄灭了,熄灭在历史的长河里。假若有一天它还回来,也只能把它立在心里了。

在心里与它相对,将那弃掉的字纸交付温和的火苗,去做最后一次阅读。静静的,一边凝视着袅袅青烟,一边默默诵念惜字炉上的对联:“字纸成丹桂,炉烟结祥云。”

文化的传承是需要敬畏的,需要成为一种信仰。信仰像是一盏长明灯,虽然相隔路途漫漫,却不会迷失方向。

无垢清净光 慧日破诸暗

能伏灾风火 普明照世间

回 向

文殊师利勇猛智,普贤慧行亦复然,

我今回向诸善根,随彼一切常修学。

三世诸佛所称叹,如是最胜诸大愿,

我今回向诸善根,为得普贤殊胜行。

长按二维码关注

佛教慧日微信平台