高僧大德关于修行次第——信解行证的开示

修行次第

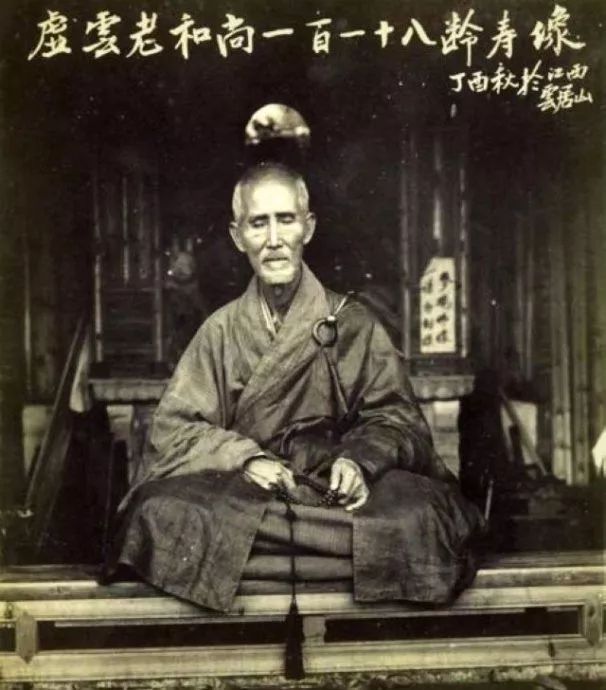

虚云老和尚开示 信解行证

佛法教典所说,凡讲行持,离不了信、解、行、证四字。

经云:信为道源功德母。信者,信心也。《华严经》上菩萨位次,由初信到十信,信个什么呢?信如来妙法,一言半句,都是直指人心,见性成佛的言语,千真万确,不能改易。修行人但从心上用功,不向心外驰求,信自心是佛,信圣教语言,不妄改变。

解者,举止动念,二谛圆融,自己会变化说法,尽自己心中流出,放大光明,照见一切,这就是解。虽然明白了,不行也不成功,所以要口而诵,心而惟,心口相应,不相违背。

不要口说得锦上添花,满肚子贪嗔痴慢,这种空谈,决无利益。心惟是什么呢?凡有言语,依圣教量,举止动念,不越雷池一步,说得行得,才是言行无亏。

若说得天花乱坠,所做男盗女娼,不如不说。行有内行外行,要内外相应。内行断我法二执,外行万善细行。证者,实证真常。有信,有解,没有行就不能证,这叫发狂。

世上说法的人多如牛毛,但行佛法的,不知是那个禅师法师,什么人都有一些典章注解,如《心经》、《金刚经》、《八识规矩颂》,乃至《楞严经》等,其中有些人只是要鼻孔,虽然注了什么经,而行持反不如一个俗人,说食不饱。

动作行为,有内行外行之分。内行要定慧圆融,外行在四威仪中严守戒法,丝毫无犯,这样对自己有受用,并且以身做到,可以教化人。

教化人不在于多谈,行为好,可以感动人心。如《怡山文》所说:若有见我相,乃至闻我名,皆发菩提心,永出轮回苦。你行为好,就是教化他,不要令人看到你的行为不好,而生退悔心,这会招堕无益。

牛头山法融禅师,在幽栖寺北岩石室住静,修行好,有百鸟衔花之异。唐贞观中,四祖遥视此山气象,知有异人,乃躬自寻访,问寺僧人曰:此间有道人否?僧曰:出家儿哪个不是道人!祖曰:阿哪个是道人?僧无对。别僧曰:此去山中十里许,有一懒融,见人不起亦不合掌,莫是道人么?

祖遂入山,见师端坐自若,曾无所顾,祖问曰:在此作什么?师曰:观心。祖曰:观是何人,心是何物?师无对,便起作礼,曰:大德高栖何所?祖曰:贫道不决所止,或东或西。师曰:还识道信禅师否?祖曰:何以问他?师曰:向德滋久,冀一礼偈!祖曰:道信禅师,贫道是也!师曰:因何降此?祖曰:特来相访,莫更有宴息之处否?师指后面曰:别有小庵。

遂引祖至庵所,惟见虎狼之类,祖乃举两手作怖势。师曰:犹有这个在!祖曰:这个是什么?师无语。过一回,祖却于师宴坐石上书一佛字,师睹之惊然。祖曰:犹有这个在!师未晓,乃稽首请说真要。

祖曰:夫百千法门,同归方寸,河沙妙德,总在心源。一切戒门、定门、慧门,神通变化,悉自具足,不离汝心。一切烦恼业障,本来空寂.一切因果,本如梦幻。无三界可出,无菩提可求,人与非人,性相平等。

大道虚旷,绝思绝虑,如是之法,汝今已得,更无缺少,与佛何殊。更无别法,汝但任心自在,莫作观行,亦莫澄心,莫起贪嗔,莫怀愁虑,荡荡无碍,任意纵横,不作诸善,不作诸恶,行住坐卧,触目遇缘,总是佛之妙用,快乐无忧,故名为佛。

师曰:心即具足,何者是佛,何者是心?祖曰:非心不问佛,问佛非不心。师曰:既不许作观行,于境起心时,如何对治?祖曰:境缘无好丑,好丑起于心,心若不强名,妄情从何起,妄情既不起,真心任遍知。汝但随心自在,无复对治,即名常住法身,无有变异。吾受璨大师顿教法门,今付于汝,汝今谛受吾言,只住此山,向后当有五人达者绍汝玄化。

牛头未见四祖时,百鸟衔花供养,见四祖后百鸟不来,这是什么道理呢?佛法不可思议境界,天人散花无路,鬼神寻迹无门,有则生死未了,但无又不是,枯木岩前睡觉,一不如法,工夫便白费了。

我们就不如古人,想天人送供,天人不管你,因为我们没有行持。真有行持的人,十字街头,酒肆淫坊,都是办道处所。但情不附物,物岂碍人,如明镜照万像,不迎不拒,就与道相应,著心迷境,心外见法就不对。

我自己也惭愧,还是摩头不得尾,谁都会说的话,说出来有何用处?佛祖经论,你注我注,注到不要注了。讲经说法,天天登报,但看他一眼,是一身狐骚气,令人退心招堕。所以说法利人,要以身作则。要以身作则吗?我也惭愧。

梦参老和尚:

佛法讲信解行证,要行才能证

我们转变不了业力,什么原因呢?功夫不到。

发菩提心的人还是不多,我们怎能说菩萨不加持我们呢?经上要求我们做的都没有做,方法再好也是不行的,为什么?方法再好,你不做还是得不到。

无论什么方法都是叫我们做的,信解行证,要行才能证,要行才能兑现,你要是不做兑不了现,而且这个兑现绝不假的。

有智能的人他不会只说不做的,他是边说边做,在做当中随时随地利益众生。修行的时候是利益众生,不是为了自己成道。

发一个出离三界苦,究竟证菩提的心,这样才能彻底的解决问题,就像《占察善恶业报经》,我想要达到“一实境界”,就要修二种观行,这样才是发大心的众生。

只为自己就是狭隘,随时随地想到一切众生,想救一切众生的苦难,这才叫大悲心,才是菩提。

我们要学地藏菩萨,就要发大愿。可是发大愿要注意一点,特别是对你的冤家、仇人不要生起恨心了,要发愿先度他们。

父母眷属可以慢一点,因为你的冤家、仇人会处处找你麻烦,不要再对他们生起恨心了。度冤家、仇人是发大慈悲心的最好方式,心量要开阔。

净慧长老:信解行证——修行的次第

信解行证,是佛法怎样地从初步一直到究竟的一种次第。

这几天,我也跟几位居士在一起讨论,怎么样信,怎么样解,怎样地行,怎样地证。由于佛法的道理很丰富,由于社会的信仰的体系也很多,还由于有一些不属于健康的信仰成分也在社会的某些领域里边在流行。所以说我们佛教所说的信,往往上面要加一个字,来加以界定。

怎么样信呢?首先要正信。正者不邪,信者不疑。如果在信的前提下,没有正的界定,往往容易误入歧途,往往会不加分辨地信一些不健康的信仰体系或者信仰对象。我们在社会上,不是有所谓邪教吗,邪教应该说它是一种信仰的误导,信仰的误区,信仰的盲点。那么我们在选择信仰的时候,就一定要知道如何去加以鉴别。

我们一定要正信,怎么样才能够知道是正信呢?佛教也有自己判断邪正的标准,光说是正者不邪,可能有一些邪教,它也会说,我这个也是正。但是如果我们掌握了佛法判别邪正的标准,那么我们就能够有力量、有智慧去分别邪正真伪。

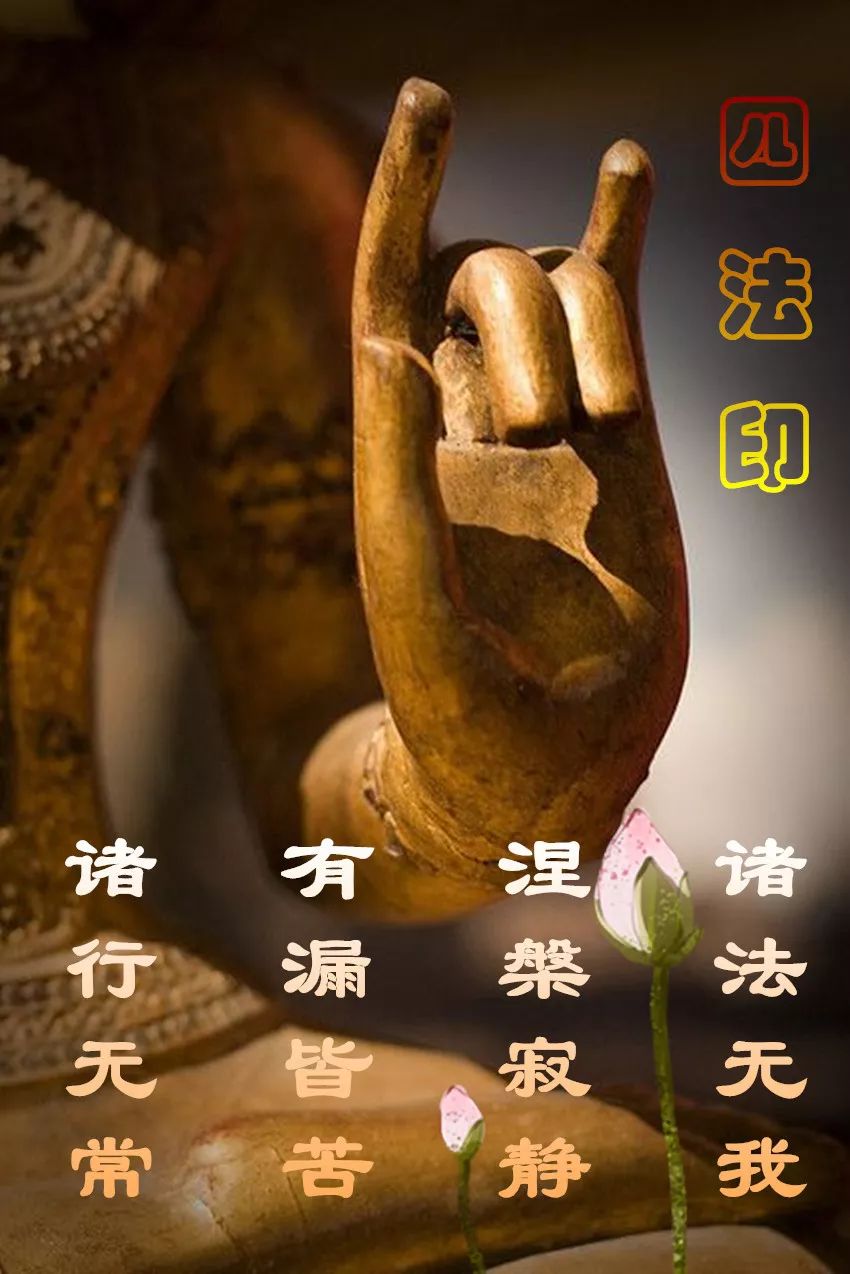

佛教判别邪正的标准是什么呢?有所谓“三法印”或者“四法印”。佛法的道理或者说是不是佛法的道理,可以用“三法印”来加以衡量和辨别。“三法印”是什么呢?所谓“诸行无常”,这是第一个印;“诸法无我”,这是第二个印;“涅槃寂静”,这是第三个印。怎样来判断呢?所说的法、所信的法、所理解的法,是不是符合“诸行无常”的道理?是不是符合“诸法无我”的道理?是不是符合“涅槃寂静”的道理?符合者,就是佛法,就是正法,反之即不是佛法,也不是正法。

世界上的万事万物,瞬息万变,这是一个真理,这既是世间的普通真理,也是佛法的真理,所谓“诸行无常”。如果说有一个“常”,有一个不变的东西,有一个永恒的存在,佛教认为,这不是正见,这不是正法。

世间的万事万物都是因缘法,我们生在世间,只有随顺因缘而有所作为。如果我们的作为违犯了因缘的规律,认为我可以做得了主,我可以不顾一切条件,要怎么做就怎么做,实际上大家可以想一想,这样的想法很片面,如果按此去做,一定会此路不通。

那就是说,我们人生在世,没有自由,没有自在,更没有一个能够做得了主的“我”存在,“我”不存在。因为“我”在受到一切因缘条件的制约,“我”不能离开一切因缘而为所欲为,所以说“诸法无我”。无我者,不自由,不自在,不能做主,这就是“无我”的意思。

那么我们又在说,我们要自由,我们要自在,那怎么办呢?只有你真正掌握了因缘的道理,掌握了因果的道理、因果的规律,你一切按照因缘果报的规律,有所作为,这样才能够自由,也才能自在。就是说,没有有我的自由、有我的自在,只有无我的自由、无我的自在。

我们能够理解“诸行无常,诸法无我”,我们就能够掌握因果的规律、因缘的规律,我们就会在因缘果报的规律下来去掉常见、去掉断见、去掉我见。没有常见、没有断见、没有我见,烦恼就慢慢地会淡化,就会慢慢地消除。烦恼从淡化到消除,这个本身就是涅槃的境界,就是寂灭的境界。

寂灭者,不生不灭,烦恼不生,清净不灭。不生不灭,就能得到“涅槃寂静”。涅槃本身就是不生不灭,不生不灭从哪里来?不生不灭就从生灭中去体认,去回光返照。能够认识到生灭无常的道理,就能体验到不生不灭“涅槃寂静”的境界。

我们所接触的法,所接触的道理,所接触的信仰,是不是符合这三条标准?符合这三条标准,那就是正法,不符合这三条标准,就不是正法。

所谓印,就是说,毫不走移,一点误差都没有。印是个什么东西呢?古人为了使一个文件没有伪造的,就要盖一个印。往往是把一个文件从中间裁一条缝,这个印做成一个三角形,斜着盖在那个地方,留一半作存根,另外一半呢,就给送信的人或者是跟他有各种关系的人。

为了实现某种承诺,就应该拿这个信上的一半的印,和那个存根来一对,要对得一点误差也没有,那你这个就是一个可以作为诚信的依据,作为落实承诺的一种依据,所以说这个是印。当然印还有很多的道理,比如说一个印,它所印下来的字,和印上刻的字,是一模一样,毫不走样,那也是印。那个印就是一种标准,其他的东西,怎么说,都会走样,写的字,也会走样,只有刻在印上的东西,它才不会走样。所以说,“三法印”就是三条衡量邪正真伪的标准。

正信,要符合这三条标准;正确的理解,也要根据这三条标准去衡量;正行和正证,都不能离开这三条标准。

当然大乘佛教讲“一实相印”,这就比较难把握一点。只有对佛法很理解或者说理解得很透彻,对教义有一定的修养、一定的造诣的人,才能够理解一实相的道理。

什么叫做实相呢?佛教认为,一切诸法无相。本来我们看到这一切诸法都是有相。怎么说它是无相呢?因为一切诸法的相,是在因缘果报的制约下、成就下,才有相可得。我们要破除主观认识上的执着和迷惑,只有认识诸法无相,认识诸法其相本空,都是因缘条件的组合,也就能够真正了解一切诸法相即无相、无相即相的道理,这就叫一实相。

一实相就是无相,就是认识了一切万事万物都是缘起而其性本空,缘起是相,其性本空是无相。

因为任何一件事物,只要把组成这个事物的条件无限地加以分析,分析到最后,还可以分析。你说诸法的实体,在什么地方呢?诸法没有实体,没有一个实际的存在。

我们能够认识这个道理,我们就能够破除主观上的种种的迷惑、种种的妄想分别和执着,这就是所谓的一实相。我们先能够掌握“诸行无常,诸法无我,涅槃寂静”,这三者加在一起,实际上就是实相无相。能够明白这样一些标准,再去看一切诸法,再去理解佛法的道理,就能产生正信、正解、正行、正证。

我们说正信,信什么呢?正信就是信三宝,信佛、信法、信僧。只有以三宝作为我们正信的对象、正信的核心,我们的信仰才能叫做正确的信仰。那么我们为什么要信三宝呢?佛是我们的导师,是我们佛教的教主;法就是佛陀所说的一切言教;僧就是弘扬佛法的圣贤僧和凡夫僧。自古以来,对佛法僧有一个很浅显的比喻。

我们众生为什么要学佛?因为我们有烦恼的病,有生死的病,我们每一个人都是一个病人。那么我们有病就要找医生,就要吃药,就要有护士来指导我们怎么样来用药。比喻什么呢?比喻佛就是一位医生,所谓佛为大医王,法就是佛开的药方,救治我们生死重病的药方;僧就好像是医院的护士一样,怎么吃药,要有护士来指导。这样一个很浅显的比喻,也是非常的生动,这样我们就能够把我们自己和佛法僧三宝的关系拉得很近。

佛法僧三宝并不神秘,佛法僧三宝和我们每个人距离很近,就在我们身边,佛法僧三宝我们时时刻刻可以亲近,时时刻刻可以受用。这样我们信仰的建立、信仰的提升,就是每时每刻的事情,就不会把正信和佛法僧三宝拉出一个很远很远的距离。

所以,我们要有正信,然后我们要有正确的理解,正确地理解佛法。我们不要把佛法理解得很神秘,佛法就是解决我们人生问题的药方,或者就是药。我们每个人既然是有病,就要老老实实地吃药,不吃药我们众生的病是无法痊愈的。

我们信了佛以后,最重要的就要逐步地加深对佛法的理解。我们信佛以后,如果不逐步加深对佛法的理解,我们就很难采取正确的修行。如果我们不理解、不修行,我们信佛一辈子,都不会得到实际的受用。

那么怎么样才能够有正确的修行呢?只有从正确的理解当中去加以落实,所以理解佛法,非常的重要。怎么样地理解佛法呢?有三个方面:佛教说我们的智慧来自三个方面,三种般若,所谓闻、思、修,闻慧、思慧、修慧。

闻包括看经、听经。从闻、从看经当中可以产生智慧,因为善知识能够告诉我们怎么样去理解佛法,佛经、佛书能够告诉我们怎么样正确地去理解佛法。我们听了、闻了、看了,还要去思考,能够善于思考,就能够巩固我们所见所闻。

巩固所见所闻,然后结合我们自己的思想实际,自己思想里边、修行里边所存在的问题,对照检查,加以落实,这本身也是一种智慧的表现。因为我们得到了这个药,马上就能够用,这是智慧,得到了这个药不知道用,那不是智慧的表现,那是愚痴的表现。为什么呢?

有这么好的药,马上能够治病,我们不知道去用,你说那是不是愚痴的表现呢?在我们学佛的人当中,不管是居士里边也好,还是出家众也好,像这样的人很多,天天在看经,天天在闻法,就是不知道把自己摆进去。不把自己摆进去,看经一辈子,不会起什么作用。所以从闻,然后要思,思了以后就要修,修就是加以落实,修能够产生智慧。因为佛经上讲,因戒生定,因定发慧,戒和定都是一个修的过程。

佛教的修行,叫做持戒、修定、证慧。通过实证、通过解决问题而产生的智慧,那个就是实证而产生的智慧,而那种智慧才是真正的受用。那种智慧,是能够解决你思想上、言行上种种的迷惑,不但能够引导自己修行,也能帮助他人修行。这样的智慧,才是叫所证得的慧。

所以,理解要用智慧去理解,没有智慧,要理解佛法,不可能。当然从理解当中,又可以加深智慧、提升智慧、开发智慧。在智慧的指导下再来落实修行,这样的修行,可以叫做事半而功倍。因为在智慧指导下的修行,才是正确的修行,才是实修、真修,才不是盲修瞎炼。

一般的人,也看到总在念佛,总在磕头,就是没有智慧。那么智慧最终的标准是什么呢?智慧最终的标准是要破除一切的执着。对佛,不要有执着;对法,不要有执着;对僧,也同样不要有执着。

为什么说不要有执着呢?一有执着就是着相,它本身就是一种毛病。大家一定学习过《金刚经》,《金刚经》教我们离四相而修,四相就是人相、我相、众生相、寿者相。在一切事物上,包括所理解的法上,都不要有四相,所谓“法尚应舍,何况非法?”在《金刚经》上面有一个很有名的比喻,比喻什么呢?就说“过河须用渡”,须用渡船,“到岸不思舟”,我们在一边过河,你就是要不断地往前走,你不要固步自封,固步自封就是一种执着,所谓破除执着就是破除你那种固步自封。

比如说,我们在上楼梯,上了第一步,如果你有执着,哎!我在这一步已经比地上高了许多,哎!我上到这一步来好不容易,你就执以为实,自以为已经到达了那个境界了。如果不把第一步舍掉,你第二步永远迈不出去。走路,亦复如是,你以为你在起步了,你坚持那个第一步,再不迈出第二步,你固步自封,那就永远只有第一步,没有第二步。只有第一步、固执着第一步,那就是一种执着。所谓破除执着,你就是舍掉第一步,马上迈出第二步,迈了第二步,你又要把第二步舍掉,才能再进到第三步,永无止境地在往前走,永无止境地在进步,永无止境地在破除执着。

我们学习佛法,渡脱生死苦海,在苦海当中,我们需要佛法这条船,要这条船,你要不断地往前走。如果说我们已经懂得了佛法的道理,已经能够实修了,那我们就要舍掉那些对佛法的执着,就舍掉那些所谓佛见、法见、众生见,只有舍掉了这些东西,我们的智慧才能够真正地开朗。

所以说,要实修起来很不容易。能够在实修当中破执着,这个本身就是一种体验,这本身就是一种证悟。证悟是一种体验,是一种内心的受用。证悟是一种境界,这种境界往往可以体验,但是要把它说清楚,自古以来就说“如人饮水,冷暖自知”。

虽然说不出来,但是在日常生活当中看得出来。真正有证悟的人,他的言行举止,他的日常生活,他的待人接物,那是另外一种风范,另外的一种人格表现。所以说,证悟说不出,看得出。证悟是自受用,但是他所表现出来的待人接物、言行举止,都可以是一种他受用,因为别人可以从他的言行举止当中来分享这种证悟的形态。

所以,今天晚上讲的这些道理,可能初学佛的人一听,丈二和尚摸不着头脑;那些学佛有一点基础,并且平常也不断地在思考这些问题的人,也许能够听明白一些。我想呢,不管是能听明白,还是听不明白,不要紧。

大家记住“信解行证”这四个字是我们学佛的一个过程。在这四个字上面,每个字上要加一个“正”字:正信、正解、正行、正证。怎么样来判断是不是正?用“三法印”、三条标准来判断,这三条标准就是“诸行无常,诸法无我,涅槃寂静”。像这样一些道理,是我们每一个学佛的人都要知道的最基本的教义。

在这里,我也想特别地说一件事,就是我们现在的在家居士,多半都是修净土法门,修念佛。我觉得净土法门、念佛法门,对我们当今众生来说是最好的法门,为什么这么说呢?

因为净土法门,自古以来祖师们就说这是“三根普被、利钝全收”的一种法门,释迦牟尼佛说《阿弥陀经》无问而自说,那可见是佛陀的本怀,就是要我们在修行的过程当中掌握一个最简单、又最捷径的方法来修行,这本来是一件非常好的事情。

《阿弥陀经》也告诉我们,怎么样来修净土法门,怎么样来往生西方极乐世界,都讲得很清楚,比如说“不可以少善根福德因缘,得生彼国”,要七日一心不乱,要修多福德、多因缘,不能少福德、少因缘,这些道理,很明白。

但是我们现在呢,也有一些误导,就说你只要念一句阿弥陀佛就行了,也不要看经,你也不要拜庙,看经拜庙就是杂修,就不是专修。我觉得,念阿弥陀佛要两样:一个是要正修,把专修要改成正修;一个是叫助修,助修呢就是说它是辅助正修的种种的福德因缘。

这两者是缺一不可,正修就是一心念佛,助修就是广集福德因缘、广种善根,广集福德因缘、广种善根从哪里来呢?从广结善缘当中来,从广种福田中来。

那就不能够一个人封闭在家里,一个人封闭在家里,广种福田从何谈起呢?一个人封闭在家里,广结善缘也是不可能。

所以,只要是有利于正修,有利于广结善缘、广种福田、广修福德因缘,一切善事我们都要做,去斋僧、修庙,印经书、拜道场,都把它回向西方极乐世界,回向上品上生,这所有的修,都是正修,都有助于我们往生极乐、莲登上品。

所以我们修净土法门,一定要把《阿弥陀经》的道理,反复地去体会,反复地去思考,不要被误导,被误导了会走极端,最后一个人封闭在那个地方,没有智慧。没有智慧,怎么能够上品上生呢?不听经闻法,又哪里有智慧呢?不从闻思修,又哪里有智慧呢?

所以我们学佛的人,每天都在做三皈依,自皈依佛怎么样,自皈依法怎么样,自皈依僧又怎么样,但是只是在唱那几句话,没有口诵心惟,没有按照那几句话的要求,在我们修行生活当中去加以落实。

学佛的人,一定要敞开我们的思想,一定要走出那种封闭的圈子,要突破心灵的墙壁,使自己真正在广大善友、在佛法中来广结善缘、广种福田,而且要把我们佛法这么好的道理,要广泛地在社会上进行宣传。

你们在家居士,有的信佛十几年,有的信佛几年,你们要像基督教、天主教的那些信徒一样,逢人就说,逢人就讲。逢人就说,逢人就讲,你们也在弘扬佛法。你们每个人都有弘法的责任,因为你们大家信佛,是怎么信的呢?也是善友们相互的帮助、相互的影响。

那么我们现在已经得到了佛法的利益,知道佛法是这么的好,我们就要有慈悲心去帮助更多的人来接触佛法。希望你们大家每一个人,都要突破心灵的墙壁,要与社会大众广泛地来接触,以你们学习佛法的这种模范的行为、慈悲的心态、助人为乐的种种的行为,来影响更多的人来修行佛法,那么我们佛教就有希望,我们每一个人就会有更多的朋友、更多的善友、更多的菩提眷属。

清净大海众菩萨就在我们身边,我们不要等到西方极乐世界再去找清净大海众菩萨,我们就要在娑婆世界、在我们的身边广结善缘,使我们身边的每一个人都成为清净大海众菩萨。

阿弥陀佛!

往期精选:

传喜法师《药师琉璃光如来本愿功德经》讲记合集全22集 { 精美版 }

恭逢地藏菩萨圣诞(孝亲报恩月最后一天,为了历生父母请多行善事,转发功德无量)

(极为罕见!慧日禅寺双色睡莲盛开)莲花在佛教修行里的甚深寓意

汉传佛教蒙山施食殊胜的功德利益(日全食 | 功德九亿倍,转发功德无量)

爱因斯坦的选择让我们反思:面对人工智能时代,我们人类该何去何从?

悟公上人《佛说阿弥陀经》讲记合集 全68集(视频&文字精美版)

送彩蛋!「慧」看电影之《地球脉动II》干货笔记:天地间真正的生存之道

回向

○

文殊师利勇猛智

普贤慧行亦复然

我今回向诸善根

随彼一切常修学

请长按下方图片

识别二维码 关注佛教慧日

点赞是随喜,评论是思考,转发是分享!

请将这份爱传递!