传喜法师:声声呼唤中的无尽悲悯

2017-04-15 00:15:00 发布:

人气:73

佛陀成道后,在王舍城度化舍利弗尊者。那时尊者年仅十六岁,智慧超群、名望素著,年纪轻轻就有许多追随者。

那一日,舍利弗在街上偶遇佛陀的弟子马胜比丘。他见这位比丘六根都摄、举止安详,便主动上前询问他的老师及教法。马胜比丘以偈答言:“诸法因缘生,诸法因缘灭;我师大沙门,常作如是说。”舍利弗听闻大有感悟,便同好友目犍连带着弟子拜见佛陀,追随佛陀出家。之后,舍利弗与目犍连成为佛陀的上首弟子,担负教化众生的重任。

在大小乘的经典中,几乎都有舍利弗尊者的出现。特别是《佛说阿弥陀经》,就是佛陀对以舍利弗尊者为代表的众生所说。经典中,舍利弗代表着娑婆世界的众生,在请法的同时又作为听法众。

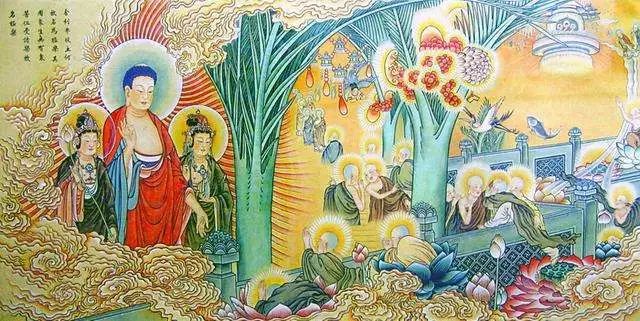

《佛说阿弥陀经》是一部佛陀不问自说的经典。因为娑婆世界的凡夫不知道还有佛国,佛陀告诉了我们极乐世界的存在,但是要得生这个世界,就要好好修行,在临命终时心不颠倒、意不散乱。

这个一心不乱是非常不易的,需要我们在活着的时候就做好准备。所谓“净土”,“净”意味着清净的生命,让身语意变得干净,具有戒定慧。

这样的生命与佛相连。当神识离开身体时,也如禅定般心不颠倒,意不散乱,如此就能与阿弥陀佛的愿力感应道交,如壮士屈伸臂顷,在刹那中超越时空,进入阿弥陀佛的世界。

极乐世界是佛的世界,在这五浊恶世讲述这样清净的世界,世间人必定难以相信。因此,佛陀不厌其烦地喊着舍利弗的名字,就如长者呵护孩子般,一遍又一遍地殷切嘱咐。

《佛说阿弥陀经》经文不过两千余字,舍利弗的名字出现了38次,字里行间,我们就能深切感受到佛陀无尽的悲悯情怀。

——摘自2017年3月印度尼泊尔朝圣开示

声明:本文由“佛教慧日”微信平台原创,图片来源于网络,转载请注明出处。

爱出者爱返 福往者福来 随喜转载 功德无量