这厢连年“看海”,那厢千年不涝......

眼下正是雨季,很多城市遭遇内涝,上演了一部部看海去,捉鱼去的故事。

建议在wifi环境下收看

持续一周的大雨袭城,武汉多处“看海”。其积水严重的地区,大多集中在新建的道路、地铁站、下沉式立交桥,特别是那些填湖而建的新开发区域。武汉近年来不断面临内涝尴尬时,其城市快速发展中地下管道建设滞后、湖泊被填埋蚕食也引发广泛关注。

国家减灾委专家委员会委员程晓陶说:“从抗洪能力来看,我们确实比过去强了,但我们的风险比1998年大了。这种风险大呢,它的根源来自于快速迅猛的发展,城市里变成内涝频繁,就是常规的暴雨,它也会积水了。大量原来可渗透的路面都变成了硬化的混凝土。过去可以调蓄雨洪的水塘、湿地、洼地现在也都变成了小区。这些地方历史上曾发挥了天然调剂雨洪的作用,现在你人占进去了,把它盖成楼房了,水没地方流了自然会回到原来的位置。”

素有“百湖之城”美誉的武汉,其中心城区的湖泊已从建国初期的127个,急剧萎缩至如今的38个,湖泊调蓄城市降雨、缓解内涝的功能越来越弱。城市人口快速增加,城市急剧扩张,房子越修越多,河占了,湖填了。一座历来地势低洼的江城,城市里的水变得无处可去,只能夏天到武汉来“看海”了......

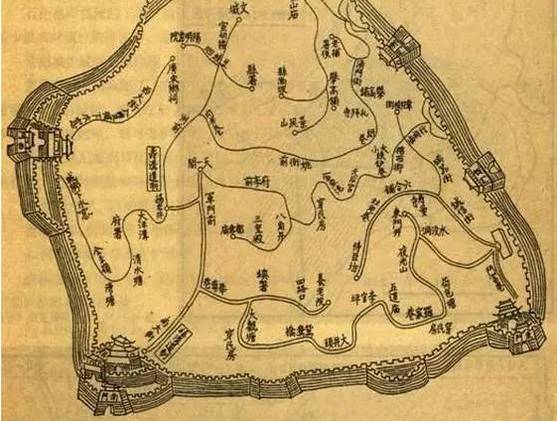

古城赣州近千年来,从未被水淹过,究其原因就是其有一套千年前宋朝设计的地下排水系统,一个至今还在发挥作用的“活文物”。

(福寿沟内壁图)

福寿沟,建于宋代中叶。时任赣州知州刘彝,根据城市规模、街道布局、地形特点,建成了福沟和寿沟,分别将水收集排放到贡江和章江。因为两沟走向形似古篆体“福寿”二字,故而得名。

福寿沟利用天然地形的高低之差,采用自然流向的办法,使城市的雨、污水排入江中和濠塘内。

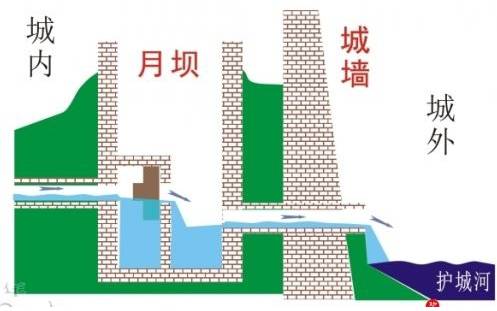

(水窗)

福寿沟有12个即排水口。水窗的闸门借水力自动启闭,十分巧妙。当江水低于下水道水位时,借下水道水力冲开闸门;江水高于下水道水位时,借江中水力关闭闸门,以防江水倒灌。

福寿沟与城内三大池塘、几十口小塘连为一体,有调蓄、养鱼、溉圃和污水处理利用的综合效益,形成了一条生态环保循环链、一个活的水系。遇暴雨,它可调节雨水流量,减轻下水道溢流;江水回灌时,这些池塘又成为天然的蓄水池。

(赣州城墙)

民间传说认为,赣州是座龟形“浮城”,不管江水怎样涨,赣州城都能跟着浮起来。现存的赣州古城,的确是由唐末五代时风水学家杨筠松选址建造的“上水龟城”,城形如龟,可以减小洪水对城墙的冲击力。用砖石修砌城墙,并冶铁固基。

在惊叹古人的智慧时却发现,从前的存在了近千年的沟渠、水塘等发达的排水系统正在被填埋,因为城市要发展,要建设高楼大厦。我们担忧,千年不涝是否会成为历史?古人给我们留下了什么,我们又能给我们的后代子孙留下什么呢?

声明:本文章、配图均来源网络,如有不当请与我们联络,我们会在第一时间进行处理,感恩!

爱出者爱返 福往者福来 随喜转载 功德无量