舍命护生是为了什么

点击图片进入小程序:

《天台宗纲要》第三十七课视频时长约48分钟

藏/通/别/圆

“一谛即三谛,三谛即一谛,是为‘圆妙三谛’。”实际上,华严宗最核心的内容也是讲这个——理无碍、事无碍,理事无碍、事事无碍。“事事无碍”里就具足了理无碍、事无碍、理事无碍,所以事事无碍是最高的。

虽然真谛说泯一切相、离一切相,但它会不会妨碍俗谛的道理?不会的。俗谛虽然建一切相,但是有没有真谛的理?也还是有的。这就叫“妙”。

就像六度里面的布施,当你布施某个东西的时候,你的注意力就在这个东西上。如果你能明白这个东西当体即空、具足诸法实相,明白这个“一”具足法界理,这个物就不再是物的相了。请问有没有所布施的物的体性?没有的。如果所布施的物的体都可以透过了,那么造者和受者也就很容易透过了。

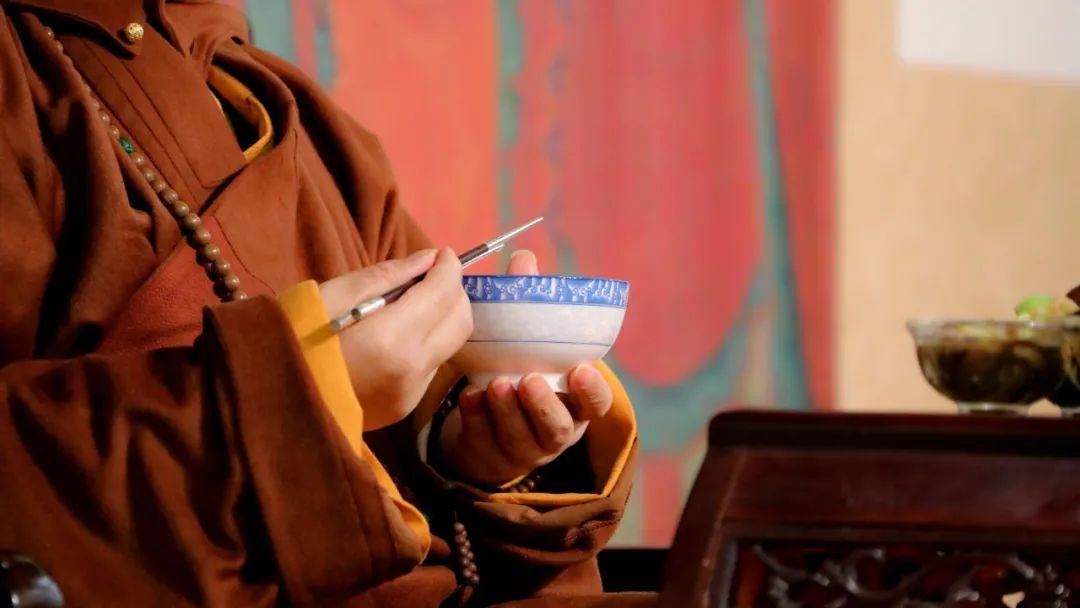

但我们平时想不到这些。吃饭的时候,拿起碗,这个碗是俗谛还是真谛?从第一个角度来说,这个碗是人做出来的,是因缘和合的,现在你拿着它了,这是俗谛。但请问俗谛里有没有具足真谛?具足。因为碗是无自性的,是因缘和合的,因缘当下的体性也是空,所以具足真谛。既是俗谛的,同时又是真谛的,真俗不二,这就是中谛。

所以当捧起碗吃饭的时候,你吃的是饭,还是吃的一心三观?如果你安住在一心三观中吃,请问有没有吃到饭?那吃的就不是饭了,而是法。吃的饭滋养这个色身;吃的法就长养法身慧命。

我们施食的时候念:“若人欲了知,三世一切佛,应观法界性,一切唯心造。”这也是圆教的见。离开圆教的见,能利益众生吗?那都不叫真的利益。

只有圆教的见才是真正的佛的见,这才是真实。在没有具足这个见之前,前面的都是方便。所以《法华经》叫“开权显实”,现出实际理地来。

佛陀成道后,二十一天说《华严经》,这是佛陀证道时真实不虚的、法尔如是的境界。

请问二十一天说《华严经》,真的只有二十一天吗?不是。因为念念都俱足百界千如,念念都超越时空。佛的本地风光,这不可思议的“妙”也是圆妙的。所以从世间角度上来说是二十一天说《华严经》,实际上《华严经》无边无际、无穷无尽。

古人说,宰相肚里能撑船。修行就是要把这种气度内化,变成我们的大刚骨。王侯将相把这种力量往外用,攻城掠地、征服别人;修行人是把这个力量往内用,征服自己。

古代有位僧群法师在山里住茅棚,有一天下山打水,需要经过一座独木桥。这时候,他看见桥上站着一只折了翅膀的野鸭。他就不去打扰野鸭,回到房间坐着就涅槃了。

注:

明•莲池大师 《缁门崇行录》

晋僧群,清贫守节,庵于罗江县之霍山。山在海中,有石盂迳数丈,清泉冽然。庵与石隔小涧,独木为桥,繇之汲水。后一鸭折翅在桥,群欲举锡拨之,恐伤鸭,还不汲水,绝饮而终。

这个故事是要参很久的,为什么要这样?也就只有从修行的角度上还能够理解一点:这就是古人不打扰众生的慈悲。

为了不打扰生命,可以放弃自己的生命;为了众生的利益更是如此。只要有意义,可以完全把生命放在这个有意义的事情上面。这实际上是一种精神、一种修养。修养到了这个程度了,怎么会为了佛法苟且自己呢?

第四章、圆教

(三)圆教的道理

丁、不思议二谛

戊、圆妙三谛

无垢清净光 慧日破诸暗

能伏灾风火 普明照世间

回 向

文殊师利勇猛智 普贤慧行亦复然

我今回向诸善根 随彼一切常修学

三世诸佛所称叹 如是最胜诸大愿

我今回向诸善根 为得普贤殊胜行