第六组不退法的内容:

“第一,比丘对同梵行者无论是在身前身后保持有‘身业慈爱’;第二,比丘对同梵行者无论是在身前身后保持有‘口业慈爱’;第三,比丘对同梵行者无论是在身前身后保持有‘意业慈爱’。”

“第四,比丘以如法获得之利养,下至饭时不以个别分配享用,与持戒之同梵行者共享。”这是“利和同均”。

“第五,比丘具有从贪欲奴役中解脱之戒,被智者称誉之戒,不怀错误省思之戒,能促使定之戒,不缺、不破、不杂、不秽之戒。比丘于身前身后与同梵行者有同等之戒。”这是“戒和同修”。

“第六,比丘具有能引导涅槃之圣慧,该圣慧能使遵循者脱离究竟之苦。比丘与身前身后同梵行者有同等之智慧。”这是“见和同解”。

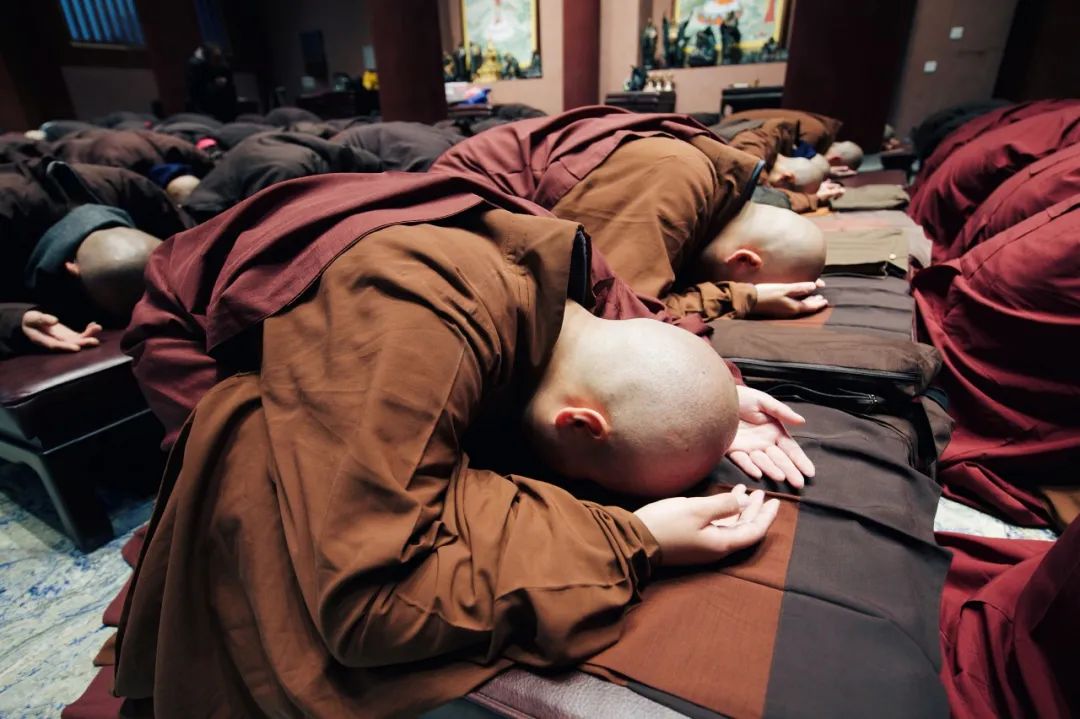

所以六和敬里面叫:身和同住、口和无诤、意和同悦、戒和同修、见和同解、利和同均。“也就是以身和敬、身慈爱、口慈爱、意慈爱,乃至是跟自己的同梵行者有同等的智慧,只要是有具备这六种不退法的比丘,他保持兴盛而道心是不会衰退的。”

这六点是佛陀跟我们讲的。怎么能不衰退呢?请问团队重要不重要?想象一下,如果有人离开这个团队,他的前途会怎么样?除非他找到了一个如理如法修行的团队,加入进去,或者他真的大彻大悟了,以他的智慧可以独立了,否则的话会怎么样?

如果一个人觉得自己有跟大家一样的智慧了,不需要听了,自己去修,他一天获得的道业的进步,跟我们这么多人在一起,白天劳动修福、晚上听经,这个和合的功德力,请问他一个人的功德力跟我们这么多人和合的功德力能比吗?不能比的。

那还有一个问题,他为什么要离开这样一个和合的团队呢?就是没有认识到这个和合团队的真实功德。所以我们梦参长老也说,作为一个佛弟子你不来寺院,实际上真正是轻慢寺院,对出家人没有恭敬心。所以老和尚很直接,他说,不来亲近寺院就是谤僧。老和尚讲话是很精准的。

一个人真的受用佛法后,会充满无边的感恩。有了这种感恩的心,你就会珍惜,也会恭敬。这种恭敬,就通过身口意乃至自己拥有的物质展现出来——和别人关系好,就会把自己最好的物质与大家分享,然后心态柔软、慈悲,有非常良好的心灵的相续。所以不要只看这六和敬的表面,实际上这六条的良好的品格都是从珍爱团队、感恩诸佛菩萨里来的。

第一,比丘对同梵行者无论是在身前身后保持有“身业慈爱”。

“什么叫做‘身前保持有身业的慈爱’呢?比如你见到他的时候,也许你就对他合十、对他点头,这些礼貌的举止对他有身业的慈爱。”就是从身体上要表现出来。我们平时看到一只动物,还要对它表现出你的慈爱,更何况对我们同行的修行人呢?

“什么叫做‘身后保持有身业的慈爱’呢?比如你自己的一位道友有事情要去忙,而他目前正在扫地。扫地还没有做完,他就离开了扫地的这个地方,他离开的时候你就替他去完成他要做的事情。这就是对同梵行者的身后保持有身业的慈爱。”

实际上就是这样的。有的爸爸妈妈爱孩子,孩子饭吃了一半丢下跑掉了,爸爸妈妈也是慈祥地把孩子吃剩的饭都吃掉。他如果不是爱你,你不是他的孩子,别人吃剩一半的饭,爸爸妈妈会去吃吗?这也不会的。实际上吃这个饭是一种爱。

所以长老这里就比了这样一个例子,我们都理解吧?你别说“我对你很好,我对你很好的”,但是他在的时候你对他挺好,他忙去了,啥东西看到你也不管,“管他呢,是他干的事,跟我有啥”,这观念肯定是有点问题的。

如果真正地跟大家和合一团,什么你的事我的事,你的事也是我的事,我的事也是你的事,都是三宝的事嘛。那你干了你有功德,你丢下来我干,我也有功德,不会想,“这是你的事,我不会干的。”所以实际上这种和合它是一种状态,“他离开的时候,你就替他去完成他要做的事情,这就是对同梵行者的身后保持着有身业的慈爱”。

第二,比丘对同梵行者无论是在身前身后保持有“口业慈爱”。

“什么是身前的口业的慈爱?比如你见到对方的时候就替他说好话,祝福他吉祥或者说‘祝福你身体健康’。”

我们的口业是祝福对方好的。不要说对你很有感情的亲人们,就是看到别人的小孩子,你都想尽办法用你的语言去温暖这个小孩,去拉近乎。我们对寺院的狗好了,都是这样的。有可能它听不懂你讲话,但是你都会尽量地讲好听的话给它听。

“所谓身后对他有着口业的慈爱,就是虽然两人没有再相见,但是自己口头上面不断地对他祝福,比如说,‘祝福小白身体健康’或者自己的一个道友、同梵行者,‘祝福提沙比丘身体保持健康’。”

就是虽然他不在你面前,但是你心里对他还是充满了一种慈爱。虽然没有当面地去表达,但是背后我们的语言,还是会去表达对他的慈爱。

第三,比丘对同梵行者无论是在身前身后保持有“意业慈爱”。

“意业部分是对方看不到的,你也没有办法表现得出来,但是你见到对方的时候,在自己的内心当中很深切地对他有一个祝福。你对他散播的慈爱,对方是能够感知的。”对方能不能感知到?再笨的人也能感知到你的善意,再笨的人也能感知到你的敌意。

我们每一个人,如果这样从意地里去恭敬、慈爱对方,是谁得利益?是我们自己。我们的身口意得清净。

而且我们身口意慈爱的对境是谁?是不是三宝啊?不仅仅你心相续有身口意慈爱的善相续业力,而且因为对境是无边殊胜的,所以就会产生无量无边的功德。如果我们的僧团都是这样有无量无边功德罩着的,请问护法有没有力量?这个团体会被损毁吗?不会的。所以当我们遇到问题,虽然这是娑婆世界的特性,但我们也要反省自己,也要惭愧,要找我们修行的不足。

“身后保持有意业慈爱,各位就寝的时候,躺在自己的床座上,而内心想着自己的道友,内心里面来祝福他们,用意念来散播慈爱,也叫做‘意业的慈爱’,而这个时候并不是口头上面对他来做一个祝福的。”

我们当面有时候顾于情面,假装也会假装一下。但是当别人不在面前的时候,背后也能保持对他的身业的慈爱、口业的慈爱、意业的慈爱,这是不容易的。但是要不要做到?这个比证果难吗?如果这个都做不到,还说什么超出三界、了生脱死、证什么果呢?

讲到底这些不难的,但要有心去做。所以前两天叫大家睡觉的时候,要对同寮房的道友们内心保持感恩。上座部佛教修行有一个很重要的经就叫《慈爱经》,每天早上一起来就念这个经,祝愿全世界,从自己身边的父母、亲属、朋友到所有有缘的众生,从有情到无情,从天空到大地。

当一个人这样从有缘到无缘、从有情到无情,这样子普遍地、无量无边地慈爱、祝愿,实际上就形成了慈无量、喜无量。

《应行慈爱经》

如是修习之贤善,以此亲证寂清凉,

常养勤快与真诚,正直言语意和婉。

待人和蔼不骄慢,知足易养俗务少,

俭朴六根悉平静,谨慎谦虚不俗攀。

慎勿违犯纤细罪,以免将来智者诃。

应常散发慈爱心,唯愿众生得福安。

普愿一切诸众生,心常喜悦住安乐。

凡有生命强或弱,高壮中等矮粗细,

可见或是不可见,居于邻近或远方,

已生或是将生者,一切众生常安乐。

愿彼恒于一切处,不鄙视亦不欺瞒,

假使忿怒怨恨时,心亦不念彼得苦。

犹如母亲以生命,护卫自己独生子,

愿能如此于众生,施放无限慈爱心。

慈爱遍及全世界,上下地平四维处,

遍满十方无障碍,无有仇恨或敌意。

无论行住或坐卧,若是心中觉醒时,

应常培育此正念,此乃最高之德行。

心中不落于邪见,具足戒德与慧观,

去除欲乐之贪恋,必定不再生于胎。

——法增比丘译

这部经 Karaniya Metta Sutta 也译作《应行慈爱经》或《应作慈爱经》,收录于《南传巴利大藏》中《小部》的《小诵9》和《经集1.8》。

据记载,五百位比丘在树林修禅时,树神来捣乱,令比丘众无法住下去。他们回去向佛陀禀告后,佛陀为他们开示此经。比丘众再回原地时先修慈爱,树神因慈心而感化。

本经共由十首偈颂组成。开头两首半偈颂教导善巧于修行利益者应具足的十五种素质,中间六首半教导散播慈爱的各种方法,最后一首教导以慈心禅那为基础修观乃至证道果。

如同《大吉祥经》一样,《慈爱经》作为上座部佛教家喻户晓的一部经文,也被编为《护卫经》之一。在许多场合,比丘们喜欢通过念诵此经作为祝福之用。

所以我们每天说到哪里,你就要做到哪里。我们前面说了安那般那修法,这个观出入息法是不难的,一试马上就可能得定。这是佛陀教给罗睺罗尊者的修法,罗睺罗尊者就是以这个证圣果。这个修法我们当下都可以修,每天都可以修。

那如果说得什么定这不是那么简单的,虽然安般修法得定很快,但是要去实践。实践有可能很快,证果也有可能很快,但是那个果不是着意去求的,要但问耕耘、不问收获才可以。但我们身的慈爱、口的慈爱、意的慈爱,这是可以要求自己做到的。

第四,比丘以如法获得之利养,下至饭时不以个别分配享用,与持戒之同梵行者共享。

“凡是身为出家比丘,是以如法获得利养。好比你如法如律地获得的食物,不以个别分配来享用,而是与持戒的同梵行者来共享。这样子的情况之下,这位比丘保持兴盛而不会衰退。”

第五,比丘具有从贪欲奴役中解脱之戒,被智者称誉之戒,不怀错误省思之戒,能促使定之戒,不缺、不破、不杂、不秽之戒。比丘于身前身后与同梵行者有同等之戒。

“首先各位来看一下,凡是比丘要具备哪一些戒行呢?凡是比丘要具备的是‘不缺、不破、不杂、不秽之戒’。我就以五戒的方式来叙述,希望各位能够更加地了解。”

“比如说,持守五戒的人犯了第一条不杀生戒以及第五条不饮酒的戒,这个叫做是什么呢?‘缺戒’。就是他缺漏了戒行,好比就是衣布的缺边一样。所以我们持戒的话,要不缺,就是第一条戒不要犯,最后一条戒也不要犯。如果各位持戒犯的是中间一个戒行的话,这个叫做‘破戒’,就好像是一块衣布中间破洞了。”

“什么叫做‘不杂’呢?就是我们持戒的时候,犯了第一条戒——不杀生戒,也犯了不偷盗戒,也犯了不邪淫戒,我们从上面次第地犯戒,或者是从后面次第地犯戒,这就是‘杂戒’。”

“持戒要‘不秽’,‘秽’所指的是什么呢?好比一个母牛,它身上有很多斑点,是不整齐的。有人持戒的时候,跳跃式地犯戒,也许今天犯了第一条戒、第三条戒,第二天又犯了第四条诫,还有第一条戒,或者是第二条戒,那种跳跃性的犯戒就是所谓的‘秽戒’。”

所以如果今天五戒清净,会不会形成今天五戒清净的功德?但反过来,今天这五戒当中你犯了一条或者两条,然后明天犯第三条、第四条,这就叫“秽”,污秽。这个“黑点”是跳跃性的。

“所以我们持戒要清净,就是要不缺、不破、不杂、不秽,这是我们要持戒的时候应有的一个态度。我们持戒的时候必须有的态度有哪些呢?”

“首先,来看一下我们所持的戒行,必须要达到这种标准——从贪欲奴隶中解脱之戒。这是什么意思呢?‘奴隶’来讲的话,因为他对对方有欠债,所以不得不去做别人的奴隶来偿还。同样,自己应该要持守戒律并没有去持守好,在持戒的过程当中破了戒,犯戒好比就是欠债。”

就像我们戒的功德体,一犯了戒,是不是就有个破洞、有个污点在那里?那你要不要去忏悔、去净化?所以我们出家人要半月半月诵戒,半月半月诵戒也叫“作净”,这也是一种“作法”,就是把我们这半月的时间轴上的不清净的戒,通过诵戒照镜子,知道自己犯了哪一些,然后发露忏悔。

通过僧团的加持,我们在僧团里,就可以做到出罪并灭罪,就可以令恢复清净。恢复清净了,这个半月就作净了,就像一个东西,检查过了,有漏洞的补上,让它成为一个成品,你就可以放到“仓库”里了,以后都是可以用的。

“在持戒的过程中破了戒,犯戒好比是欠债。所以各位要持戒的话,就必须要持守得很圆满,自己不能成为贪欲的奴隶。”也就是在贪欲面前经受不了诱惑,在戒律上有犯的话,你就等于欠了债,就变成了贪欲的奴隶了,“所以持戒必须达到自在的标准”。

“第二个,持戒被智者称誉。因为你的持戒不缺、不破、不杂、不秽,总能够被佛陀等有智慧的人称赞你的持戒。”

请问我们每天持戒清净,佛陀能不能看见?文殊菩萨知道不知道?文殊菩萨下面一万菩萨能不能知道?我们土地神能不能知道?山神能不能知道?天上玉皇大帝能不能知道?四天王能不能知道?护戒神能不能知道?都能知道的。

“第三个,在持戒过程当中,内心不能怀有错误的省思。也就是持戒,但你内心里面不能有所谓的贪欲跟邪见。” 就像五条戒你都持了,但这五戒还属于行为,你有没有戒到意地去啊?意地上如果是邪见,这还是不行的。

所以说持戒,还需要有禅定,禅定引生智慧。为什么要闻思修?因为不仅是行为上要有保障,口业上要有保障,我们的意地上也要有保障。一边持着戒,一边内心里面还有贪欲和邪见的话,这也是不可以的。

长老这里说,“什么是明明持戒而心怀错误的省思呢?有些人在持戒圆满的时候就在想:因为我有清净的戒行,所以我将来可以做天人。”也就是持戒的这个功德,他想着要兑换来满足欲望。“他的内心里面贪求可以成为天人,所以他一边持戒,一边心怀错误的省思。”请问你一边持戒一边想着:“哎呦,我持戒这么清净,大概我的股票能涨吧?”这可不可以?

“再者,持戒的人心里在想:我到了天界作为天人的时候,生命就变成永恒的,非常地长久。他认为天人是永恒不灭的。” 请问这是正见还是邪见?这就是邪见。

“虽然他明明持戒,但是心怀邪见思想。所以持戒的人,他的内心不能怀着错误的省思。”所以一边持戒一边是不是要闻思?要闻思啊。如果没有闻思的话,虽然行为遵守了五戒,但是可能由于没有听闻佛陀的正确的指导,我们还是会把自己内心过去的欲望、习气再延续下去。

“各位持戒有不缺、不破、不杂、不秽的情况之下,修禅定也能够容易生起近行定和安止定,所以你的持戒可以促使定的戒行。”这里面很明确,持戒是能助缘定的生起的。

就是说,戒学和定学之间要有一个链接。就像我们前面讲的择法觉支里面,安般修法能够让大家生起一种慧观,然后再去看整个七觉支时,你就知道这整个七觉支是在这样的觉和支,和七种法里的关联所形成的。

三学也是,戒、定、慧之间要形成一个关联。如果持戒不是指向定、引申出定的功德的话,如果持戒只是怀着“我要升天”或者“我股票能涨”,怀着跟定没有关系的想法,这实际上也不对的。我们读这句话的时候要理解到这个意思。

“所以各位要持戒的话,必须要符合我们现在提到的这八项的内容,由此使这位比丘保持兴盛而不会衰颓。”这个“颓”跟“退”含义是不一样的,“退”更像是行为上的,“颓”是一种精神上的,没有积极性,丧失了意义。

第六,比丘具有能引导涅槃之圣慧,该圣慧能使遵循者脱离究竟之苦。比丘与身前身后同梵行者有同等之智慧。

“现在各位看到的最后一组六种内容属于‘六和敬——身和同住、口和无诤、意和同悦、戒和同修、见和同解和利和同均’,也就是身和敬、身慈爱、口慈爱、意慈爱,乃至是跟自己的同梵行者有同等的智慧,只要是有具备这六种不退法的比丘,他保持兴盛而道心是不会衰退的。”

请问重要不重要?我们每一位,特别我们出家人,今天表现再良好,如果哪一天退了,有用吗?

一旦退了,就会产生很可怕的后果。你会找很多理由去支持退的合理性。在找理由的时候,就会造下更重的罪业。本来现在大家都挺好,修福修慧,身口意都很精进,本来是好的,但当你哪一天用这个好来证明你退的合理性的时候,这就会变成不好的。

所以我们要把自己现在的好保持着,相续不断,越来越好,越来越好,最终所有戒定慧的功德会呈现在我们的生命里,诸佛、一切圣者的圣慧会显彻在我们的心地里,自然就显现出来了,那样就是可喜可贺的。

所以我们既然开始了,也要保证自己不要停下,哪怕慢一点也不要紧,只要走在正确的路上。