这两门是要隐藏的

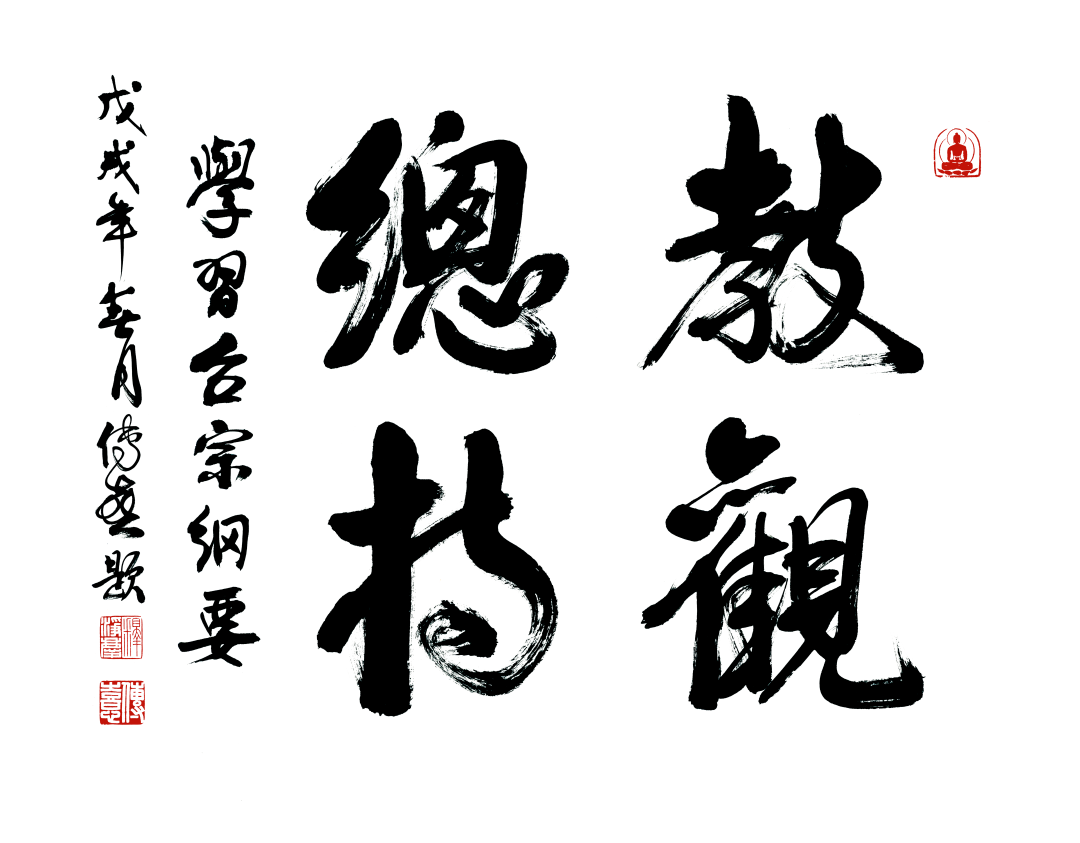

《天台宗纲要》

静权大师 述

第六十五集(三)

圆教

(六)十乘观法

1.观不思议境

2. 真正发菩提心

3. 善巧安心止观

4. 破法遍

5. 识通塞

6. 道品调适

7. 对治助开

点击图片观看讲课视频

课程:《天台宗纲要》第六十五集

讲解:上传下喜法师

地点:宁波慧日禅寺

时间:2018年

时长:60:13

(六)十乘观法

第七、对治助开。

根利的人,无诸遮障,易入无生门,证得涅槃,不须对治。即使有遮障,只要一心专注,亦不能为障,不须另修助道法门,助开圆理。唯于钝根障重的人,因为根钝,故不能开无生门;障重,故不能一心专注修习妙观,于是就须要另修助道,对治遮障,助开圆理,入无生门。

--- 《天台宗纲要》原文

戒、定、慧里面,定和慧的修行境界是要隐藏,要保密的,不能够说出来的,尤其不能从低往高说,说了就是大妄语了,唯独戒律的境界,可以老实说,因为这是出家人的本分,不能谦虚。比如别人问你,你说我是破戒的,这就不是谦虚了,这是给佛门抹黑了。

出家人半月半月诵戒时,若有罪,若疑,就可以在这个时候发露作净,作净之后,就过去了,归档了,不能再说了。比如你怀疑他有罪,在布萨的时候可以讲,这是不犯过失的,是有功德的,不讲反而有过失。但是做完法之后出了布萨场了再说,那不是他的罪了,是你的罪了。

出家人要懂这个规矩,不能婆婆妈妈的,更不能对别人说。比如,不能把执事跟执事之间的事跟清众去说,把出家人之间的事跟居士去说,这也是不好的。出家人因为这样才能烦恼少,才能够修行进步,如果带着太多的世间习气,就糟糕了,这就是不清净。

作净就像码砖头一样,砖头砌到墙上就是墙了,没事就把这个砖头拆开来说这个砖头破的,这就不对了。所以出家人与出家人之间,不要没事就把过去的事拿出来说,过去就过去了,今天好好修。这个就是半月半月作净布萨的好处,也就是清仓的意思。

曾经有一位尊者,他说自己的别解脱戒是清净的,从受开始,没有犯过一丝别解脱戒,但大乘菩提心戒就不一定了,说自己的三昧耶戒,从白天犯到晚上。三昧耶戒是什么?就是金刚见,见一切众生都是佛,见一切国土都是佛光,见一切五蕴、四大皆是清净种性。如果把众生看成是众生,就犯戒了。如果把水看成是水,把火当成火,忘掉了火和水的本性也是佛,这就叫犯三昧耶戒。

所以别解脱戒就相对简单了,不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语,纵使犯戒了,我们忏悔清净还是很方便的。所以修行来说,在利根和钝根上面,我们要注意的很多。

(六)十乘观法

助道法门很多。如人修妙观,为悭贪、破戒、嗔恚、懈怠、散乱、愚痴六蔽所障,就要修布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧的六度来对治。这六度法门,能对治遮障,助开圆理,便是助道法门。

在对治时必须善巧斟酌,蔽有厚薄,病有强弱。如用布施来对治悭贪,悭贪即去,那么对治已发生了功效。设若行人好修布施,或不好修布施,或布施心生,或布施心不生,或悭贪即去,或悭贪不去,或能以布施助开圆理,或不能助开圆理,那么就须善巧斟酌,或用对、或用转、或用兼、或用具、或用第一义等种种方法。

什么叫对?就是以布施对治悭贪,持戒对治破戒等。设若这一个办法无效,那么就用转的办法。什么叫转?就是以布施对治悭贪无效,就转用持戒来对治,持戒无效,再转用忍辱来对治,如是历用六度对治一蔽,一一蔽都须转用六度,这就叫转。如果这一个办法仍归无效,那么就用兼的办法。什么叫兼?就是以布施对治悭贪无效,就以布施兼持戒两度,对治悭贪一蔽,或以布施、持戒、忍辱三度对治悭贪一蔽,乃至以五度对治一蔽,这就叫兼。如果这一个办法还是无效,那么就用具的办法。什么叫具?具是具用六度,对治一蔽。什么叫第一义?唯观无相真如寂理,治一切蔽,名第一义。

--- 《天台宗纲要》原文

用了种种可以对治的方法,就像治病一样,这副药不行就换一下,再调一调平衡平衡,最后讲到“具是具用六度,对治一蔽”,什么叫第一义?“唯观无相真如寂理,治一切蔽,名第一义”。

所以我们大乘教法往往就是这样,不管是教下还是宗门,上堂说法,维那师父都是唱:“法门龙象众,当观第一谛”。唱完之后,法师惊堂木一拍,就开始说法了,说什么法?夏有凉风冬有雪,春有百花秋有月,若无闲事挂心头,便是人间好时节。今有护法上堂供,请说法要,个个不无,人人本具。然后,今上堂说法,最后一句作么生道呢?菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃。然后下座。

就是这样,大乘教法都是以第一义谛,都是有固定的仪轨。上来一个偈颂,然后说一个因缘,再说一个法,最后一个偈颂结尾。但是这个仪轨很长、很隆重的,讲法只讲一会儿。就像厨房里烧吃的烧老半天,吃的时候,一下就吃完了。

(六)十乘观法

以六度治六蔽,若以为六度只是事相法门,还是不能助开圆理,入无生门。要知道一一度都是不思议法,摄一切法。

六度即是佛性,六度即是摩诃衍。即一布施,便摄三十七道品、调伏六根、十力、四无所畏、十八不共法、六通、三明、四摄、四辩、陀罗尼、三十二相、八十随形好等及一切法。布施如是,一一度皆如是,能如是知,如是观,如是修,便能破诸遮障,助开圆理,入无生门。

--- 《天台宗纲要》原文

藏教的六度也说波罗蜜,但还不是很圆的。圆教的六度,每一度的理就很深了。所以行这样的六度,每一度里面实际上都具足了其他五度的功德。

除了三十七道品之外,六根、十力、四无所畏,这都是果地的菩萨,甚至是佛果才会有的。十八不共、六通、三明、四摄、四辩、陀罗尼,陀罗尼就等于是总持,从这些德相上来说,就是“三十二相,八十随形好及一切法。布施如是,一一度皆如是”。一一度皆俱足这一切,“能如是知、如是观、如是修,便能破诸遮障,助开圆理,入无生门”。

扩展学习资料

FORIQINGLIANG

我于十方佛,合掌诚祈请:

为众除苦暗,请燃正法炬!

回 向

文殊师利勇猛智 普贤慧行亦复然

我今回向诸善根 随彼一切常修学

三世诸佛所称叹 如是最胜诸大愿

我今回向诸善根 为得普贤殊胜行

长按二维码

关注我们

你要做的

无非是

开始和坚持