三十七道品,互相含摄

点击图片观看讲课视频

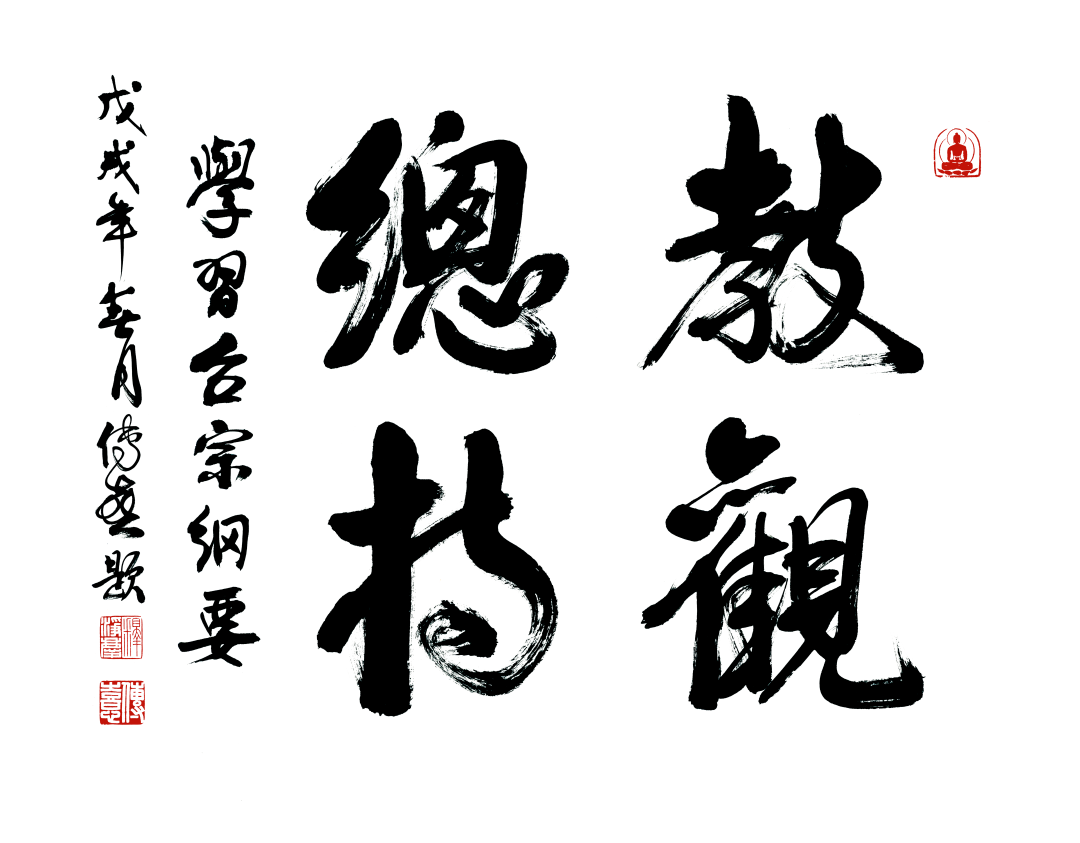

课程:《天台宗纲要》第六十五集

讲解:上传下喜法师

地点:宁波慧日禅寺

时间:2018年

时长:60:13

《天台宗纲要》

静权大师 述

第六十五集(二)

圆教

(六)十乘观法

1.观不思议境

2. 真正发菩提心

3. 善巧安心止观

4. 破法遍

5. 识通塞

6. 道品调适

(六)十乘观法

第六、道品调适。

道品是三十七道品,即是:四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉支、八正道。调适是调停适当。若能遍破诸法,明识通塞,应该可以入无生门,若再不能悟入无生,就须要修三十七道品,来调停适当,令疾与真法相应,入无生门。

真法是无漏,道品是有漏,虽是有漏,却能作无漏方便,修习有漏道品,调停适当,可以证得无漏真法。

涅槃城有三门,所谓空门、无相门、无愿门,这三门,是涅槃的近因;三十七道品是行道法,修学三十七道品,可以通到空、无相、无愿等三门,是涅槃的远因。为了这个缘故,所以须用道品来调停适当。

--- 《天台宗纲要》原文

FORIQINGLIANG

“真法是无漏,道品是有漏,虽是有漏,却能作无漏方便”。因为这是佛陀所赐予的法,里面具足戒、定、慧,所以修行这个道品,就会产生与涅槃相近或者相应的功德法财。

比如说我们受三皈五戒,受了就会有戒体,虽然仪式是有漏的、有为的,但是通过这些仪式和合所产生的戒体是无漏的。三十七道品也是这样,这些方法虽然是有为的,但通过这个观修,就可以产生戒定慧的功德。

戒定慧

▸▸▸▸

(六)十乘观法

第六、道品调适。

道品可分四种:一是约当分论道品,二是约相摄论道品,三是约位次论道品,四是约相生论道品。

约当分论道品,如说:当依四念处得道。又说:四念处道场。又说:四念处是摩诃衍。

四念处如此,其余道品也都是如此。这些都是依道品的当其自分而说,并没有调停道品,令其适当的意思。

约相摄论道品,如四念处之一,身念处一品,即能含摄其他念处、正勤、如意足、根、力、觉支、正道等三十六品;其他三十六道品,也各各能互相含摄三十六道品。这是依道品的互相含摄而说,也没有调停道品,令其适当的意思。

--- 《天台宗纲要》原文

FORIQINGLIANG

当我们在一个道品中用功的时候,实际上就会具足其他三十六个道品的功德。

比如我们修“观身不净”的时候,其他三十六个道品的功德就会映现在这里面的。有了“观身不净”这个对治法,与它不相应的生起,我们就可以降伏,与它相应的法就能增长,未生起的正观可以生起,与它相违的观不令其生。这就具足了四正勤(未生恶令不生,已生恶令灭,未生善令生,已生善令增长)。

当观身不净产生力用的时候,会不会产生五根、五力?当得到更深的受用的时候,会不会产生四如意足?都会有的。乃至七觉支、八正道的每一个道品的功德,都会在一个观身不净的修法里面显现出来。

(六)十乘观法

第六、道品调适。

约位次论道品,如四念处是外凡位,四正勤是暖位,四如意足是顶位,五根是忍位,五力是世第一位,八正道是见道位,七觉支是修道位,这是依道品所证的位次而说,也没有调停道品,令其适当的意思。

约相生论道品,如修四念处,便能生起四正勤,修四正勤,便能发起四如意足,修四如意足,能生起五根,修五根,能生起五力,修五力,能生起七觉支,修七觉支,能证入八正道。这样互相连带生起,便含有善巧调停,令其适当的意思。这是约相生论道品,也就是道品调适。

--- 《天台宗纲要》原文

FORIQINGLIANG

前面讲了这么多,最后到这里才到正位,“相生论道品”,这个才是道品调适。

从四念处生起四正勤,实际上四正勤就是依这四念处,便发起四如意足,修四如意足能生起五根,从五根能生起五力,从五力能生起七觉支,从七觉支生八正道。

●●●

(六)十乘观法

第六、道品调适。

现在略明修无作身念处成一心三观的方法,其余可以类推。

《大品般若》:念处是法界,摄一切法,一切法趣念处,是趣不过。这是说念处一法,即同法界,摄一切法,一切法趣入于念处,即念处一法,具一切法。

《法华经》说:一切种相体性,皆是一种相体性。一切种相体性,是指人、天、声闻、缘觉、藏教菩萨、通教菩萨、别教菩萨;一种相体性,即是佛性。照这样说,便成即身念处一法,具一切法,即身念处,是名佛性,人、天诸乘,即身念处,但修身念处一法,便可成佛。

若观法性因缘生故,一种一切种,即佛性是人天诸乘;一色一切色,身念处即一切法;若观法性空故,一切色一色,一切法即身念处;一空一切空,身念处空,一切法皆空;若观法性假故,一色一切色,身念处即一切法;一假一切假,身念处假,一切法皆假。若观法性中故,非一非一切,双照一一切,非身念处,非一切法,亦即身念处,即一切法;一切非空非假,双照空假,身念处非空非假,双照空假,一切法皆非空非假,双照空假。

以上以身念处即佛性,作如是观。佛法界身有如是妙,其他九法界身,亦复如是。身如是,受、心、法,亦复如是。念处如是,正勤、如意足、根、力、觉支、正道,无不如是。能这样修无作三十七道品,便可以与真法相应,入无生门。

--- 《天台宗纲要》原文

FORIQINGLIANG

按照圆教的见,“观身不净”这一个修法,都是具足空、假、中的。比如前面所讲的,“嗡阿吽”是以佛的身口意的功德来替换众生的身口意,转我们的身为清净法身,转我们的口为圆满报身,转我们的意为千百亿化身。那我们能不能念“嗡啊吽”?

如果我们知道这是佛的果地威德,是佛的大悲心的垂赐,作为一个法道去修是可以的。但是我们要谦卑,不能念着念着就觉得自己是佛了,认为佛的身口意已经变自己的身口意了,觉得自己现在跟佛尊无二无别,这就容易著魔了。

在金刚乘里,确实是把根、界、处,把五蕴、四大都观成是清净的,都把它变成净土,但是佛陀在这个世间还是要示现八相成道,圆满次第。明明看众生具三十二相、八十种好,因为众生是迷的,所以佛在这个世间还是要善巧方便地度化众生。所以“一空一切空,一假一切假”。明明知道轮回中的众生是颠倒的,还是得“入乡随俗”。

佛陀制定戒律也说:除了我制定的戒律,你向哪个国土去,那个国家所制定的法律也是我制定的戒律。意思就是你要守那里的法律就像守佛的戒律一样的,不能说我是佛弟子,就守自己的戒律就行了。

像我们大乘佛教穿的僧装,即汉服,因为佛教是汉朝的时候来到我们这个国度,这是汉朝的士大夫在最隆重的时候穿的衣服,当然出家人在这个基础上,也赋予了佛教的元素,比如“三领四带”,延续至今。这也是佛教入乡随俗的一种表现。

所以哪怕以佛陀果地威德的法门为我们因地的修法,实际上我们也要知道惭愧的。这么高的法,如果产生功德力的时候,会不会表现出小乘的功德来?会有的。比如说,当三昧耶的功德现前的时候,会不会产生大乘菩提心的功德?会不会产生别解脱戒的功德?会的。就好像水一样,水肯定是从上面灌的,自己是长不出来的,我们现在借佛的水往里灌,水位上升的时候,小乘的功德是首先现出来的,慢慢地,大乘功德开始出来了,再往上,这时候果地的功德、三昧耶就现前了。

天台宗的台密也是这样。金刚界曼荼罗、大悲胎藏界曼荼罗、苏悉地曼荼罗,这三个曼荼罗就属于天台教法当中密的部分。金刚界就是为了从假入空的,是转凡夫成金刚;大悲胎藏界就是从空入假的;苏悉地就是中观的,中道的。这三个合为一体,用天台教的圆教的空、假、中的见,从理密延伸到事密,理事相融,成佛指日可待。从三大阿僧衹劫的穷劫勤劳,用唐密的修法,最多十六生就可以成佛,还有更殊胜的法,还可以缩短时间。

扩展学习资料

大广智阿阇梨云。若有上根上智之人。不乐外道二乘法。有大度量。勇锐无惑者。宜修佛乘。当发如是心。我今志求阿耨多罗三藐三菩提不求余果。誓心决定故。魔宫震动。十方诸佛皆悉证知。常在人天。受胜快乐。所生之处。忆持不忘若愿成瑜伽中诸菩萨身者。亦名发菩提心。何者谓此诸尊。皆同大毗卢遮那佛身。如人贪名官者发求名官心修理名官行。若贪财宝者。发求财宝心。作经营财物行。凡人欲求善之与恶。皆先标其心。而后成其志。所以求菩提者。发菩提心。修菩提行。既发如是心已。须知菩提心之行相。其行相者。三门分别。诸佛菩萨。昔在因地。发是心已。胜义。行愿。三摩地为戒。乃至成佛。无时暂忘。唯真言法中。即身成佛故。是故说三摩地于诸教中。阙而不言。一者行愿。二者胜义。三者三摩地。

--《金刚顶瑜伽中发

阿耨多罗三藐三菩提心论》

大广智不空奉诏译

我于十方佛,合掌诚祈请:

为众除苦暗,请燃正法炬!

回 向

文殊师利勇猛智 普贤慧行亦复然

我今回向诸善根 随彼一切常修学

三世诸佛所称叹 如是最胜诸大愿

我今回向诸善根 为得普贤殊胜行

长按二维码

关注我们

你要做的

无非是

开始和坚持