佛法有声书:生命的灯塔 中国的脊梁

线装书局推出的《慈风普扇》属于传统文化智慧类散文集,是传喜法师近年来海内外报刊专栏的文字辑录,共分3个篇章、5个部分,42篇。涵盖生命的议题、文化的传承、精神生于道、佛教与科学、自信与自觉等内容,引导我们从种种错综复杂的信息里,找到安身立命的定海神针。《孟子》言:“吾养吾浩然之气。”《易·乾》云:“天行健,君子以自强不息。”通过本书的阅读,以期激发今人乾健不已的精神。

在当今技术成指数级增长,人工智能对整个世界的颠覆愈来愈令人咋舌的时代,人类的前途及个体生命的价值何在?本书深入浅出,法师从自我生命的体验出发,把对中国传统文化的热爱,对如母有情的厚爱融化在字里行间,分享了道是人类文明的核心,启迪心灵、唤醒心灵,呼唤人性的回归;在这个信仰重建的时代,又超越信仰、超越宗教,以多维的视角,引领读者直探生命的本义,实现生命的超越,从而阐释出中国传统文化的内涵与本质。

中篇二 “精神生于道”

一、为你无忧树 为我不称皇

二、菩提迦耶与“中国”

三、不成正觉 不起此坐

四、为何示现八相成道?

1,时间与觉悟

2,绝解起行

五、花开之“缘”

六、祖上有德 荫庇子孙

七、长养生命的格局

八、生命的灯塔 中国的脊梁

音频版(走路、坐地铁都可听)

中篇二 “精神生于道”

鲁迅先生曾饱含激情地写道:“我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拚命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人,……虽是等于为帝王将相作家谱的所谓‘正史’,也往往掩不住他们的光耀,这就是中国的脊梁。”为了追求真理,舍身求法、舍我其谁的责任感,这种精神是一个民族得以延续、一个国家得以昌盛最原始的动力。不管遭遇怎样的艰难困境,矢志不渝,这种人格的感染力在做人做事中都是不可或缺的一种生命元素。

八、生命的灯塔 中国的脊梁

每次去印度朝圣,导游都会介绍是中国的高僧玄奘,八大圣地才未被湮没于历史的尘埃,千年后的我们才得以朝拜这些圣迹。由玄奘大师口授、弟子辨机法师笔录的《大唐西域记》,是印度考古的重要依据,由此人们才逐步发现、发掘了印度佛教的八大圣地。在印度,去问当地的一位百姓竟会知道中国有一位玄奘大师,是这位中国高僧的著作填补了印度历史的多项空白,因而对玄奘大师愈加充满了崇敬之心。

玄奘大师对佛陀的景仰,对佛法的探究精神,不仅是今天佛弟子的榜样,也值得各行各业的人们去共同学习。出家人的生命境界,犹如生命的灯塔,我们生命的一切价值和工作的意义都从这里彰显出来。如果没有将生命的真谛这一终极课题植入我们生命的坐标系,我们所拥有的一切都将失去意义。因为了解生命的本体、解决生命的狭隘、冲出生命的黑暗、获得生命的自由,才是生命的终极目的。

余秋雨先生在鉴真讲堂题写了“缅怀鉴真,仰望星云”,有人来问:为什么要题写这“八个字”呢?我想,这首先是余先生的一颗崇敬之心吧。小时候我们观看《西游记》,每每看到唐僧的坚持总忍不住要取笑他:怎么那么迂腐呢。随着年龄渐长才发现,《西游记》里所有的故事都源于核心人物唐僧的坚持而展开,这时才会思考唐僧为什么会这么执着呢?

而真实的玄奘大师,是一位伟大而杰出的历史人物。鲁迅先生曾饱含激情地写道:“我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拚命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人,……虽是等于为帝王将相作家谱的所谓‘正史’,也往往掩不住他们的光耀,这就是中国的脊梁。”为了追求真理,舍身求法、舍我其谁的责任感,这种精神是一个民族得以延续、一个国家得以昌盛最原始的动力。不管遭遇怎样的艰难困境,矢志不渝,这种人格的感染力在做人做事中都是不可或缺的一种生命元素。一个国家、一个民族要有这样一种精神,没有这种精神的传承与延续就不会有人类的文明与历史。因而,玄奘精神在当今时代已成为世界各国文明互鉴、和睦包容的重要象征。

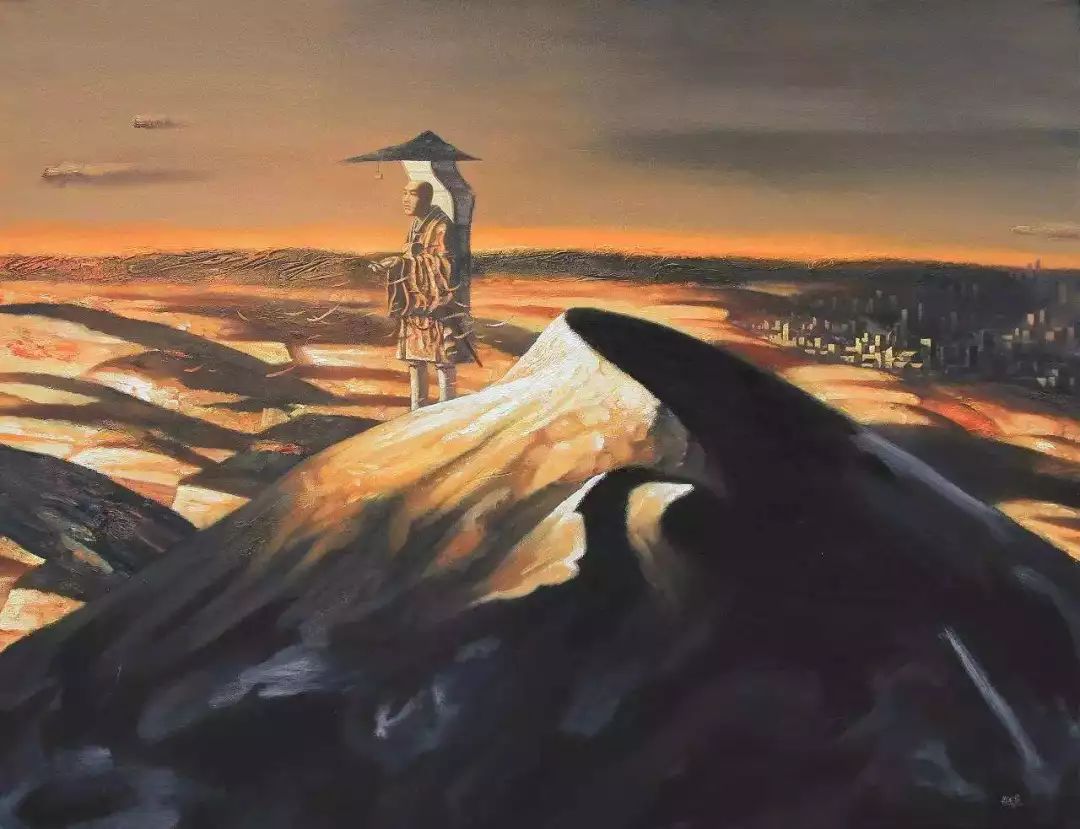

黄沙漫漫,雪山皑皑。玄奘大师历尽千难万险,当祂走进八百里莫贺延碛大沙漠时,突然发现马背上的水袋不见了,再找到水袋时,只见袋口朝下、水已流光,一时不知所措,竟然呆在那里。“宁向西方一步死,不向东土半步还”,这是大于个人生死的发愿,“愿如大海,填方成满”,不能因为没有水就回头!暮色苍茫中再次牵回马的缰绳,折返向西。烈日下,沙漠里跋涉晕倒过去,清凉的月辉中再度苏醒过来。生命的目标、人生的信念,不是依赖物质就能完成的,放下挂碍带着你的志向上路才是最重要的。

孟子曰:“大人者,不失其赤子之心者也。”央视六集的纪录片《玄奘大师》是根据《大唐西域记》拍摄的。观看影片,我们都会被深深感染。在到达印度之前,大师历经了无数次的生死考验,沙漠里5天4夜滴水未进,昏迷中等待死神的降临;遭遇劫匪、拜火教教徒,乃至翻越高原雪山眼见同伴冻死了大半,但祂依然没有退缩。在世间法上,玄奘大师也是一位绝顶聪明、有智慧的人,但当祂面对信仰、面对佛陀时仍满怀一颗赤子之心!

同样,倘若我们真的信心坚定,那么请往西走。但,佛有没有东南西北?佛,没有东南西北,也没有大小内外,所谓尽虚空遍法界。我们吃饭的时候,筷子横着叫横遍十方;饭吃好,筷子竖放叫竖穷三际。这即是佛的境界,也是我们每一个人自性佛的境界。最为幸运的是,我们看到了这一点。这即是生命与生命的交流,即凡夫的生命与诸佛菩萨生命的感应与交流。一旦我们心灵的这盏灯被点亮,就跟玄奘大师遥相辉映,灯灯相传,光光相摄,就超越了古今。所以,这将是一个永恒的传递。

庄子曰:“精神生于道,形本生于精,而万物以形相生。”事实上,在我们每一个人的生命中都有精神展现的潜质,在某种状况下都有可能会呈现出精神向度。因为除了身体与心智之外,我们每一个人的生命中都还另有一个精神层次在,但这个所谓精神层次必须经由对道的修炼与体悟方才可能展现出来。说到底,这是一种修为。

玄奘大师归国后即把全部的心血和智慧奉献给了译经事业。在为期19年的岁月里,夜以继日,翻译佛教经论75部1335卷,极大地丰富了中华民族的文化宝库,为佛教在中国乃至世界的传承发展作出了不可磨灭的贡献。

纵观大师的一生,玄奘大师之所以能成为中华民族的脊梁,我想绝不是因为祂骨头有多硬,而在于祂的正确信仰,是祂的虔诚及毫无疑惑,祂敢于用自己整个生命做赌注而去实践佛法,践行信念,并感受到佛的无处不在,亦证明了佛的无处不在。所以,玄奘大师在圆寂前对侍者说:我眼前有大白莲花,百千万的佛菩萨已手持花幢前来迎接了!我相信我这一生的实践,我相信我也能成佛!

试想,玄奘大师没有子孙,但祂是不是我们的祖先?祂,不仅是我们中华民族优秀的炎黄子孙,而且是我们生命的楷模!祂,不仅实现了自己的人生价值,也实践了对我们的一个精神鼓励,成为一个信仰的力量,一个成功人士的典范!祂,留给我们后世子孙的是一笔享用不尽的精神财富!

同样,鉴真精神也是值得我们缅怀的。742年,当日本留学僧来到扬州礼请鉴真大师去日本授戒弘法时,鉴真大师已是一代高僧,此时年已55岁。

唐时航海技术依赖自然力,遇到险恶天气,人力就显得无能为力。据《唐大和上东征传》记载,弟子们忧心“彼国太远,性命难存,沧海淼漫,百无一至”,大师则“是为法事也,何惜身命?诸人不去,我即去耳”。由此而感发弟子21人决心同愿同行。

次年,发起了第一次东渡日本的征程,大师时已56岁,等踏上日本岛国的土地,竟已辗转10年,大师此时年已66岁。

“天宝二载十二月,举帆东下,到狼沟浦,被恶风漂浪,波击船破,人总上岸,潮来水至人腰。冬寒风急,甚太辛苦。”在第5次东渡时再度遭遇严重风暴,“舟上无水,嚼米喉干,咽不入,吐不出,饮咸水腹即胀。”大师因受暑热而致双目失明。即使如此,当日本遣唐使诚邀第6次东渡传戒时,大师仍欣然应允,可谓九死一生。

有人问,一个出家人为什么还要这样执着?试想,弘扬真理要不要这种执着精神?如果你手握的是人生的指南针,是这个世界的标志,你这个生命体可以倒下但你这杆旗帜却不能倒!这即是出家人的精神,也是祂所要肩负的使命与责任!

玄奘大师,鉴真大师,代代相承,直至今天,这种精神仍值得移植于我们每一个人的内心,内化为我们生命的一部分,而我们每一个炎黄子孙都是这一文化的承载者与传播者。当今出家人的一代典范,我们面前的星云大师即是“活着的鉴真”,所以余秋雨先生才如此题写:“缅怀鉴真,仰望星云”。

因而,面对圣贤,我们理应怀揣一颗景仰之心,一个仰视的姿态,所谓高山仰止,景行行止。虽不能至,心向往之。谦虚使人进步,你可以不信但不能不敬,出于礼貌也要仰视,也要心怀景仰。倘若要去追星的话,去追活着的圣贤,想必也不会出错。

铭记历史,启迪后人,就是要把这种精神传承下来、发扬下去。因而,祖先留给我们的精神财富不只是陈列在博物馆里,我们仅是一个袖手旁观者、旅游者,如何去解读、实践、受用,乃至去传播?唯有,当这些文化再度融进我们的血液,我们沉睡的文化基因再度被激活而真正变成我们的行动时,才能无愧地说:我们是炎黄子孙!

未完待续![]()

接下来的一段时间里,我们会每天给您带来一段震撼的阅读体会,音频可保存,走路、坐地铁都可以听。

《慈风普扇》喜马拉雅有声书

扫描二维码聆听

我于十方佛,合掌诚祈请:

为众除苦暗,请燃正法炬!

回 向

文殊师利勇猛智 普贤慧行亦复然

我今回向诸善根 随彼一切常修学

三世诸佛所称叹 如是最胜诸大愿

我今回向诸善根 为得普贤殊胜行

长按二维码

关注我们

你要做的

无非是

开始和坚持

【赠阅新书】活动申请链接

点击下方“阅读原文“