佛法有声书:亲近善知识

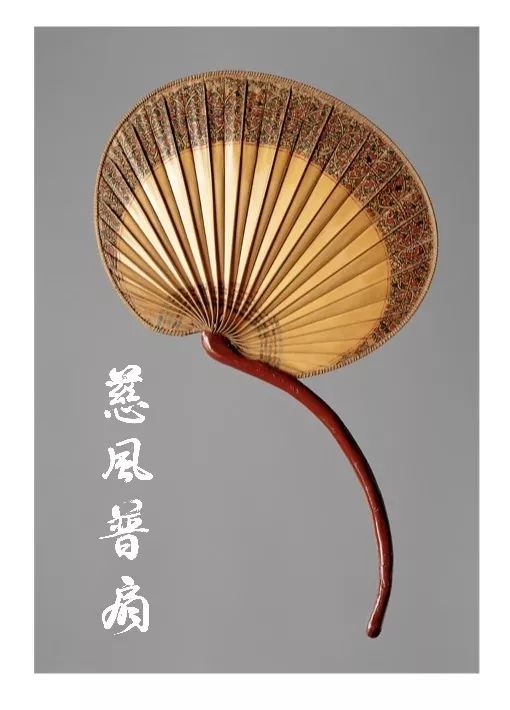

线装书局推出的《慈风普扇》属于传统文化智慧类散文集,是传喜法师近年来海内外报刊专栏的文字辑录,共分3个篇章、5个部分,42篇。涵盖生命的议题、文化的传承、精神生于道、佛教与科学、自信与自觉等内容,引导我们从种种错综复杂的信息里,找到安身立命的定海神针。《孟子》言:“吾养吾浩然之气。”《易·乾》云:“天行健,君子以自强不息。”通过本书的阅读,以期激发今人乾健不已的精神。

在当今技术成指数级增长,人工智能对整个世界的颠覆愈来愈令人咋舌的时代,人类的前途及个体生命的价值何在?本书深入浅出,法师从自我生命的体验出发,把对中国传统文化的热爱,对如母有情的厚爱融化在字里行间,分享了道是人类文明的核心,启迪心灵、唤醒心灵,呼唤人性的回归;在这个信仰重建的时代,又超越信仰、超越宗教,以多维的视角,引领读者直探生命的本义,实现生命的超越,从而阐释出中国传统文化的内涵与本质。

中篇一 文化的传承

一、东汉明帝夜梦金人

二、一脉相承

三、北纬30度

四、“灵山犹在,法华未散”

授记:生命的接力

点燃:生命的链接

1.亲近善知识

2.以戒为本 门门是妙法

3.满目青山,触目菩提

4.天下道友第一亲

5.大乘:我和你

6.菩萨:让你得到祂

7.菩提心愿:只要有缘

五、寺庙的锣鼓

1.大白塔下,赐号“传喜”

2.使命与担当

3.佛教不是一般意义上的“宗教”

4.智慧、慈悲的主题不变

5.不忘初心与文化重构

6.“唐僧取经”与“唯物主义”

7.情怀与“私心”

8.狮吼佛音

9.人皆可为尧舜

音频版(走路、坐地铁都可听)

中篇一 文化的传承

1.亲近善知识

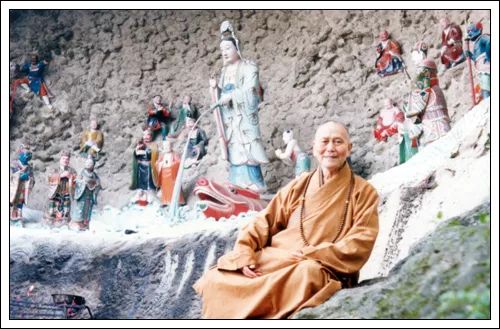

我曾有幸亲近我师父悟公上人13年。遇到师父时,师父已72岁,修行已是炉火纯青。当时我看到师父的第一感觉即是这四个字:炉火纯青。愈到后来愈发现老人家的密意,即师父跟你所讲的话当时或许并未领悟,而在将来的某一天或某一时刻,或由某一场景的一个触发恍然间一下就明白了师父的意旨,或欣喜或激荡或鼓舞,这些心性的光芒亦点缀为我们成长进步的足迹。

记得刚跟着师父时,一天,师父抱了一团红红的东西来,跟我说:“这个被子哦,你那边冷。”我以为是被子,就抱个满怀兴冲冲地回了寮房。到了房间一打开,“哇,原来是一件大禅披!”本就欢喜打坐,一下又得了这个,惊喜之余估计日后打坐的时间也会更多一点了。当时虽还不懂这叫“加被”,但师父给被子是很神圣的,后来越想越开心。如果某天你也梦见师父或是佛菩萨给你被子了,要记得这是佛菩萨加被的意思!

当然,梦里面最好不是打球。打球,说明你心里有怨结想要找人吵架了。果真梦到了打球就赶紧反省、忏悔,务必把你心里的蛇赶出去。我们动辄生气了,若起了瞋心就叫蛇,愚昧即猪,贪心是鸡。我们每个人都少不了这些发动机。所以,梦境有时即是在提醒,修行人要时时都往道上会。

当你依偎在善知识身边,法是依一种人格或是功德的方式立体呈现的,你不必去拣择,只有景仰的份儿。“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”,古人做学问尚且不遗余力,若仅靠读书有时领悟得还不够深刻,容易条件反射,思惟模式也常是误导我们的窠臼,倘若能够消解既有的认知方可实现真正的突破与跨越。当然,这是需要勇气的。像四圣谛的法,如果面对的是憍陈如尊者,难道我们还会去轻慢吗?在一位由四圣谛而证果者的身上,那是何其殊胜啊!

所以,跟在师父身边你只管去用功,照着去做就可以了,由此可避免对法的邪见。因为师父的身口意整个就贯穿了声闻缘觉的法、菩萨的法、金刚乘的法,三乘教法圆满具足,师父即是活的教法。有时师父所展现的小乘戒的清净,你会被震撼到。在师父身上,你可以看到佛法僧三宝。

作为一位具相善知识或说一位清净僧宝,祂的心意与佛(心)是相应的,祂的口与佛的法是相应的,祂的身所显现的即是解脱幢相,或说祂的身体是僧宝,祂的口是法宝,祂的心是佛宝。现在我们面前所看到的僧相,或者师父现在我们面前的这样一种形象是总集三宝的功德于一体的。

“灵山犹在,法华未散”,我们眼睛看到字而后就能超越时空进入灵山境界了吗?有师父带着尚许能沾点边,没人带,天天看,形同虚设。因而,所谓讲法也并非师父给你讲了些什么,而是有场景有语境有互动,生命是有传递的,绝非表面的文字逻辑或是录像所能替代的。譬如到印度八大圣地去朝圣,我在讲你在听,即可现量到菩提迦耶、灵鹫山走了一趟。所以,讲法现场才有所谓法的传承。

即便是出家了,日后能否成才也要看个中因缘,因缘殊胜,果就殊胜。对此,佛陀在涅槃之际一再重申:不能说一阐提不能成佛,一阐提遇到好因缘,他知道自己错了,洗心革面,忏悔业障、戒恶修善,也能成佛;也不能说谁就一定成佛,倘若遭遇了坏因缘,照样善根磨灭,最后变成一阐提或说一丝善也没有,一点可取之处也找不到。纵然如此,佛菩萨依旧不舍弃、不放弃我们,一直惦念着要给我们制造学习佛法的善因缘。

诸佛菩萨天天在念着我们。我们觉得好像自己天天在念佛,但实际上是阿弥陀佛天天在念我们。佛,怎样让我们接近、见面,经就是做这个事情的。所谓“经者,径也”,经即方法,即是佛和众生见面的路径。试想,如果舍去了方法,怎能母子相见呢?所以,五逆十恶都能往生,唯除诽谤正法。

然而,这种错误之于我们却稀松平常,倘若真的犯了这个错,后果将不堪设想!试想,于三宝,你诽谤佛还能成就吗?你诽谤法,还能成就吗?你诽谤僧,还能成就吗?在斗争坚固的末法时代,怎样善自护念于僧众不起邪见,这点至关紧要。

《大乘大集地藏十轮经》(卷三),佛陀告诉天藏大梵天:

“复次大梵!若有依我而出家者,犯戒恶行,内怀腐败,如秽蜗螺,实非沙门,自称沙门;实非梵行,自称梵行;恒为种种烦恼所胜,败坏倾覆。如是比丘虽破禁戒,行诸恶行,而为一切天、龙、夜叉、乾闼婆、迦楼罗、紧那罗、阿修罗、摩呼罗迦、人、非人等,作善知识,示导无量功德伏藏。”“如是比丘虽非法器,而剃须发披服袈裟,进止威仪同诸圣贤;因见彼故,无量有情种种善根,皆得生长。又能开示无量有情善趣生天,涅槃正路。是故,依我(佛)而出家者,若持戒、若破戒,下至无戒,我尚不许转轮圣王及余国王诸大臣等,依俗正法以鞭杖等捶拷其身,或闭牢狱,戒复呵骂,或解肢节,或断其命,况依非法。”

佛陀敦敦告诫我们免造口业、毁谤出家僧众,若说僧尼过恶,其人即违犯无量重罪。《大方便佛报恩经》(卷三),佛陀告诉阿难尊者:“尔时三藏比丘,以一恶言诃骂上座(长老比丘—法师),五百世中常作狗身。一切大众闻佛说法,皆惊战悚,俱发声言:怪哉!苦哉!世间毒祸莫先于口。尔时无量百千人,皆立誓愿,而说偈言:假使热铁轮,在我顶上旋,终不为此苦,而发于恶言。假使热铁轮,在我顶上旋,终不为此苦,毁圣及善人。”

我个人是通过亲近善知识才有幸避免了这个问题。做打唱念、讲经说法、传戒、水陆法会内坛,从外到内,师父样样都会,身口意皆是功德。天天这样看着师父,心怀惭愧,在这样的师父面前难道你还会想着去诽谤僧吗?

师父在大佛寺很多年,徒弟特别多,每个人见地不同。身处其中,既要不被其干扰还要保持着对所有出家人恭敬,生命的注意力但看诸上座,哪怕超越时空地去看。当然得到上座是要有福报的,同时还要有智慧善根。然而,幸运的事往往是良性循环。对所有出家人一贯保持着恭敬,到哪都供斋、磕头,有人觉得这很平常,但依佛法僧你没有犯过错,这点尤其宝贵。

所谓“常思己过,莫论人非”。记得那时师父跟我说:“我们没有证圣果是不知道别人心里想什么的,也不知道别人境界如何,谁是佛菩萨化现的。因而,除了对修行有进步的当着心用意,其他都不要用分别心去看。”师父一边哈哈笑,一边对我说:“你看这些罗汉们都是那样子的相貌,但祂们都是真实的圣贤,岂能去分别呢?”师父以此来警策我,实则是在护念我不要随着自己的分别念所转。世间无论发生什么都是影尘之事,不要被娑婆的影子给度化走。当一个修行者安住于一乘实相、不再影尘分别的时候,一清净一切清净,一究竟一切究竟,一自在一切自在。

今天再度思及师父的告诫,我的理解则更加进步了。因而,若真修道人不论他人过,他过即我过。但我怎样把他人的过变成我修行的进步呢?不管他过是真是假,我只管忏悔就好了。若能有这样的心态,能忏悔即是功德。所以,一个人要自我护念,不要陷入分别念的深坑里去。即便是修行有境界者也应安住于大乘一实相中,安住于平等性智、妙观察智里。如此,你就远离了是非乃至世间善恶,才能得到一个大乘行者的功德,时时刻刻都跟佛在一起,都跟正信、正念在一起。

《华严经》云:戒为无上菩提本,长养一切诸善根。对我们而言,戒是最为殊胜庄严的,也是最为对机的。因为我们本就身心散乱、善恶颠倒,无量劫来恶习相续,所以戒恶最为对机,首要的即是把恶先给截流、止住。所谓“未生恶令不生,已生恶速令灭,未生善令生起,已生善令增长。”佛陀嘱告我们“四正勤”即为精进,要勤苦地修习这四种道法,以此策励我们要积极地断恶修善,内心都是光明善良,样样转为道用。

法,是佛的大悲方便,八万四千法门都是佛陀的金刚语,哪怕再究竟的法对佛来说还是方便,否则佛陀涅槃时就不会说“我没有说过法”,因为所有的法都是方便安立。这个方便从哪里来?是由佛陀炽盛的大悲心流淌而出的,乃至世间所有的知识学问我们亦要由衷地恭敬。“世间字纸藏经同”,印光大师将世间字纸都视同大藏经,这即是一个净土宗祖师的境界。因为文字承载着知识,是圣人化世之方便,看到文字尚且心生恭敬,更何况是佛的八万四千法门呢?

譬如,修大乘的法看一切众生皆有佛性,修金刚乘的法则视一切众生即佛,所以《法华经》里常不轻菩萨说:“我不敢轻于汝等,汝等皆当作佛。”祂真心诚意地给每一位比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷磕头。但被顶礼者却很嫌弃祂:“这是哪儿来的,给我虚妄授记,去!”不由分说就骂祂、打祂,有的还用石块投掷祂。这,意味着“我的立场不变”,但我站的方位、物理空间可以变换。只要我站在你打不着、骂不到的地方,在你丢石头丢不到的地方,我远远地再给你磕头,并高声地喊:“我不敢轻于汝等,汝等皆当作佛。”然后,磕完头拔腿就跑。

这即是佛陀的前世。祂,真心诚意地带着这种清净见,依着这种清净见,在这种清净见中有情无情皆是佛化——“有情皆是佛的化身,无情皆是佛光的化身”,正报依报即净土,所谓“有情无情,同圆种智”。

这些,都需要我们去思考和实践。《金刚经》里说“法尚应舍,何况非法”,至少我们要把佛法的真实义开显出来,光耀我们,解脱我们,启迪我们。试想,法是实有的吗?法,是对机而说;法,是大悲而化,是佛慈悲安立。法,若是药的话,不过随方解缚,应病与药而已。倘若病好了,药可以不吃抑或束之高阁,但仍值得我们尊重与感谢。感恩心是一种良好品格,懂得感恩亦是做人的一种底线。除了逻辑思惟、理性、智商、技术、才华外,品德,更是一个人的不可或缺,否则这个人注定是走不远的。

在倡导知识就是力量的现代社会,我们惯常于对法的偏执,而老和尚更看重的是人品。同样,我们国内的佛学院仍强调学院丛林化的办学方针。学院丛林化,不仅传授知识还注重道风建设,注重道风的传承、道心的感染,或者一种宗教情操的培养,这是至关重要的。知识抑或是会忘记的,而情操将是我们生命历程的永远陪伴。

随侍师父多年,我个人亦受益于此。特别是在师父涅槃之际,忽然间意识到:“佛法的担子现在已落在我们肩上了!”对出家人而言,这种责任感、使命感就是一种情操,法尔如是。

由于历史的原因,我们汉传佛教在流传的过程中寺院曾一度遭毁。就像鹊儿之于鸟巢,庙子如果拆了文化能不散吗?散了,就不稳定;不稳定,有些文化则难以形成。因而表面看似乎没有什么实在的东西要教你,但实际上汉传佛教里“处处是学处,样样需要学”。

记得那时,我师父跟我说:“早晚功课里,法器都是法。”“为什么呢?”师父告诉我:九钟十五鼓,铃鼓——鼓是“咚”,铃是“唫”,“咚唫……咚唫……”,意指动中要体验到静、静中要体验到动,动静不二,动静一如。这不就是佛法吗?除了大磬还有引磬,引磬“叮……”,“唰”一下人就“收”了起来;接着,“噹……”,大磬是往上开口的,头一下就打开了;然后,大殿里的宝幢自上而下垂挂下来,意味着头打开了之后佛法的智慧甘露自上而下就冲灌了下来。倘若明白了,满大殿都是佛法,处处是妙法。

同样的道理,佛陀的发髻、白毫、眉毛,也是法;眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵,也是法;身体、两肩也是法,披的衣服也是法,处处是佛法。

然而,处处是法,处处需要悟。以前没出家时,到了庙里看到观音菩萨,我就很纳闷:观音菩萨为什么要戴项链呢?是爱美吗?想想,不是的。观音菩萨千手千眼,两只手帮助众生都来不及,还要分出四只手、八只手、四十八只手、千只手,忙不迭坐不下,所以标准的千手观音像是站着的。但两脚怎样站,是外八字还是内八字?后来发现是外八字,但是有标准的:两脚拇趾的间距是两拳,脚后跟之间是一拳。

继续观察,再后来又发现观音菩萨两脚站着的时候,膝盖是收拢的。两脚外八字、膝盖收拢到底是怎样的一种感觉,我们可以如实效法体验一下。另外,衣服的皱褶、身体的结构,从外到内处处是妙法,每一个动作都是佛在给我们表法,将佛性之美发挥到了极致,已完全超越了我们的想象。但佛陀要传递给我们的信息,我们亦可以如法地试着去悟,去解读。那时我跟着师父,师父的话大多也是要去悟的。而现在我们正处在一个文化重建的节点上,我才这样啰里吧嗦地讲出来。通常这些都是不讲的,知而不言,做个佛像摆在那里,让你天天去看,慢慢地悟吧。

就像我们庙里一般开大法会了才会点沉香,普通时候都是点檀香或柏香,但多年来大家还是分不清沉香跟檀香。上次,有人把库房里的檀香一不小心就拿去要当生火材料了,幸好被我及时发现给收了回来,都是老山檀哪!而沉香就更不起眼了,看上去就像烂木头。试想,看得见摸得着、鼻子闻得到的尚且不知,更不要说无形无相的佛法了。有形有相有香味的尚且难辨,更不要说我们博大精深的佛教文化了。所以,好大一座庙子摆在那里,处处是妙法,无奈我们视而不见、充耳不闻。

一如蕅益大师所言:“倘遇明师良友,不问圣凡,但具正见知如来秘密藏者,即可依之人,放下身心,不惜体面,不辞劳苦,不畏饥寒,乃至不吝身命,毕生服役,咨禀法要,自然福至心灵,感应交彻。如螟蛉克肖,时雨化生。以得亲近善知识故,则能亲近最上妙乘,以得习学上乘法故,则能出生广大圆满智慧。切莫高推圣境,自处凡愚,恋刹那幻境,忘旷劫远猷,自暴自弃,非才之罪也。”

因而师父在哪里,就是哪里修行的榜样,师父在哪个道场,哪个道场就因师父而庄严。无论在寺院还是走入世间,师父到哪都是一道光明,在人间即是一颗大悲甘露。日复一日,倘或我们调频对了,自然也可以学习到,身口意都是清净庄严,走到哪,哪里就充满正能量。

未完待续![]()

接下来的一段时间里,我们会每天给您带来一段震撼的阅读体会,音频可保存,走路、坐地铁都可以听。

《慈风普扇》喜马拉雅有声书

扫描二维码聆听

我于十方佛,合掌诚祈请:

为众除苦暗,请燃正法炬!

回 向

文殊师利勇猛智 普贤慧行亦复然

我今回向诸善根 随彼一切常修学

三世诸佛所称叹 如是最胜诸大愿

我今回向诸善根 为得普贤殊胜行

长按二维码

关注我们

你要做的

无非是

开始和坚持

【赠阅新书】活动申请链接

点击下方“阅读原文“