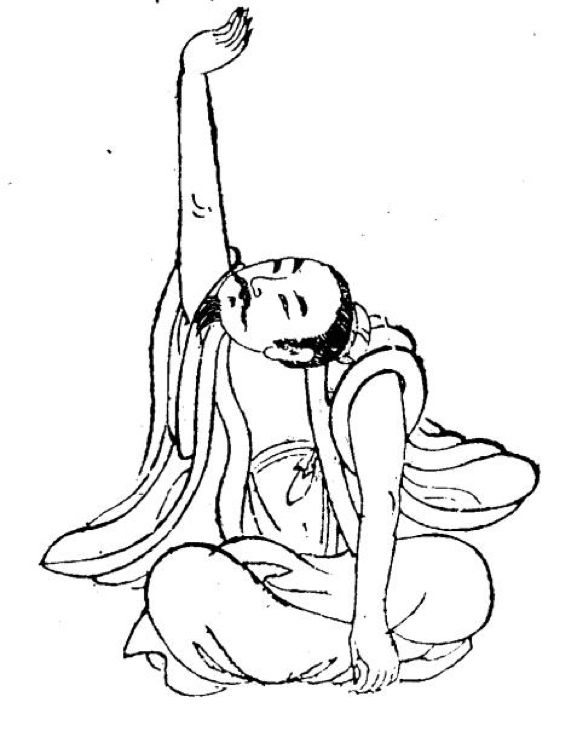

今日小寒 —— 二十四节气坐功祛病法(小寒坐功图)

小寒坐功祛病法

运主:太阳终气。

时配:足太阴脾湿土。

坐功:每日子、丑时,正坐,一手按足,一手上托,挽首互换,极力三五度,吐纳,叩齿,漱咽。

治病:荣卫气蕴,食即呕、胃脘痛、腹胀、哕、疟、食发中满、食减善噫、身体皆重、食不下、烦心、心下急痛、溏瘕泄、水闭黄疸、五泄注下五色、大小便不通、面黄口干、怠惰嗜卧、心下痞、苦善饥善味、不嗜食。

注 释

①子时:夜半,又名子夜、中夜;十二时辰的第一个时辰。中国的十二时辰以子时为首,以23时起至夜1时为子时。零点以前为前一日,零点以后为次日。

②丑时:鸡鸣,又名荒鸡;十二时辰的第二个时辰。即上午 1 时正至上午 3 时正。

③荣卫:荣也通营,泛指气血。荣卫即营卫。《中医大辞典》:“营气和卫气的合称。两气同出一源,皆水谷精气所化生。营行脉中,具有营养周身作用;卫行脉外,具有捍卫躯体的功能。”荣指血的循环,卫指气的周流。荣气行于脉中,属阴,卫气行于脉外,属阳。荣卫二气散布全身,内外相贯,运行不已,对人体起着滋养和保卫作用。《素问•热论》:“五藏已伤,六府不通,荣卫不行,如是之后,三日乃死。”泛指气血、身体。

④胃脘[wǎn] 痛:病证名。胃痛为又称“胃脘痛”,是指以胃脘近心窝处经常发生疼痛为主要表现的疾病。由于痛处近心窝部,所以古时亦称心下痛或心痛,但与真心痛有显著区别。

⑤哕[yuě]:⑴呃逆之古称。《灵枢•杂病》:“哕,以草刺鼻,嚏而已。”⑵指干呕。《此事难知》:“哕属少阳,无物有声,乃气病也。”《医林绳墨》卷四:“盖哕者,有声无物之谓,乃干呕也。”另读huì。

⑥疟[nuè]:病名,即疟疾。

⑦中满:病证名。出自《素问•阴阳应象大论》。中满是因饮食停滞所致的脘腹胀满。⑴脘腹胀满,甚则可见有块坚硬疼痛之证。《医林绳墨•臌胀》:“中满之症,中气满闷,当胸之下,胃口之上,一掌之横,按之坚石,有形作痛,此名中满者也。由其忿怒太甚,不能发越,郁结中州,痰涎停住,乃成满也。” ⑵肿胀症状之一。见《景岳全书•肿胀》:“肿胀之病,原有内外之分,盖中满者,谓之胀;而肌肤之胀者,亦谓之胀。”

⑧噫[yì,]:即嗳气。《景岳全书•杂证谟》:“噫者,饱食之息,即嗳气也。”嗳气为症状名。又称噫气病。是指以气从胃中上逆,出咽喉而发出声音,声长而缓为主要表现的疾病。其声沉长,不似呃逆之声短促。多见于饱食之后。常伴见胃脘饱胀。另读yī。

⑨溏瘕泄:溏,指大便稀薄;瘕,指腹部忽聚忽散的痞块;泄,指水泄(脱水)。

⑩黄疸:病名。是指以面目发黄、身黄、小便黄为主要表现的疾病。

⑪五泄:五种泄泻的总称。有两种说法:⑴《难经•五十七难》:“泄凡有五,其名不同。有胃泄,有脾泄,有大肠泄,有小肠泄,有大瘕泄。”⑵《宣明论方》卷十:“五泄有溏泄、鹜泄、飧泄、濡泄、滑泄。”

⑫五色:为五行学说术语。出《黄帝内经灵枢•五色》。指反映五脏病变及各种证候的五种病色。青、赤、黄、白、黑五种颜色。

五色主病:⑴以五色配五脏。青属木主肝病,赤属火主心病,黄属土主脾病,白属金主肺病,黑属水主肾病。但以此来诊断疾病时,必须结合实际,与病史和脉证合参,不宜机械套用。⑵以五色辨疾病性质。青主风、主惊、主寒、主痛;赤主热;黄主湿;白主血虚、主寒;黑主痛、主血瘀、主劳伤。

⑬心下痞:病证名。见《伤寒论•辨太阳病脉证并治》。指自觉心下胃脘部满闷堵塞,按之却柔软不痛的表现。多因伤寒表邪未解,误用下法,或内伤元气不足,痰湿、郁热蕴结所致。

《二十四气导引坐功法》简介

二十四气导引坐功法是北宋著名隐士陈抟根据一年二十四节气的气运与人体经脉的对应关系,而创造的一套坐功导引治病法,习练久之可以养生治病。

这套功法共二十四节,对应二十四节气制定了相应的二十四种功法,每个节气一节,分治二十四类病症。每节包括“运主”、“时配”、“坐功”和“治病”四个内容,巧妙地把功理、功法和功效结合起来,以时行动,以经治病,按照不同的季节,进行有针对性的练习,即能调节相应的经络,打开身体脉道,令周身气脉畅通,深合古人“天人合一”的理论。

长按上方二维码关注古文殊寺

声 明

本文由五台山古文殊寺

微信平台原创 转载请注明出处