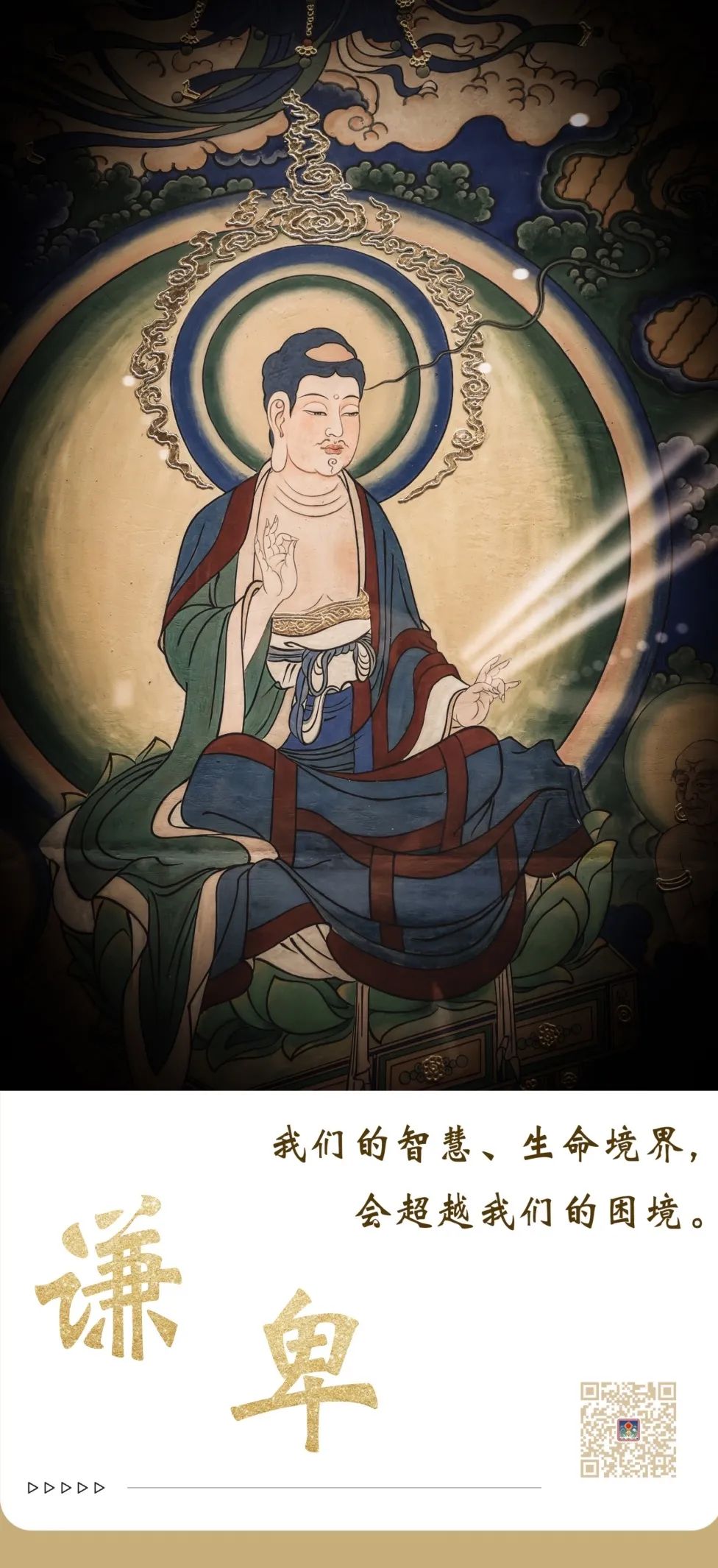

让生命具有谦卑的姿态

我们的智慧、生命境界,会超越我们的困境。困境是一定的吗?三维空间的障碍是真实存在的吗?那要看从什么角度出发。

井底的蛙看天觉得很大,是因为它没有跳到地面上。小溪的水觉得自己很好,当它来到大江河、融进大海洋的时候,才知道原来这么汪洋一片。所以我们的困境是困境吗?如果从认知、智慧的角度上来说,那只是认知不同而产生的人生局限;智慧升高的时候,这个局限性自然就化解了。

所以佛陀来到人间,只给我们智慧,他不谈给我们物质。佛陀曾经讲过,“众生,即非众生,是名众生”,多精彩、多直指——直指本质。

我们看到的现象是真实的吗?给它起的名字是真实的吗?这与老子《道德经》第一章所讲的 “道可道,非常道;名可名,非常名” 高度地吻合。

就这一个“道可道,非常道”里面就有三个“道”字,三个“道”字就有三个不同的层次。

宇宙真理的大道,当我们主观去认知的时候,已经偏离于客观的大道了;当我们再把它表述出来的时候,又偏离了。

这三个“道”:标准答案的“道”,是第一个“道”;我们非常努力地想去认知它,想去表述它,是第二个“道”;我们每一个人就像月亮一样,在每一滩水里面所折射出的月光,是第三个“道”。

所以,“道”变到“可道”的时候,就是我们人类对“道”的认知。它是被描述的,它跟真正的第一个“道”的层面一定是会有误差的。如果知道这个,我们就能学会谦卑了。我们追求“道”,但是我们谦卑,就会知道我们的认知是有局限性的。

人类需要谦卑。在“道”面前,我们每一个人都是追随者;同时我们还有自己的局限性,我们要知道自己的狭隘、局限,知道自己的困境。

一个知道自己困境的人,就会帮助别人解除困境。有这种谦卑情怀的人,不会让别人陷于困境。就像苦命的孩子早当家一样,一个饱尝人间冷暖的人,他会有一种温度;知道自己局限的人,就会知道人类该往什么方向发展。所以,佛陀首先肯定我们每一个人都有佛性,只要有佛性就都能成佛。

“白日不到处,青春恰自来。苔花如米小,也学牡丹开。”这是七百多年前的袁枚写的一首诗《苔》。苔,获得的阳光不多,但它依然可以盛开。虽然小,但它的生命力、它盛开的本质和牡丹是一样的。

同样,我们每个人需要谦卑,但不要自卑。“天生我材必有用”,每一个生命都是不同的,每个人头上都有青天、都有真理。

懂得了这个,我们既回归了东方的文明,也与西方文明找到了共鸣点。西方的文化有它的延续性,有它宗教的智慧,它认为人具有原罪性。一个具有这种认知的人,是不会因为自己拥有多少,就高高地凌驾在别人之上的。

东方的谦卑跟西方的原罪,具有异曲同工之妙,都能够使人类文明延续、社会关系和谐。所以中华民族一旦有了儒释道的修养,就会赢得世界、赢得人民的尊重。这个是很重要的,因为我们的第一属性是人,我们一定要把人性的光辉发挥出来。我们作为人,要恢复人的修养、道德,我们要重新回到五千年文明的系统里来。

——三参法师