流传了六百多年的修行要诀,同时也是安身立命的智慧指南,您知道多少?

早在元明之际,公元1395年,宁波鄞州区有一位学习天台宗的大师,名叫妙叶法师,又称妙协法师。

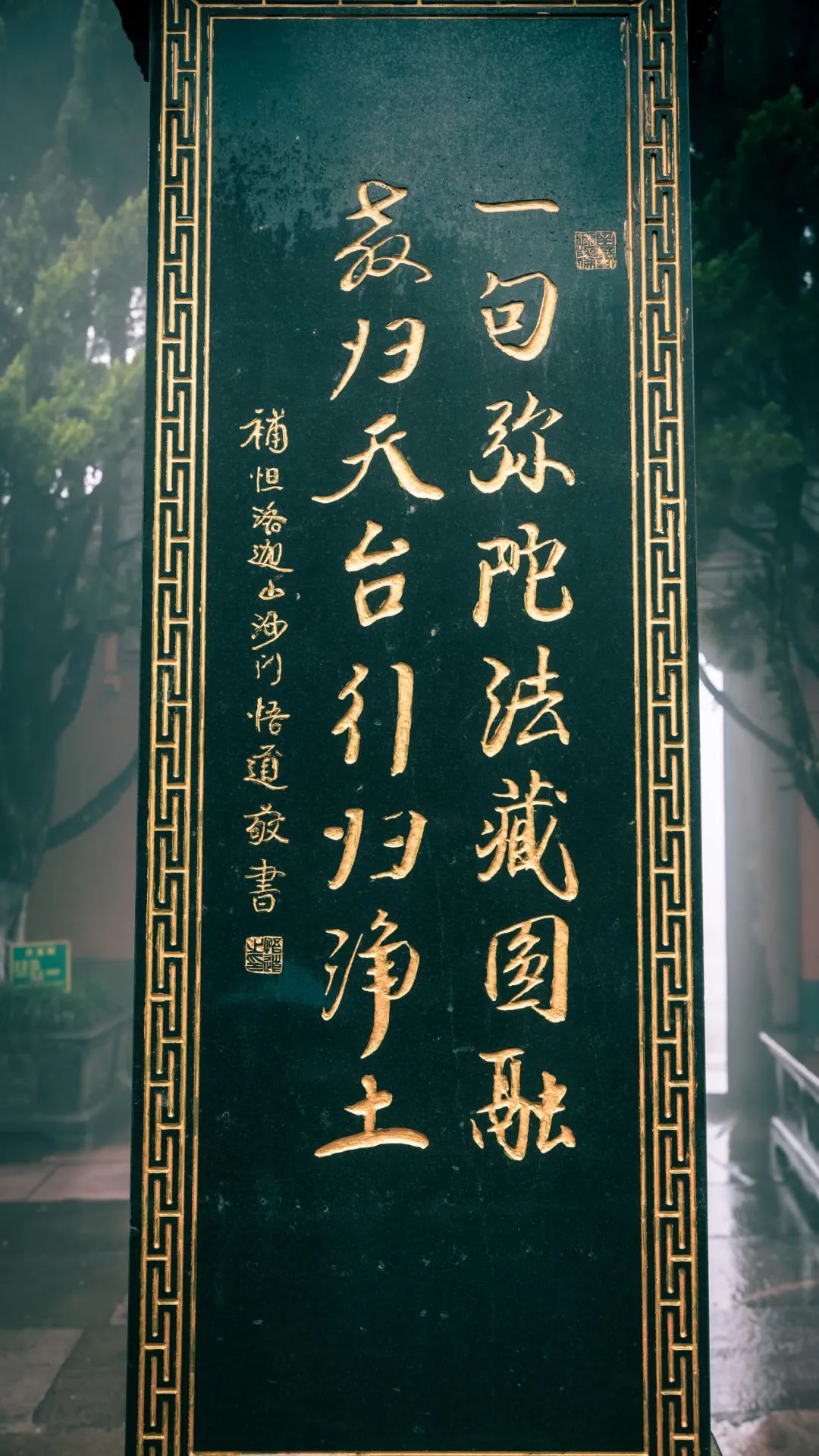

天台宗特别注重教理,其行门为“教学天台,行归净土”。妙叶法师修行时写了《宝王三昧论》。

《宝王三昧论》实际上有上下卷,我这里拣择最重要的部分为大家讲解,这都是提醒我们修行人的。

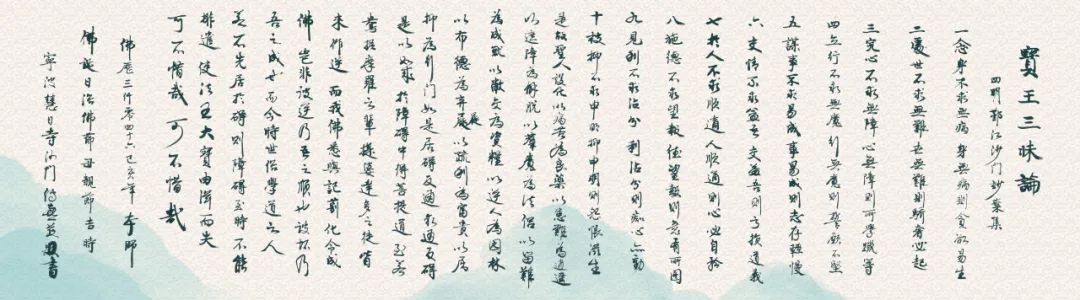

《宝王三昧论》

一念身不求无病,身无病则贪欲易生。

一个人身体很健康,就会忘乎所以。

二处世不求无难,世无难则骄奢必起。

三究心不求无障,心无障则所学躐等。

四立行不求无魔,行无魔则誓愿不坚。

五谋事不求易成,事易成则志存轻慢。

六交情不求益吾,交益吾则亏损道义。

遇到什么事都想占便宜,这就会亏损道义,不要只做对自己好的事。

七于人不求顺适,人顺适则心必自矜。

与人打交道时,不要让大家都顺着我。如果什么都顺着自己,自己就开始端起架子。

八施德不求望报,德望报则意有所图。

做好事不要想着别人的报答。如果做好事就想着别人报答,意有所图,就不叫做好事了。

九见利不求沾分,利沾分则痴心亦动。

有好事自己不要想:哎呀,我也要揩一点油。

十被抑不求申明,抑申明则怨恨滋生。

受到委屈时不要申明,索性就忍辱。你一申辩,辩来辩去还辩不明白,怨恨就会生起来。

如果忍辱就挺好的,我忍着,冤枉我就冤枉我,自己心里面笑笑,这样人就会越来越厚重,而且相貌越来越好。

蕅益大师的“十不求行”原文如下:

一、念身不求无病。身无病则贪欲乃生,贪欲生必破戒退道;知病性空,病不能恼,以病苦为良药。

二、处世不求无难。世无难则骄奢必起,骄奢起必欺压一切;体难本妄,难亦奚伤,以患难为解脱。

三、究心不求无障。心无障则所学躐等,学躐等必未得谓得;解障无根,即障自寂,以障碍为逍遥。

四、立行不求无魔。行无魔则誓愿不坚,愿不坚必未证谓证;究魔无根,魔何能扰,以群魔为法侣。

五、谋事不求易成。事易成则志存轻慢,志轻慢则必称我有能;成事随业,事不由能,以事难为安乐。

六、交情不求益我。情益我则亏失道义,亏道义必见人之非;察情有因,情乃依缘,以弊交为资粮。

七、于人不求顺适。人顺适则内必骄矜,内骄矜必执我之是;悟人处世,人但酬报,以逆人为园林。

八、施德不求望报。望报则意有所图,意有图必华名欲扬;明德无性,德亦非实,以施德为弃屣。

九、见利不求沾分。利沾分则痴心必动,痴心动必贪利毁生;世利本空,利莫妄求,以疏利为富贵。

十、被抑不求申明。抑申明则人我未忘,存人我必怨恨滋生;忍抑为谦,抑有何伤,以受抑为行门。

是故圣人设化,以病苦为良药,以患难为逍遥,以遮障为解脱,以群魔为法侣,以留难为成就,以敝交为资粮,以逆人为园林,以布德为弃屣,以疏利为富贵,以屈抑为行门。

你做好这样的准备了,你有这个功夫了。

居碍反通,求通反碍,是以如来于障碍中得菩提道,至若鸯掘摩罗之辈,提婆达多之徒,皆来作逆,而我佛悉与记莂,化令成佛。

在电视剧《佛陀传》中,释迦牟尼佛一生下来,就被堂兄提婆达多深深嫉恨,想尽办法害他。佛陀出家、成佛后,提婆达多发现没有竞争对手,觉得没意思了,于是也去出家,继续跟佛陀作对。

鸯掘摩罗是一个“大魔头”,他所在的村庄,不仅没人敢走夜路,白天也没有人敢独行。

佛陀正在路上走着,可怕的一幕发生了,杀人魔王鸯掘摩罗提着刀,从树后蹿出,想杀死佛陀。虽然杀人魔王面色漆黑,头发蓬乱,如同疯癫,佛陀却透过肮脏的面庞直视他的眼睛,解读他的心灵。

佛陀看着他的眼睛说:“你以前不是这么坏的人啊,你愿意做这样的杀人魔王吗?”被佛陀说中心底的鸯掘摩罗痛哭流涕,两行清泪洗刷着肮脏的脸庞。

最后他把刀丢在一边,虔诚跪在佛陀面前:“在这个世界上,我从没有遇到像您这样的人。一看到您,我的心就能宁静下来。您的语言抚平了我心灵的伤痛,使我能够安宁下来。”

在佛陀的感化下,杀人不眨眼的大魔王竟然放下屠刀,老百姓们目睹此景不禁目瞪口呆。正是面对这样的凶恶暴徒,才能显出佛陀的威德力,以及他的功德圆满。这种智慧和品德,东方人本身就具有,但如今在社会上不够普及。

中国有句古话:“天欲祸之,必先福之;天欲福之,必先祸之。”这个观点多么辩证。与妙叶法师所说的“居碍反通,求通反碍”,是相似的道理。

--三参法师