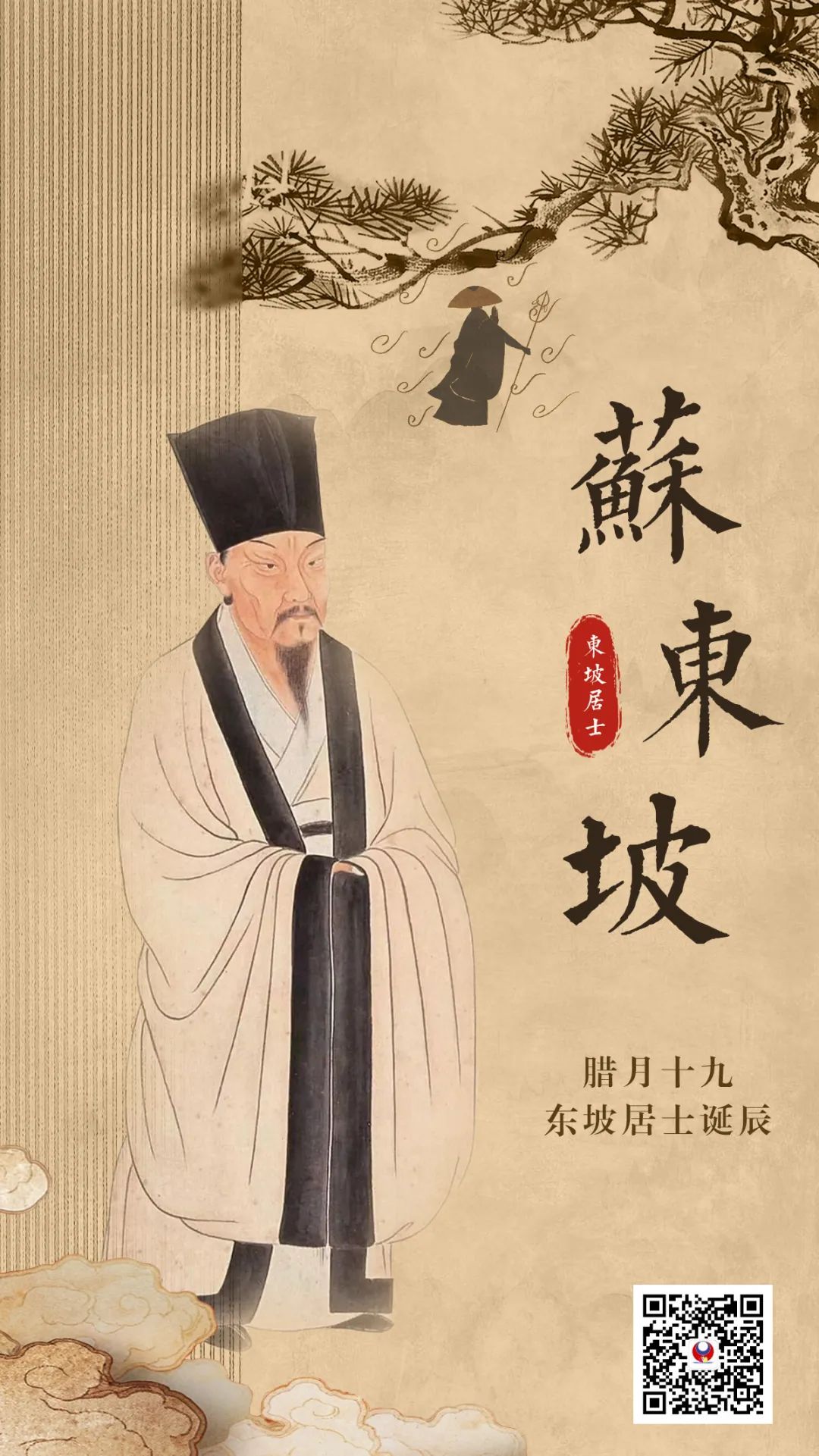

前世出家人,今生大文豪,看苏轼诗词中的修行智慧

腊月十九,

是历史上著名的苏东坡居士的生辰。

苏东坡,北宋文学家、书画家。字子瞻,号东坡居士,眉州眉山(今属四川)人。这位北宋大文豪学养贯穿佛道儒,造诣纵横文书画。他说自己前世乃是出家人,“中间一念失,受此百年谴。”

身为文坛的精神领袖,他官场失意惨遭流放;遭遇坎坷黯淡的人生低谷,却说“谁怕,一蓑烟雨任平生”。

苏东坡刚入仕途就与弟弟苏辙相约,他日必当归隐田园。数次被贬,却并未消沉避世,为荒僻之地培植文脉。

他的诗词中自有一种幽默豁达,一种治愈的力量,当真是旷古奇士、人间绝版。

下面,让我们一起来欣赏他的两首诗词,感受他诗词中流露出来的智慧。

《题西林壁》

横看成岭侧成峰,

远近高低各不同。

不识庐山真面目,

只缘身在此山中。

贪嗔痴所构建的轮回世界,我们身在其中,却不知它的真相。

中国古诗文就有这样的描写:“不识庐山真面目,只缘身在此山中”。“只在此山中,云深不知处”。真相就在那里,了解真相却是那么困难。

我们的心态就是真相,这个轮回的世界就是真相,但是我们却不知道自己是正报,也不知道这个世界是依报。

《定风波·莫听穿林打叶声》

三月七日,沙湖道中遇雨。雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此词。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

其中的“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。”这是学佛得受用的境界,一个修行有素的人才具有这种气魄。“竹杖芒鞋”,描述的正是过去出家人穿着芒鞋,手拿竹杖,四处游走,参访善知识,印证修行,那种自在逍遥的状态。“竹杖芒鞋轻胜马”,对于觉悟的人来说,要到达目的地,坐车可以,骑马也行,步行也无妨。在得智慧的人的眼中,无论什么样的对境都是人生的好风景,所以“谁怕?一蓑烟雨任平生。”

“料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。”我们常说“归去”,但我们归得去吗?我们都不知道自己从何处来,怎么归得去呀?

我们要悟得自己的佛性,我们的佛性是与十方诸佛同一体性,与诸大圣贤同一座处的,无不从此法界流,无不还归此法界啊。明白了这些,我们才有归处,才有家乡。

世俗的家庭,是我们真正的家吗?临终的那一刻,家里的一切我们都带不走的。只有真正启迪了智慧,才能随处是家园,处处可归去。

这些如果我们知道了,就会明白法界的本缘、我们心灵的本缘和诸佛之住处,那是既无风雨也无晴的;我们才能达到那种平怀的、无晴无阴、无有对立、无有悲喜的极乐状态。学佛真正开智慧是没有副作用的,法喜禅悦是没有副作用的,那种乐叫无苦之乐,那是一种大平等,大清净,大圆满的境界。这才是人生命的智慧的归处,也是最高的归处。

这个归处在哪里呢?我们说唯心净土,自性佛国。佛陀果地的世界、极乐净土才是我们的终极归处。我们要怎么去呢?要靠自性自度,通过自性自度的这个通道,我们就可以如壮士屈伸臂顷一样投生到佛国。这就叫“生则必定生,去则实不去”。实际上,是没有来和去的。就像文殊菩萨手里拿的如意一样,回头如意,回光返照,即见自性。佛道是不离自性而成就的。

这个道理如果我们懂了就会发现咫尺西天,不明白的话极乐世界就距我们十万亿佛土。懂得的人,他的世界是人间净土,一片美好;不懂的人其正报依报都会很苦。

这个世界美好不美好,就看我们觉悟不觉悟。如果觉悟了,人的道德可以提升,地球可以变得更美,世界也可以更和平、温馨、充满阳光。所以,我们要追求觉悟,要找到自己的归处。归处找到了,我们就会来去自如,皆大欢喜。

苏轼是北宋中期文坛领袖,在诗、词、散文、书、画等方面取得很高成就,在中国文学史上是很有力量的人物。世间人以为他是文学造诣深,实际这是他智慧的穿透力。智慧的穿透力,能见一切色法皆是法身的,这个是他证悟了佛法智慧的功德。

回 向

文殊师利勇猛智 普贤慧行亦复然

我今回向诸善根 随彼一切常修学

三世诸佛所称叹 如是最胜诸大愿

我今回向诸善根 为得普贤殊胜行