禅修时如何调“身”与“息”

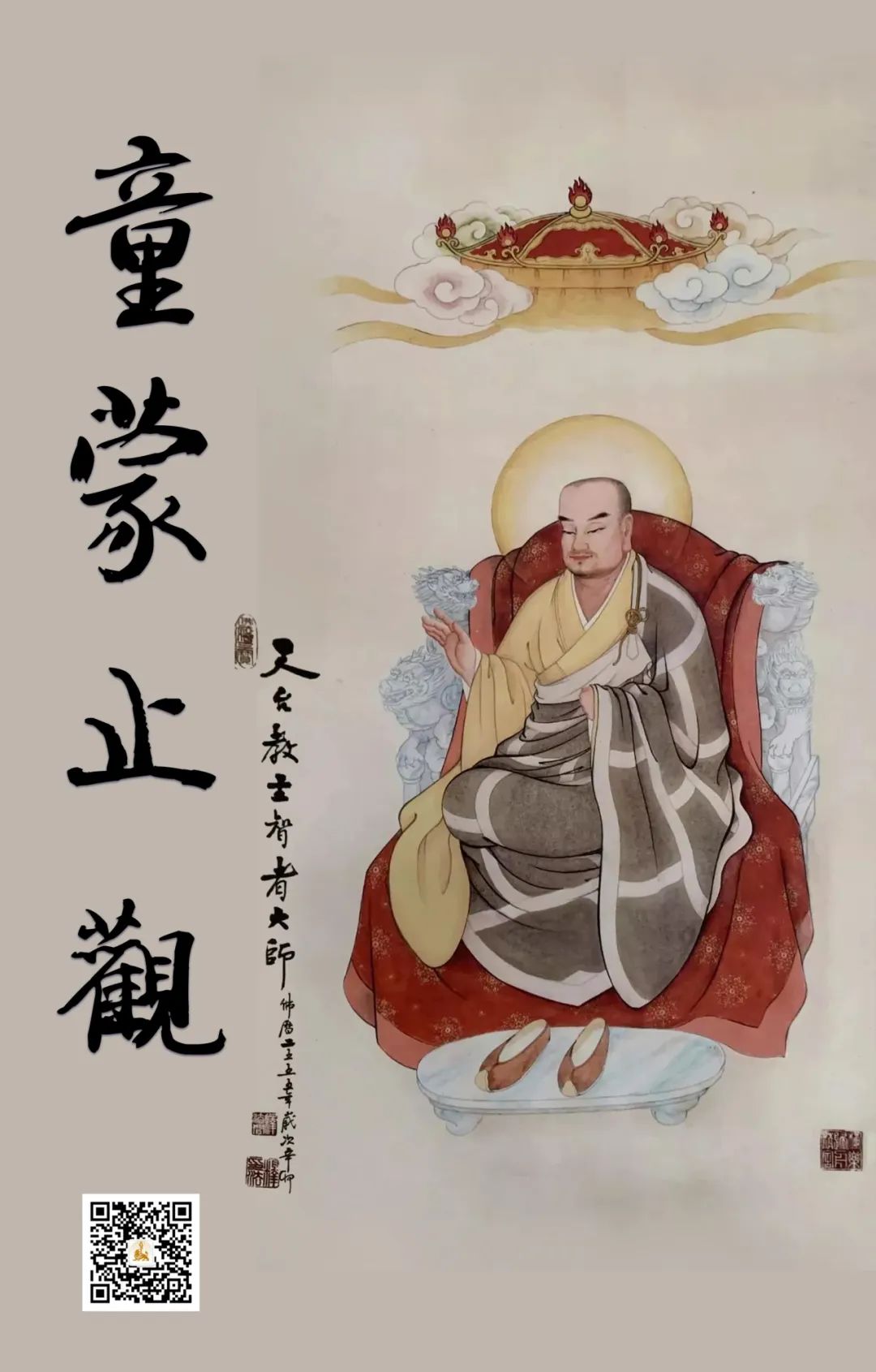

《童蒙止观》连载

FORIQINGLIANG

3/11

第七节

第四篇 调和第四

1.调和饮食

2.调和睡眠

3.调和身体

4.调和气息

5.调和心念

6.小 结

FORIQINGLIANG

原文/ 《童蒙止观》

三、调身,四、调息,五、调心,此三应合用,不得别说;但有初中后方法不同,是则入住出相有异也。

《童蒙止观》 / 白话文

第三、调和身体;第四、调和气息;第五、调和心念。这三方面应该合在一起来实践,不能分开来谈。但是这三者的调和,在入禅、住禅、出禅这不同的时段,所用的方法并不相同。

原文 /《童蒙止观》

夫初欲入禅调身者,行人欲入三昧,调身之宜,若在定外,行住进止,动静运为,悉须详审。若所作粗犷,则气息随粗;以气粗故,则心散难录;兼复坐时烦愦,心不恬怡。身虽在定外,亦须用意逆作方便,后入禅时,须善安身得所。

《童蒙止观》 / 白话文

一开始想要入禅的时候,怎么来调身呢?修行人想要进入禅定,调身不仅仅在打坐的时候才开始,需在还没有上座的时候,对行为进止、动静作为都应当留心用功。

如果行动粗放,那么气息也会随之粗放,心念也就随之散漫难调,到了坐禅的时候,还会感觉到烦躁,很难体会到恬怡的快乐。

所以,即使在还没有进入打坐禅修之时,也要预先用功调和身体,来为坐禅创造助缘。然后到了坐禅的时候,就应当好好地将身体调和到合适的姿势。

原文 /《童蒙止观》

初至绳床,即须先安坐处,每令安稳,久久无妨。

次当正脚,若半跏坐,以左脚置右脚上,牵来近身,令左脚指与右髀齐,右脚指与左髀齐。若欲全跏,即正右脚置左脚上。

次解宽衣带周正,不令坐时脱落。

次当安手,以左手掌置右手上,重累手相对,顿置左脚上,牵来近身,当心而安。

次当正身,先当挺动其身,并诸支节,作七八反,如似按摩法,勿令手足差异。如是已,则端直,令脊骨勿曲勿耸。

次正头颈,令鼻与脐相对,不偏不斜,不低不昂,平面正住。

次当口吐浊气,吐气之法,开口放气,不可令粗急,以之绵绵,恣气而出,想身分中百脉不通处,放息随气而出。闭口,鼻纳清气。如是至三。若身息调和,但一亦足。

次当闭口,唇齿才相拄着,舌向上腭。

次当闭眼,才令断外光而已。

当端身正坐,犹如奠石;无得身首四肢切尔摇动。是为初入禅定调身之法。举要言之:不宽、不急、是身调相。

《童蒙止观》 / 白话文

第一步、到了禅凳,应当先安坐,使得自己能够安稳地坐在上面,并且一直不会感到有倾动的隐患。

第二步、调整双脚。如果是半跏趺坐(单盘),就把左脚放置右脚上,然后将双脚拉到身前,(这样左小腿自然而然就放置在右小腿上方,)调整两条腿的位置,尽量让左脚趾安稳放在右大腿上,与大腿骨平齐,让右脚趾安稳放在左大腿下,与大腿骨平齐。如果要全跏趺坐(双盘),就加一个动作,即是将右脚搬上来安稳地放在左腿上。

第三步、将衣带略微调松,衣襟整理周正,避免在坐禅的过程中滑落。

第四步、安放双手。(两个手掌掌心向上),两手重叠,将左手安放在右手掌上,(一般是两个大拇指轻轻抵在一起),放在脚上,然后收回到肚子前,自然地安放在脚上(不须悬空),令心能够专注安稳。

第五步、调节身躯。现将脊背挺直,然后腰部用力,旋转自己的上身,顺时针、逆时针两个方向360度轮流旋转,类似于给身体进行按摩的效果。但在这个过程中,要双手双脚端正的姿势,切莫散乱。旋转七八次以后,就端正坐好,脊骨自然伸直,不可弯腰驼背,也不要刻意耸立笔直。

第六步、端正头颈。使得鼻子与肚脐保持在身体的中线上,不偏不斜,头部不低垂也不昂起,面部保持平正。

第七步、张开口齿,吐出浊气。在开口吐气的时候,不可以心急气粗,要让气息绵绵地吐出,并且观想自己身体经脉之中所有不通畅的地方,都随着气息通畅地放出。然后再微微闭口,用鼻子轻轻地吸入清气。这样做三遍即可,如果是身体气息调和,做一次就够了。

第八步、微微合上嘴巴,只要让上下嘴唇、上下牙齿微微相碰触即可。然后舌头放松,舌尖轻抵上颚(两个门牙牙龈处)。

第九步、微微合上双眼,不须用力闭目,只是阻断强光进入双眼即可。

保持这样端正的姿势坐好,身体就如同奠基石一样,头颈身躯四肢都不要随意摇动。这就是刚入禅之时的调身之法,调和身体要点就是:身体不粗重宽放,也不紧张急促。

原文 /《童蒙止观》

四、初入禅调息法者,息有四种相:一、风,二、喘,三、气,四、息。前三为不调相,后一为调相。

云何为风相?坐时则鼻中息出入觉有声,是风也。

云何喘相?坐时息虽无声,而出入结滞不通,是喘相也。

云何气相?坐时息虽无声,亦不结滞,而出入不细,是气相也。

云何息相?不声不结不粗,出入绵绵,若存若亡,资神安隐,情抱悦豫,此是息相也。

守风则散,守喘则结,守气则劳,守息即定。

《童蒙止观》 / 白话文

第四、初修禅时,调和气息的方法。气息有四种状态:一、风;二、喘;三、气;四、息。前面三种是气息不调的状态,最后一种息的状态才是调和的状态。

什么是风的状态?就是在打坐时,鼻子的呼吸,空气出入会发出声音。

什么是喘的状态?就是打坐的时候虽然不会发出声音,但是气息出入时结滞不通畅。

什么是气的状态?就是打坐时虽然气息没有声音也不结滞,但是呼吸粗大,不够细微。

什么是息的状态呢?就是呼吸没有声音、不结滞、不粗犷,气息的出入绵绵相续,好像有又好像没有,神态安稳,情志喜悦,这是调和的息的状态。

在打坐时,如果保持在风的状态则身心散漫,保持在喘的状态则结滞不通,保持在气的状态则疲乏劳损,如果保持在息的状态就会慢慢进入禅定的境界。

原文 /《童蒙止观》

坐时有风、喘、气三相,是名不调;而用心者,复为心患,心亦难定。

若欲调之,当依三法:一者、下着安心,二者、宽放身体,三者、想气遍毛孔出入通同无障。若细其心,令息微微然。息调则众患不生,其心易定。是名行者初入定时调息方法。举要言之:不涩不滑,是调息相也。

《童蒙止观》 / 白话文

在打坐时,风、喘、气三种不调和的状态下,会干扰心识,使得心念难以安定。

调和气息的方法有三种:

第一种:将心念的注意力往下放(譬如专注在丹田之处)。

第二种:将身体放松,不要紧张拘束。

第三种:观想自己的气息周遍全身,从全身的毛孔中出入,通畅无碍。这样心念就能够细密,气息也就能变得微细。

气息调和则一切病患不生,心识容易安定。这就是初入定时的调息方法,调和气息要点就是:不粗涩也不滑溜。

我于十方佛,合掌诚祈请:

为众除苦暗,请燃正法炬!

回 向

文殊师利勇猛智 普贤慧行亦复然

我今回向诸善根 随彼一切常修学

三世诸佛所称叹 如是最胜诸大愿

我今回向诸善根 为得普贤殊胜行

长按二维码,关注我们

你要做的,无非是开始和坚持